РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

данном номере журнала представлены исследования, посвященные актуальным вопросам женского здоровья, включая влияние тромбофилии на течение беременности, определение биологического возраста в репродуктивном периоде и связь патологии плаценты с тромбофилическими нарушениями. Рассматриваются инновационные подходы к диагностике и лечению, такие как плазмаферез при антифосфолипидном синдроме, органосохраняющие стратегии при placenta accreta spectrum и перспективы пассивного мониторинга плода с применением машинного обучения. Освещены иммуноопосредованные тромботические осложнения, включая вакцин-индуцированную тромботическую и гепарин-индуцированную тромбоцитопению. Представлены клинические случаи редких патологий, таких как липодерматосклероз у беременных, синдром полной нечувствительности к андрогенам и лапароскопический серкляж при истмико-цервикальной недостаточности. Завершающий материал посвящен исторической роли Роберта Эдвардса в развитии экстракорпорального оплодотворения.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Что уже известно об этой теме?

► Преэклампсия (ПЭ) определяется как наличие впервые выявленной гипертонии и протеинурии или других поражений органов-мишеней, возникающих после 20 недель беременности, встречается среди 4–6 % беременностей и является причиной более 70 тыс. случаев смерти матерей и 500 тыс. случаев смерти плода/новорожденного ежегодно во всем мире.

► В зависимости от времени возникновения выделяют раннюю ПЭ с дебютом до 34 недель и позднюю ПЭ, когда ПЭ развивается на 34-й неделе беременности или позже.

► В основе ПЭ лежит многофакторный патогенез; однако его этиология, особенно в контексте ранней и поздней ПЭ, до конца не изучена.

Что нового дает статья?

► Эпидемиология и структура тромбофилических нарушений различаются между ранней или «плацентарной» ПЭ (возникающей до 34 недель) и поздней или «материнской» ПЭ (возникающей после 34 недель).

► Беременность представляет собой состояние гиперкоагуляции, однако даже небольшие изменения в коагуляции и фибринолизе могут способствовать неблагоприятным исходам беременности, таким как ПЭ.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Адекватный анализ генетической тромбофилии и полиморфизмов системы фибринолиза, а также тестирование на антифосфолипидные антитела (АФА), содержание гомоцистеина и металлопротеиназы ADAMTS-13 в крови могут быть полезными для выявления женщин с риском ПЭ.

► Современная патогенетическая профилактика ПЭ включает в себя назначение низких доз ацетилсалициловой кислоты с 13 недель беременности. Возможно, знание о наличии тромбофилии может изменить лечебную тактику с назначением терапии с более ранних сроков, что позволит предотвратить развитие такого грозного осложнения беременности.

Цель: изучить структуру генетической и приобретенной тромбофилии у беременных с тяжелой преэклампсией (ПЭ) с ранним началом (РПЭ) и тяжелой ПЭ с поздним началом (ППЭ).

Материалы и методы. Проведено ретроспективное когортное исследование в период с января 2022 г. по май 2024 г. Обследовано 109 беременных: группа 1 – 45 женщин с РПЭ (< 34 нед беременности), группа 2 – 24 женщины с ППЭ (≥ 34 нед беременности), группа 3 (контрольная) – 40 женщин с физиологически протекающей беременностью без осложнений. Все беременные были обследованы на наличие циркуляции волчаночного антикоагулянта (ВА) и антифосфолипидных антител (АФА). Скрининговый тест на АФА включал количественное определение IgG/IgM антител к кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозиту, фосфатидной кислоте и β2-гликопротеину 1 в сыворотке или плазме крови иммуноферментным методом. Также проведено определение генетической тромбофилии, уровня гомоцистеина и металлопротеиназы ADAMTS-13 (англ. a disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin type 1 motif, member 13).

Результаты. Беременные с тяжелой ПЭ чаще имели генетические формы тромбофилии (мутации в гене фактора (F) V Leiden, протромбина G20210A и Thr165Met) и дефицит естественных антикоагулянтов (антитромбина и протеина S) по сравнению с беременными контрольной группы. Беременные в группе РПЭ чаще являлись носителями генетических полиморфизмов в гене ингибитора активатора плазминогена-1 (англ. plasminogen activator inhibitor-1, PAI-1) и фибриногена по сравнению с женщинами в группе ППЭ. Также в группе беременных с РПЭ чаще встречалась циркуляция АФА, ингибитора ADAMTS-13 и повышенный уровень гомоцистеина. Беременные с ППЭ были старше по возрасту и чаще имели артериальную гипертензию, сахарный диабет и избыточную массу тела. Между группами с РПЭ и ППЭ не удалось установить статистически значимых различий при сопоставлении аутоиммунных заболеваний, тромбозов в семейном анамнезе, мутаций в гене FV Leiden (гетерозиготная форма), в гене FII протромбина G20210A (гомозиготная форма), в гене FII протромбина Thr165Met (гетерозиготная форма), дефицита антитромбина III, дефицита протеина S.

Заключение. Точные причины развития ПЭ неизвестны, и мы все еще далеки от понимания всех молекулярных, иммунологических, генетических и экологических механизмов, приводящих к различным клиническим проявлениям плацентарных синдромов, одним из которых является ПЭ. Однако результаты исследования позволяют предположить, что наличие тромбофилических нарушений, особенно в системе фибринолиза, а также циркуляция АФА способствуют патофизиологии или прогрессированию РПЭ.

Что уже известно об этой теме?

► Биологический возраст (БВ) отражает физиологическое состояние организма и не всегда совпадает с паспортным возрастом, что особенно важно в репродуктивной медицине.

► Существующие методы расчета БВ часто основаны на ограниченных данных и не учитывают специфику женщин репродуктивного возраста, что создает необходимость в разработке новых, более точных методик.

► Оксидативный стресс влияет на здоровье, связан с заболеваниями и может ускорять старение, подчеркивая важность антиоксидантной функции организма.

Что нового дает статья?

► Предложена новая методика расчета БВ для женщин 20–45 лет, учитывающая их физиологическое состояние и репродуктивную функцию.

► Предложенный метод расчета БВ включает общий антиоксидантный статус (ОАС), что позволяет более точно оценивать индивидуальные темпы старения.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Внедрение предложенной модели в репродуктивную медицину повысит эффективность мониторинга здоровья женщин.

► Учет ОАС в клинической практике может привести к разработке индивидуализированных подходов к лечению и профилактике заболеваний.

Введение. Биологический возраст (БВ) отражает особенности морфологического и физиологического состояния организма человека в конкретный период его жизни. Это понятие имеет особое значение в репродуктивной медицине, так как фактический возраст не всегда коррелирует с состоянием органов и систем.

Цель: разработать методику расчета БВ для женщин в возрасте 20–45 лет, учитывая особенности их физиологического состояния и репродуктивной функции.

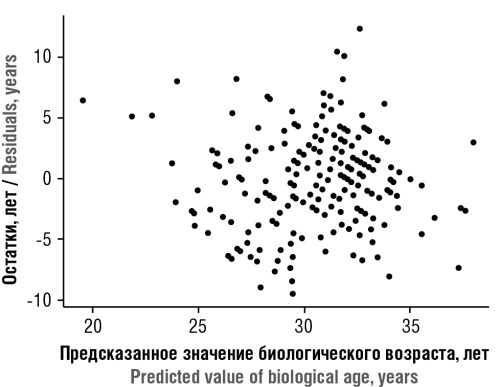

Материалы и методы. Проведено одномоментное когортное нерандомизированное исследование. Для создания модели расчета БВ была проведена работа с группой из 100 здоровых женщин в возрасте 20–45 лет. Было проанализировано 78 показателей, включая данные анамнеза, антропометрические показатели, результаты общего анализа крови, биохимического анализа крови, инструментальных исследований, оценку общего антиоксидантного статуса (ОАС), из которых были отобраны наиболее информативные. Модель была разработана с использованием метода множественной линейной регрессии.

Результаты. Наиболее информативными показателями для расчета БВ были: ОАС, время статической балансировки (СБ), индекс массы тела (ИМТ) и количество беременностей в анамнезе. Разработанная формула расчета БВ показала высокую точность, коррелируя с паспортным возрастом (коэффициент корреляции 0,947).

Заключение. Предложенный метод расчета БВ специально разработан для женщин репродуктивного возраста и показывает высокую точность и соответствие паспортному возрасту. Включение показателей антиоксидантной защиты, функционального состояния организма и репродуктивного анамнеза делает метод универсальным и применимым не только в репродуктивной медицине, но и в общей врачебной практике, акушерстве, гинекологии и других областях.

Что уже известно об этой теме?

► Тромбофилия может способствовать тромбозу сосудов матки, что может нарушить кровоснабжение плаценты и привести к ее неправильному развитию.

► Аномалии расположения плаценты могут быть обусловлены нарушением формирования плаценты, которое может произойти из-за тромбоза сосудов плаценты.

► При наличии тромбофилии риск развития акушерских осложнений возрастает, особенно в сочетании с предлежанием плаценты, что может повлечь такие серьезные последствия, как задержка роста плода (ЗРП), преждевременные роды и повышенная вероятность кровотечения во время и после родов.

Что нового дает статья?

► Выявлена высокая частота тромбофилии среди пациенток с предлежанием плаценты, что подчеркивает связь между генетической и приобретенной тромбофилией и предлежанием плаценты.

► Предлежание плаценты ассоциировано с повышенным риском ЗРП, выявляемого по УЗИ фетометрии. Это особенно относится к группе с рецидивирующим предлежанием плаценты.

► Показано, что у пациенток с предлежанием плаценты чаще развивается гипотония и атония матки, тромбоз глубоких вен.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Учитывая высокую частоту тромбофилии среди пациенток с предлежанием плаценты, прегравидарный скрининг на тромбофилию в группах риска может привести к уменьшению риска для матери и ребенка.

► Необходимо разработать стратегию применения антикоагулянтной терапии у таких женщин, что поможет снизить риск акушерских осложнений, связанных с тромбофилией и предлежанием плаценты.

► Выявление сочетания аномалий расположения плаценты и ЗРП может служить важным прогностическим маркером значительной кровопотери в процессе родоразрешения и других осложнений.

Цель: проверить гипотезу о связи генетической и приобретенной тромбофилии, а также особенностей родоразрешения у женщин с аномалиями расположения плаценты.

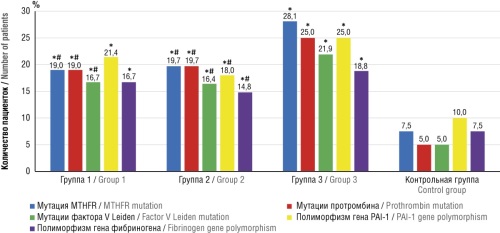

Материалы и методы. Проведено проспективное контролируемое когортное нерандомизированное интервенционное исследование особенностей родоразрешения и наличия тромбофилии у 135 женщин с аномалиями расположения плаценты. Беременные были разделены на 3 группы: группа 1 включала 42 женщины с аномалиями локализации плаценты в анамнезе; группа 2 состояла из 61 беременной, у которой предлежание плаценты было впервые обнаружено во время текущей беременности; группа 3 состояла из 32 женщин с рецидивирующим предлежанием плаценты. В качестве контрольной группы выступали 120 беременных, у которых было установлено нормальное положение плаценты, а также отсутствие отягощенного акушерского анамнеза. Всем женщинам была проведена клиническая оценка течения беременности, ультразвуковое исследование (УЗИ), тестирование на наличие врожденной и/или приобретенной тромбофилии – выявление антифосфолипидных антител (АФА) и генетических форм тромбофилии: мутаций в гене 5,10-метилентетрагидрофолатредуктазы (англ. methylenetetrahydrofolate reductase, MTHFR), мутаций протромбина в гене G20210A, мутации фактора V Leiden, оценка наличия полиморфизма генов фибриногена и ингибитора активатора плазминогена 1.

Результаты. Тромбофилия была обнаружена у значительного числа пациенток с предлежанием плаценты (74,81 %), причем большинство с мультигенной формой принадлежали к группе 3. Сочетание генетической тромбофилии и циркуляции АФА определено у 22,22 % пациенток. Признаки задержки роста плода (ЗРП) выявлены во всех группах: у 4 (9,52 %) в группе 1, у 6 (9,84 %) в группе 2, у 6 (18,75 %) в группе 3 и у 6 (6,67 %) в контрольной группе. Всем пациенткам было проведено родоразрешение путем операции кесарева сечения (КС) – у 31 пациентки преждевременно на сроке 35–37 недель в связи с усилением фетоплацентарной недостаточности и развитием дистресс-синдрома плода: у 10 (23,8 %) беременных группы 1, у 12 (19,7%) группы 2 и у 9 (28,1%) группы 3. У 104 женщин КС было выполнено на сроке 37–38 недель. В группе у женщин с рецидивирующим предлежанием плаценты (группа 3) частота осложнений при родоразрешении значимо отличалась от аналогичных показателей групп 1 и 2 (p < 0,05) и контрольной группы (p < 0,001): было выявлено 13 (40,6 %) случаев гипотонии матки, 6 (18,8 %) случаев атонии и 5 (15,6 %) случаев placenta accretа, что у 7 (21,9 %) пациенток потребовало проведения гистерэктомии. В 4 (12,5 %) случаях были установлены клинические выраженные признаки тромбоза глубоких вен.

Заключение. Результаты исследования указывают на связь между предлежанием плаценты, генетической тромбофилией и возникновением осложнений при родоразрешении. Обнаружена необходимость корректировки подходов к ведению беременности и родоразрешению с этими факторами риска.

Что уже известно об этой теме?

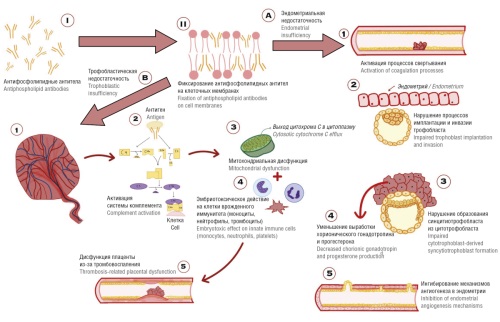

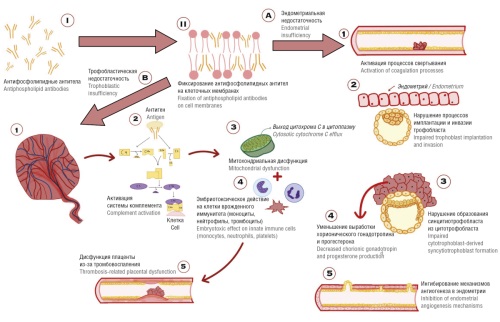

► Антифосфолипидный синдром (АФС) – это заболевание, связанное с циркуляцией антифосфосфолипидных антител (АФА), которые приводят к тромбовоспалению и осложнениям беременности: преэклампсии, плацентарной недостаточности, привычному выкидышу, задержке роста плода и др.

► В патогенезе АФС важную роль играет активация системы комплемента, что способствует высвобождению провоспалительных и антиангиогенных медиаторов и нарушению образования плаценты.

► «Золотым стандартом» лечения АФС является применение низкомолекулярных гепаринов и низких доз ацетилсалициловой кислоты. Однако в литературе имется мало данных, которые свидетельствуют об эффективности использования плазмафереза (ПФ).

Что нового дает статья?

► Проведение курса ПФ при прегравидарной подготовке приводит к снижению циркулирующих АФА у пациенток с АФС.

► В основной группе 98,65 % беременностей закончились родами, что свидетельствует об эффективности прегравидарной подготовки у пациенток с АФС.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Дополнительное применение ПФ во время прегравидарной подготовки приводит к снижению уровней циркулирующих АФА и повышению вероятности благоприятного исхода беременности.

Цель: изучить влияние плазмафереза (ПФ) на лечение антифосфолипидного синдрома (АФС) во время прегравидарной подготовки и беременности.

Материалы и методы. Проведено одноцентровое проспективное сравнительное неконтролируемое исследование. Обследовано 137 женщин в возрасте от 22 до 32 лет с диагнозом привычный выкидыш на фоне АФС. Основную группу составили 73 пациентки, которым на этапе прегравидарной подготовки был проведен курс ПФ, состоявший из 7 процедур; в группу сравнения вошли 64 пациентки, которым эфферентную терапию не проводили. Циркуляцию антифосфолипидных антител (АФА) определяли методом твердофазной иммунофлуоресценции. ПФ выполняли по прерывистой методике. В лабораторное исследование входило определение титров волчаночного антикоагулянта (ВА), антител к кардиолипину (англ. anti-cardiolipin antibodies, aCL), антител к β2-гликопротеину 1 (англ. anti-β2-glycoprotein 1 antibodies, anti-β2-GР1) и антител к аннексину V (англ. anti-annexin V antibodies, anti-ANX). Титры антител измеряли до и после проведения прегравидарной подготовки.

Результаты. После проведения ПФ было обнаружено снижение титров anti-β2-GР1 у пациенток основной группы на 66,6 % (р = 0,00001). У пациенток, которым была проведена стандартная терапия без применения ПФ, статистически значимых изменений по циркуляции anti-β2-GР1 отмечено не было. Частота выявления ВА в основной группе снизилась на 57,3 % (р = 0,042), в группе сравнения – на 10,9 % (р = 0,69).

Заключение. Частота выявления повышенного содержания АФА у женщин после проведения курса эфферентной терапии значительно снизилась, в то время как стандартная терапия не приводила к существенным положительным изменениям по данным показателям. Использование ПФ для достижения максимального эффекта целесообразнее в составе комплексной терапии.

Что уже известно об этой теме?

► Метод, основанный на изучении рассеянного света и взаимодействия его с веществом, создает особенный «биохимический отпечаток».

► Метод поверхностно-усиленной рамановской спектроскопии (SERS) применяется не только в медицине, но и в других областях, таких как биология, фармация, криминалистика и др.

Что нового дает статья?

► Представлен неинвазивный метод диагностики доброкачественных образований яичников (ОЯ) у беременных.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Метод SERS можно рассматривать как потенциальный метод исследования у беременных с новообразованиями яичников.

► Данный метод снизит частоту гипердиагностики ОЯ, а также поможет принять правильное решения в вопросе об удалении ОЯ во время беременности.

Цель: изучить спектральные особенности плазмы крови у беременных с доброкачественными образованиями яичников (ОЯ).

Материалы и методы. В ретроспективное исследование, проведенное в период с 2021 по 2023 гг., были включены 100 беременных во II и III триместрах беременности в возрасте от 18 до 45 лет. Выделены 2 группы: в основную группу вошли 50 беременных с ОЯ, в контрольную группу – 50 беременных с нормально протекающей беременностью. Методом поверхностно-усиленной рамановской спектроскопии (англ. surface-enhanced Raman spectroscopy, SERS) проведены определение и оценка спектральных особенностей, характерных для ОЯ, необходимые для дифференцированной диагностики данной патологии во время беременности.

Результаты. Выявлены значительные различия в спектральных интенсивностях между группами обследованных. При наличии ОЯ наблюдали значимое в сравнении с контрольной группой усиление интенсивности спектральных пиков в областях 491 нм, 596 нм, 632 нм, 808 нм, 886 нм и 1132 нм и сниженная интенсивность спектральных пиков в областях 725 нм и 1440 нм. После удаления ОЯ спектральная картина восстанавливалась до практически полного соответствия спектральной картине, наблюдаемой в контрольной группе беременных.

Заключение. Выделенные и проанализированные спектральные особенности показали возможность использования SERS в диагностике опухолевидных ОЯ у беременных.

НАУЧНЫЕ ОБЗОРЫ

Что уже известно об этой теме?

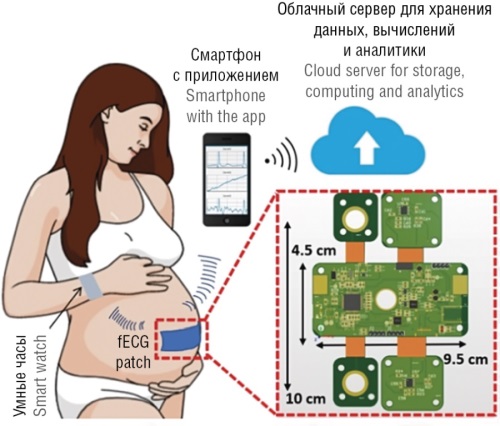

► Оценка функционального состояния плода является неотъемлемой частью акушерской практики. Существующие методы пренатальной диагностики, использующие датчики с активным ультразвуковым излучением, имеют ряд ограничений: отсутствие прогностической ценности, невозможность непрерывного длительного мониторинга показателей состояния плода, недостаточно высокая диагностическая точность. Это обуславливает необходимость разработки новых технологий для оценки функционального состояния плода, позволяющих преодолеть вышеописанные ограничения.

► На сегодняшний день ведутся разработки в области создания носимых систем, в основе которых лежит использование пассивных датчиков. Внедрение таких систем в перспективе позволит осуществлять длительный и непрерывный мониторинг показателей жизнедеятельности плода.

Что нового дает статья?

► Представлен обзор инновационных методов длительного мониторинга плода, использующих пассивные датчики, такие как акселерометры и микрофоны. Описаны системы, интегрирующие машинное обучение для анализа данных, что улучшает диагностическую точность и прогностические возможности. Приведен анализ преимуществ, недостатков и перспектив развития таких технологий.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Внедрение носимых систем фетального мониторинга на основе пассивных датчиков позволит осуществлять длительное и непрерывное наблюдение за состоянием плода в домашних условиях. Это обеспечит более точное и своевременное выявление дистресса и снизит частоту перинатальных осложнений. Новые технологии расширят доступность мониторинга и оптимизируют работу медицинского персонала.

Введение. Пренатальная диагностика жизнедеятельности плода включает регулярную оценку таких показателей, как частота сердечных сокращений (ЧСС), двигательная активность и физиологическое состояние. Современные методы фетального мониторинга, основанные на использовании активных ультразвуковых волн, имеют ряд ограничений: недостаточно высокая диагностическая чувствительность и специфичность, отсутствие прогностической значимости и невозможность долговременного использования. Эти ограничения обусловливают необходимость разработки инновационных технологий для оценки функционального состояния плода.

Цель: обобщение передовых мировых разработок, альтернативных ультразвуковым системам длительного фетального мониторинга, позволяющих в режиме реального времени непрерывно регистрировать с помощью пассивных датчиков показатели жизнедеятельности плода и анализировать тренды с потенциально высокой диагностической и прогностической точностью.

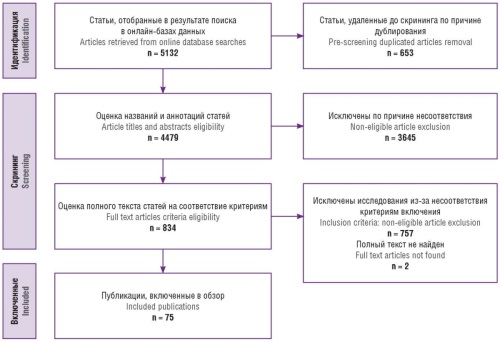

Материалы и методы. Методология обзора включала анализ публикаций за последние 10 лет, включенных на основе критериев релевантности. Публикации были отобраны в соответствии с рекомендациями PRISMA (предпочтительные элементы отчетности для систематических обзоров и метаанализов). Для отбора использовались следующие ключевые слова на русском и английском языках: «современные методы пренатальной диагностики», «фетальный мониторинг», «оценка функционального состояния плода», «пассивные датчики», «искусственный интеллект», «машинное обучение», «сurrent methods of prenatal diagnostics», «fetal monitoring», «assessment of fetus functional state», «passive sensors», «artificial intelligence», «machine learning». В результате поиска было обнаружено 69 статей в базе данных PubMed/MEDLINE, 17500 – в Google Scholar, 21 – в eLibrary и 3563 – в ResearchGate. Данные статьи были проанализированы с точки зрения их актуальности, соответствия тематике обзора и наличия экспериментальных данных. Из рассмотренных материалов также были исключены нерецензируемые публикации и дубликаты. В обзор были включены 8 наиболее релевантных статей, которые описывают перспективные методы пренатальной диагностики, основанные на применении экспериментальных устройств на базе пассивных датчиков.

Результаты. Проведенный литературный анализ позволил обобщить экспериментальные достижения современных методов пренатальной диагностики и продемонстрировал большие перспективы автоматизированных систем для оценки показателей жизнедеятельности плода, включая мониторинг ЧСС, двигательной активности плода и общего функционального состояния. Однако было установлено, что ни одна из описанных систем не достигает 100 % точности результатов, соответствующих данным кардиотокографии и ультразвукового исследования плода. Большинство экспериментальных систем остаются проводными, что ограничивает их использование с точки зрения мониторинга состояния плода. Перспективные системы пассивного мониторинга основаны на применении акселерометров, микрофонов и других сенсоров для оценки функционального состояния плода. Ключевой компонент этих технологий – использование искусственного интеллекта для обработки и интерпретации сигналов, что повышает точность и информативность мониторинга. Основной проблемой является создание эффективных алгоритмов обработки данных для их точной и однозначной интерпретации. Все рассматриваемые технологии пока являются экспериментальными, и требуется дальнейшая работа по улучшению алгоритмов и интеграции различных типов датчиков для обеспечения комплексного анализа.

Заключение. Представляют интерес технологии, использующие пассивные датчики для непрерывного и длительного контроля показателей жизнедеятельности плода, а также алгоритмы машинного обучения для анализа и интерпретации полученных данных. Носимые устройства на базе пассивных датчиков (акселерометров и цифровых микрофонов) позволят улучшить пренатальную диагностику, обеспечивая высокую безопасность и раннее выявление осложнений беременности и состояния плода.

Что уже известно об этой теме?

► В настоящее время основным методом лечения placenta accrete spectrum (PAS) является перипартальная гистерэктомия, которая характеризуется высокой частотой после-

операционных осложнений и невозможностью планирования беременности.

► Акушеры-гинекологи все чаще обращаются к альтернативным методам лечения PAS, которые позволяют сохранить матку и снизить риск осложнений, обеспечивая женщинам возможность иметь детей в будущем.

► Методами лечения PAS, позволяющими сохранить матку, являются резекция-реконструкция матки и отсроченная интервальная гистерэктомия.

Что нового дает статья?

► Органосохраняющее лечение требует больше времени, но снижает риск осложнений и улучшает качество жизни женщины в будущем. Перипартальная гистерэктомия эффективна в краткосрочной перспективе, но связана с более высоким риском осложнений.

► Органосохраняющее лечение PAS позволяет избежать серьезной операции и сохранить возможность иметь детей в будущем, однако длительное послеродовое наблюдение может быть болезненным и неудобным. Важно, чтобы беременная участвовала в принятии решений, даже если по медицинским или логистическим причинам предпочтительна одна из стратегий.

► Показатели фертильности у лиц с PAS не изменяются после органосохраняющего лечения. По данным исследований, 83–89 % пациенток смогли забеременеть в среднем через 17,3 месяца. Все беременности, сохранившиеся после I триместра, заканчивались рождением здорового ребенка.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Органосохраняющее лечение PAS позволяет сохранить фертильность женщины, что крайне важно в условиях современной демографической ситуации.

► Органосохраняющее лечение может потребовать больше времени для достижения желаемого результата, но при этом оно может снизить риск осложнений и улучшить качество жизни женщины в долгосрочной перспективе. В то же время перипартальная гистерэктомия может быть более эффективной в краткосрочной перспективе, но она сопряжена с более высоким риском осложнений.

► Возможность сохранения матки с плацентой in situ и последующего органосохраняющего ведения позволяет подходить к лечению индивидуально, учитывая желания и потребности каждой пациентки.

Введение. Предпочтительным термином, одобренным большинством международных организаций, для определения аномальной плацентации всех степеней инвазии является placenta accreta spectrum (PAS). PAS – это серьезная проблема, которая встречается у одной женщины из 272 рожениц. На сегодняшний день общепринятой мировой практикой ведения PAS является перипартальная гистерэктомия, однако этот подход связан с высоким уровнем материнской смертности и невозможностью беременности в будущем.

Цель: проанализировать литературные данные, посвященные имеющимся методам диагностики и ведения PAS с акцентом на органосохраняющее лечение, включая оценку его рисков и преимуществ по сравнению с другими методами, а также перспективы для пациенток.

Материалы и методы. Поиск научных работ проводился в базах данных еLibrary, PubMed и Google Scholar до августа 2024 г. Для поиска использовались следующие поисковые термины на русском и английском языках: «placenta accreta spectrum», «PAS», «PAS и органосохраняющее лечение», «PAS и перипартальная гистерэктомия», «PAS и органосохраняющее ведение», «PAS and organ-preserving treatment», «PAS and peripartum hysterectomy», «PAS and organ-preserving management». Отбор статей осуществлялся в соответствии с рекомендациями PRISMA. В итоге в обзор были включены 75 публикаций.

Результаты. Органосохраняющее лечение PAS является разумной альтернативой перипартальной гистерэктомии, так как обеспечивает лучшие результаты с меньшим риском для здоровья матери. Стоит отметить, что каждый из этих методов имеет свои уникальные особенности. Так, органосохраняющее лечение может потребовать больше времени для достижения желаемого результата, но при этом оно может снизить риск осложнений и улучшить качество жизни женщины в долгосрочной перспективе. В то же время перипартальная гистерэктомия может быть более эффективной в краткосрочной перспективе, но она сопряжена с более высоким риском осложнений.

Заключение. Врач должен предоставить женщине всю необходимую информацию о рисках и преимуществах каждого метода, а также помочь ей принять обоснованное решение на основе ее индивидуальных потребностей и предпочтений. Органосохраняющее лечение PAS, способствуя сохранению фертильности, обеспечивает более высокое качество жизни с меньшим риском для здоровья матери. В конечном итоге, выбор между перипартальной гистерэктомией и органосохраняющим лечением зависит от конкретной ситуации и состояния здоровья женщины.

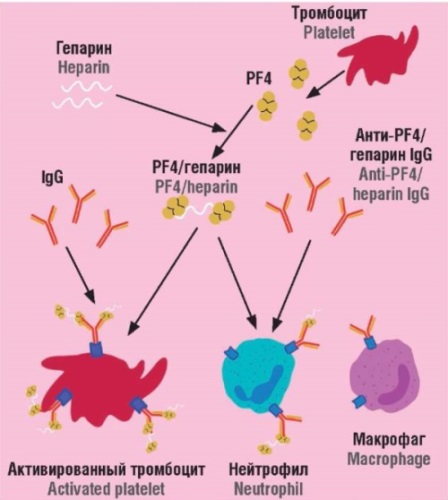

Что уже известно об этой теме?

► Вакцин-индуцированная тромботическая тромбоцитопения (ВИТТ) – редкая, но тяжелая иммунологическая реакция, связанная с вакцинами от COVID-19 на основе аденовирусных векторов.

► ВИТТ – потенциально жизнеугрожающее осложнение, которое характеризуется развитием тромбозов, преимущественно атипичных локализаций, таких как церебральные венозные синусы и мезентериальные сосуды, в сочетании с выраженной тромбоцитопенией.

► Гепарин-индуцированная тромбоцитопения (ГИТ) и ВИТТ имеют общий патофизиологический механизм, включающий выработку антител против тромбоцитарного фактора 4 (PF4) с последующим развитием тромботических осложнений.

Что нового дает статья?

► Описан патогенез тромбоцитарных нарушений, связанных с PF4, включая различные формы ГИТ (классическую, аутоиммунную и спонтанную), а также молекулярные механизмы ВИТТ, включая спонтанные, не связанные с вакциной случаи.

► Новые данные свидетельствуют о том, что ВИТТ может развиваться не только вследствие вакцинации против SARS-CoV-2.

► Изложен диагностический алгоритм для быстрого выявления тромбоцитарных нарушений, связанных с PF4; описаны ключевые различия в патогенезе и стратегиях лечения ВИТТ и ГИТ.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Понимание эпидемиологии и механизмов ВИТТ имеет важное значение для планирования будущих исследований и для обеспечения безопасности вакцин.

► Оптимизация терапевтических стратегий, включая применение новых антикоагулянтов и иммуносупрессивных методов, является приоритетной задачей для снижения смертности и улучшения исходов у пациентов с ВИТТ и ГИТ.

Цель: сравнительный анализ патогенеза, клинических проявлений, диагностических критериев и терапевтических стратегий вакцин-индуцированной тромботической тромбоцитопении (ВИТТ) и гепарин-индуцированной тромбоцитопении (ГИТ) – двух редких, но потенциально жизнеугрожающих состояний, связанных с антителозависимой активацией тромбоцитов.

Материалы и методы. Выполнен обзор современных данных по патогенезу, эпидемиологии, клинике, диагностике и лечению ВИТТ и ГИТ, включая анализ существующих диагностических шкал, лабораторных тестов и терапевтических подходов. Методология обзора включала анализ данных систематических обзоров, клинических исследований и актуальных клинических рекомендаций.

Результаты. ВИТТ и ГИТ объединяет общий патогенетический механизм, связанный с выработкой антител против фактора 4 тромбоцитов (англ. platelet factor 4, PF4) и развитием тромботических осложнений. Однако ключевое различие заключается в триггерах иммунного ответа: ГИТ индуцируется применением гепарина, тогда как ВИТТ развивается после введения аденовирусных векторных вакцин против SARS-CoV-2. ГИТ характеризуется тромбозами венозного русла, тогда как ВИТТ проявляется преимущественно атипичными тромбозами, включая церебральные венозные синусы. Оба состояния требуют немедленного вмешательства, но терапия ГИТ основывается на отмене гепарина и назначении альтернативных антикоагулянтов, тогда как ВИТТ требует применения внутривенных иммуноглобулинов и антикоагулянтов, в том числе препаратов гепарина.

Заключение. Несмотря на редкость, ВИТТ и ГИТ представляют серьезную угрозу здоровью пациентов. Современные диагностические методы, включая шкалу 4T и серологическое тестирование, позволяют своевременно выявлять ГИТ, в то время как диагностика ВИТТ остается сложной и требует дальнейшей стандартизации. Оптимизация терапевтических стратегий, включая применение новых антикоагулянтов и иммуносупрессивных методов, является приоритетной задачей для снижения смертности и улучшения исходов у пациентов с данными состояниями.

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

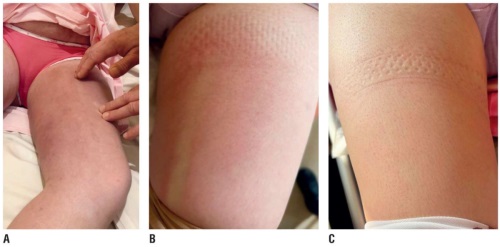

Беременность и роды у женщин с варикозной болезнью (ВБ) обычно сопряжены с высоким риском развития тромботических, акушерских и плодовых осложнений. Одним из редко встречаемых осложнений хронической венозной недостаточности (ХВН), является липодерматосклероз (ЛДС). В статье представлен клинический случай развития ЛДС у беременной на поздних сроках гестации (35–36 недель) как осложнение имеющейся ВБ. Данный клинический случай представляет интерес по причине редкой встречаемости заболевания и демонстрирует сложность диагностики данной патологии, особенно у беременных. Необходимо совершенствование и повышение эффективности мультидисциплинарного подхода в плане диагностики редко встречающихся осложнений ВБ у беременных.

Что уже известно об этой теме?

► Истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН) является одной из ведущих причин невынашивания беременности и диагностируется у значительной доли женщин с привычным выкидышем.

► Трансвагинальный серкляж является наиболее распространенным хирургическим методом коррекции ИЦН, но неэффективен при анатомических изменениях шейки матки, таких как рубцовые деформации или конизация. Трансабдоминальный серкляж (ТАС) рассматривается как альтернатива для таких сложных случаев и может выполняться как лапаротомным, так и лапароскопическим доступом, демонстрируя высокие показатели успешного вынашивания беременности.

Что нового дает статья?

► Описан успешный случай применения лапароскопического ТАС при беременности, что подчеркивает эффективность метода в условиях тяжелой патологии шейки матки. Представлен клинический случай с использованием ленты Cervix-set на 13-й неделе беременности, демонстрирующий успешное вынашивание и рождение здорового ребенка. Подчеркнуты преимущества лапароскопического ТАС как минимально инвазивного метода, способного минимизировать операционные риски и повысить шансы на успешное родоразрешение в сложных клинических случаях.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Применение лапароскопического ТАС может стать более распространенным методом для лечения ИЦН у пациенток с тяжелыми анатомическими изменениями шейки матки, повышая шансы на успешное вынашивание беременности. Минимально инвазивный характер лапароскопической процедуры способствует более быстрому восстановлению пациенток и снижению риска послеоперационных осложнений, что делает ее предпочтительным выбором в сложных случаях.

► Описание успешного клинического случая и обзор литературы могут стимулировать клиницистов к более широкому использованию данного метода в специализированных медицинских центрах. В долгосрочной перспективе лапароскопический ТАС может снизить частоту преждевременных родов и перинатальных потерь у пациенток с ИЦН, улучшая общие репродуктивные исходы.

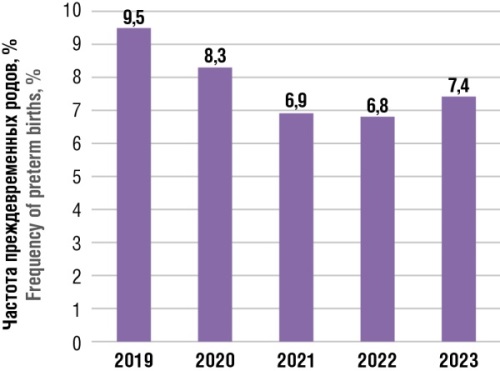

Проблема невынашивания беременности остается одной из наиболее актуальных в акушерской практике, существенно влияя на уровень рождаемости и здоровье женщин. Одной из управляемых медицинских причин является истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН), которая диагностируется у 0,2–2,0 % беременных и у 15,5–42,7 % женщин с привычным невынашиванием беременности. Для предотвращения преждевременных родов при ИЦН применяются как консервативные, так и хирургические методы, в числе которых выделяют акушерский пессарий и серкляж. Трансвагинальный серкляж остается самым распространенным методом хирургической коррекции ИЦН. Однако в ряде случаев его использование невозможно или неэффективно из-за рубцовых изменений шейки матки, ее конизации, резекции. В таких ситуациях может применяться трансабдоминальный серкляж (ТАС) как лапаротомическим, так и лапароскопическим доступом. ТАС особенно эффективен у пациенток с выраженными анатомическими изменениями шейки матки, демонстрируя успешные исходы беременности в 81–89 % случаев. В данной работе приведен краткий обзор литературы по хирургическому лечению ИЦН и описан клинический случай успешного вынашивания беременности после проведения лапароскопического ТАС у пациентки с экстракорпоральным оплодотворением и выраженной патологией шейки матки. Операция была проведена на сроке 13 нед и 3 дня с использованием ленты Cervix-set. Беременность завершилась успешным плановым кесаревым сечением на 38-й неделе с рождением здорового ребенка. Таким образом, лапароскопический ТАС является эффективной альтернативой для коррекции ИЦН у пациенток с анатомически измененной шейкой матки, требующей более сложных методов хирургического вмешательства. Операция позволяет достичь высоких результатов в плане вынашивания новорожденных и успешного завершения беременности, минимизируя риски для пациентки и ребенка.

Что уже известно об этой теме?

► Изменение гена андрогена приводит к нарушению проведения сигналов андрогенов и вызывает развитие синдрома нечувствительности к андрогенам (СНкА) с кариотипом 46,XY и бесплодию.

► Распространенность СНкА составляет 1 на 20–100 тыс. живорожденных детей и классифицируется как полная, легкая и частичная форма.

► Обычно гонадэктомию с последующей гормональной заместительной терапией назначают в период полового созревания.

Что нового дает статья?

► Сообщается о раннем случае обнаружение СНкА в возрасте 16 лет, ошибочно диагностированного как паховая грыжа.

► Изучение периферической культуры клеток определило кариотип 46,XY, диагноз синдрома Майера–Рокитанского был отвергнут, и подтвержден диагноз СНкА.

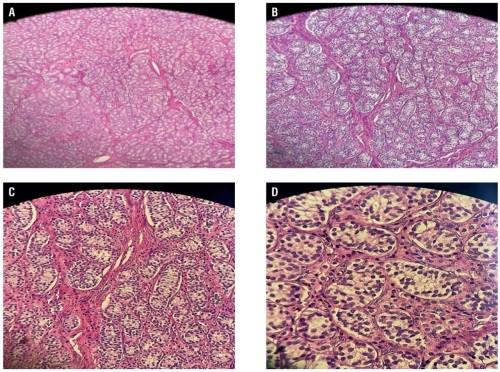

► Обнаружены двусторонние тестикулярные гонады с атрофией семенников и гиперплазией клеток Лейдига с фенотипом 46,XY. После постановки диагноза наблюдались психические расстройства и попытка суицида.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Следует выяснять семейный анамнез и историю симптомов: от первичной аменореи до циклических болей в животе или симптомов нарушения мочеиспускания.

► Важное значение имеет исследование оценки подмышечных и лобковых волос, развития молочных желез.

► При двустороннем опухшем пахе с наружными гениталиями по женскому типу следует выполнить сонограмму органов малого таза и определение кариотипа для подтверждения отсутствия матки и фолликулярной ткани яичников.

Синдром полной нечувствительности к андрогенам (СПНкА) – редкое состояние полового развития, сцепленное с Х-хромосомой, для которого характерен кариотип 46,XY, наличие наружных женских половых органов вместе с внутрибрюшными яичками в области больших половых губ или пахового кольца. СПНкА возникает в результате изменений в гене рецептора андрогенов (РА), что приводит к первичной аменорее и агенезии матки (мюллеровой агенезии) у подростков или двусторонней лабиальной/паховой грыже с яичками у детей в препубертатном возрасте. В приводимом материале описан случай СПНкА у 16-летней женщины без менархе и с кариотипом 46,XY. Результаты гонадэктомии показали гиперплазию клеток Лейдига. Данная работа описывает клинический случай и содержит имеющиеся на сегодняшний день сведения о понимании, диагностике, лечении и ведении СПНкА.

ИЗ ИСТОРИИ

В статье рассматриваются исторические аспекты жизни и научной деятельности британского ученого Роберта Джеффри Эдвардса, внесшего значительный вклад в развитие репродуктологии и генетики. Начав с изучения физиологии мышей, он с коллегами добился успеха в экстракорпоральном оплодотворении, что привело к рождению Луизы Браун в 1978 г. – первого ребенка «из пробирки». В 2010 г. Эдвардсу была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине за разработку метода искусственного оплодотворения in vitro.

ЮБИЛЕЙ

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2500-3194 (Online)