РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

Статьи этого номера журнала охватывают широкий спектр тем, включая роль материнского микробиома в задержке роста плода, эффективность терапии смешанного вагинита, тактику ведения беременных с COVID-19, влияние факторов окружающей среды на репродуктивное здоровье, тромботические осложнения химиотерапии, связь микробиома и ожирения, а также редкие клинические случаи. Рассматриваются инновации в области диагностики, лечения и скрининга: от неинвазивного пренатального тестирования до математических моделей для изучения аутизма. Статьи подчеркивают важность комплексного подхода и внедрения современных технологий.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Что уже известно об этой теме?

► Поздняя задержка роста плода (ЗРП) до сих пор остается одной из малоизученных патологий, и вопросы патогенеза, профилактики и лечения поздней ЗРП остаются без ответа.

► ЗРП является причиной перинатальных и отсроченных во взрослом возрасте осложнений.

Что нового дает статья?

► Выявлены значимые ассоциации между кишечным микробиомом беременных и массой плода при рождении.

► Построена регрессионная модель, которая позволяет оценить зависимость массы тела новорожденного от процента содержания Coriobacteriales Coriobacteriaceae Collinsella в прямой кишке беременных.

► Выявлено, что воспалительные заболевания нижних отделов половых путей и манифестация мочевой инфекции чаще происходят на сроках 28–32 недели, что может быть критическим периодом для развития поздней ЗРП.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Мониторинг и управление воспалительными процессами на основе анализа кишечного микробиома и маркеров воспаления могут снизить риск развития осложнений, связанных с ЗРП.

► Усиление мониторинга и профилактики инфекционно-воспалительных заболеваний у беременных на сроках 28–32 недели может снизить риск развития поздней ЗРП.

► Персонализированный подход к коррекции материнского микробиома может стать новым направлением в профилактике и лечении перинатальных осложнений, что может улучшить исходы беременности.

Цель: изучить состав микробиома прямой кишки беременных и оценить его возможное влияние на развитие синдрома идиопатической поздней задержки роста плода (ЗРП).

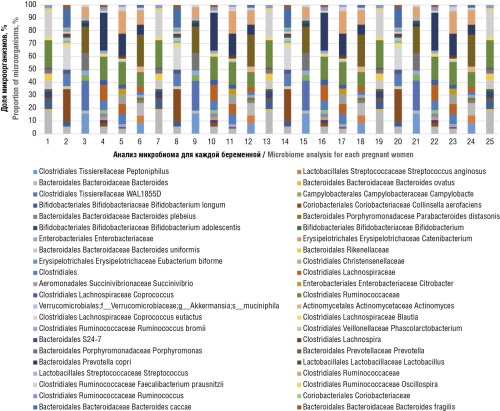

Материалы и методы. Проведен анализ течения беременности и родов 80 беременных. Основную группу составили 40 беременных с ЗРП, контрольную группу – 40 здоровых беременных. Анализ микробиоты кишечника у 53 беременных (25 беременных с поздней ЗРП и 28 здоровых беременных) проведен с использованием секвенирования азотистых оснований в генах 16S рибосомальной РНК (рРНК).

Результаты. Анализ микробиомного состава кишечника беременных в исследуемых группах выявил значительные различия, имеющие клиническое значение. В частности, увеличение пропорции Clostridiales Ruminococcaceae Oscillospira на 1,0 % коррелировало с приростом массы тела новорожденных на 331,7 г; повышение уровня Coriobacteriales Coriobacteriaceae Collinsella на 1,0 % ассоциировалось со снижением массы тела новорожденных на 476,2 г. Отношение Firmicutes к Bacteroides составило 2,0 в основной группе и 3,6 в контрольной группе (р = 0,02), что может свидетельствовать о микробиологическом дисбиозе с возможными патофизиологическими последствиями. Установлена значимая связь между повышенным уровнем лейкоцитов (при отсутствии других проявлений воспалительных процессов) и вероятностью развития синдрома ЗРП. При лейкоцитозе ≥ 11,05×109/л риск ЗРП прогнозируется с чувствительностью 60,6 % и специфичностью 79,2 %.Также скорость оседания эритроцитов ≥ 41,5 мм/час ассоциировалась с повышенным риском ЗРП, демонстрируя чувствительность 85,7 % и специфичность 70,6 %.

Заключение. Дисбиоз кишечника, вероятно, играет роль в формировании поздней идиопатической ЗРП. Уменьшение соотношения Firmicutes/Bacteroides, а также преобладание Actinobacteria отрицательно коррелируют с массой плода при рождении.

Что уже известно об этой теме?

► Патологические бели остаются одной из самых часто встречающихся патологий, с которой пациентки обращаются к гинекологам на амбулаторном приеме, занимая больше 50 % в структуре всех инфекционно-воспалительных заболеваний.

► Ученые признают существование комбинаций микроорганизмов, являющихся основными предрасполагающими факторами в развитии смешанных вагинитов.

► В настоящее время смешанный вагинит часто приобретает рецидивирующий характер, который переходит в хронический воспалительный процесс. Наличие нескольких микроорганизмов отрицательно влияет на иммунную систему по сравнению с воздействием одного микроорганизма, что формирует сложности в диагностике и лечении данного заболевания.

Что нового дает статья?

► Клинико-лабораторная эффективность комбинированной терапии смешанного вагинита препаратами Гайномакс и Гайномакс плюс составила 95,6 %. Недостаточная результативность проведенной терапии зафиксирована у 7 из 158 (4,4 %) женщин, при этом нормализация рН влагалищного содержимого достигла 4,1 ± 0,4, количество лактобактерий увеличилось до 107 ± 2,8 КОЕ/см3, произошла эрадикация условно-патогенных бактерий и грибов рода Candida.

► Симптомы заболевания полностью регрессировали у 151 из 158 (95,6 %) пациенток, что значительно повышает шансы клинического выздоровления.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Курсовое применение препаратов согласно инструкции по применению ассоциируется с минимальным риском резистентности заболевания и способствует предотвращению рецидивирования патологического процесса.

► Такие положительные моменты, как отсутствие случаев отмены препарата по любой причине, свидетельствуют о высокой приверженности больных к терапии, что позволяет применять препарат в лечении пациенток со смешанным вагинитом, начиная с первого дня, на амбулаторном этапе.

Цель: оценить эффективность комбинированной терапии больных смешанным вагинитом в репродуктивном возрасте.

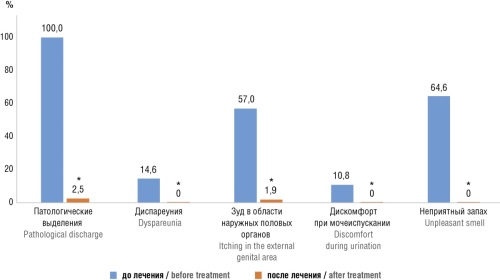

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ эффективности терапии смешанного вагинита у 158 пациенток в возрасте от 18 до 45 лет. Для лечения использовались препараты Гайномакс (стандартная доза – тиоконазол 100 мг, тинидазол 150 мг в виде суппозитория) и Гайномакс плюс (стандартная доза – тиоконазол 200 мг, тинидазол 300 мг, лидокаин 100 мг в виде суппозитория) в течение 3 дней. Критериями эффективности лечения были исчезновение клинических симптомов заболевания и нормализация лабораторных показателей.

Результаты. Клинико-лабораторная эффективность терапии составила 95,6 %. Недостаточная эффективность в виде сохраняющихся жалоб пациенток зафиксирована у 7 из 158 (4,4 %), при этом установлена нормализация рН влагалищного содержимого (рН = 4,1 ± 0,4), количество лактобактерий увеличилось до 107 ± 2,8 КОЕ/см3, произошла эрадикация условно-патогенных бактерий и грибов рода Candida. При оценке безопасности и переносимости препаратов побочных эффектов не зарегистрировано.

Заключение. Терапия комбинированными препаратами, содержащими тиоконазол и тинидазол (Гайномакс и Гайномакс плюс), в лечении пациенток со смешанным вагинитом показала свою высокую эффективность.

Что уже известно об этой теме?

► Новая коронавирусная инфекция COVID-19 может осложнить течение беременности, вызывая перинатальные осложнения.

► Ведущее место в патогенезе COVID-19 занимает интоксикационный синдром, степень выраженности которого определяет исход заболевания. В большинстве случаев место накопления токсинов – желудочно-кишечный тракт.

► Имеются примеры эффективности энтеросорбции в лечении преэклампсии и интоксикационного синдрома различных генезов.

Что нового дает статья?

► Проведена оценка эффективности и безопасности применения кремния диоксида коллоидного в составе стандартного лечения беременных группы высокого риска со среднетяжелым течением COVID-19.

► Усовершенствованная тактика лечения беременных группы высокого риска со среднетяжелым течением COVID-19 снижает интоксикационную нагрузку, что уменьшает негативное воздействие инфекции на течение беременности и родов, состояние плода и новорожденного.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Полученные данные указывают на целесообразность использования кремния диоксида коллоидного в составе комплексной терапии беременных группы высокого риска со среднетяжелым течением COVID-19.

► Интересным представляется факт опосредованного благоприятного влияния диоксида кремния коллоидного на состояние маточно-плацентарного кровотока, что определяет исход беременности и родов.

Цель исследования: оценка эффективности и безопасности применения диоксида кремния в комплексном лечении беременных высокой группы риска со среднетяжелой формой новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Материалы и методы. Проведено проспективное сравнительное исследование с участием 62 беременных, которые были госпитализированы по поводу среднетяжелой формы COVID-19, изучены их обменные карты и истории родов. Сформировано 2 группы: группа 1 – 32 пациентки, которые получали стандартное лечение; группа 2 – 30 женщин кроме стандартного лечения получали препарат кремния диоксид коллоидный. Оценивали клинические и лабораторные показатели эндотоксикоза, дальнейшее течение и исход беременностей.

Результаты. Разница длительности гипертермии в группе 2 в среднем была меньше на 2,4 дня (p = 0,011), тахикардии – на 2,2 дня (p = 0,037), слабости – на 2,1 дня (p = 0,137), головной боли – на 1,7 дня (p = 0,042), чем у пациенток группы 1, получавших стандартное лечение. В группе 2 содержание С-реактивного белка и интерлейкина-6 находилось на значимо более низком уровне, чем в группе 1 (p = 0,006 и p = 0,019 соответственно). В группе 2 достоверно чаще установлено отсутствие нарушений кровотока, в частности, значимо реже встречалось нарушение маточно-плацентарного кровотока 1Б стадии. Нарушение кровотока III степени зафиксировано у одной пациентки, получавшей стандартное лечение, и отсутствовало в группе женщин, получавших дополнительно кремния диоксид коллоидный. При изучении особенностей родоразрешения, установлено, что в 97,0 % случаев в группе 1 беременности закончились рождением живых детей со средним ростом 49,25 ± 1,75 см и средней массой тела 3126 ± 245,6 г, при этом в 9,0 % случаев потребовалось наложение вакуум-экстрактора. Абдоминальное родоразрешение наблюдалось в 31,0 % случаев, в одном случае имела место антенатальная гибель плода. В группе 2 рождение живых детей наблюдалось в 100,0 % случаев, средний рост составил 51,5 ± 2,5 см, масса тела – 3360 ± 260 г, в 3,0 % случаев потребовалось наложение вакуум-экстрактора; абдоминальное родоразрешение наблюдалось в 30,0 % случаев. У ряда пациенток отмечено сочетание оцениваемых параметров. Статистически значимых различий между группами по данным показателям не установлено. При оценке состояния новорожденных на первой минуте после рождения в группе 1 родилось статистически значимо больше детей в состоянии легкой асфиксии, и количество новорожденных детей без признаков асфиксии в группе 2 было в 2 раза больше, чем в группе 1 (p = 0,021).

Заключение. Сравнение характера течения беременности, родов, состояния новорожденных, ведения беременных группы высокого риска со среднетяжелой формой COVID-19 при использовании предложенной нами методики свидетельствует о ее высокой эффективности и безопасности.

Что уже известно об этой теме?

► Неинвазивный пренатальный скрининг (НИПС) хромосомных аномалий у плода является одним из самых информативных и безопасных методов пренатальной диагностики. Ключевым показателем качества и точности НИПС служит уровень внеклеточной фетальной ДНК (вкфДНК).

► В настоящее время основной тенденцией является поиск клинических, анамнестических, и биохимических факторов, которые могут влиять на уровень вкфДНК, с целью повышения диагностической эффективности теста НИПС.

► Наиболее эффективным методом выполнения НИПС является применение различных технологий высокопроизводительного секвенирования.

Что нового дает статья?

► При использовании технологии полупроводникового секвенирования уровень вкфДНК зависит от типа пробирки для сбора крови, возраста и индекса массы беременной, срока беременности, биохимических показателей раннего пренатального скрининга, наличия трисомии 18 у плода.

► Уровень вкфДНК повышается у беременных с врожденными пороками развития у плода по данным ультразвукового исследования.

► Такие факторы, как способ наступления беременности, ультразвуковые показатели раннего пренатального скрининга, нарушения по половым хромосомам, трисомиями по хромосомам 13 и 21 у плода, распространенные осложнения беременности не влияют на уровень вкфДНК.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Полученные результаты расширят знания о процессах высвобождения вкфДНК в плазму крови беременных, помогут врачам в интерпретации результатов НИПС и будут способствовать усовершенствованию методов НИПС.

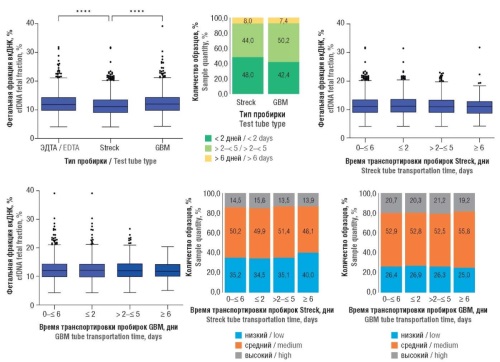

Введение. В настоящее время технология неинвазивного пренатального скрининга (НИПС) широко используется для определения риска хромосомных аномалий плода. Точность НИПС зависит от процента внеклеточной фетальной ДНК (вкфДНК) относительно всей внеклеточной ДНК (вкДНК) в плазме крови беременной (плодной или фетальной фракции вкДНК, ФФ). Несмотря на многочисленные исследования, до сих пор нет единого мнения о факторах, влияющих на ФФ.

Цель: исследование связи ФФ с клинико-анамнестическими параметрами беременной, особенностями течения беременности и ее исходов с помощью разработанной НИПС-технологии.

Материалы и методы. Выполнено проспективное наблюдательное исследование. В работе использованы образцы плазмы от 5459 женщин с одноплодной беременностью сроком более 9 недель. НИПС проводили с использованием полупроводникого секвенирования с последующей биоинформатической обработкой данных, включая определение ФФ, согласно ранее разработанному оригинальному алгоритму.

Результаты. Медиана уровня вкфДНК составила 11,7 [9,47–14,01] %. Показано, что ФФ зависит от типа пробирки для сбора крови (p < 0,05). Установлено, что ФФ снижается с увеличением возраста и индекса массы тела беременной и увеличивается с увеличением срока беременности и биохимических показателей раннего пренатального скрининга (РПС) – ассоциированного с беременностью протеина-А плазмы (англ. pregnancy-associated plasma protein-A, РАРР-А) и свободной бета-субъединицы хорионического гонадотропина человека (β-ХГЧ) (p < 0,05). Показано, что ФФ у беременных с трисомией 18 ниже, чем в норме (p < 0,05). Выявлено повышение ФФ у беременных с врожденными пороками развития у плода по данным ультразвукового исследования (p < 0,05). Не обнаружено связи ФФ со способом наступления беременности, ультразвуковыми показателями РПС (толщиной воротникового пространства, копчико-теменным размером, ультразвуковыми маркерами хромосомных аномалий), нарушениями по половым хромосомам, трисомиями по хромосомам 13 и 21 у плода, а также с осложнениями беременности – преэклампсией, гестационным сахарным диабетом, преждевременными родами и задержкой развития плода (p > 0,05).

Заключение. Выявленные закономерности важно учитывать при назначении НИПС и интерпретации его результатов.

НАУЧНЫЕ ОБЗОРЫ

Что уже известно об этой теме?

► Химиотерапия (ХТ) увеличивает риск тромбоза глубоких вен (ТГВ) в 6 раз и рецидивирующего ТГВ в 2 раза. Исследования последних лет доказали роль противоопухолевой ХТ в повышении тромботического риска у онкологических пациентов.

► Анализ патогенеза тромбоза на фоне ХТ затруднен в связи с применением различных комбинаций препаратов и схем лечения, а также невозможностью полноценно оценить исходное состояние гемостаза у пациента, в том числе наличие приобретенной и врожденной тромбофилии и других факторов.

► Несмотря на большое количество данных о том, что системная ХТ способствует развитию венозного и артериального тромбозов у онкологических пациентов, нет окончательного представления о патогенетических механизмах, лежащих в их основе.

Что нового дает статья?

► В данной статье проведен анализ механизмов протромбогенного действия основных, используемых в настоящее время препаратов для ХТ. Подробно изложены все варианты патогенетических путей реализации эффектов, что дает возможность моделировать варианты стратегий, противодействующих тромбозу.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Протромбогенное действие препаратов для ХТ диктует необходимость рассматривать вопрос об одновременном планировании противотромботической профилактики. Благодаря лучшему пониманию механизмов, которые управляют тромбозом, связанным с ХТ, возможна разработка оптимальных схем антикоагулянтной терапии, которые минимизируют тромботический риск и риск кровотечения.

► Налицо необходимость разработки и внедрения прогностической модели стратификации риска тромбоза у пациентов на ХТ с последующей оценкой необходимости профилактической антикоагуляции, а также проведение рандомизированных контролируемых испытаний профилактической антикоагуляции во время ХТ.

Онкологические пациенты находятся в зоне риска артериальных и венозных тромбозов на фоне проведения курсов химиотерапии (ХТ) как в процессе проведения, так и по ее окончании. Патогенетическими путями реализации протромботического риска являются активация внешних и внутренних путей коагуляции, снижение уровня антикоагулянтов, активация тромбоцитов, блок фибринолиза и др. Химиотерапевтические агенты обладают прямой цитотоксичностью, а также опосредованной, подавляя клеточные процессы, необходимые для пролиферации опухолевых клеток. Цитотоксичность ХТ направлена как на опухолевые, так и на здоровые клетки организма. Современные таргетные препараты, обладающие улучшенной селективностью в отношении опухолевых клеток, также связаны с риском тромбоза. Низкомолекулярные гепарины, эффективно снижающие риск венозной тромбоэмболии, до настоящего времени официально не рекомендованы для рутинного использования на фоне ХТ. В данной статье рассмотрены протромботические эффекты различных противоопухолевых агентов. Более глубокое понимание механизмов в дальнейшем позволит разработать новые стратегии профилактики и лечения этих грозных осложнений.

Что уже известно об этой теме?

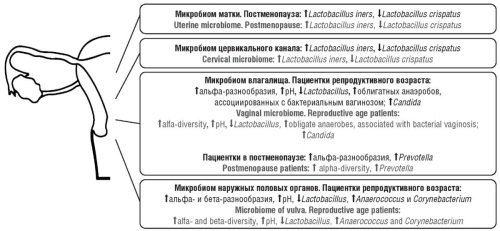

► В отличие от микробиома кишечника, который у пациенток с ожирением хорошо изучен, микробиом женского репродуктивного тракта находится в стадии изучения.

► Нормальным микробиомом нижних отделов женского репродуктивного тракта и эндометрия считается микробиом с доминированием лактобактерий.

► Снижение лактобактерий во всех нишах женских половых путей является фактором риска развития бесплодия, неудач имплантации, невынашивания беременности, преждевременных родов, эндометриоза и рака эндометрия.

Что нового дает статья?

► В статье обобщены данные об особенностях микробиома наружных половых органов, влагалища, цервикального канала, матки и яичников. Впервые выполнен обзор исследований микробиома всех указанных ниш у пациенток с избыточной массой тела и ожирением вне и во время беременности.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Избыточная масса тела и ожирение способствуют возникновению бактериального вагиноза за счет снижения количества лактобактерий и увеличения pH.

► Снижение массы тела является независимым фактором, способствующим восстановлению нормального количества лактобактерий.

Появление высокопроизводительного секвенирования 16S рРНК позволило выявить новые микроорганизмы и их взаимосвязи в женском репродуктивном тракте. Однако у пациенток с ожирением микробиом женского репродуктивного тракта, в отличие от микробиома кишечника, изучен недостаточно. В данном обзоре литературы проанализированы и охарактеризованы особенности микробиома наружных половых органов, влагалища, цервикального канала, матки и яичников у пациенток с избыточной массой тела и ожирением вне и во время беременности. Микробиом нижних отделов женского репродуктивного тракта у пациенток с ожирением характеризуется увеличением бактериального разнообразия, pH, снижением количества лактобактерий и увеличением числа облигатных анаэробов и дрожжеподобных грибов рода Candida. Микробиом эндометрия у пациенток с избыточной массой тела и ожирением изучен только в постменопаузе и характеризуется увеличением числа Proteobacteria. Данные об особенностях микробиома яичников у пациенток с ожирением в литературе отсутствуют. Механизмы, объясняющие изменение микробиома у пациенток с ожирением, по-видимому, заключаются в способности лептина и эстрона из жировой ткани ингибировать продукцию гонадотропных гормонов гипофиза, что приводит к блокаде овуляции и снижению синтеза эстрадиола у пациенток репродуктивного возраста. Результатом этого является снижение синтеза гликогена, количества лактобактерий и, как следствие данных изменений, увеличение pH и количества облигатных анаэробов, в том числе ассоциированных с бактериальным вагинозом. Cнижение массы тела может оказывать благоприятный эффект на состояние влагалищного микробиома, восстанавливая нормальное количество лактобактерий.

Что уже известно об этой теме?

► Значительное число химических веществ, обнаруживаемых в окружающей среде, обладают свойствами, нарушающими работу эндокринной системы (англ. endocrine disrupting chemicals, EDC).

► Многие случаи идиопатического бесплодия связаны с EDC или прямым и/или косвенным воздействием факторов окружающей среды.

► Как у мужчин, так и у женщин была выявлена отрицательная корреляция между уровнями EDC и репродуктивной функцией.

Что нового дает статья?

► Длительное нахождение в условиях повышенного количества осадков и большой высоты над уровнем моря во время родов может положительно сказаться на женской фертильности. Воздействие электромагнитных полей увеличивает распространенность идиопатического бесплодия.

► Воздействие тяжелых металлов связано с повышенным риском бесплодия при нормальной беременности и снижением количества извлеченных яйцеклеток при искусственном оплодотворении, а воздействие пестицидов снижает вероятность беременности и живорождения.

► Воздействие бисфенола А (BPA) и фторированного BPA (BPAF) имеет пагубные последствия для жизнеспособности фолликулов яичников, их функции и созревания, способствуя уменьшению количества извлеченных яйцеклеток, снижению качества эмбрионов и шансов на успешную имплантацию.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Понимание того, какие именно факторы окружающей среды могут негативно влиять на фертильность и развитие плода, поможет создать рекомендации по снижению воздействия этих факторов на организм женщины.

► Врачи смогут учитывать не только генетические и физиологические особенности пациенток, но и влияние окружающей среды на их здоровье. Это может привести к разработке новых методов лечения и реабилитации, направленных на восстановление репродуктивного здоровья женщины.

► Понимание влияния окружающей среды на репродуктивное здоровье женщин может способствовать созданию более здоровой и безопасной среды обитания. Это включает в себя разработку и внедрение экологических стандартов.

Введение. Окружающая среда, несомненно, влияет на физиологические процессы в организме человека, и это влияние может быть как благоприятным, так и вредным. С 2011 по 2021 гг. в России количество случаев женского бесплодия увеличилось на треть, и в 2021 г. этот показатель достиг 789,1 случая на 100 тыс. женщин.

Цель: оценить влияние факторов окружающей среды, в том числе химических веществ, нарушающих работу эндокринной системы (англ. endocrine disrupting chemicals, EDC) на репродуктивное здоровье женщин на основании анализа данных литературы.

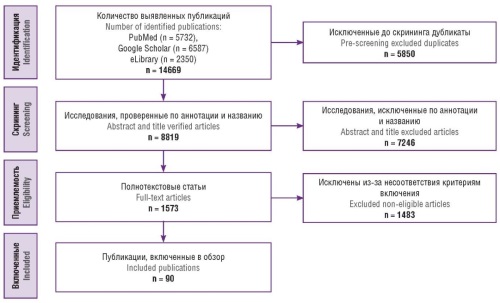

Материалы и методы. Поиск исследований проводили по базам данных научной литературы до апреля 2024 г. В результате поиска было обнаружено 5732 статей в базе данных PubMed/MEDLINE, 6587 в Googl eScholar и 2350 в eLibrary. Публикации отбирали в соответствии с рекомендациями PRISMA. В обзор было включено 90 публикаций.

Результаты. Экспериментальные и эпидемиологические исследования, посвященные изучению фертильности, показали, что такие факторы окружающей среды, как климат, температура, сезонность, радиация, загрязнение воздуха, характер питания и энергетический баланс, рабочая среда, вредные привычки (например, курение), EDC (пластификаторы, тяжелые металлы, парабены, пестициды, промышленные химикаты и их побочные продукты, лекарства, перфторохимикаты, антибактериальные средства) могут быть связаны с нарушением репродуктивной функции женщин.

Заключение. Факторы окружающей среды, включая EDC, имеют значительное влияние на репродуктивное здоровье женщин и могут негативно сказываться на фертильности. Основные выводы текущих исследований подтверждают необходимость повышения осведомленности о рисках, связанных с воздействием химических веществ на организм.

Что уже известно об этой теме?

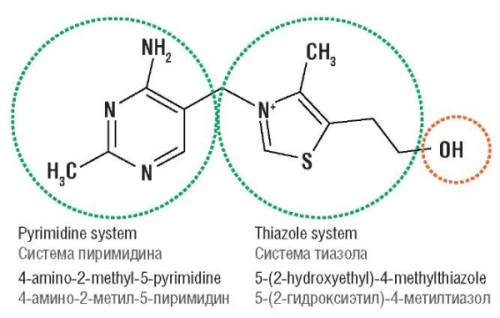

► Ранее в 1940–1960-х годах тиамин (витамин B1) использовался в качестве утеротоника. Однако в современной литературе описание такого его применения практически отсутствует.

► Была определена молекулярная структура тиамина, его функции в основном сводятся к роли кофермента в энергетическом обмене.

► В Индонезии, особенно на Западной Яве, тиамин часто используют в качестве утеротоника и средства для созревания шейки матки в сочетании с мизопростолом. Использование тиамина до сих пор лишено строгого обоснования и академических доказательств.

Что нового дает статья?

► Проведенный обзор литературы показал, что в 1940–1960-х годах проводились обширные исследования по применению тиамина, а в ряде работ отмечены многообещающие результаты.

► Предполагается, что действие витамина В1 на мускулатуру матки способствует стимуляции ее сокращений за счет прямого участия тиамина в формировании нервных импульсов.

► Однако недавние исследования показывают, что холинергическая иннервация миометрия женщины осуществляется преимущественно постганглионарно и вносит незначительный вклад. Тиамин также известен как кофермент энергетического обмена, который работает с ацетил-КоА. Вероятно, основная функция тиамина состоит в его участии в клеточном энергетическом обмене, а не в воздействии на нейронные импульсы или модулировании формы нижнего сегмента матки.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Следует разъяснять акушеркам, врачам и ординаторам, что тиамин/витамин В1 нельзя использовать в качестве средства для созревания шейки матки.

► Назначение витамина B1 может оказаться полезным, если у роженицы были уже ранее схватки, и при наличии гиповитаминоза В1. Однако он практически не оказывает влияния на здоровых беременных и рожениц.

► Следует сократить прием ненужных лекарств для снижения стоимости госпитализации роженицы.

В Индонезии тиамин (витамин B1) используется для подготовки шейки матки и усиления сокращений матки в акушерских центрах и госпиталях благодаря его эффектам «вне зарегистрированных показаний». Однако в этой связи отсутствуют четкие доказательства его эффективности и соответствующие исследования. Тиамин изучался в 1990-х годах и широко использовался для стимуляции родов в 1940–1960-х годах. Основная гипотеза заключалась в том, что витамин B1 усиливает функцию тела матки и облитерацию нижнего сегмента матки во время родов, с чем также связано уменьшение боли. Также считалось, что тиамин способствует стимуляции сокращений матки путем прямого участия в передаче нервных импульсов, которые регулируют и устанавливают ритм сокращений матки, а также подавляет действие холинэстеразы, которая снижает клиренс ацетилхолина. Однако недавние исследования доказывают, что витамин B1 в основном участвует в работе цикла Кребса, а именно, в декарбоксилировании пирувата в ацетил-КоА в форме тиаминдифосфата, известного как тиаминпирофосфат. Тем не менее, несмотря на конкретные данные о функции витамина B1 в энергетическом метаболизме клеток, изучение его роли в стимуляции родовой деятельности продолжено не было. Кроме того, данный витамин также связан с сокращениями матки при родах, не зависящими от ее парацервикальных парасимпатических ганглиев, которые реагируют на ацетилхолин, но в значительной степени зависят от окситоцина и активации его специфического рецептора. В заключение был сделан вывод о том, что витамин B1 не влияет на прогрессирование процесса родов, однако может оказаться полезным при дефиците B1 у матери, поскольку он может снизить дефицит энергии в клетках и повлиять на сокращение миометрия.

Что уже известно об этой теме?

► Диагностика расстройства аутистического спектра (РАС) у детей основывается на клиническом обследовании.

► Диагноз ставится детям в возрасте около 4 лет.

Что нового дает статья?

► Применение магнитно-резонансной томографии и электроэнцефалографии позволяет поставить ранний диагноз уже в возрасте 6 месяцев.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Ранняя диагностика РАС у детей может позволить начать раннее лечение.

► С учетом высокой степени нейропластичности у младенцев тяжесть заболевания можно уменьшить.

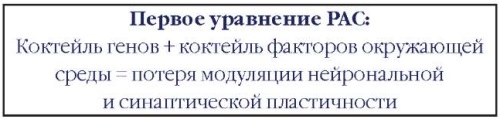

Расстройство аутистического спектра (РАС) – это состояние неврологического развития, которое представляется реальным достоверно диагностировать у детей в возрасте от 18 до 24 месяцев. Проспективные продольные исследования младенцев в возрасте 1 года и младше, у которых позже диагностируют аутизм, указывают на развитие аутизма в раннем возрасте и предлагают способы прогнозирования аутизма до возможности проведения диагностики. Исследования с применением магнитно-резонансной томографии и электроэнцефалографии выявили различия в развитии мозга у младенцев, у которых позже диагностируют аутизм, по сравнению с младенцами без аутизма. Ретроспективные исследования младенцев младше 1 года, у которых позже диагностировали аутизм, также показали повышенную распространенность нарушений сна, желудочно-кишечных расстройств и проблем со зрением. Мы предлагаем два уравнения для описания этого сложного расстройства: первое указывает на факторы, лежащие в основе заболевания, второе предсказывает различные факторы, влияющие на степень тяжести заболевания. Хотя результаты исследований дают представление о перспективных подходах к скринингу для прогнозирования аутизма у младенцев, прогнозы на индивидуальном уровне остаются целью для будущего. Необходимо решить множество научных проблем и этических вопросов, чтобы исследования ранних мозговых и поведенческих предикторов аутизма стали реализуемыми и надежными инструментами скрининга для клинической практики.

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

Что уже известно об этой теме?

► Миома матки (ММ) – распространенное заболевание женской репродуктивной сферы.

► Миниинвазивным вариантом оперативного лечения заболевания является лапароскопическая миомэктомия.

Что нового дает статья?

► Внедрение в широкую клиническую практику морцелляционных ножей позволяет расширить показания к лапароскопической миомэктомии.

► Морцелляция может иметь специфическое осложнение – возникновение ятрогенных миом брюшной полости при нарушении верной техники работы.

► Морцелляция ММ должна проводиться с использованием специального контейнера для измельчения.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Статья помогает заострить внимание лечащих врачей на необходимости строго соблюдения современных правил при проведении миомэктомии лапароскопическим доступом.

► Основным направлением в лечении ММ является индивидуальный подход, основанный на оценке симптомов, размеров узлов, возраста, репродуктивных планов пациентки.

► Адекватность выбора лечения определяется его эффективностью и безрецидивностью.

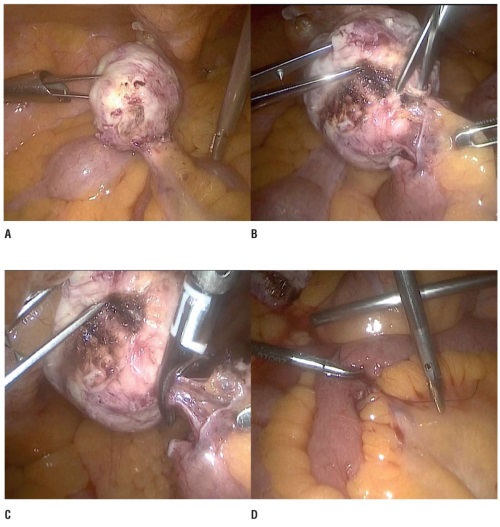

Введение. Миома матки представляет собой доброкачественное моноклональное гормоночувствительное образование, формирующееся из гладкомышечных клеток тела и реже шейки матки. С переходом к стратегии органосохраняющих операций миомэктомия стала своеобразным «золотым стандартом» хирургического лечения данной патологии. Внедрение в широкую клиническую практику морцелляционных ножей позволило расширить показания к лапароскопической миомэктомии, которая более легко переносится пациентками в связи с меньшей инвазивностью доступа, коротким периодом реабилитации и малой кровопотерей. Однако применение морцелляторов наряду с очевидными плюсами имеет также и специфические осложнения, в частности, может привести к возникновению ятрогенных паразитарных миом брюшной полости при нарушении правильной современной техники работы.

Цель: разбор клинического случая множественной морцелломы.

Клиническое наблюдение. Пациентка И., 57 лет, в 2003 г. перенесла лапароскопическую миомэктомию в сторонней организации. В 2023 г. при плановом обследовании в ЧУЗ ЦКБ «РЖД-медицина» были выявлены множественные бессимптомные ятрогенные миомы брюшной полости. Пациентке было выполнено плановое оперативное вмешательство по удалению всех новообразований.

Результаты. При ревизии органов брюшной полости обнаружен миоматозный узел 1,5x1,5 см на париетальной брюшине по передней стенке слева, а также миоматозный узел 1,5x1,5 см на париетальной брюшине по передней стенке справа. У края большого сальника миоматозный узел 2x3 см. В области брюшины крестцово-маточной связки слева и справа - миоматозные узлы до 1,0 см. В области брыжейки тонкой кишки на расстоянии 70 см от баугиниевой заслонки - миоматозный узел 4,5 см в диаметре, плотный. Все миоматозные узлы были вылущены и удалены из брюшной полости без применения техники морцелляции ввиду малых размеров, выполнен полный гемостаз. Послеоперационный период без осложнений.

Заключение. Морцелломы - довольно редкое, но тем не менее возможное осложнение лапароскопической миомэктомии. Оперирующим гинекологам следует уделять особое внимание правильной технике выполнения вмешательства. Морцелляция и последующее извлечение миоматозных узлов должны производиться строго с использованием герметичного контейнера во избежание попадания миоматозной ткани в брюшную полость и возникновения в последующем ятрогенных миом.

Что уже известно об этой теме?

► Длительное время преемственность терапии пациентов с системным ювенильным идиопатическим артритом (сЮИА) при переходе во взрослую сеть оставалась серьезной проблемой, поскольку чаще всего сопровождалась сменой диагноза.

► Вопросы репродукции при сЮИА остаются крайне мало изученными.

► Широкое внедрение в клиническую практику антицитокиновой биологической терапии сопровождается новыми междисциплинарными задачами.

Что нового дает статья?

► Развитие синдрома активации макрофагов (САМ) на фоне беременности является одним из наиболее грозных и потенциально фатальным осложнением.

► Лечение САМ требует активного и тщательного контроля со стороны всей междисциплинарной команды.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Необходимо акцентирование внимания врачей различных специальностей на особенностях диагностики и ведения сЮИА и САМ при планировании прегравидарной подготовки.

Согласно современной концепции, юношеский артрит с системным началом (системный ювенильный идиопатический артрит, сЮИА) и болезнь Стилла взрослых (БСВ) рассматриваются как редкие аутовоспалительные заболевания, в иммунопатогенезе которых лежат объединяющие оба данных заболевания механизмы. Несмотря на развитие заболеваний в детском и молодом возрасте, вопросы репродукции при этих заболеваниях остаются практически не изученными. В статье представлен клинический случай материнской смертности 22-летней первородящей женщины, проведен анализ тактики ведения сЮИА, осложнившийся синдромом активации макрофагов во время беременности.

ЛЕКЦИЯ

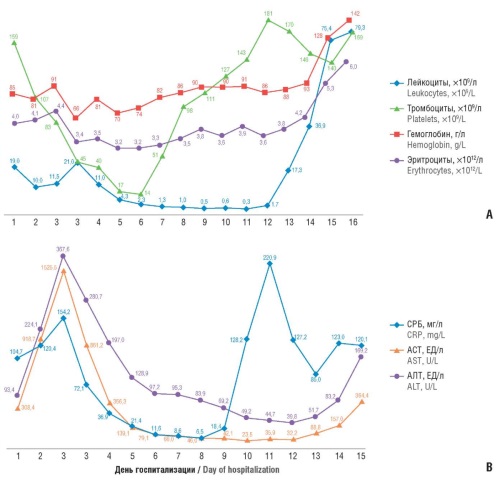

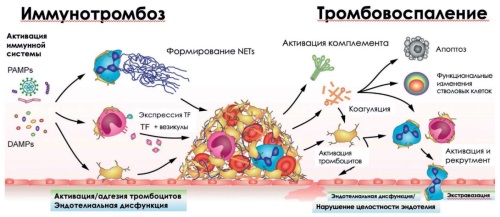

COVID-19 является одним из грозных заболеваний текущего десятилетия, значительно повлиявшее на общую заболеваемость, смертность, качество здоровья и жизни населения планеты. Среди множества осложнений, наблюдаемых у пациентов с новой коронавирусной инфекцией, пожалуй, главное место в структуре постковидных ранних и поздних осложнений занимают тромбозы. Отмечена значимая роль микротромбозов, диссеминированного внутрисосудистого свертывания, тромботических ангиопатий в патогенезе COVID-19. Накопленные данные клинических исследований и представленные экспертные мнения позволили установить значимость связи «иммунотромбоз–нетоз–тромбовоспаление» в патологических эффектах, вызванных вирусом SARS-CoV-2, а также раскрыть механизмы формирования тромботических синдромов, опосредованных антикоагулянтной терапией и вакцинацией. Полученные сведения об особенностях нарушений системы гемостаза позволяют продвинуться в понимании отдаленных последствий среди пациентов, перенесших COVID-19.

ИЗ ИСТОРИИ

19 декабря 2024 г. исполнилось 90 лет со дня рождения Рональда Эндрю Ашерсона - выдающегося ученого, внесшего неоценимый вклад в развитие медицины. Его работы в области клинической иммунологии, особенно в исследовании катастрофического антифосфолипидного синдрома (КАФС), стали основой для современных подходов к диагностике и лечению этого редкого, но опасного заболевания. Открытия Ашерсона значительно расширили понимание механизмов аутоиммунных расстройств, связанных с фосфолипидами, и позволили улучшить прогноз пациентов с КАФС. Ашерсон не только стал пионером в изучении КАФС, но и оказал влияние на целое поколение ученых и клиницистов. Сохранение памяти о его жизни и научных достижениях имеет огромное значение для будущих поколений исследователей и врачей, продолжающих развивать и применять его идеи на практике.

На протяжении более чем 70 лет развития отделение акушерства и гинекологии в многопрофильной больнице при Тяньцзиньском медицинском университете эволюционировало в универсальный центр по оказанию клинической помощи, научных исследований и образовательных программ, внося существенный вклад и демонстрируя техническую оснащенность в области акушерства и гинекологии. Отделение рассчитано более чем на 200 койко-мест, ежегодно принимает более 260 тыс. амбулаторных и экстренных пациентов и проводит порядка 10 тыс. хирургических вмешательств. В качестве основного центра по предоставлению консультативной и неотложной помощи для пациентов со сложными и критическими случаями в Тяньцзине, отделение акушерства и гинекологии преуспевает в таких специализированных областях, как перинатальная медицина, гинекологическая онкология, акушерская интенсивная терапия, репродуктивная медицина и гинекологическая эндокринология, добившись значительных успехов в прецизионной диагностике и персонализированном лечении, став лидером в развитии этой дисциплины в Северном Китае. В последние годы отделение продемонстрировало выдающиеся научные инновации, реализуя многочисленные проекты на национальном и региональном уровнях, публикуя высококачественные статьи и внося вклад в многочисленные международные и национальные руководства. Отделение акушерства и гинекологии продолжает улучшать академические и клинические показатели, внося существенный вклад в инициативу «Здоровый Тяньцзинь», и расширять рамки акции «Здоровый Китай».

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2500-3194 (Online)