ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Что уже известно об этой теме?

► Железодефицитная анемия (ЖДА) у беременных является распространенной патологией глобального масштаба и оказывает неблагоприятное влияние на течение гестации и перинатальные исходы для матери и плода.

► Считается, что внутриутробная патология плода (хроническая гипоксия, задержка роста, риск преждевременных родов) связана с плацентарной недостаточностью и обусловлена снижением оксигенации крови.

► Терапией первой линии ЖДА у беременных являются средства для перорального применения. Препараты для внутривенного введения в настоящее время используются у беременных в недостаточном объеме. Требуется больше исследований для оценки их влияния на течение беременности и снижения рисков перинатальных осложнений.

Что нового дает статья?

► Установлено, что внутривенное введение железа карбоксимальтозата беременным с ЖДА средней и тяжелой степени приводит к эффективной коррекции анемического синдрома, способствует профилактике осложнений со стороны плода, снижению потребности в гемотрансфузиях и меньшему числу послеродовых инфекционно-воспалительных заболеваний.

► Лучшие результаты в терапии анемии средней и тяжелой степени у беременных внутривенным препаратом железа достигаются при ее проведении во II триместре беременности.

► ЖДА у беременных сопровождается ухудшением реологических свойств крови, а именно, повышением ее вязкости в сосудах мелкого колибра, что может быть одной из причин, приводящих к плацентарной недостаточности.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Установлено, что при неэффективности пероральной терапии необходимо своевременно менять терапевтическую стратегию и переходить на использование препаратов железа для внутривенного введения. Оптимальным сроком является II триместр беременности, так как это сохраняет резерв времени для предупреждения плацентарной недостаточности.

► Полученные данные позволяют формировать у врачей новое понимание патогенеза плацентарной недостаточности, связанного с ухудшением реологических свойства крови у матери и падения кровотока в маточно-плацентарном звене.

Цель: оценка перинатальных исходов для матери и плода у женщин с железодефицитной анемией (ЖДА) в зависимости от способа и сроков терапии данной патологии.

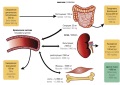

Материалы и методы. Проведено неинтервенционное когортное исследование по оценке эффективности лечения препаратом внутривенного железа у 65 беременных с диагнозом ЖДА средней и тяжелой степени: на сроке 20–40 нед беременности 32 пациентки получили лечение препаратом железа для внутривенного введения (основная группа), у 33 женщин терапию проводили пероральными препаратами (группа сравнения). Выполнен сравнительный анализ течения и исходов беременности в зависимости от проводимой терапии. На сроках 20–23 и 35–40 нед выполнена оценка клинических данных, рутинных показателей гемограммы (уровня гемоглобина, гематокрита, концентрации эритроцитов, показателей эритроцитарных индексов, общей железосвязывающей способности), баланса железа по уровню сывороточного ферритина, показателей вязкости крови в диапазонах высоких и низких скоростей сдвига.

Результаты. Группы оказались сравнимы по основным показателям – возраст, паритет, срок постановки диагноза анемии, средний уровень гемоглобина на момент начала наблюдения. У беременных основной группы после курса внутривенного введения железа карбоксимальтозата средний уровень гемоглобина вырос с 82,3 ± 6,1 г/л до 98,8 ± 6,8 г/л, уровень ферритина повысился с 9,45 ± 0,28 мкг/л до 28,35 ± 0,21 мкг/л, общая железосвязывающая способность снизилась с 87,5 ± 1,72 мкмоль/л до 69,8 ± 1,03 мкмоль/л. В группе сравнения динамика показателей была существенно ниже, а именно: средний уровень гемоглобина снизился с 87,5 ± 6,4 г/л до 84,5 ± 8,1 г/л, уровень ферритина снизился с 11,26 ± 0,12 мкг/л до 9,47 ± 0,56 мкг/л, общая железосвязывающая способность повысилась с 88,4 ± 0,18 мкмоль/л до 91,2 ± 1,2 мкмоль/л. Имелись различия в перинатальных осложнениях: в группе сравнения чаще, чем в основной группе, отмечали несвоевременное отхождение околоплодных вод (54,5 % vs. 28,1 %; p = 0,03), травмы мягких тканей родовых путей (28,1 % vs. 9,1 %; p < 0,05), акушерские кровотечения (21,2 % vs. 3,1 %; p = 0,03), инфекционные осложнения после родов (24,2 % vs. 6,25 %; p < 0,05). Также в группе сравнения имелся больший процент патологии новорожденных по сравнению с основной группой: задержка роста плода (39,4 % vs. 15,6 %; p = 0,03), асфиксия при рождении (45,5 % vs. 18,8 %; p = 0,02), геморрагические нарушения (24,2 % vs. 6,3 %; p < 0,05). Установлено, что ЖДА сопровождалась ухудшением реологических свойств крови, что проявлялось повышенной вязкостью при низких скоростях сдвига (в основной группе при скорости 3 с–1 вязкость цельной крови составила 6,63 ± 0,17 сПз, в группе сравнения – 6,6 ± 0,13 сПз) в сравнении со здоровыми беременными (5,54 ± 0,28 сПз) (p < 0,05). После терапии внутривенным препаратом железа в основной группе вязкость крови при скорости сдвига 3 с–1 снижалась до 5,68 ± 0,23 сПз и не отличалась от контрольных показателей здоровых женщин (p > 0,05). В то же время вязкость крови у пациенток, получавших терапию пероральными препаратами, не имела положительной динамики и сохранялась на уровне 6,27 ± 0,12 сПз.

Заключение. Применение внутривенного введения железа карбоксимальтозата беременным во II триместре является эффективным способом лечения анемии, способствует уменьшению числа перинатальных осложнений и благотворно влияет на реологические свойства крови.

Что уже известно об этой теме?

► Расширение современных представлений о мультифакториальности генеза и гетерогенности клинических проявлений преэклампсии (ПЭ) повлекло за собой выделение новых фенотипических вариантов данной патологии.

► Выделение ранней и поздней форм ПЭ при беременности имеет принципиальное значение для оценки прогноза и выбора тактики ведения пациенток.

► Плацентарный транскриптом играет важную роль в регуляции взаимодействий между «статичным» геномом и «динамичным» протеомом, что делает его перспективным инструментом для изучения молекулярных механизмов, лежащих в основе ПЭ.

Что нового дает статья?

► Доказана ассоциация ПЭ с неполноценной инвазией трофобласта, системным воспалительным ответом, эндотелиальной дисфункцией, дисбалансом ангиогенных и антиангиогенных факторов и метаболическими нарушениями.

► Продемонстрирована вовлеченность hsa-miR-656-3p, hsa-miR-151a-5p, hsa-miR-323a-5p, hsa-miR-4521, hsa-miR-519c-3p, hsa-let-7i-5p, hsa-miR-433-3p, hsa-miR-30d-5p, hsa-miR-548l, hsa-let-7g-5p, hsa-miR-214-5p, hsa-miR-27a-5p, hsa-miR-133b, hsa-miR-339-5p, hsa-miR-424-5p, hsa-miR-524-5p, hsa-miR-211-5p, hsa-miR-1283 в развитие ПЭ.

► Доказанная разнонаправленность экспрессии ряда плаценто-специфичных микроРНК в подгруппах беременных с ранней и поздней ПЭ свидетельствует о существовании различных патофизиологических векторов в процессе формирования рассматриваемой акушерской патологии.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Изменение экспрессии hsa-miR-656-3p, hsa-miR-151a-5p, hsa-miR-323a-5p, hsa-miR-4521, hsa-miR-519c-3p, hsa-let-7i-5p, hsa-miR-433-3p, hsa-miR-30d-5p, hsa-miR-548l, hsa-let-7g-5p, hsa-miR-214-5p, hsa-miR-27a-5p, hsa-miR-133b, hsa-miR-339-5p, hsa-miR-424-5p, hsa-miR-524-5p, hsa-miR-211-5p, hsa-miR-1283 позволяет рассматривать указанные микроРНК в качестве потенциальных биомаркеров развития ранней и/или поздней ПЭ.

► Выявленная ассоциация между изменениями транскриптома и развитием акушерской патологии позволяет изменить терапевтические подходы и стратегии в отношении пациенток с ранней и поздней ПЭ.

Цель: исследование молекулярных механизмов развития различных клинических фенотипов преэклампсии (ПЭ) на основании изучения специфичных для данного осложнения беременности паттернов транскриптома плацентарной ткани.

Материалы и методы. В проспективное наблюдательное сравнительное исследование в параллельных группах включены 43 беременных, которые были разделены на 2 группы: основная – 23 беременных с диагностированной ПЭ и контрольная – 20 соматически здоровых женщин с неосложненным течением беременности, родового и послеродового периода. С целью изучения фенотипических особенностей ПЭ было проведено последующее разделение основной группы беременных с ПЭ на подгруппы по сроку дебюта патологии: ранняя (n = 10) и поздняя (n = 13) ПЭ. Методом полногеномного секвенирования нового поколения (англ. next-generation sequencing, NGS) проведен сравнительный анализ динамики уровня 18 микроРНК в ткани плаценты.

Результаты. Беременные с ранней ПЭ по отношению к контрольной группе характеризовалась достоверно низким уровнем экспрессии hsa-miR-656-3p (р < 0,001), hsa-miR-323a-5p (р = 0,017), hsa-miR-519c-3p (р = 0,019), hsa-let-7i-5p (р = 0,019), hsa-miR-433-3p (р = 0,019), hsa-let-7g-5p (р = 0,030), hsa-miR-214-5p (р = 0,030), hsa-miR-27a-5p (р = 0,031), hsa-miR-339-5p (р = 0,041), hsa-miR-524-5p (р = 0,045), hsa-miR-1283 (р = 0,049) и более высоким уровнем экспрессии hsa-miR-151a-5p (р = 0,007), hsa-miR-4521 (р = 0,018), hsa-miR-30d-5p (р = 0,026), hsa-miR-548l (р = 0,027), hsa-miR-133b (р = 0,034), hsa-miR-424-5p (р = 0,042), hsa-miR-211-5p (р = 0,049). У пациенток с поздней ПЭ установлено статистически значимое снижение экспрессии молекул hsa-miR-656-3p (р = 0,050) и hsa-miR-574-3p (р = 0,017), а также достоверное повышение hsa-miR-211-5р (р = 0,001) в сравнении с контрольной группой. В подгруппе женщин с ранним дебютом ПЭ зафиксировано значимое снижение уровня экспрессии hsa-miR-323-5p (р = 0,007) и гиперэкспрессия hsa-miR-30d-5p (р = 0,002), hsa-miR-5481 (р = 0,027) по сравнению с подгруппой женщин с поздней ПЭ.

Заключение. Отмеченная разнонаправленность экспрессии некоторых микроРНК в подгруппах пациенток с ПЭ подтверждает правомерность разделения данной патологии согласно двум различным фенотипическим проявлениям (ранней и поздней форм) и свидетельствует о существовании различных патофизиологических векторов в процессе

формирования ПЭ.

Что уже известно об этой теме?

► Ряд инфекционных заболеваний служит триггером для формирования аутоиммунной патологии, а аутоантитела, в свою очередь, вызывают развитие тромбозов, увеличивая тяжесть заболевания.

► Учитывая значительное сходство иммунных механизмов развития тромбоза между антифосфолипидным синдромом (АФС) и COVID-19, ряд авторов связывают склонность к тромбообразованию при новой коронавирусной инфекции с наличием антифосфолипидных антител (аФЛ).

► В условиях импортозамещения остро стоял вопрос создания отечественных тестов для диагностики маркеров АФС.

Что нового дает статья?

► Выявлена высокая встречаемость аФЛ у пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в острой фазе и ранее не имевших в анамнезе АФС.

► Впервые оценены изменения в спектре выявляемых аФЛ и длительность циркуляции на протяжении 9 мес от момента постановки диагноза.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Патогенная природа аФЛ, связанных с COVID-19, требует пристального изучения как фактора отсроченного тромбообразования в постковидный период.

► Некритериальные аФЛ, такие как антитела к фосфатидилсерин-протромбиновому комплексу, могут быть более распространены, чем критериальные, поэтому следует рассмотреть вопрос включения их в скрининг лабораторных маркеров АФС у ковидных больных.

► Компания ООО «НПО «Диагностические системы» является первым отечественным производителем ИФА-тестов для обнаружения маркеров АФС. Разработанные диагностикумы успешно прошли клинические испытания, имеют подтвержденные высокие аналитические характеристики, что может свидетельствовать о высокой степени достоверности полученных с их использованием результатов анализов в таком сложном направлении лабораторной диагностики, как аутоиммунная патология.

Цель: разработать иммуноферментные тесты для определения маркеров антифосфолипидного синдрома (АФС) и определить частоту обнаружения трех типов антифосфолипидных антител (аФЛ) у пациентов с COVID-19 на разных стадиях заболевания.

Материалы и методы. Проведено сравнительное продольное контролируемое исследование, обследованы 120 человек с диагнозом COVID-19, подтвержденным с помощью полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией. В качестве контрольной группы использовали образцы сыворотки крови доноров, собранные до ноября 2019 г. Лабораторное исследование включало определение IgA, IgM и IgG к кардиолипину, β2-гликопротеину 1 (англ. β2-glycoprotein 1, β2-GP1), фосфатидилсерин-протромбиновому комплексу (англ. phosphatidylserine-prothrombin complex, PS-PT) с использованием тест-систем отечественного производства на основе непрямого двухстадийного иммуноферментного анализа.

Результаты. Валидация разработанных экспериментальных тестов проведена в сравнении с коммерческими аналогами зарубежного производства и относительно международных стандартов. Изучены альтернативные антигенные мишени для эффективной диагностики антител к β2-GP1. Анализ частоты обнаружения аФЛ у пациентов на разных стадиях COVID-19 показал, что аутоантитела среди пациентов в острой фазе встречались в 1,3 раза чаще, чем в стадии реконвалесценции (81,7 и 65,0 % соответственно). Первое ранговое место по частоте обнаружения занимали IgG к β2-GP1, кардиолипину и PS-PT, второе – IgM к кардиолипину. Профиль выявляемых аФЛ изменялся в зависимости от стадии заболевания и времени, прошедшего от момента постановки диагноза.

Заключение. Созданы рекомбинантные конструкции и оптимизированы условия проведения анализа для определения различных типов аФЛ. Показано, что наравне с другими вирусными инфекциями COVID-19 является триггером выработки аутоантител. У 54,2 % лиц, инфицированных SARS-CoV-2, обнаруживался как минимум один тип аутоантител. Большинство из этих вирус-ассоциированных аФЛ предположительно являются транзиторно позитивными.

Что уже известно об этой теме?

► Многоплодная беременность, наступившая с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), характеризуется бóльшим процентом осложненного течения по сравнению с одноплодной беременностью и спонтанной многоплодной.

► Важным звеном в патогенезе осложненного течения беременности является нарушение гестационной адаптации (ГА) системы гемостаза в результате некупированных исходных отклонений и наличия условий, определяющих измененную активность ее функционирования.

► Стимуляция овуляции при применении ВРТ может существенно влиять на ГА после экстракорпорального оплодотворения.

Что нового дает статья?

► ГА системы гемостаза при многоплодной беременности претерпевает значительные изменения, что отражает динамика значений фибриногена, активированного частичного тромбопластинового времени, протромбинового времени, тромбинового времени, естественных антикоагулянтов и агрегационной активности тромбоцитов.

► Повышение коагуляционного потенциала уже с I триместра более выражено при индуцированной беременности.

► ГA при многоплодной индуцированной беременности имеет высокий риск срыва компенсаторных механизмов и требует контроля для своевременного обнаружения признаков декомпенсации и их коррекции.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Обнаружение ранней несвоевременной гестационной гиперадаптации в группах риска позволит применять методы профилактики патологической активации свертывания крови и осложненного течения гестационного процесса после ВРТ.

Цель: оценить адаптивные изменения в системе гемостаза при многоплодной бихориальной беременности после экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Материалы и методы. Проведено проспективное обсервационное рандомизированное контролируемое исследование. Обследованы 58 беременных с многоплодной бихориальной биамниотической двойней, наступившей в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), и 46 – самопроизвольно (группа сравнения). Исследовали параметры гемостаза: активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), протромбиновое время (ПВ), тромбиновое время (ТВ), содержание фибриногена, антитромбина, протеина С, протеина S, D-димера, функции протеина С (тест РrоС Global), агрегацию тромбоцитов с аденозин-5-дифосфатом (АДФ), ристоцетином и коллагеном.

Результаты. Выявлен высокий коагуляционный потенциал, более выраженный при применении ВРТ (р < 0,05). Уровень фибриногена постепенно повышался с увеличением срока гестации, значения АЧТВ, ПВ и ТВ снижались. В группе с естественным зачатием уровень фибриногена увеличился во II триместре на 22 %, составив 4,5 г/л (95 % ДИ = 4,2–4,8), и на 6 % в III триместре, составив 4,8 г/л (95 % ДИ = 4,3–5,4), а в группе с ЭКО – на 26 %, составив 5,3 г/л (95 % ДИ = 4,7–5,6), и на 21 %, составив 6,5 г/л (95 % ДИ = 5,2–6,8), соответственно по триместрам. Антитромбин был ниже у пациенток с ЭКО – 76,8 % (95 % ДИ = 72,6–81,0) во II триместре и 70,6 % (95 % ДИ = 64,8–76,4) в III триместре (р < 0,001). Уровень протеина С в группах существенно не различался, был низким в пределах референсных значений. Агрегатограмма отражала выcокий гемостатический потенциал тромбоцитов у пациенток с ЭКО уже в I триместре: АДФ-индуцированная агрегация – 68,3 % (95 % ДИ = 62,9 –73,7), ристоцетин-индуцированная агрегация – 53,1 % (95 % ДИ = 48,7–58,5), коллаген-индуцированная агрегация – 58,4 % (95 % ДИ 5= 2,1–64,7) (р < 0,05). В III триместре отмечено стойкое увеличение как агрегационной, так и функциональной активности (АДФ-индуцированная агрегация – 64,5% [95 % ДИ = 59,3–69,7], ристоцетин-индуцированная агрегация – 68,4 % [95 % ДИ = 63,2–73,6], коллаген-индуцированная агрегация – 50,7 % [95 % ДИ = 44,3–57,1]; р < 0,05) и D-димера, также более выраженное в группе с ЭКО (1,60 ± 0,46 нг/мл; р < 0,05).

Заключение. Гестационная адаптация при многоплодной индуцированной беременности имеет высокий риск срыва компенсаторных механизмов и требует контроля для своевременного обнаружения признаков декомпенсации и их коррекции с целью пролонгировать беременность до оптимальных сроков родоразрешения.

Что уже известно об этой теме?

► Преэклампсия (ПЭ) – это ведущая причина критических ситуаций и материнской смертности в мире.

► Прогнозирование любого заболевания беременности позволяет минимизировать осложнения.

► Существуют алгоритмы расчета риска ПЭ, однако они сопряжены с большим количеством ложноотрицательных результатов.

Что нового дает статья?

► Разработан алгоритм расчета риска для пациенток пограничной зоны риска.

► В представленном способе прогнозирования учитываются анамнестические данные, показатели скрининга I триместра, а также биохимического анализа крови.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Разработанный алгоритм прогнозирования гипертензивных расстройств при беременности может использоваться в практике акушера-гинеколога для стратификации пациенток, имеющих пограничные с высоким риски. Это позволит оптимизировать тактику ведения беременности, а также назначения профилактической или таргетной терапии.

Введение. Гипертензивные расстройства при беременности (ГРБ), в том числе и преэклампсия (ПЭ), являются одной из первостепенных причин, приводящих к критическим ситуациям и материнской смертности в акушерстве. Прогнозирование данного состояния является основополагающим моментом, который лежит в основе профилактики осложнений, а также снижения количества наиболее частых акушерских осложнений, возникающих при реализации ГРБ. Существующие алгоритмы, прогнозирующие риск ПЭ, распределяют риски таким образом, что немалое количество пациенток попадают в категорию ложноотрицательных результатов, и, как следствие, не получают своевременную профилактику и соответствующее динамическое наблюдение. Это, как правило, категория пациенток, имеющих пограничные с высоким риски, которых можно обозначить, как группу среднего риска находящихся в «серой» зоне.

Цель: разработка прогностической модели для стратификации пациенток, имеющих пограничные с высоким риски развития ПЭ по результатам комбинированного скрининга I триместра.

Материалы и методы. В проспективное сравнительное исследование включены 1089 пациенток, прошедших комбинированный скрининг I триместра в сроке беременности 11–14 недель. В группу 1 вошли пациентки с высоким риском ПЭ (1:100 и выше), в группу 2 – со средним (1:101–1:250) и в группу 3 – с низким (ниже 1:250). Всем беременным проведено обследование, включавшее оценку анамнестических, общеклинических и лабораторных данных, измерение уровня среднего артериального давления (АД), пульсационного индекса маточных артерий, определение содержания в сыворотке крови бета-субъединицы хорионического гонадотропина человека (β-ХГЧ), плацентарного фактора роста (англ. placental growth factor, PlGF), ассоциированного с беременностью протеина-А плазмы (англ. pregnancy-associated plasma protein-A, РАРР-А).

Результаты. Оценка влияния различных факторов на риск развития ГРБ осуществлялась методом бинарной логистической регрессии; были выявлены наиболее значимые из них и построена статистическая модель прогнозирования – прогностический индекс гипертензивных расстройств при беременности. Он включает в себя: акушерский анамнез; индекс массы тела; значения PlGF, среднего АД и аланинаминотрансферазы. Показатели чувствительности и специфичности составили 91,2 и 53,6 % соответственно, эффективность способа – 81,8 %.

Заключение. Предложенный способ прогнозирования ГРБ является тестом второй линии и может быть использован в клинической практике для стратификации пациенток, имеющих пограничные с высоким риски развития ПЭ.

Что уже известно об этой теме?

► Свинец является широко распространенным загрязнителем окружающей среды и вторым по токсичности металлом после мышьяка, составляя 0,002 % земной коры.

► Существует большой объем литературы, посвященной воздействию свинца во время беременности, которое отличается разнообразием проявлений у новорожденных.

► У женщин детородного возраста, хронически подвергающихся воздействию свинца, имеются высокие показатели бесплодия, гибели плода и новорожденного, а у их младенцев наблюдается задержка роста и разнообразные неврологические симптомы

Что нового дает статья?

► У детей, рожденных от матерей с уровнем свинца в крови > 0,24 мкмоль/л, по сравнению с детьми, рожденными от матерей с уровнем свинца в крови < 0,24 мкмоль/л, определено статистически значимое снижение средней концентрации гемоглобина в эритроците (MCHC), что может свидетельствовать о снижении синтеза гемоглобина у плода, вызванном свинцовой интоксикацией.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Беременных, подвергшихся воздействию свинца на производстве или из окружающей среды, следует обследовать на уровень свинца в крови, который во время беременности должен быть меньше 0,24 мкмоль/л.

Введение. Более 13 млн смертей в год во всем мире вызваны загрязнителями окружающей среды. Урбанизация, рост населения, индустриализация и глобализация влияют на нашу жизнь как положительно, так и отрицательно. Женщины могут подвергаться воздействию свинца из индустриальных источников и окружающей среды. Попадая в организм, свинец накапливается в различных органах и тканях, например, в головном мозге, почках, печени и, главным образом,

в костях. Свинец может попасть в кровь во время беременности, подвергая таким образом опасности растущий плод.

Цель: изучить воздействие свинца на гематологические показатели новорожденных в перинатальном периоде.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное когортное исследование. Обследованы 306 беременных и их новорожденных. Определяли уровень свинца в венозной крови беременных методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии. Кровь на анализ брали в III триместре беременности. Также оценивали концентрацию гемоглобина (англ. mean corpuscular hemoglobin concentration, MCHC) в эритроцитах у новорожденных.

Результаты. Обнаружено статистически значимое снижение MCHC у детей, рожденных от матерей с уровнем свинца в крови > 0,24 мкмоль/л, по сравнению с детьми, рожденными от матерей с уровнем свинца в крови < 0,24 мкмоль/л. Такая разница может свидетельствовать о снижении синтеза гемоглобина у плода, вызванном свинцовой интоксикацией.

Заключение. Исследование подтверждает мнение о том, что у беременных, подвергшихся воздействию свинца на производстве или из окружающей среды, следует контролировать содержание свинца в крови, при этом во время беременности он не должен превышать 0,24 мкмоль/л.

НАУЧНЫЕ ОБЗОРЫ

Что уже известно об этой теме?

► Магний играет важную роль в метаболизме глюкозы и выработке инсулина, сокращении поперечно-полосатых и гладких мышц, регуляции артериального давления, поддержании здоровья костей, обладает токолитическим эффектом.

► Органические соли магния обладают лучшей биодоступностью по сравнению с неорганическими.

► Пиридоксин способствует лучшему усвоению магния и выступает в качестве синергиста, играя важную роль в метаболизме аминокислот и синтезе нейромедиаторов.

Что нового дает статья?

► Высокая распространенность дефицита магния продемонстрирована в широкомасштабных исследованиях последних лет на различных популяциях: беременные, женщины с гормонально-зависимыми заболеваниями и состояни-

ями, пациентки со злокачественными новообразованиями репродуктивной системы.

► Для восполнения дефицита магния следует применять оригинальный препарат, содержащий органические соли магния в сочетании с пиридоксином в различной форме, позволяющий обеспечить точность дозировки, эффективность и безопасность которого доказаны в клинических исследованиях.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Сочетание пиридоксина с магнием может принести дополнительные преимущества по сравнению с использованием любого из этих нутриентов по отдельности.

► Восполнение дефицита магния должно являться неотъемлемым компонентом акушерской и гинекологической помощи, способствующим благополучию матери и плода во время беременности, улучшению исходов при гинекологических и онкогинекологических заболеваниях.

Магний является важным кофактором для метаболических реакций с участием свыше 300 ферментов, играющих важную роль в регуляции таких процессов, как сокращение миокарда и контроль артериального давления, регулирование уровня глюкозы, участие в реализации нервно-мышечной проводимости. Распространенность дефицита магния в различных когортах женщин фертильного возраста составляет до 73,8 %. В клинических исследованиях продемонстрировано, что дефицит магния ассоциирован с такими заболеваниями и состояниями, как дисменорея, предменструальный синдром (ПМС), синдром поликистозных яичников (СПКЯ), климактерический синдром, остеопороз, использование комбинированных оральных контрацептивов (КОК) и менопаузальной гормональной терапии (МГТ). Дотация магния в составе комплексной терапии способна позитивно повлиять на их течение и исход. С целью восполнения магниевого дефицита применяются органические соли магния, среди которых рядом преимуществ обладает цитрат магния в сочетании с пиридоксином (витамином B6). Практикующим специалистам следует руководствоваться критериями выбора магнийсодержащего препарата, определенными Пленумом Российского общества акушеров-гинекологов (РОАГ).

Что уже известно об этой теме?

► Хотя общепринятые схемы лечения вульвовагинального кандидоза (ВВК) эффективны в облегчении симптомов заболевания, результаты долгосрочной терапии характеризуются высокой частотой рецидивов.

► Наиболее встречаемым возбудителем ВВК является полиморфный оппортунистический грибок Candida albicans семейства Cryptococcaceae (76–89 %).

► Негативная динамика заболеваемости ВВК в последние годы, по данным исследований, связана с ростом инфицирования пациентов штаммами Candida non-albicans, резистентными к большинству противогрибковых препаратов.

Что нового дает статья?

► Доклинические исследования препарата ибрексафунгерп (IBX) продемонстрировали высокую противогрибковую активность против чрезвычайно широкого спектра изолятов Candida. В том числе in vitro восприимчивость к данному препарату проявилась у ряда эхинокандин-резистентных изолятов, включая C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. auris, C. krusei, C. glabrata, C. guilliermondii, C. lusitaniae, C. inconspicua; однако фунгицидная активность против устойчивых к эхинокандинам мутантов генов FKS (C. albicans, C. krusei, C. tropicalis, C. glabrata, C. auris) была переменной.

► Обобщая результаты II и III фазы клинических исследований, можно утверждать об эффективности IBX против устойчивой грибковой флоры. Общая эффективность в достижении клинической ремиссии относительно стандартного лечения составляет 69,75 % против 61 %.

► Доля пациентов с наблюдаемым клиническим выздоровлением на IBX составила 66,55 %, что значительно превышает результат плацебо – 47,46 %.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Высокая противогрибковая эффективность и однодневная дозировка препарата IBX в перспективе исключат необходимость в излишне длительной госпитализации и сложных графиках дозирования, тем самым увеличивая приверженность к терапии и вероятность успеха лечения.

► Такие достоинства, как чрезвычайно низкая токсичность, повышенная активность при низких значениях рН, определяющая высокую активность при воспалении, длительное поддержание высокой концентрации препарата в тканях организма при инвазивных заболеваниях, низкий риск нежелательного лекарственного взаимодействия, позволяющее применять комбинации препаратов и лечить пациентов с множественными сопутствующими заболеваниями, предвещают препарату IBX значительный успех в клинической практике.

Введение. Вульвовагинальный кандидоз – чрезвычайно распространенная патология женских половых органов, приводящая к длительному рецидивирующему течению и множеству осложнений. Хотя в наши дни широко известно о развитии резистентности бактериальных возбудителей к антибиотикам, не стоит забывать о подобном явлении и у других групп возбудителей инфекций. Так, грибковая инфекция также требует разработки новых терапевтических методик и медикаментозных противогрибковых препаратов, таких как ибрексафунгерп.

Цель: провести анализ литературы, раскрывающей механизм действия, эффективность, противогрибковый спектр и результаты клинических испытаний нового орального противогрибкового препарата ибрексафунгерп.

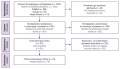

Материалы и методы. Проведен поиск публикаций в электронных базах данных PubMed, еLibrary и ClinicalTrials.gov, опубликованных за последние 25 лет. Поиск исследований проводился с использованием следующих ключевых слов на русском и английском языках: «кандидоз», «вульвовагинальный кандидоз», «противогрибковые препараты», «ибрексафунгерп», «клинические испытания», «механизм действия», «candidiasis», «vulvovaginal candidiasis», «antifungal drugs», «ibrexafungerp», «clinical trials», «mechanism of action». Оценка статей проводилась в соответствии с рекомендациями PRISMA. Авторы независимо друг от друга анализировали названия и аннотации идентифицированных публикаций, после чего извлекали полный текст релевантных исследований. После процедуры отбора в обзор было включено 46 статей.

Результаты. В обзоре представлена информация о создании препарата ибрексафунгерп, его механизм действия, активность относительно широкого спектра возбудителей, а также результаты 13 продолжающихся и завершенных клинических исследований данного препарата у пациентов с грибковой инфекцией.

Заключение. Проведенный анализ клинических исследований препарата ибрексафунгерп показал, что его хорошая пероральная биодоступность, высокая противогрибковая эффективность и однодневная дозировка в перспективе исключат необходимость в излишне длительной госпитализации и сложных графиках дозирования, тем самым увеличивая приверженность к терапии и вероятность успеха лечения.

Что уже известно об этой теме?

► Преждевременные роды (ПР) являются одной из ведущих причин заболеваемости и смертности новорожденных во всем мире.

► Фактором риска ПР является истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН) – укорочение длины шейки матки или дилатация цервикального канала, часто протекающая бессимптомно.

Что нового дает статья?

► Профилактическое лечение прогестероном может снизить частоту ПР в группах высокого риска более чем на 30 %.

► Установка акушерского пессария или наложение шва на шейку матки снижает риск ПР за счет предотвращения инфекции и преждевременного разрыва плодных оболочек, которые могут привести к микробной инвазии во внутриматочную полость.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Раннее выявление, профилактика и лечение ИЦН снижает риск ПР.

Преждевременные роды (ПР) представляют собой глобальную проблему здравоохранения, являясь основной причиной перинатальной заболеваемости и смертности во многих странах. Несмотря на многочисленные исследования, посвященные этиологии этого состояния, частота ПР увеличивается и ежегодно во всем мире примерно 15 млн младенцев рождаются недоношенными (до 37-й недели беременности). Одним из основых факторов риска ПР является истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН), которая приводит к микробной инвазии в амниотическую полость, пролобированию плодного пузыря, преждевременному излитию околоплодных вод и ПР. В настоящее время существует несколько методов профилактики и лечения ИЦН: консервативный (применение прогестерона, акушерского пессария) и хирургический (трансвагинальный серкляж и трансабдоминальный серкляж).

Что уже известно об этой теме?

► Бариатрическая хирургия (БХ) способна обеспечить существенное и длительное снижение массы тела, а также улучшение течения сопутствующих метаболических заболеваний, что приводит к повышению качества жизни и снижению смертности от сердечно-сосудистых осложнений и рака.

► БХ может обратить вспять бесплодие, связанное с ожирением, а также увеличить частоту самопроизвольного зачатия.

► Бариатрические операции связаны с высокой частотой задержки роста плода и малым для гестационного возраста плодом.

Что нового дает статья?

► Наиболее предпочтительным методом контрацепции для пациенток, имеющих бариатрическую операцию в анамнезе, являются обратимые контрацептивы длительного действия, например, внутриматочная спираль.

► С целью своевременного выявления, профилактики и устранения потенциального дефицита питательных веществ у женщин, имеющих бариатрическую операцию в анамнезе, необходимо проводить комплексную оценку и мониторинг питания до, во время и после беременности.

► Женщины с бариатрической операцией в анамнезе потенциально подвержены серьезным хирургическим осложнениям в послеродовом периоде, таким как внутренняя грыжа, инвагинация кишечника, кишечная непроходимость, заворот кишечника и перфорация, что приводило к материнской смертности,

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Тщательное наблюдение во время беременности с акцентом на мониторинг роста плода и прибавки массы тела может быть полезным для раннего терапевтического вмешательства и, соответственно, улучшения исходов беременности.

► В качестве скрининга гестационного сахарного диабета у женщин с бариатрической операцией в анамнезе рекомендуется проводить капиллярное исследование крови.

► Раннее выявление психологических проблем, а также консультация психиатра абсолютно необходимы.

Введение. Ожирение является глобальной проблемой и имеет масштабы эпидемии. Бариатрическая хирургия (БХ) является наиболее эффективным методом терапии морбидного ожирения, характеризующимся долгосрочностью и положительным влиянием в отношении сопутствующих заболеваний. Однако влияние БХ на репродуктивное здоровье женщин на сегодняшний день недостаточно изучено, что делает актуальным дальнейшие исследования в данной области.

Цель: обобщить научные данные по влиянию БХ на репродуктивное здоровье женщин.

Материалы и методы. Проведен поиск публикаций в электронных базах данных PubMed, eLibrary и Google Scholar. Стратегия поиска включала наличие следующих ключевых слов и их сочетаний на русском и английском языках: «бариатрическая хирургия», «репродуктивное здоровье», «половые гормоны», «беременность», «менструальный цикл», «фетальный», «неонатальный», «bariatric surgery»,«reproductive health», «sex hormones», «pregnancy», «menstrual cycle», «fetal», «neonatal». Оценка статей проводилась в соответствии с рекомендациями PRISMA. В результате поиска было извлечено 868 публикаций из PubMed, 83 публикации из eLibrary и 74 публикации из Google Scholar. После процедуры отбора в обзор было включено 79 статей.

Результаты. На сегодняшний день недостаточно данных о долгосрочном влиянии БХ на улучшение связанных с ожирением эндокринных расстройств. Пациенткам, имеющим БХ в анамнезе, лучше рекомендовать обратимые контрацептивы длительного действия, например, внутриматочную спираль. У женщин с выполненным бариатрическим хирургическим вмешательством в анамнезе следует проводить непрерывную комплексную оценку питания и мониторинг содержания макронутриентов и микроэлементов в крови до, во время и после беременности. Распознавание возможных осложнений, связанных с бариатрической операцией в анамнезе, и своевременное обращение за специализированной помощью или своевременный перевод пациентки в специализированное медицинское учреждение могут улучшить исходы беременности для матери и новорожденного.

Заключение. Принимая решение о проведении бариатрической операции, необходимо полностью осознавать ее влияние на репродуктивное здоровье женщин, оценивать репродуктивные намерения пациенток и выполнять обязательства по санитарному просвещению. Все пациентки детородного возраста, которые являются кандидатами на БХ, должны участвовать в совместном диалоге по принятию решений о рисках и преимуществах хирургического вмешательства для репродуктивного здоровья, для поддержания которого должна проводиться большая мультидисциплинарная работа, включая акушеров-гинекологов, эндокринологов, психологов и представителей других специальностей. На сегодняшний день данные, касающиеся последствий БХ для беременных, разнородны, что требует проведения дополнительных исследований в этой области.

Что уже известно об этой теме?

► Однозначного ответа на вопрос механизма формирования двоен в настоящий момент не существует.

► Теория G.W. Corner, которая считалась основной в течение более чем 50 лет, в настоящее время подвергается критике.

Что нового дает статья?

► Приведена историческая справка о развитии представлений в формировании двоен.

► Обозначены основные теории, существующие на текущий момент, с их обоснованием.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Понимание механизма формирования двоен позволит снизить количество ятрогенного многоплодия в циклах экстракорпорального оплодотворения.

В результате каких процессов в организме беременной женщины происходит образование двоен? От чего зависит зиготность, хориальность и амниальность? Кажется, что ответ предельно ясен. Еще в 1955 г. были опубликованы работы американского эмбриолога Дж. В. Корнера, на основе которых была сформирована традиционная модель формирования двоен, которая по сей день пользуется популярностью. Но так ли всё очевидно? Для того чтобы ответить на этот вопрос,

необходимо обратиться к истокам и понять, как же эволюционировало представление об оплодотворении в целом и об образовании многоплодной беременности, начиная с XVII века до настоящего времени.

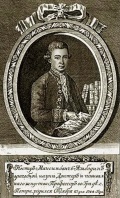

ИЗ ИСТОРИИ

В статье рассматриваются исторические аспекты жизни и научной деятельности Нестора Максимовича Максимовича-Амбодика. Описывается его вклад в становление и развитие акушерства и гинекологии в Российской империи.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2500-3194 (Online)