"Акушерство, Гинекология и Репродукция" (АГР), является научно-практическим рецензируемым журналом для акушеров-гинекологов и специалистов в области женского здоровья. В числе приоритетов и целей издания - развитие научно-информационной поддержки и укрепление связей в «профессиональном сообществе», помощь в формировании новых и перспективных исследований в области акушерства и гинекологии. Также журнал «Акушерство, Гинекология и Репродукция» способствует непрерывному медицинскому образованию (НМО) (continue medical education, CME) практикующих специалистов в области женского здоровья - акушеров, гинекологов, специалистов, занимающихся проблемами экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и вспомогательными репродуктивными технологиями (ВРТ).

"Акушерство, Гинекология и Репродукция" основан в 2007 г.

Импакт-фактор Российского Индекса Научного Цитирования (РИНЦ) (Russian Science Citation Index, RSCI) в 2015 г. – один из самых высоких из журналов в сфере акушерства, гинекологии, перинатологии, репродукции человека и проблем женского здоровья. Двухлетний импакт-фактор РИНЦ в 2013 году составил 0,509; в 2014 – 0,810; в 2015 – 0,976.

В журнале публикуются научные статьи с результатами клинических и экспериментальных исследований, обзоры литературы по актуальным проблемам в сфере акушерства, гинекологии и репродукции человека. Часть публикаций посвящены непрерывному медицинскому образованию (НМО) и историческим аспектам акушерства и гинекологии. Научные статьи - результаты собственных исследований и обзоры литературы - публикуются после обязательного предварительного рецензирования..

Языки журнала: русский и английский.

Периодичность издания: 6 номеров в год.

Распространяется на условиях Creative Commons Attribution 4.0 License: полнотекстовые материалы доступны в открытом доступе.

Распространение печатной версии: Россия, страны ЕвРаЗэс (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Молдова), Украина, Грузия.

В редакционную коллегию журнала «Акушерство, гинекология и репродукция» входят ведущие специалисты из России, Австрии, Великобритании, Израиля, США, Хорватии, Армении, Украины, Грузии и Узбекистана.

Редакционная коллегия АГР поддерживают политику, направленную на соблюдение всех принципов издательской этики. Этические правила и нормы соответствуют принятым ведущими международными научными издательствами.

Все поступившие материалы проходят обязательную процедуру двойного слепого рецензирования.

Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ №ФС77-39270.

ISSN 2313-7347 (Print)

ISSN 2500-3194 (Online)

Журнал «Акушерство, Гинекология и Репродукция» включен в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК», в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, присутствует в Российской универсальной научной электронной библиотеке (РУНЭБ) elibrary.ru и входит в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), реферируется Всероссийским институтом научной и технической информации Российской академии наук (ВИНИТИ РАН) и содержится в справочной системе по периодическим и продолжающимся изданиям “Ulrich’s Periodicals Directory”.

Текущий выпуск

РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

В этом номере акцент делается на том, как молекулярные и клинико-инструментальные показатели переводятся в персонализированные решения в акушерстве и гинекологии. В онкогинекологии обсуждаются интегральные биомаркеры тромботического риска (ось vWF/ADAMTS-13, антифосфолипидные антитела) и возможности органосохраняющих, включая робот-ассистированные, вмешательств; в репродуктивной медицине вопросы прегравидарной профилактики дефицитов (железо, фолаты), оценки состояния полости матки у пациенток старшего репродуктивного возраста и предикторы неблагоприятных перинатальных исходов при преждевременном разрыве плодных оболочек. Обзоры по Wnt/β-катениновому каскаду при эндометриозе, молекулярно-генетическим маркерам рака молочной железы и нанотехнологиям формируют основу для развития диагностических панелей и таргетных подходов. Клинический случай реконструкции влагалища и исторический очерк дополняют практико-ориентированную и образовательную повестку номера.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

► У онкологических пациенток повышение уровня фактора фон Виллебранда (vWF) и снижение активности металлопротеазы ADAMTS-13 отражают эндотелиальную дисфункцию и усиление тромботического потенциала, что ассоциируется с повышенным риском венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО).

► Дефицит активности ADAMTS-13 приводит к накоплению ультра-длинных мультимеров vWF, усиливающих тромбообразование и предрасполагающих к микроангиопатии.

► Химиотерапия у онкогинекологических пациенток усугубляет дисбаланс vWF/ADAMTS-13, усиливая гиперкоагуляционное состояние и эндотелиальное повреждение.

Что нового дает статья?

► Показана высокая прогностическая значимость соотношения vWF/ADAMTS-13 у онкогинекологических пациенток для ранней стратификации риска ВТЭО на фоне химиотерапии.

► Определен оптимальный порог ≥ 1,6 для соотношения vWF/ADAMTS-13 с наилучшим балансом чувствительности и специфичности при прогнозировании высокого риска ВТЭО.

► Доказана роль динамического мониторинга vWF/ADAMTS-13 для оценки эффективности антикоагулянтной профилактики и коррекции терапии.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Включение мониторинга соотношения vWF/ADAMTS-13 в алгоритмы стратификации риска ВТЭО у онкогинекологических пациенток позволит индивидуализировать назначение антикоагулянтной профилактики.

► Применение интегрального показателя vWF/ADAMTS-13 повысит точность прогнозирования ВТЭО по сравнению с традиционными клиническими шкалами риска.

► Использование соотношения vWF/ADAMTS-13 в динамике лечения позволит объективно оценивать эффективность проводимой антикоагулянтной профилактики и своевременно корректировать терапию.

Цель: оценить прогностическую значимость соотношения vWF/ADAMTS-13 (англ. von Willebrand factor/a disintegrin and metalloprotease with thrombospondin type 1 motif, member 13) как интегрального биомаркера для стратификации риска венозных тромбоэмболических осложнений и мониторинга эффективности профилактической антикоагулянтной терапии (АКТ) у онкогинекологических пациенток, получающих химиотерапию.

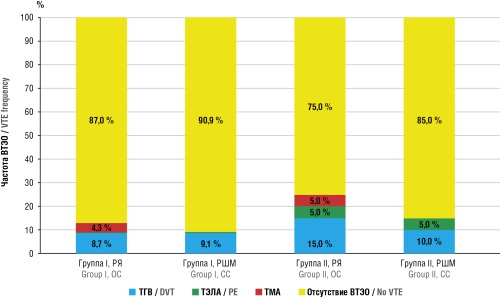

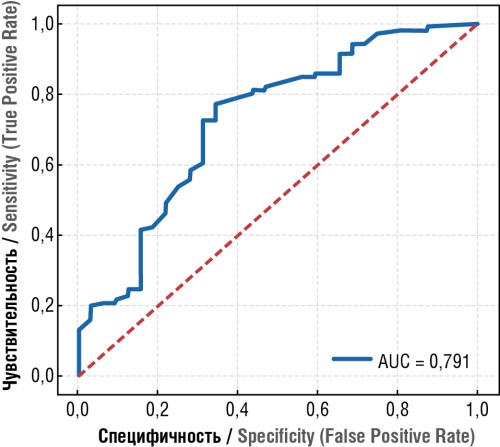

Материалы и методы. В проспективное когортное интервенционное сравнительное исследование включены 74 пациентки с раком яичников (РЯ) и аденокарциномой цервикального канала, проходящие химиотерапию, разделенные на группы в зависимости от наличия тромботических осложнений в анамнезе. Оценивались уровни vWF и металлопротеазы ADAMTS-13 и их соотношение, а также содержание D-димера. Лабораторные параметры анализировались до начала химиотерапии, после 1–2 курсов и на фоне профилактической АКТ. Использовались методы вариационной статистики, ROC-анализ и критерий Юдена для определения пороговых значений.

Результаты. У пациенток с тромботическим анамнезом до начала химиотерапии выявлены значительные нарушения показателей оси vWF/ADAMTS-13 по сравнению с контрольной группой: соотношение достигало 1,59–1,65 при уровне в контрольной группе 0,65 (p < 0,05). На фоне химиотерапии нарушения усугублялись (до 2,04 при РЯ), что сопровождалось ростом содержания D-димера. Назначение профилактической АКТ на основе низкомолекулярного гепарина приводило к нормализации значений оси vWF/ADAMTS-13 и снижению уровня D-димера, что отражало снижение протромботического потенциала. Частота тромботических осложнений на фоне антикоагулянтной профилактики была в 2 раза ниже, чем без профилактики (13 % против 25 %). ROC-анализ подтвердил высокую диагностическую значимость соотношения vWF/ADAMTS-13 (AUC = 0,87) с оптимальным пороговым значением ≥ 1,6 для выделения группы высокого риска.

Заключение. Соотношение vWF/ADAMTS-13 является чувствительным интегральным маркером гиперкоагуляционного состояния, позволяющим объективно стратифицировать риск тромботических осложнений и мониторировать эффективность антикоагулянтной профилактики у онкогинекологических пациенток, получающих химиотерапию. Его включение в клинические алгоритмы может повысить точность отбора пациенток для антикоагулянтной профилактики и способствует индивидуализации лечения.

Что уже известно об этой теме?

► Преждевременный разрыв плодных оболочек (ПРПО) составляет около 30 % всех преждевременных родов. Применение антибиотиков и кортикостероидов может продлить латентный период и улучшить исходы.

► ПРПО нередко сочетается с развитием манифестного хориоамнионита и синдрома системной воспалительной реакции у плода, ухудшая неонатальные исходы.

► ПРПО представляет собой серьезную проблему в акушерстве, особенно при раннем гестационном возрасте. Раннее выявление, тщательное наблюдение и своевременное вмешательство могут улучшить исходы для матери и ребенка.

Что нового дает статья?

► Неблагоприятные перинатальные исходы статистически значимо чаще сочетались с более высоким содержанием С-реактивного белка (СРБ) в крови и бóльшим количеством лейкоцитов перед родами у беременных с ПРПО, а также индексом амниотической жидкости (ИАЖ) перед родами ≤ 32,0 мм.

► Наличие распространенных экхимозов у недоношенных детей при рождении может расцениваться как предиктор негативного прогноза.

► У новорожденных детей с неблагоприятными исходами статистически значимо чаще выявлялась Ureaplasma рarvum.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► ИАЖ перед родами ≤ 32,0 мм может быть применен в рутинной практике как один из наиболее объективных факторов риска неблагоприятных перинатальных исходов.

► Наше исследование подтвердило факт наличия хориоамнионита без лихорадки, а значит, возможно усиление внимания к субклиническим формам течения внутриамниотической инфекции.

► Активная профилактика Ureaplasma рarvum позволит улучшить исходы у недоношенных новорожденных детей.

Введение. У одной из 10 пациенток с преждевременными родами имеют место признаки внутриамниотического воспаления, которое нередко протекает субклинически и приводит к высокому риску развития преждевременного разрыва плодных оболочек (ПРПО).

Цель: выявить предикторы неблагоприятных перинатальных исходов при преждевременном излитии околоплодных вод.

Материалы и методы. В одноцентровое ретроспективное когортное исследование были включены пациентки с ПРПО в сроке от 28 0/7 до 36 6/7 недель беременности. Всего изучено 176 историй родов и стационарных историй болезни новорожденных. Были выделены 2 группы новорожденных: группа 1 – дети, имевшие благоприятный исход на момент выписки из стационара, и группа 2 – плоды или дети с неблагоприятным исходом к моменту выписки из стационара (антенатальная гибель плода, смерть ребенка в неонатальном периоде, внутрижелудочковое кровоизлияние 3-й степени, перивентрикулярная лейкомаляция, тяжелая форма бронхолегочной дисплазии, хирургическая стадия некротизирующего энтероколита). Проводили изучение анамнеза матери, течения беременности и родов, определение индекса амниотической жидкости, величины максимального вертикального размера свободного кармана околоплодных вод, определение тяжести дыхательной недостаточности и нарушений центральной гемодинамики у недоношенных детей, анализ заболеваемости детей, родившихся от матерей с ПРПО за период исследования. Для выявления факторов, влияющих на выживаемость новорожденных, был проведен многофакторный анализ.

Результаты. Антенатальная гибель плода была зарегистрирована в 7 из 176 (3,9 %) случаев, летальный исход из детей, рожденных живыми, составил 7 из 169 (4,1 %). Гестационный возраст (ГВ) при рождении в группе 2 составил 193,0 [180,0; 198,0] дней против группы 1 с благоприятным исходом 238,0 [223,5; 247,0] дней (р < 0,001). В группе 2 хориоамнионит (p < 0,001) и ангидрамнион (p = 0,003) регистрировались чаще; также у детей группы 2 в первые 72 часа жизни чаще требовались интубация трахеи (p < 0,001), введение сурфактанта (p < 0,001), искусственная вентиляция легких (ИВЛ) (p = 0,029) и высокочастотная осцилляторная ИВЛ (p < 0,001); оценка по модифицированной шкале неонатальной полиорганной недостаточности NEOMOD (англ. Neonatal Multiple Organ Dysfunction score) была выше (p < 0,001). У детей группы 2 чаще в носоглотке методом полимеразной цепной реакции выявлялась Ureaplasma рarvum (p = 0,015).

Заключение. Предикторами неблагоприятного исхода у плодов и недоношенных новорожденных детей при ПРПО являлись ангидрамнион, хориоамнионит, более низкие ГВ и масса тела ребенка при рождении, кесарево сечение, высокие значения С-реактивного белка (СРБ) в крови и количества лейкоцитов у беременных перед родами, индекс амниотической жидкости перед родами ≤ 32,0 мм, а также более высокая оценка по шкале NEOMOD, экхимозы по всему телу у ребенка с рождения, выявление у ребенка Ureaplasma рarvum, более низкий уровень гемоглобина и более высокие уровни прокальцитонина и СРБ в первые 72 часа жизни.

Что уже известно об этой теме?

► Хронический эндометрит (ХЭ) – распространенная причина имплантационной недостаточности и привычного невынашивания беременности.

► Стандартные методы гистологии имеют низкую чувствительность в диагностике ХЭ.

► Иммуногистохимическая (ИГХ) диагностика с маркером CD138 и гистероскопия значительно повышают точность выявления воспаления эндометрия.

Что нового дает статья?

► Продемонстрирована высокая частота выраженного ХЭ у женщин старшего репродуктивного возраста

► Подтверждена необходимость обязательной гистероскопической и ИГХ оценки перед программой вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

► Впервые представлены данные по эндометриальной патологии на выборке казахстанских пациенток с экстракорпоральным оплодотворением (ЭКО).

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Офисная гистероскопия и ИГХ должны быть включены в алгоритм обследования пациенток ≥ 35 лет перед переносом эмбриона.

► Своевременное выявление и лечение ХЭ позволит сократить число неудачных циклов ЭКО.

► Персонализированный подход к оценке полости матки улучшит исходы программ ВРТ.

Введение. Успешное завершение программы экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) характеризуется наступлением беременности; это означает, что эмбрион, способный к имплантации, попал в рецептивный эндометрий. Одной из частых причин нарушения его рецептивности является хронический эндометрит (ХЭ), который протекает бессимптомно или с неясными проявлениями. Лечение ХЭ с нормализацией CD138 повышает шансы на успешную имплантацию в программах вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), особенно у пациенток старшего репродуктивного возраста.

Цель: провести анализ частоты и выраженности патологических изменений эндометрия по данным гистероскопии с биопсией и иммуногистохимическим исследованием (ИГХ) у женщин старшего репродуктивного возраста (35 лет и старше) в сравнении с женщинами младше 35 лет.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное описательное сплошное поперечное исследование. Проанализированы 569 протоколов гистероскопии с биопсией и ИГХ, выполненных в клинике «PERSONA» в 2020–2022 гг. Оценены клинико-анамнестические данные (возраст, частота первичного и вторичного бесплодия), частота, структура и выраженность патологии полости матки в зависимости от возраста женщины по данным гистологического и ИГХ исследования. Проведено разделение на 2 возрастные группы: < 35 лет и ≥ 35 лет.

Результаты. ХЭ выявлен в 80,47 % случаев в младшей и в 85,3 % в старшей возрастной группе. Выраженный ХЭ достоверно чаще встречался у женщин ≥ 35 лет (12,73 % против 3,6 %; p = 0,021). Различий в выраженности CD138 клеток не обнаружено. Наиболее частыми патологиями были фиброз и сочетанные формы.

Заключение. Выраженный ХЭ чаще встречается у женщин старшего возраста, что требует обязательной гистероскопии перед программами ВРТ.

Что уже известно об этой теме?

► Онкогинекологические пациентки имеют высокий риск венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) из-за сочетания злокачественного процесса и агрессивного противоопухолевого лечения.

► Врожденные тромбофилии, такие как мутации FV Leiden и протромбина G20210A, ассоциированы с повышенным риском тромбозов.

► Циркуляция антифосфолипидных антител (АФА) часто выявляется у онкологических пациентов и способствует рецидивам ВТЭО.

Что нового дает статья?

► Установлена высокая частота мультигенной и сочетанной тромбофилии как предиктора рецидивирующих ВТЭО у онкогинекологических пациенток.

► Показана значимость нарушений оси vWF/ADAMTS-13 как маркера эндотелиальной дисфункции при рецидивирующих тромбозах.

► Обоснована необходимость комплексной оценки врожденных, приобретенных и воспалительных факторов для стратификации риска рецидивов ВТЭО.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► В практику может быть внедрен мониторинг показателей vWF и ADAMTS-13 для оценки риска рецидивов ВТЭО и коррекции антикоагулянтной терапии.

► Планирование профилактики ВТЭО у онкогинекологических больных будет учитывать наличие генетической тромбофилии, а также АФА и их титр, что позволит индивидуализировать длительность и интенсивность терапии.

► У пациенток, перенесших COVID-19, могут быть применены более агрессивные стратегии антикоагулянтной профилактики с учетом повышенного риска рецидивов ВТЭО.

Цель: выявить ключевые патогенетические факторы и триггеры, ассоциированные с рецидивирующими венозными тромбоэмболическими осложнениями (ВТЭО) у онкогинекологических пациенток.

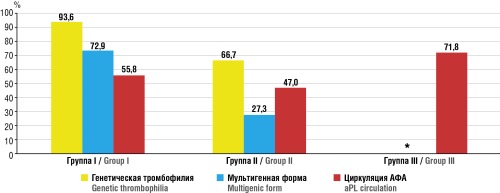

Материалы и методы. Проведено ретроспективное когортное исследование, включившее 3 группы онкогинекологических пациенток: 155 женщин с эпизодами тромбозов в анамнезе (группа I), 66 пациенток с рецидивирующими тромбозами при раке яичников III–IV стадии (группа II) и 72 пациентки с опухолями женских половых органов, перенесшие COVID-19 (группа III). Всем пациенткам выполнена комплексная оценка врожденных тромбофилий (FV Leiden, протромбин G20210A, MTHFR C677T, PAI-1, тромбоцитарные гликопротеины), приобретенных тромбофилий (антитела к β2-GP1, аннексину V, протромбину), а также маркеров эндотелиальной дисфункции – фактора фон Виллебранда (англ. von Willebrand factor vWF) и металлопротеазы ADAMTS-13 и тромбовоспалительного синдрома (D-димер). Статистический анализ проведен с использованием непараметрических тестов при уровне значимости p < 0,05.

Результаты. Установлено, что рецидивирующие ВТЭО у онкогинекологических пациенток формируются на фоне высокой распространенности врожденных и приобретенных тромбофилий, нарушений оси vWF/ADAMTS-13 и активации тромбовоспалительного синдрома. В группе I генетические формы тромбофилии выявлены у 145 (93,6 %) пациенток, причем мультигенные варианты встречались у 113 (72,9 %), циркуляция антифосфолипидных антител (АФА) обнаружена у 87 (55,8 %) больных. В группе II генетическая тромбофилия выявлена у 44 (66,7 %) женщин, циркуляция АФА – у 31 (47,0 %); медианный уровень vWF составил 1513 МЕ/л (p < 0,05), содержание D-димера превышало 1500 нг/мл у 48 (72,7 %) пациенток (медиана 2700 нг/мл). В группе III рецидивы ВТЭО зарегистрированы у 39 (54,2 %) пациенток; медианный уровень vWF достигал 3450 МЕ/л, содержание ADAMTS-13 было снижено до 220 МЕ/л по сравнению с группами I и II (p < 0,01). Уровень D-димера превышал 1500 нг/мл у 33 (84,6 %) пациенток (медиана 2900 нг/мл). Циркуляция АФА выявлена у 28 (71,8 %) пациенток с рецидивами. Риск рецидива при перенесенном COVID-19 был выше на 70 % (относительный риск (ОР) = 1,7; 95 % доверительный интервал (ДИ) = 1,1–2,8; p < 0,05).

Заключение. Рецидивирующие ВТЭО у онкогинекологических пациенток имеют многофакторную природу, обусловленную совокупностью врожденных и приобретенных тромбофилических состояний, эндотелиальной дисфункцией и тромбовоспалительного синдрома, а перенесенный COVID-19 значительно усугубляет эти нарушения. Полученные данные подчеркивают необходимость комплексной оценки факторов риска и индивидуализированного подхода к профилактике рецидивов ВТЭО в данной популяции пациентов.

Что уже известно об этой теме?

► Склерозирующий лихен (СЛ) отнесен к орфанным заболеваниям. В последнее время отмечается рост его частоты среди женщин.

► Истинная распространенность СЛ не определена из-за большого количества случаев бессимптомного течения и наблюдения больных различными специалистами, что приводит к ошибочным диагнозам.

► В общей структуре заболеваемости СЛ у женщин 15 % приходиться на препубертатный возраст. В 2000 г. были получены данные, что частота СЛ у девочек в возрасте 2–16 лет составляет 1:900.

Что нового дает статья?

► Изучена динамика численности девочек со СЛ возрасте от 0 до 18 лет в Республике Башкортостан (РБ) за 28 лет.

► Учет больных с подтвержденным диагнозом СЛ, позволил определить истинную распространенность этого заболевания среди девочек в РБ.

► Изучена связь заболеваемости с периодами детства девочек. Проведено сопоставление заболеваемости девочек СЛ в городах и сельской местности РБ.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Изучение эпидемиологии СЛ поспособствует формированию групп риска и, в конечном счете, совершенствованию диагностики этого заболевания.

► Каждому периоду детства присущи развитие определенных заболеваний, связанных с этапами развития систем организма. Изучение возраста манифестации заболевания позволит изучить причины его возникновения и разработать методы этиотропной терапии.

► Изучение влияние социальных факторов, таких как место проживания больного, позволит уточнить факторы риска развития заболевания и разработать меры их профилактики.

Цель: изучить особенности эпидемиологии склерозирующего лихена (СЛ) у девочек Республики Башкортостан (РБ).

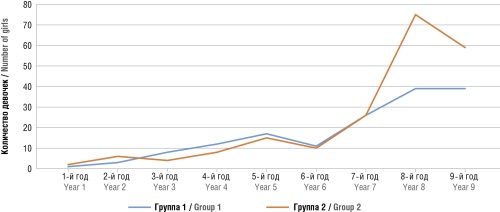

Материалы и методы. Проведено ретроспективное когортное исследование. По данным двух детских гинекологических отделений, которые в разные годы обслуживали всех девочек РБ с гинекологической патологией, проведен анализ заболеваемости СЛ девочек в возрасте от 0 до 18 лет. Выполнено сравнение показателей двух равных и сопоставимых периодов времени: первые 9 лет работы (с 1996 по 2004 гг.) отделения детской гинекологии ГБУЗ РБ «Клиническая больница скорой медицинской помощи» (КБСМП, Уфа) и первые 9 лет работы (с 2015 по 2023 гг.) гинекологического отделения ГБУЗ РДКБ (Уфа).

Результаты. Склерозирующий лихен у девочек в РБ можно отнести к орфанному заболеванию, так как частота заболеваемости его за последние 9 лет составила 0,46 ‰. За 19 лет (с 2004 по 2023 гг.) накопленная заболеваемость СЛ девочек в РБ в возрасте от 0 до 18 лет увеличилась с 0,22 до 0,46 ‰, а в городе Уфа – с 0,35 до 0,65 ‰.

Заключение. В последние годы в РБ отмечается значительный рост заболеваемости девочек СЛ. Большинство пациенток со СЛ находятся в препубертатном периоде детства.

НАУЧНЫЕ ОБЗОРЫ

Что уже известно об этой теме?

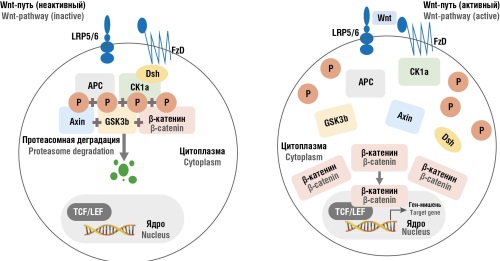

► Wnt/β-катениновый сигнальный путь играет ключевую роль в регуляции клеточной пролиферации, миграции и фиброза.

► Гиперактивация Wnt/β-катенинового пути наблюдается при различных опухолевых процессах, включая эндометриоз.

Что нового дает статья?

► Определена роль микроРНК (например, miR-30c, miR-488) в модуляции Wnt/β-катенинового пути при эндометриозе.

► Описаны белки-активаторы, регулирующие Wnt-сигналинг.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► МикроРНК могут стать новыми биомаркерами для неинвазивной диагностики эндометриоза.

► Таргетная терапия, направленная на Wnt/β-катениновый путь, может улучшить лечение эндометриоза.

Эндометриоз – это хроническое эстрогензависимое заболевание, характеризующееся эктопическим ростом ткани, подобной эндометрию, за пределами матки. В последние годы все большее внимание уделяется роли Wnt/β-катенинового сигнального пути в патогенезе эндометриоза. Данный путь участвует в регуляции клеточной пролиферации, миграции, инвазии и фиброзных процессов. Гиперактивация Wnt/β-катенинового каскада способствует прогрессированию заболевания, хроническому воспалению и развитию спаечного процесса. Особое значение имеют микроРНК, регулирующие этот сигнальный путь. Изучение новых звеньев патогенеза эндометриоза открывает перспективы для неинвазивной диагностики и таргетной терапии. Дальнейшие исследования могут способствовать разработке новых методов лечения и улучшению качества жизни пациенток.

Что уже известно об этой теме?

► Около 30 % случаев рака шейки матки (РШМ) и 12 % рака яичников (РЯ) диагностируются у женщин моложе 45 лет, что делает вопросы сохранения фертильности клинически значимыми.

► Органосохраняющее лечение возможно при стадиях IA-IB1 РШМ, IA-IC1 эпителиального РЯ и высокодифференцированном эндометриоидном раке I стадии.

► Робот-ассистированная хирургия используется в онкогинекологии с 2005 г.; доказана ее сопоставимая онкологическая эффективность по сравнению с лапаротомией при опухолях < 2 см.

Что нового дает статья?

► Частота наступления беременности после роботизированной радикальной трахелэктомии составляет до 72 %, а живорождения – более 86 % при сроке ≥ 32 недель.

► При органоосохраняющем лечении рака эндометрия с использованием гистероскопии и прогестинов полная ремиссия достигается у 79 % пациенток, беременность – у 35–53 %.

► У женщин с пограничными опухолями яичников 5-летняя выживаемость достигает 99 %, частота рецидивов после органосохраняющего лечения – до 30 %, беременность наступает в 82–85 % случаев.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Интеграция роботизированных технологий в органосохраняющее лечение может расширить показания за счет повышения точности и снижения осложнений.

► Успешные случаи роботизированной трансплантации матки открывают перспективу лечения абсолютного маточного бесплодия онкологического генеза.

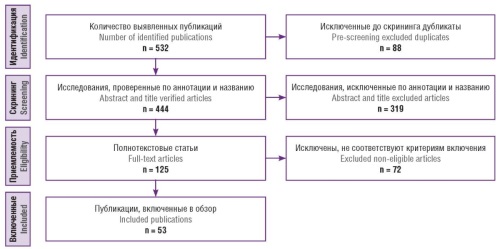

Цель: систематизировать и проанализировать современные данные по применению минимально инвазивных и робот-ассистированных вмешательств в лечении гинекологических злокачественных опухолей у женщин репродуктивного возраста, заинтересованных в сохранении фертильности.

Материалы и методы. Поиск проводился в базах данных PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science и eLibrary среди первоисточников, опубликованных в период с 01.01.2000 по 28.02.2025. Использовались ключевые слова и термины MeSH (англ. Medical Subject Headings; медицинские предметные заголовки) на русском и английском языках: «роботизированная хирургия», ««робот-ассистированная хирургия», «сохранение фертильности», «гинекологический рак», «рак шейки матки», «рак эндометрия», «рак яичников», «репродуктивный возраст», «малоинвазивная хирургия», «трансплантация матки», «robotic surgery», «robot-assisted surgery», «fertility preservation», «gynecologic cancer», «cervical cancer», «endometrial cancer», «ovarian cancer», «reproductive age», «minimally invasive surgery», «uterus transplantation». В анализ включались оригинальные исследования, в которых рассматривались онкологические и репродуктивные исходы у женщин до 45 лет. Методология соответствовала рекомендациям PRISMA. В итоговый анализ было включено 53 публикации.

Результаты. Данные свидетельствуют о высокой эффективности и онкологической безопасности органосохраняющих подходов у пациенток с ранними стадиями рака шейки матки, эндометрия и яичников. Роботизированные вмешательства продемонстрировали сопоставимые или превосходящие результаты по сравнению с традиционными методами в отношении сохранения фертильности, при этом снижая частоту осложнений и ускоряя восстановление. Представлены данные по транспозиции яичников, трансплантации матки и альтернативным методам сохранения фертильности.

Заключение. Робот-ассистированная хирургия расширяет возможности органосохраняющего лечения гинекологических злокачественных опухолей у женщин репродуктивного возраста. Подобные вмешательства должны проводиться в условиях специализированных центров с участием мультидисциплинарной команды. Дальнейшие исследования необходимы для стандартизации подходов и оценки долгосрочных репродуктивных и онкологических исходов.

Что уже известно об этой теме?

► В настоящий момент в мире все еще широко распространен дефицит железа. Особо важное значение поддержание нормального метаболизма железа и фолиевой кислоты приобретает в период беременности.

Что нового дает статья?

► Обоснована с научной точки зрения терапия комбинированными препаратами железа и фолиевой кислоты, преимущество небольших доз и препаратов пролонгированного высвобождения. Это позволяет снизить риски побочных эффектов, развитие ферроптоза и нежелательных явлений от свободнорадикального окисления.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Распространение терапии комбинированными препаратами железа и фолиевой кислоты, назначаемых при планировании и в течение беременности, позволит снизить частоту развития железодефицитной анемии, риски развития дефектов нервной трубки плода и, как следствие риски неблагоприятных исходов для матери и плода.

Собрана и систематизирована опубликованная за последнее десятилетие информация по применению препаратов железа. Актуализирована потребность в длительном приеме препаратов железа и необходимость комплаентности пациенток. Сформулированы основные требования, предъявляемые к препаратам железа на сегодняшний день, а также акцентированы преимущества комбинаций органических солей железа с фолиевой кислотой в качестве наиболее оптимального и современного подхода к профилактике и лечению железодефицитных состояний при беременности.

Что уже известно об этой теме?

► Собранные наборы данных в Атласе генома рака выявляют основополагающие данные для идентификации новых биомаркеров рака молочной железы (РМЖ). По последним данным были выявлены 14 матричных РНК (мРНК) с пониженной экспрессией и 6 мРНК с повышенной экспрессией. Современные генетические исследования РМЖ сосредоточенны на генах BRCA, PALB2, ATM, CHEK2, RAD51C, RAD51, BARD1 и TP53.

► Введенная тройная классификация статуса рецептора эпидермального фактора роста 2-го типа (HER2) – HER2-low (низкая экспрессия) и положительный HER2+ отражает новые подходы в терапии, так как точное определение уровня экспрессии HER2 важно для персонализации лечения пациентов.

► Опухоль-инфильтрирующие лимфоциты (TIL) признаются значимым прогностическим фактором на ранних стадиях трижды негативного РМЖ (ТНРМЖ); их определение может стать стандартным параметром.

Что нового дает статья?

► Количественная оценка циркулирующих опухолевых клеток (CTC) на основе баз данных системы CellSearch® обладает самым высоким уровнем клинической валидации и является надежным источником информации о текущих метастатических поражениях в отношении подсчета клеток и молекулярной характеристики. Использование подобных систем позволяется проводить мониторинг в реальном времени, определять отдельные биомаркеры и их комбинации.

► TIL, PD-L1, и Foxp3+ Treg были подтверждены как независимые прогностические факторы РМЖ. Соматические мутации PIK3CA являются предиктором ответа на ингибиторы PI3K при метастатическом РМЖ ER+ и HER2–. TIL является первым биологическим прогностическим биомаркером для ранней стадии ТНРМЖ. Определяется связь между высоким уровнем TIL и более благоприятным прогнозом.

► Предшествующая эндокринная терапия ингибиторами ароматазы, тамоксифеном, фулвестрантом может привести к мутации ESR1 и резистентности к терапии. Полностью пероральная комбинация элацестранта + алпелизиб в сочетании с предварительным лечением клинически эффективна у пациентов с мутациями ESR1 и PIK3CA.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► В перспективе возможно расширение одновременного обнаружения до 100 мутаций во многих генах и может применяться для массового анализа CTC и циркулирующей опухолевой ДНК.

► Информация о характеристиках стволовых клеток РМЖ, основных факторах и опухолевого микроокружения позволит изучить новые методы воздействия на механизмы превращения стволовой клетки в опухолевую и разработать методы лечения.

► Комплексный анализ TIL и PD-L1 может быть применен для выявления показаний к терапии с применением ингибиторов PD-1/PD-L1.

Введение. Рак молочной железы (РМЖ) – наиболее распространенное онкологическое заболевание, занимающее лидирующую позицию среди причин смерти от рака. Ранняя диагностика критически важна для успешного лечения. Современные молекулярно-генетические исследования произвели революцию в онкологии, позволив классифицировать РМЖ на различные подтипы, тем самым кардинально изменив подход к терапии.

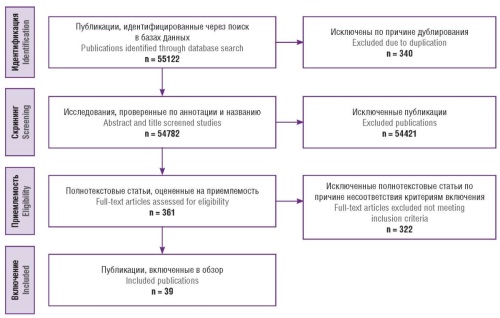

Цель: проанализировать литературные данные, посвященные актуальной информации о молекулярно-генетических маркерах РМЖ и перспективам их использования для диагностики и лечения РМЖ.

Материалы и методы. Поиск информации проводился в соответствии с рекомендациями PRISMA в базах данных PubMed/MEDLINE, eLibrary и Google Scholar с использованием ключевых слов на русском и английском языках: «рак молочной железы», «ранний рак молочной железы», «молекулярные маркеры опухолевых клеток», «химиотерапия», «гормонотерапия», «рецепторы эстрогенов и прогестерона», «трижды негативный рак молочной железы», «неоадъювантная химиотерапия», «полный патоморфологический ответ», «иммуногистохимия», «breast cancer», «early breast cancer», «molecular markers of tumor cells», «chemotherapy», «hormone therapy», «estrogen and progesterone receptors», «triple-negative breast cancer», «neoadjuvant chemotherapy», «complete pathological response», «immunohistochemistry». В обзор включались статьи, опубликованные в рецензируемых изданиях, содержащие оригинальные данные по молекулярной диагностике РМЖ. Всего отобрано 39 публикаций.

Результаты. Установлена высокая диагностическая и прогностическая значимость мутаций в генах BRCA1/2, PIK3CA, TP53, CHEK2, PALB2 и ESR1, а также экспрессии маркеров PD-L1, TIL и Foxp3+ Treg. Современные технологии, включая жидкостную биопсию, анализ циркулирующих опухолевых клеток и циркулирующей опухолевой ДНК, позволяют формировать молекулярный профиль опухоли в реальном времени. Это существенно расширяет возможности персонализированного подхода к терапии. HER2-low подтип и мутации ESR1 требуют индивидуальных стратегий лечения.

Заключение. Современные молекулярные маркеры РМЖ становятся основой точной диагностики, стратификации риска и персонализированной терапии. Несмотря на значительный научный прогресс, остаются актуальными вопросы доступности молекулярной диагностики, стандартизации процедур и внедрения новых технологий в клиническую практику. Необходима системная поддержка для интеграции молекулярных методов в стандартные протоколы лечения.

Что уже известно об этой теме?

► Нанотехнологии играют важную роль в медицине, улучшая диагностику и лечение злокачественных новообразований женской репродуктивной системы за счет таргетной доставки препаратов.

► Современные методы лечения гинекологических опухолей (хирургия, химиотерапия, радиотерапия) имеют ограничения, включая высокую токсичность и побочные эффекты.

► Наночастицы применяются для повышения селективности воздействия на опухолевые клетки и снижения системной токсичности традиционных методов лечения.

Что нового дает статья?

► Использование липосом, полимерных и белковых наночастиц повышает эффективность химиотерапии, обеспечивая таргетное воздействие на опухолевые клетки при минимальном влиянии на здоровые ткани.

► Применение золото-серебряных наночастиц, квантовых точек и магнитных наночастиц позволяет раньше выявлять онкологические заболевания, особенно рак шейки матки, за счет высокой чувствительности к биомаркерам и ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ).

► Использование нановакцин, включающих антигены и адъюванты на основе наночастиц, усиливает противоопухолевый иммунный ответ и открывает перспективы для более эффективного лечения ВПЧ-ассоциированных опухолей.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Внедрение нанотехнологий в онкологию может повысить эффективность лечения и снизить токсические эффекты стандартных методов терапии.

► Использование наночастиц в диагностике позволит раньше выявлять опухолевые процессы, повышая шансы на успешное лечение.

► Развитие персонализированной медицины с использованием нанотехнологий позволит адаптировать лечение к индивидуальным особенностям пациентов, снижая риск рецидивов.

Введение. Благодаря повышению точности обнаружения, эффективности лечения и минимизации побочных эффектов, нанотехнологии могут способствовать улучшению диагностики и лечения пациентов со злокачественными новообразованиями (ЗНО) женской репродуктивной системы.

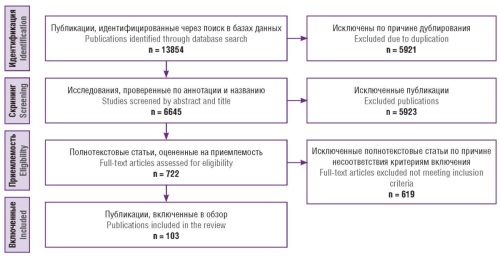

Цель: обобщить современные литературные данные и оценить роль нанотехнологий в лечении рака шейки матки (РШМ), рака яичников (РЯ), рака эндометрия (РЭ) и выявить пробелы, требующие проведения дальнейших исследований.

Материалы и методы. Поиск проводился в электронных базах данных PubMed/MEDLINE, Google Scholar и еLibrary по следующим ключевым словам: «гинекологический рак», «таргетная терапия», «рак шейки матки», «рак яичников», «рак эндометрия», «нанотехнологии», «наночастицы», «gynecologic cancer», «targeted therapy», «cervical cancer», «ovarian cancer», «endometrial cancer», «nanotechnology», «nanoparticles». Все работы были опубликованы в период с 2011 по 2024 гг.

Результаты. Системы доставки лекарств на базе наноносителей представляют собой перспективный подход в лечении онкозаболеваний женской репродуктивной системы, обеспечивая точную доставку препаратов непосредственно к опухолевым клеткам. Такие системы, включащие липосомы, наночастицы, мицеллы и дендримеры, характеризуются повышенной эффективностью, уменьшенной токсичностью и возможностью контролируемого высвобождения активных компонентов. Нанотехнологии повышают эффективность вакцин, увеличивая период их полураспада, оказывают влияние на микроокружение РШМ и усиливают противоопухолевый иммунный ответ при минимальной токсичности. Нановакцины способны осуществлять доставку антигенов и адъювантов непосредственно к иммунным клеткам, усиливая иммунный ответ и улучшая результаты лечения РЯ. Нанотехнологии демонстрируют значительный потенциал в улучшении терапии РЭ, несмотря на то, что их роль в этом контексте пока менее исследована по сравнению с другими видами ЗНО женской репродуктивной системы.

Заключение. Наночастицы способны переносить как обычные лекарственные вещества, так и системы на базе белков и нуклеиновых кислот непосредственно к раковым клеткам. Однако лишь немногие методы лечения ЗНО женской репродуктивной системы, основанные на применении наночастиц, получили одобрение для использования. Данная область добивается значительных успехов, продвигаясь к появлению более эффективных и широкодоступных методов лечения.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Что уже известно об этой теме?

► Вторичная атрезия влагалища – исключительно редкая патология, которая, как правило, является следствием лучевой терапии или обширного хирургического вмешательства.

► Лечение вторичной атрезии влагалища возможно только лишь хирургическим путем.

Что нового дает статья?

► Описано внедрение и использование лабиального лоскута Martius-Symmonds для реконструкции влагалища.

► Диссекция кожно-мышечно-жирового лоскута проводится с учетом плотности нервов и сосудов.

► Приведены отличительные рекомендации по послеоперационному ведению пациентки.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Статья помогает акцентировать внимание на пациентках с вторичной атрезией влагалища и возможности предотвращения стенозирования.

► Внедрение и изучение вторичной атрезии влагалища позволяет улучшить сексуальную жизнь и психологическое состояние пациенток.

► Широкое использование лоскута Martius-Symmonds может войти в стандартизированные рекомендации по лечению данной группы пациенток.

Вторичная атрезия влагалища является достаточно редкой патологией. По причине небольшой частоты распространения представленной патологии, отсутствия стандартизированных рекомендаций по ведению данной группы пациенток, а также недостаточного количества рандомизированных исследований по данной проблеме особую актуальность приобретает разбор отдельных клинических случаев. Приводится разбор клинического случая пациентки с приобретенной атрезией влагалища, которой проведено оперативное лечение – реконструкция влагалища лоскутом Martius-Symmonds. В динамике после хирургического вмешательства отмечена хорошая заживляемость и адаптация аутотрансплантанта, некроза и изъязвления в области пересадки лоскута Martius-Symmonds не отмечалось, созданное неовлагалище имеет длину до 6,5 см, ширину от 3 до 4 см в различной локализации. Ввиду отсутствия стандартизированных рекомендаций ведения пациенток с приобретенной атрезией влагалища необходимо продолжать изучение и обсуждение подобных случаев в клинической практике.

ИЗ ИСТОРИИ

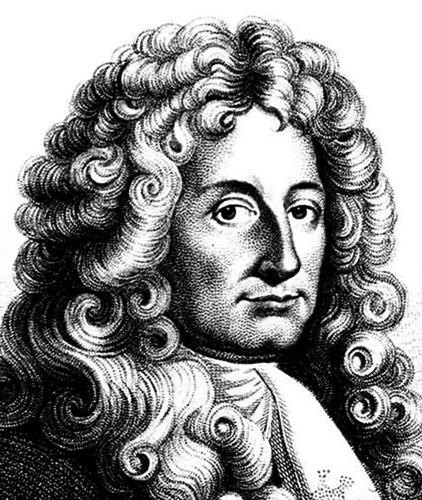

В статье представлены исторические сведения и профессиональные достижения выдающегося французского врача-акушера XVII века Франсуа Морисо, сыгравшего ключевую роль в становлении современной акушерской науки. Авторы описывают важные события его жизни и работы в родильном доме Отель-Дьё де Пари, а также подчеркивают значимость его главного труда – «Трактата о болезнях беременных и о родах», ставшего основой акушерского образования того времени. В статье также рассматриваются новаторские практические подходы Морисо, среди которых первое описание внематочной беременности, ручные пособия при тазовых предлежаниях и методика прокола околоплодного пузыря при кровотечениях. Отмечены его критическое отношение к кесареву сечению и акцент на важности глубоких знаний анатомии и физиологии. Вклад Франсуа Морисо оценивается как существенный и имеющий непреходящее значение для медицинской науки и практики акушерства.

ISSN 2500-3194 (Online)