РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

Журнал объединяет оригинальные исследования и аналитические обзоры, посвященные современным достижениям в области акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины. В представленных материалах рассматриваются ключевые вопросы сохранения фертильности у онкологических пациенток, патогенетические механизмы акушерских осложнений, а также инновационные методы диагностики и терапии гинекологических заболеваний. Особое внимание уделено междисциплинарным аспектам и персонализированному подходу к ведению пациенток с использованием достижений молекулярной медицины и искусственного интеллекта. Статьи сочетают фундаментальные исследования с клинической апробацией, открывая новые перспективы для совершенствования диагностических и терапевтических стратегий, что способствует развитию репродуктивной медицины как мультидисциплинарной области.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Что уже известно об этой теме?

► Возрастает количество женщин, рожающих детей в возрасте после 30 лет.

Что нового дает статья?

► Возраст первородящих женщин в Евро-Арктической зоне России выше, чем в среднем по стране.

► Из болезней, которые могут влиять на течение беременности и здоровье плода, преобладают инфекционные болезни мочеполовой системы, которые встречаются у каждой пятой беременной.

► В анамнезе у половины беременных имеется эрозия (эктропион) шейки матки, которая в прошлом подвергалась диатермокоагуляции. Число оперативных родов путем кесарева сечения превысило показатели в среднем по России на 13,5 %.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► При проведении лечебных и профилактических мероприятий необходимо учитывать региональные особенности заболеваемости репродуктивной системы женщин, которые превышающие среднеобластные и российские показатели.

► Особое внимание требуется уделить первичной оценке факторов риска осложнений беременности, которая выявила значимые возрастные различия между группами моложе 30 лет и старше 35 лет.

► Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез обусловлен увеличением процента беременных в возрасте старше 35 лет и ранним началом половых отношений.

Цель: выявление особенностей течения беременности, родов и репродуктивного поведения женщин в условиях Евро-Арктической зоны Российской Федерации.

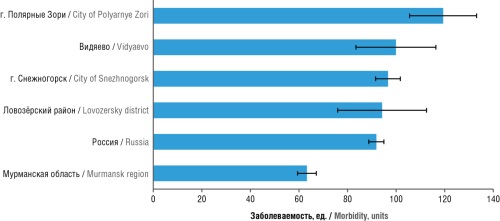

Материалы и методы. Проведен ретроспективный контент-анализ информации из индивидуальных медицинских карт беременных и родильниц (n = 91) за 2019 г. из архива Больницы НИЦ «Кольский научный центр РАН» и статистических данных, представленных медицинским информационно-аналитическим центром и ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина» за 1998–2018 гг. Сформированы 3 группы: до 30 лет, 30–35 лет и старше 35 лет. Проведена оценка первичных рисков беременности и родов в разных возрастных группах. Выполнен анализ исхода родов. Различия считали значимыми при уровне p ≤ 0,05 (U-критерий Манна–Уитни).

Результаты. Показаны значимые различия в оценке перинатальных и биологических факторов риска у женщин старше 35 лет по сравнению с группами до 30 лет и от 30 до 35 лет (р < 0,019). Представлены соотношения выявленных факторов, способных оказать влияние на течение беременности и родов. Наиболее часто встречаются такие осложнения беременности, как угроза прерывания на ранних сроках (30,0 %), анемия беременных (25,0 %), заболевания мочевыделительных путей (18,7 %). Путем операции кесарева сечения закончилась беременность у 30,7 % женщин, у первородящих женщин старше 35 лет этот показатель достиг 57,1 %.

Заключение. Течение беременности и родов у женщин, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации, обусловлено комплементарным воздействием широко распространенных, негативных факторов риска (заболевания во время беременности, отягощенный акушерский анамнез, социальные факторы), а также специфическими климатогеографическими условиями среды проживания (холодовое воздействие, определенный циркадный ритм, гелиогеомагнитные особенности). Кроме вышеперечисленных причин, которые влияют на течение беременности и развитие плода, наиболее значимыми являются также инфекционные заболевания мочевыделительной системы. Среди эндогенных факторов риска осложнений беременности и родов преобладающими являются угроза прерывания беременности на ранних сроках и анемия. Подтверждается негативная тенденция увеличения количества первородящих женщин в возрасте старше 30 лет.

Что уже известно об этой теме?

► Преэклампсия (ПЭ) является важной проблемой в акушерстве и гинекологии, поскольку представляет собой основную причину материнской и неонатальной заболеваемости и смертности.

► Даже при наличии факторов риска, таких как высокое артериальное давление и ожирение, не у всех беременных развивается ПЭ и ее осложнения. Это подчеркивает важность выявления дополнительных предрасполагающих факторов, которые могут значительно увеличить риск тяжелых форм ПЭ и требуют более тщательного мониторинга беременности.

Что нового дает статья?

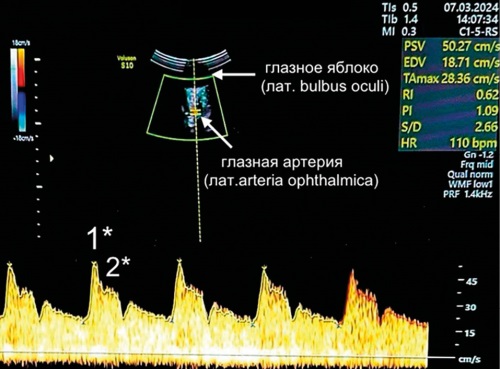

► Выявленные значительные различия в возрасте, индексе массы тела, наличии хронической артериальной гипертензии и в нарушениях гемоциркуляции в глазной артерии, отражающей параметры церебрального кровотока беременной, подчеркивают роль указанных факторов как предикторов ПЭ.

► Соотношение пиковых систолических скоростей PSV2/PSV1 у пациенток с высоким риском показало свою потенциальную ценность для ранней оценки риска ПЭ.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Результаты данного исследования могут существенно, улучшить раннюю диагностику и управление рисками ПЭ. Внедрение доплерометрической оценки параметров кровотока в глазной артерии на ранних сроках беременности позволит более точно идентифицировать женщин с высоким риском ПЭ и обеспечит возможность своевременного вмешательства.

Цель: изучить параметры кровотока у беременных в глазной артерии для прогнозирования развития преэклампсии (ПЭ) и сравнить прогностическую ценность их изменения с расчетным риском ПЭ при первом пренатальном скрининге.

Материалы и методы. Проведено проспективное когортное сравнительное исследование, в котором участвовали 80 беременных. Из них 40 имели высокий риск ПЭ по пренатальному скринингу I триместра (основная группа), а 40 – низкий риск (контрольная группа). Исследование параметров кровотока в глазной артерии (с учетом среднего показателя из двух исследуемых сосудов справа и слева) проводилось с 11 до 13⁺⁶ недель беременности с использованием доплерометрии. Оценивали пиковую систолическую скорость 1 (англ. pick systolic velocity 1, PSV1), пиковую систолическую скорость 2 (англ. pick systolic velocity 2, PSV2), индекс пульсации, индекс резистентности. Проводили анализ течения и исходов беременностей.

Результаты. В основной группе с высоким риском ПЭ 27 (67,5 %) пациенток имели нормальное течение беременности и родили в срок (38–40 недель). У остальных беременность протекала с гипертензивными нарушениями и ПЭ. Из 40 женщин основной группы у 25 (62,5 %) роды были вагинальными, а у 15 (37,5 %) – посредством операции кесарева сечения (КС), при этом у 13 (86,7 %) из них по показаниям, связанным с ПЭ и задержкой роста плода (ЗРП). В контрольной группе с низким риском ПЭ 38 (95 %) женщин также родили в срок, 31 (77,5 %) из них вагинально, а 9 (22,5 %) были родоразрешены операцией КС по показаниям, не связанными с ПЭ и ЗРП. Из 80 пациенток, включенных в исследование, ПЭ развилась у 10 (12,5 %): 2 случая (5,0 %) в контрольной группе с низким риском и 8 (20,0 %) в основной группе с высоким риском. Ранняя ПЭ (до 34 недель) была диагностирована у 2 пациенток (20,0 %) из 10, а поздняя (после 34 недель) – у 8 (80,0 %), что указывает на преобладание поздней формы (соотношение 1:4). Значения PSV1 в контрольной группе были выше, хотя различия не были значимыми. Индексы пульсации и резистентности также не выявили значимых различий. У пациенток с высоким риском ПЭ отношение PSV2/PSV1 было на 8,0 % выше по сравнению с группой низкого риска ПЭ, но эти различия были статистически незначимы (p > 0,05), а среди тех беременных, у кого развилась ПЭ, отношение PSV2/PSV1 было значимо выше (p < 0,001) по сравнению с группой без ПЭ.

Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о важности оценки параметров кровотока в глазной артерии у беременных в рамках I пренатального скрининга как дополнительного показателя для прогнозирования ПЭ.

Что уже известно об этой теме?

► Активация системы гемостаза способствует росту и метастазированию опухоли за счет образования фибринового матрикса, активации тромбоцитов и защиты опухолевых клеток от иммунной системы.

► Венозная тромбоэмболия у онкологических пациентов ассоциирована с более агрессивным течением опухоли и повышенным риском рецидива.

► Некоторые антикоагулянты демонстрируют противоопухолевую активность в доклинических моделях, влияя на ангиогенез, инвазию и миграцию опухолевых клеток.

Что нового дает статья?

► Впервые на клиническом материале показано, что эффективность антикоагулянтов может проявляться не только в профилактике тромбозов, но и в снижении частоты рецидивов при длительном применении.

► Ставится под вопрос традиционная парадигма использования антикоагулянтов в онкологической практике с акцентом на их потенциальный противоопухолевой эффект в рамках адъювантной терапии.

► Подтверждена потенциальная роль антикоагулянтов как модификаторов опухолевого микроокружения и метастазирования у пациенток с распространенным раком яичников.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Результаты исследования могут способствовать расширению показаний к длительной антикоагулянтной терапии у пациенток с раком яичников, особенно при высоком риске тромботических осложнений и опухолевого прогрессирования.

► Работа может стимулировать внедрение проспективного мониторинга влияния антикоагулянтов на частоту рецидивов и формирование опухолевого микроокружения в рамках клинических протоколов.

► Исследование открывает перспективу пересмотра роли антикоагулянтов как возможных модификаторов течения злокачественного процесса, что может изменить подход к ведению пациенток с распространенными стадиями заболевания.

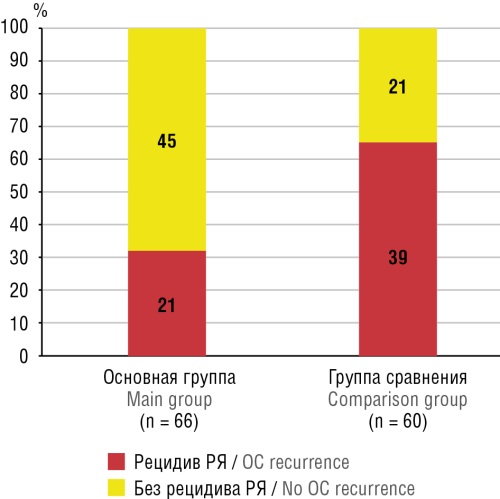

Цель: провести сравнительный анализ частоты рецидивов эпителиального рака яичников (РЯ) у пациенток, получавших длительную антикоагулянтную терапию (АКТ) в рамках вторичной профилактики тромботических осложнений, и у пациенток, не получавших антикоагулянты.

Материалы и методы. Проведено проспективное интервенционное нерандомизированное сравнительное исследование, включившее 126 пациенток с эпителиальным РЯ III–IV стадии. Основная группа (n = 66) получала длительную АКТ (60–72 месяцев) в рамках вторичной профилактики венозных тромбоэмболических осложнений, группа сравнения (n = 60) антикоагулянты не получала. Обе группы были сопоставимы по возрасту, стадии заболевания и объему противоопухолевого лечения. В качестве препаратов использовались прямые оральные антикоагулянты: дабигатран, ривароксабан и апиксабан. Оценивали частоту рецидивов РЯ и тромботических осложнений.

Результаты. Частота рецидивов в основной группе составила 31,8 % (n = 21), тогда как в группе сравнения – 65 % (n = 39; p < 0,05). Частота тромботических осложнений была сопоставима между группами: 18,2 % против 16,7 % соответственно. Полученные данные свидетельствуют о статистически значимом снижении риска рецидива РЯ при применении длительной АКТ.

Заключение. Длительная АКТ у пациенток с эпителиальным РЯ, проводимая с целью профилактики рецидивирующих тромбозов, может оказывать дополнительное противоопухолевое действие. Выявленное снижение частоты рецидивов подтверждает гипотезу о вовлечении системы гемостаза в механизмы опухолевой инвазии и метастазирования. Необходимы дальнейшие рандомизированные исследования для оценки эффективности антикоагулянтов как потенциальных модификаторов прогрессирования злокачественных новообразований.

Что уже известно об этой теме?

► Привычное невынашивание беременности (ПНБ) – одно из самых серьезных и социально значимых осложнений беременности.

► Центральными звеньями патогенеза ПНБ выступают иммунные нарушения и дисрегуляция эпифизарно-гипофизарно-надпочечниковой оси.

► Ранее проведенные исследования предоставляют убедительные доказательства изменений микробиоты кишечника у женщин с ПНБ.

Что нового дает статья?

► Показано, что для беременных с ПНБ в анамнезе характерно более низкое α-разнообразие бактериального сообщества.

► Уточнен характер таксономического состава микробиоты кишечника у пациенток с ПНБ на уровне родов.

► Установлены статистически значимые корреляции некоторых родов бактерий с системными уровнями нейро-иммунно-гуморальных биомаркеров.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Доказана роль дисбиоза кишечника как значимого фактора в патогенезе ПНБ.

► Прицельное воздействие на микробиоту кишечника может способствовать повышению эффективности терапевтических подходов в лечении ПНБ.

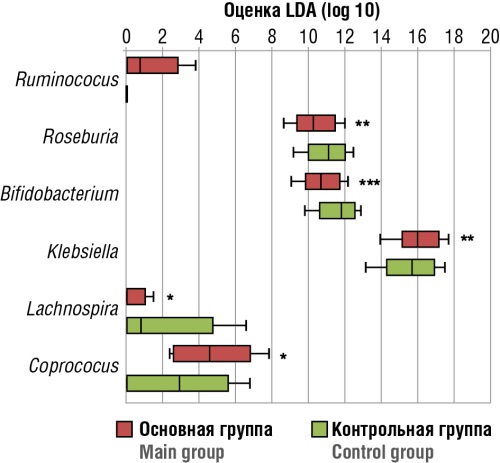

Цель: изучение таксономического разнообразия микробиомного кишечного ландшафта во взаимосвязи с нейро-иммунно-гуморальными биомаркерами у пациенток с привычным невынашиванием беременности (ПНБ).

Материалы и методы. Проведено одномоментное сравнительное исследование с участием 55 беременных с ПНБ в анамнезе (основная группа) и 60 женщинами с физиологически протекающей беременностью (контрольная группа). Всем женщинам производили оценку сывороточных уровней фактора некроза опухоли альфа (англ. tumor necrosis factor-alpha, TNF-α), интерлейкина (англ. interleukin, IL) IL-17, кортизола и мелатонина с помощью твердофазного иммуноферментного анализа. Изучение таксономического состава кишечной микробиоты на уровне родов проводили методом секвенирования гена 16S рибосомальной РНК. Для оценки α-разнообразия сообщества использовали индексы Chao1, число обнаруженных таксонов (± SD; Sobs ) и показатель, демонстрирующий реальное количество таксонов (англ. Abundance Coverage Estimator, ACE).

Результаты. Зафиксировано значимое снижение α-разнообразия бактериального сообщества у пациенток с ПНБ по данным индекса Chao1 (p = 0,014). Установлено значимое уменьшение представленности родов Bifidоbасtеrium (р < 0,001), Lаchnоsрirа (р = 0,032), Rоsеburiа (р = 0,003), Сорrососсus (р = 0,012) на фоне повышения Ruminоcоссus (р < 0,001) и Кlеbsiеllа (р = 0,002) у женщин с ПНБ. Выявлена положительная корреляция между численностью бактерий Ruminococcus и уровнем TNF-α (r = 0,49; p = 0,003), отрицательная корреляция между количеством Bifidobacterium и IL-17 (r= –0,54; p = 0,001), численностью Lachnospira и содержанием кортизола (r = –0,46; p = 0,002), а также представленностью Coprococcus и уровнем мелатонина в сыворотке крови (r = –0,58; p = 0,028).

Заключение. Для пациенток с ПНБ характерны дисбиотические изменения микробиомного ландшафта. Обнаруженные статистически значимые корреляции некоторых представителей микробиоты с нейро-иммунно-гуморальными биомаркерами указывают на вовлеченность дисбиотических изменений кишечника в развитие иммунных нарушений и дисрегуляцию эпифизарно-гипофизарно-надпочечниковой оси, лежащих в основе патогенеза ПНБ.

Что уже известно об этой теме?

► Преэклампсия (ПЭ) является одной из основных причин материнской и перинатальной заболеваемости и смертности во всем мире в 2–8 % беременностей.

► Подростковая беременность связана с повышенным риском развития ПЭ из-за незрелости репродуктивных органов и повышенных сердечно-сосудистых рисков.

► Ожирение считается важным фактором риска ПЭ, но его влияние на подростковую беременность остается неясным.

Что нового дает статья?

► Выявлены значимые различия по возрасту, гравидарному статусу, способу родоразрешения и частоте рождения детей с низкой массой тела (НМТ) между подростками с ПЭ и без нее.

► ПЭ у беременных подростков значительно чаще приводит к кесареву сечению и рождению детей с НМТ.

► Индекс массы тела (ИМТ) не является самостоятельным надежным предиктором ПЭ у подростков, что подчеркивает необходимость проведения дальнейшей стратификации рисков.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Понимание факторов риска ПЭ у подростков может способствовать ее раннему выявлению и целенаправленным вмешательствам.

► Для прогнозирования ПЭ у беременных подростков необходимы более углубленные модели стратификации риска, учитывающие не только ИМТ.

► Повышение осведомленности о влиянии ПЭ на неонатальные исходы поможет акушерам оптимизировать ведение подростковой беременности.

Введение. Считается, что многие факторы риска, включая возраст матери, особенно при подростковой беременности, наличие предыдущих беременностей, количество родов и индекс массы тела (ИМТ), играют роль в патогенезе преэклампсии (ПЭ).

Цель: проанализировать взаимосвязь между различными факторами риска, включая ИМТ, при беременности у подростков с ПЭ, для углубленного понимания значения факторов риска и влияния ПЭ на беременных подростков.

Материалы и методы. Беременные подросткового возраста, у которых была диагностирована ПЭ в 2019–2023 годах, были включены в настоящее поперечное исследование, проведенное в больнице общего профиля имени доктора Хасана Садыкина. Минимальное количество обследованных лиц было рассчитано с использованием непарной категориальной аналитической формулы для размера выборки исследования, на основании чего были проанализированы результаты обследования 310 человек. Полученные данные оценивали с использованием бивариантного анализа и програмы IBM SPSS v28.

Результаты. Результаты указывают на существенные различия в соотношении возраста, наличия предыдущей беременности, способа родоразрешения, гестационного возраста и низкой массы тела младенца при рождении между группами с ПЭ и без ПЭ (p < 0,05). При этом между группами значимых различий не обнаружено между частотой крайне низкой массы тела при рождении, наличия перипартальной кардиомиопатии, HELLP-синдрома и отека легких (p > 0,05), а также для уровня ИМТ (отношение шансов (ОШ) = 1,361; 95 % доверительный интервал (ДИ) = 0,828–2,237; p = 0,223).

Заключение. В патогенезе ПЭ при подростковой беременности могут играть роль всевозможные факторы риска. Для прогнозирования ПЭ одного лишь ИМТ недостаточно. Для более полной стратификации рисков при подростковой беременности необходимо проведение дальнейших исследований.

НАУЧНЫЕ ОБЗОРЫ

Что уже известно об этой теме?

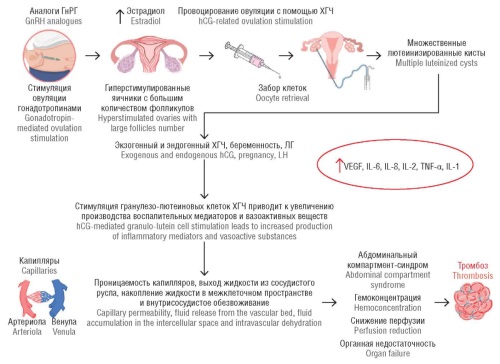

► Тяжелые формы синдрома гиперстимуляции яичников (СГЯ) рассматриваются в качестве ведущего этиопатогенетического фактора развития тромбоэмболических осложнений при проведении процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

► Наличие наследственных и приобретенных форм тромбофилии, в том числе мутации фактора V Лейден, G20210A протромбина и антифосфолипидного синдрома, ассоциировано с повышенным риском тромбозов при стимуляции овуляции, особенно у пациенток с коморбидным фоном.

► Перенос криоконсервированных эмбрионов сопряжен с существенно меньшим риском венозных тромбоэмболических осложнений по сравнению со свежими циклами ЭКО, что связано с исключением воздействия высоких концентраций эстрогенов и предотвращением развития СГЯ.

Что нового дает статья?

► Впервые акцентировано внимание на роли гипергомоцистеинемии (ГГЦ) как независимого фактора риска венозного тромбоза в циклах ЭКО, что может служить основанием для включения этого маркера в алгоритмы скрининга.

► Обоснована необходимость дифференцированного подхода к тромбопрофилактике с учетом характера стимуляции овуляции, наличия СГЯ и сопутствующих факторов риска, включая тромбофилии и метаболические нарушения.

► Установлена патогенетическая связь между типом переносимого эмбриона (свежий или криоконсервированный) и частотой венозной тромбоэмболии (ВТЭ) в I триместре, особенно в группе женщин с тромбофилией, что позволяет оптимизировать тактику вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Внедрение рутинного скрининга на тромбофилию у женщин, планирующих ЭКО, позволит провести стратификацию риска и определить показания к профилактике тромбозов еще до начала гормональной стимуляции.

► Использование процедуры криопереноса у пациенток с высоким тромботическим риском может стать предпочтительной стратегией, позволяя минимизировать вероятность ВТЭ без снижения эффективности программ ЭКО.

► Включение факторов метаболического профиля (ожирение, ГГЦ) в оценку тромботического риска расширит возможности персонализированного подбора тактики ВРТ и профилактических мероприятий.

В данном обзоре представлены современные данные о взаимосвязи между процедурами экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и тромботическими осложнениями с акцентом на эпидемиологические, патофизиологические и клинические аспекты. Тромбоз, хотя и является редким осложнением ЭКО (частота составляет около 0,2 %), представляет собой серьезную проблему, особенно у пациенток с синдромом гиперстимуляции яичников (СГЯ). При СГЯ риск тромботических осложнений значительно возрастает, что подчеркивает необходимость тщательного мониторинга и профилактики. Артериальные тромбозы, хотя и встречаются реже венозных, чаще связаны с СГЯ и возникают на ранних этапах после стимуляции. Также характерна атипичная локализация тромбозов: верхние конечности, шея и церебральные вены. Риск тромбообразования наиболее высок в I триместре беременности, наступившей в результате ЭКО, и может сохраняться в течение нескольких недель после разрешения СГЯ. К ключевым факторам риска тромботических осложнений относятся: СГЯ, который увеличивает риск тромбозов в 100 раз; тромбофилия (как наследственная, так и приобретенная), особенно у женщин с множественными факторами риска; ожирение, которое ассоциировано с повышением уровня эстрогенов и прокоагулянтных факторов; возраст матери старше 35 лет; синдром поликистозных яичников, который увеличивает риск венозных тромботических осложнений в 5 раз. Особое внимание уделено стратегиям снижения риска тромботических осложнений. Использование ревитализированных эмбрионов может значительно снизить риск тромбозов по сравнению с переносом свежих эмбрионов, что связано с отсутствием значительного повышения уровня эстрогенов и исключением риска СГЯ.

Что уже известно об этой теме?

► Современная противоопухолевая терапия, такая как химиотерапия, гормональная терапия и лучевая терапия, может негативно повлиять на репродуктивную функцию. Вопрос о сохранении фертильности у женщин с раком молочной железы (РМЖ) становится все более актуальным ввиду увеличения числа молодых пациенток с РМЖ.

► Химиотерапия может снизить овариальный резерв, вызвать преждевременную менопаузу и привести к бесплодию. Гормональная терапия также может оказывать влияние на фертильность, хотя ее последствия менее выражены. Лучевая терапия редко вызывает потерю фертильности напрямую, однако она может потребовать предохранения.

► Разрабатываются различные методы сохранения фертильности, такие как криоконсервация яйцеклеток и эмбрионов, а также временное подавление функции яичников с помощью агонистов гонадотропин-рилизинг гормона (аГнРГ). Эти методы помогают женщинам с РМЖ сохранить возможность стать матерями в будущем.

Что нового дает статья?

► Систематизированы ключевые стратегии, применяемые для предотвращения потери фертильности, включая криоконсервацию яйцеклеток, эмбрионов и ткани яичников, а также временное подавление функции яичников с помощью аГнРГ.

► Отмечена значимость долгосрочного наблюдения за детьми, рожденными с использованием сохраненных гамет и тканей, для оценки безопасности и результативности применяемых методов.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Внедрение методов сохранения фертильности в клиническую практику может оказать значительное влияние на лечение РМЖ в обозримом будущем. Прежде всего, это позволит врачам предлагать более индивидуализированные планы лечения, учитывающие репродуктивные желания и потребности пациенток.

► Применение таких методов, как криоконсервация яйцеклеток и эмбрионов, а также временное подавление функции яичников может снизить страх перед утратой способности к деторождению, что в свою очередь улучшит психоэмоциональное состояние пациенток и повысит их приверженность к лечению.

► В долгосрочной перспективе дальнейшее развитие и усовершенствование методов сохранения фертильности может привести к созданию более эффективных и безопасных протоколов лечения, которые будут меньше влиять на репродуктивную функцию. Это поможет увеличить число женщин, сохранивших возможность зачать и родить здорового ребенка после завершения лечения РМЖ.

В статье рассматриваются актуальные методы сохранения фертильности у женщин, проходящих лечение рака молочной железы (РМЖ). Подробно обсуждаются современные методы лечения РМЖ и их влияние на фертильность. Описаны ключевые стратегии, применяемые для предотвращения потери фертильности, включая криоконсервацию яйцеклеток, эмбрионов и ткани яичников, а также временное подавление функции яичников с помощью агонистов гонадотропин-рилизинг гормона. Анализируются факторы, затрудняющие доступ к этим методам, такие как недостаток информации, ограниченные ресурсы здравоохранения и необходимость немедленного начала противораковой терапии. Подчеркивается важность комплексной системы поддержки пациенток, включающей координацию действий онкологов, специалистов по репродуктивным технологиям и психологов. Особое внимание уделяется важности дальнейшего развития и усовершенствования существующих методов, направленных на снижение гонадотоксичности, а также продолжению исследований для выявления новых безопасных и эффективных стратегий. Указывается на значимость долгосрочного наблюдения за детьми, рожденными с использованием сохраненных гамет и тканей, для оценки безопасности и результативности применяемых методов. Интеграция методов сохранения фертильности в общую стратегию лечения РМЖ может существенно улучшить качество жизни женщин, повысив их шансы на восстановление репродуктивной функции после завершения основного курса лечения.

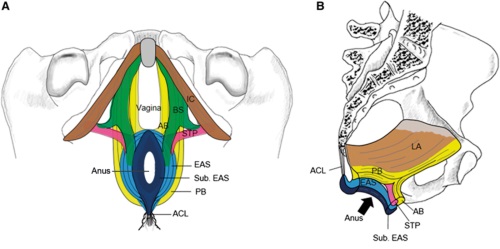

Что уже известно об этой теме?

► Распространенность пролапса тазовых органов (ПТО) составляет от 3 до 50 % и сопровождается рядом анатомо-топографических и функциональных нарушений тазового дна и органов малого таза, приводящих к снижению трудоспособности и качества жизни женщин.

► Мышцы тазового дна поддерживают тазовые органы в правильном положении по отношению к вертикальной оси тела, обеспечивают замыкающую и удерживающую функции вагинального, уретрального и анального отверстий. Замыкающий аппарат влагалища у животных представлен круговой мышцей, отсутствующей у людей.

► Тазовое дно представлено тремя слоями мышц – поверхностным, средним и глубоким, анатомическое расположение которых описывают с указанием на точки их прикрепления. Представление мышечного комплекса, замыкающего влагалище, имеет разноречивые трактовки при отсутствии единой функциональной терминологии.

Что нового дает статья?

► В отличие от животных, у женщин замыкательный аппарат уретры и прямой кишки представлен внутренними и наружными сфинктерами; мышечный комплекс, сжимающий половую щель и нижнюю треть влагалища, состоит из 5 мышц, которые совокупно обеспечивают замыкательную функцию.

► M. bulbospongiosus и transversus perinei superficialis поверхностного слоя тазового дна удерживают сомкнутой половую щель. M. sphincter urethrovaginalis в среднем слое сужает уретру и влагалище. M. pubovaginalis и m. puborec-

talis (медиальные ножки m. levator ani) глубокого слоя сжимают нижнюю треть влагалища.

► Мышцы, замыкающие влагалище, анатомически связаны с соседними тазовыми органами, что обусловлено общностью их эмбрионального развития, и нарушение их анатомии и функции при ПТО способствует развитию мочевой и анальной инконтиненции, несмотря на целостность сфинктеров.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Надежная теоретическая основа понимания анатомии и функций мышц тазового дна у женщин будет способствовать разработке и внедрению стандартизированной терминологии, улучшению и обеспечению более высокого качества исследований и медицинской помощи.

► Знание анатомии и умение определять функциональные нарушения поддерживающего и замыкательного мышечного комплекса тазового дна имеет принципиальное значение для своевременного выявления групп риска и эффективности лечения как оперативного, так и консервативного.

Введение. В современной литературе мышцы тазового дна представлены описанием их анатомического расположения и указанием на точки их прикрепления, но их совокупная анатомо-топографическая и функциональная значимость описана недостаточно.

Цель: определить физиологическое значение и анатомические единицы мышечного комплекса, замыкающего влагалище, их топографию и функции в норме и при пролапсе тазовых органов (ПТО).

Материалы и методы. Поиск зарубежных литературных источников проводился в международных базах публикаций PubMed/MEDLINE, Google Scholar, Cochrane Library, русскоязычных – в поисковой системе eLibrary с неограниченной глубиной поиска по ключевым словам «тазовое дно», «половая щель», «влагалище», «сфинктеры», «пролапс тазовых органов», «недержание мочи», «анальная инконтиненция», «pelvic floor», «genital fissure», «vagina», «sphincters», «pelvic organ prolapse», «urinary incontinence», «anal incontinence». В обзор были включены работы, удовлетворявшие критериям включения: систематические обзоры, полнотекстовые оригинальные исследования, содержащие результаты патологоанатомических, клинических и аппаратных методов исследований, посвященных анатомии и физиологии тазового дна, а также монографии и учебники. Всего в описательный обзор включены 53 публикации.

Результаты. В отличие от животных, а также замыкательного аппарата уретры и прямой кишки, представленных внутренними и наружными сфинктерами, мышечный комплекс, сжимающий половую щель и нижнюю треть влагалища, состоит из 5 мышц. Мышцы m. bulbospongiosus поверхностного слоя тазового дна и m. transversus perinei superficialis, расположенная в теле промежности, позволяют удерживать сомкнутой половую щель. Находящийся в среднем слое наружный сфинктер уретры покрывает вентральную поверхность уретры и охватывает дистальный отдел влагалища, образуя m. sphincter urethrovaginalis, сокращение которого приводит к сужению как уретры, так и влагалища. Глубокий слой представлен m. levator ani, медиальные и передние пучки которой – m. pubovaginalis проходят по бокам влагалища, а латеральнее расположенная m. puborectalis огибает прямую кишку в виде мышечной стропы U-образной формы; обе они смыкают щель между медиальными ножками m. levator ani, суживая нижнюю треть влагалища. Все указанные мышцы имеют тесную анатомическую связь с соседними органами, что обусловлено их единым эмбриональным развитием, и определяют стабильность и функциональную активность всего комплекса тазовых органов в целом. Нарушение целостности указанного комплекса мышц (разрыв, перерастяжение время родов) или деградация их структуры, характеризующаяся потерей тонуса и силы сокращений, приводит к невозможности смыкания половой щели, увеличению расстояния между медиальными отделами m. levator ani в нижней трети влагалища и потере поддерживающей и замыкательной функций тазового дна и развитию ПТО. Кроме того, нарушение функции мышц-констрикторов, анатомически связанных с соседними органами, что обусловлено общностью их эмбрионального развития, способствует развитию мочевой и анальной инконтиненции, несмотря на целостность их сфинктеров.

Заключение. Мышечный комплекс, сжимающий половую щель и нижнюю треть влагалища, характеризуется отсутствием круговой мышцы и представлен 5 мышцами, имеющими тесную анатомическую связь с соседними тазовыми органами. Повреждение этого комплекса мышц приводит к сочетанным анатомо-топографическим и функциональным изменениям тазового дна, проявляющихся опущением/выпадением тазовых органов и мочевой/анальной инконтиненцией.

Что уже известно об этой теме?

► Нередко субъективность, встречающаяся на различных этапах экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), снижает эффективность процедуры. В этой связи внедрение принципов объективности и эффективности представляет собой многообещающий путь для улучшения результатов ЭКО. В решении данной проблемы важную роль могут сыграть технологии искусственного интеллекта (ИИ).

► Цифровые платформы на базе ИИ могут стать эффективными инструментами для автоматизации и мониторинга качества лечения. В целом, ИИ имеет огромный потенциал для улучшения как клинических результатов, так и эффективности работы эмбриологов, что особенно актуально на фоне растущего спроса на процедуры ЭКО по всей стране.

Что нового дает статья?

► Алгоритмы машинного обучения могут обрабатывать изображение эмбрионов для оценки их качества, что способствует выбору наиболее жизнеспособных вариантов для переноса.

► Существуют этические и технические препятствия, которые мешают широкому внедрению ИИ в клиническую практику. Вопросы конфиденциальности данных и необходимость подготовки специалистов для работы с новыми технологиями также вызывают озабоченность.

► ИИ может анализировать обширные наборы данных, включая медицинские истории болезней и результаты исследований, для более точного прогнозирования исходов беременности. Это позволяет врачам принимать более обоснованные клинические решения.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► В обозримом будущем алгоритмы ИИ смогут анализировать данные пациентов более эффективно, помогая выявлять причины бесплодия на ранних стадиях.

► Мультимодальные модели, которые объединяют разные типы данных, могут значительно повысить точность прогнозирования исходов беременности.

► ИИ может улучшить процесс ведения пациентов путем оптимизации записи на прием, мониторинга состояния здоровья и предоставления персонализированных рекомендаций по образу жизни.

В условиях возрастающей проблемы бесплодия в Российской Федерации вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) зарекомендовали себя как один из самых эффективных способов лечения данного заболевания. Примечательно, что внедрение методов ВРТ, в частности экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), подтолкнуло к значительному увеличению рождаемости за последние 2 десятилетия. Исследования показывают, что алгоритмы машинного обучения могут обрабатывать изображения эмбрионов для оценки их качества, что способствует выбору наиболее жизнеспособных вариантов для переноса. Существуют этические и технические препятствия, мешающие широкому внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в клиническую практику, включая вопросы конфиденциальности данных и необходимости подготовки специалистов для работы с новыми технологиями. ИИ способен анализировать обширные наборы данных, включая медицинские истории болезней и результаты исследований, для более точного прогнозирования исходов беременности. Это позволяет врачам принимать более обоснованные клинические решения. В будущем алгоритмы ИИ смогут анализировать данные пациентов более эффективно, помогая выявлять причины бесплодия на ранних стадиях.

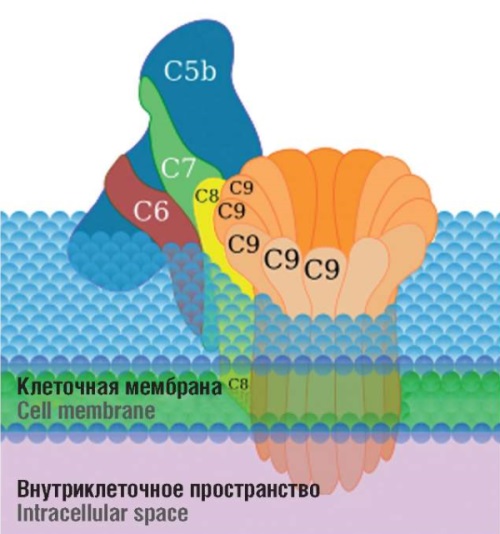

Что уже известно об этой теме?

► Система комплемента – важная часть иммунной системы, играющая ключевую роль в защите организма и в регуляции воспалительного ответа. Она состоит из более чем 30 белков, которые взаимодействуют друг с другом, образуя каскад реакций, способствующих уничтожению патогенов, воспалению и активации других иммунных компонентов.

► Система комплемента обеспечивает поддержание гомеостаза и регуляцию иммунного ответа. Продукты активации комплемента выполняют функции, способствующие антисептическим эффектам в организме, одновременно предотвращая чрезмерные воспалительные реакции.

► У женщин с преэклампсией (ПЭ) наблюдается повышенная активация определенных компонентов системы комплемента, что может приводить к активации воспалительных процессов и повреждению эндотелия сосудов.

Что нового дает статья?

► Активация комплемента, в частности, компонентов C3 и C5, происходит в плацентарной ткани и вызывает воспалительные реакции, что, в свою очередь, усиливает сосудистую проницаемость. Это не только усугубляет клинические проявления ПЭ, но и может приводить к системным осложнениям.

► Клинические исследования нацелены на идентификацию молекулярных и генетических маркеров, позволяющих предсказать риск возникновения ПЭ, связанный с дисфункцией комплемента. Это открывает новые возможности для профилактических стратегий у женщин, находящихся в группе повышенного риска.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Исследования в этой области продолжаются, и их результаты могут открыть новые подходы к диагностике и лечению ПЭ, а также помогут понять более глубокие механизмы, участвующие в регуляции иммунного ответа во время беременности.

► Нерегулируемая активация комплемента – угроза сохранения беременности. Одним из ключевых аспектов является необходимость интеграции многопрофильных стратегий, направленных как на раннее выявление, так и на эффективное управление возможными осложнениями.

► Внедрение методик, направленных на контроль за уровнями специфических маркеров системной воспалительной реакции, может стать важным шагом на пути к профилактике ПЭ.

В статье рассматриваются существующие теории патогенеза преэклампсии (ПЭ), роль системы комплемента в развитии ПЭ, а также влияние нарушений системы комплемента на исход беременности и тяжесть течения заболевания. Проведенные исследования в области ПЭ действительно зародили множество новых научных вопросов и гипотез. Один из ключевых вопросов заключается в том, является ли активация системы комплемента первопричиной развития ПЭ, или же она представляет собой следствие одного или нескольких патологических процессов, связанных с этим синдромом.

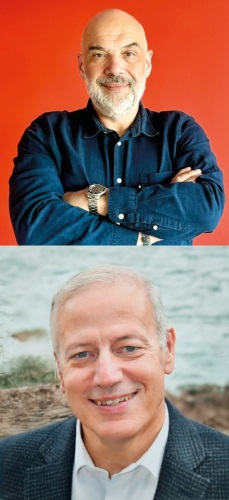

ИЗ ИСТОРИИ

В статье освещаются ключевые этапы жизни и профессиональной деятельности британского хирурга Патрика Кристофера Стептоу, сыгравшего ключевую роль в развитии вспомогательных репродуктивных технологий. Начав карьеру как специалист по лапароскопии, он разработал малоинвазивные методы забора ооцитов, что стало критически важным для успеха экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Стептоу в сотрудничестве с Робертом Эдвардсом провел первую успешную процедуру ЭКО, результатом которой в 1978 г. стало рождение Луизы Браун – первого в мире ребенка «из пробирки». Новаторские хирургические техники Стептоу заложили основу современных протоколов ЭКО.

СОБЫТИЯ

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2500-3194 (Online)