РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

В данном номере журнала представлены исследования в области акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины. Рассмотрены генетические аспекты преэклампсии, включая роль полиморфизма rs1799983 гена NOS3, современные подходы к прогнозированию возникновения миомы матки с использованием нейросетевых технологий, а также значение вазопрессина как маркера преждевременных родов. Особое внимание уделено персонализированным методам лечения коагулопатических кровотечений на основе тромбоэластометрии и ведению беременности при хронической патологии почек. В обзорных статьях проанализированы фармакологические свойства фумарата железа, роль гена ARID1A в онкогинекологии, влияние микробиома на эффективность вспомогательных репродуктивных технологий и патогенез фетального воспалительного синдрома. Клиническое наблюдение описывает редкий случай спонтанного разрыва матки, представлен исторический анализ забытых акушерских приемов.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Что уже известно об этой теме?

► Преэклампсия (ПЭ) – гипертензивное осложнение беременности, относящееся к большим акушерским синдромам. По времени манифестации выделяют раннюю (до 34 недель гестации) и позднюю ПЭ (с 34 недель гестации). В обоих случаях ключевым звеном патогенеза служит системная эндотелиальная дисфункция, схожая с таковой при инфицировании SARS-CoV-2.

► Женщины, перенесшие ПЭ, в дальнейшем подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний, когнитивных расстройств, терминальной почечной недостаточности, тромбоэмболии, сахарного диабета, которые ассоциированы с повреждением эндотелия, сохраняющимся на протяжении длительного времени после разрешения ПЭ, в том числе пожизненно.

► Эпидемиологически доказано влияние наследственного фактора на развитие ПЭ. Ген, ответственный за формирование данной патологии, на сегодня не выделен. Однако риск может повышаться при носительстве полиморфных вариантов некоторых генов, в том числе контролирующих функционирование эндотелия.

Что нового дает статья?

► Выявлена взаимосвязь между носительством полиморфного варианта гена NOS3 и развитием ПЭ среди женщин, проживающих на территории Республики Татарстан (Россия).

► На восприимчивость к SARS-CoV-2 в период беременности не влияет носительство полиморфизма rs1799983 гена NOS3.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Выявленный генетический маркер потенциально может быть применен в составе комплексных моделей прогнозирования ПЭ, в том числе на прегравидарном этапе.

Введение. Преэклампсия (ПЭ) – осложнение беременности, в основе которого лежит генерализованная сосудистая дисфункция. Системная эндотелиопатия возникает также на фоне вирусной инфекции, такой как SARS-CoV-2. Известным маркером поражения эндотелия является снижение концентрации оксида азота (NO), продуцируемого эндотелиоцитами. NOS3 – ген, кодирующий эндотелиальную синтазу оксида азота (англ. endothelial nitric oxide synthase, eNOS), фермент, ответственный за синтез NO.

Цель: исследование ассоциации однонуклеотидного полиморфизма rs1799983 гена NOS3 с риском развития ПЭ и восприимчивостью к SARS-CoV-2 во время беременности у женщин, проживающих на территории Республики Татарстан.

Материалы и методы. На базе ГАУЗ ГКБ № 7 им. М.Н. Садыкова г. Казани проведено наблюдательное ретроспективное исследование «случай-контроль» с участием 416 женщин. В первую группу вошли 119 пациенток с ПЭ, но без признаков вирусной инфекции. Вторая группа включала 98 беременных со среднетяжелым течением SARS-CoV-2 без гипертензивных расстройств. Контрольную группу составили 199 беременных с нормотензией на протяжении гестации, не имевших признаков вирусной инфекции. Материалом для исследования служила цельная кровь матери. Проводилось генотипирование полиморфизма rs1799983 гена NOS3 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Результаты. Сравнительная оценка частоты встречаемости генотипов rs1799983 гена NOS3 продемонстрировала статистическую значимость между группой пациенток с ПЭ и контрольной группой (р < 0,05). Носительство аллеля G и генотипа G/G полиморфизма rs1799983 гена NOS3 ассоциировано с риском развития ПЭ. Ассоциации между носительством полиморфизма rs1799983 гена NOS3 и восприимчивостью к SARS-CoV-2 у беременных найдено не было (р > 0,05).

Заключение. Проведенное исследование выявило ассоциацию носительства полиморфизма rs1799983 гена NOS3 с риском развития ПЭ у женщин, проживающих на территории Республики Татарстан, однако не было установлено его взаимосвязи с восприимчивостью к SARS-CoV-2 во время беременности.

Что уже известно об этой теме?

► Онкологические пациенты имеют значительно более высокий риск венозных тромбоэмболических (ВТЭ) осложнений по сравнению с общей популяцией, особенно при наличии метастазов и проведении противоопухолевой терапии.

► Ряд клинических шкал и биомаркеров используются для прогнозирования рецидивов ВТЭ, однако ни одна из моделей не обеспечивает полной индивидуализации подхода.

► Продолжительность антикоагулянтной терапии (АКТ) при рецидивах ВТЭ у пациентов со злокачественными опухолями остается предметом дискуссии, особенно после стандартных первых 6 месяцев лечения.

Что нового дает статья?

► Шкалы Vienna-CATS и Tic-Onco обладают высокой дискриминационной способностью при оценке долгосрочного риска рецидива тромбозов у онкологических пациентов.

► Персонифицированная АКТ продолжительностью более 5 лет эффективно предотвращает рецидивы ВТЭ у пациенток с выраженным риском без выраженного увеличения риска кровотечений.

► Персонифицированный алгоритм АКТ у пациенток с онкологическими заболеваниями, основанный на сочетании клинико-гематологических данных, уровня D-димера, оценки функции почек и наличия генетических форм тромбофилии позволяет не только оптимизировать безопасность терапии, но и повысить ее эффективность при длительном применении.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Использование шкал Vienna-CATS и Tic-Onco в рутинной практике позволит более точно идентифицировать пациентов, нуждающихся в длительной профилактике, включая тех, кто ранее не попадал в категорию высокого риска по шкале Khorana.

► Результаты исследования могут способствовать пересмотру сроков АКТ у онкологических пациентов с высоким риском рецидива тромбозов в сторону ее продления.

► Внедрение генетического тестирования тромбофилии в алгоритмы оценки риска может стать стандартом при выборе стратегии длительной АКТ в онкологии.

Цель: стратифицировать риск тромбозов и оценить частоту рецидивов венозной тромбоэмболии (ВТЭ) и кровотечений на фоне длительной антикоагулянтной терапии (АКТ) у пациенток с раком яичников (РЯ) III–IV стадии.

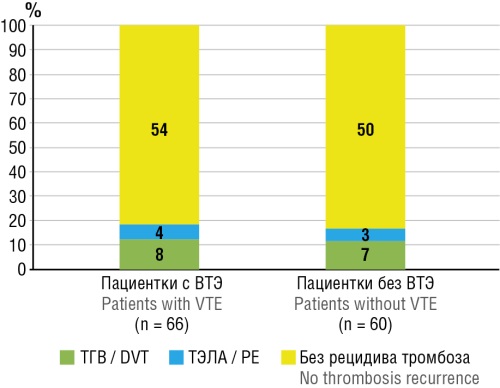

Материалы и методы. Проведено проспективное интервенционное сравнительное нерандомизированное исследование с участием 126 пациенток с РЯ III–IV стадии, из которых 66 перенесли ВТЭ и получали длительную АКТ в течение 60–72 месяцев, а 60 составили группу сравнения без тромботических осложнений. Стратификация риска проводилась с использованием шкал Khorana, Vienna-CATS и Tic-Onco. Оценивали частоту рецидивов ВТЭ и кровотечений, а также прогностическую значимость шкал.

Результаты. У 18,2 % пациенток, получавших антикоагулянты, развились рецидивы ВТЭ (у 12,1 % – тромбоз глубоких вен, у 6,1 % – тромбоэмболия легочной артерии), причем ⅔ случаев произошли в первый год терапии. В группе сравнения частота ВТЭ составила 16,7 %. Массивные кровотечения зафиксированы у 6,1 % пациенток, клинически значимые умеренные – у 21,2 %. Шкалы Vienna-CATS (AUC = 0,719) и Tic-Onco (AUC = 0,730) продемонстрировали лучшую прогностическую способность по сравнению с моделью Khorana (AUC = 0,671).

Заключение. Длительная АКТ в течение 60–72 месяцев у пациенток с высоким тромботическим риском позволяет достоверно снижать частоту рецидивов ВТЭ при допустимом уровне геморрагических осложнений и может рассматриваться как предпочтительная стратегия вторичной профилактики при активном онкологическом процессе.

Что уже известно об этой теме?

► Лейомиома матки (ЛМ) занимает лидирующие позиции в структуре заболеваний женских половых органов, находясь на втором месте среди всех гинекологических заболеваний.

► Сегодня требуется смена парадигмы подхода к заболеванию и разработка модели персонализированной как первичной, так и вторичной профилактики в зависимости от предполагаемых факторов риска.

► Нейросестевой анализ может стать перспективным инструментом для оптимизации медицинских процессов, что обуславливает его пользу и актуальность в здравоохранении.

Что нового дает статья?

► Описана модель прогноза возникновения ЛМ с помощью нейросетевого анализа факторов риска, где число входных нейронов составило 12 единиц; включено 2 скрытых слоя, содержащие 5 и 7 единиц, и 2 выходных нейрона (ЛМ есть/нет).

► Точность прогноза разработанной модели составила 92,3 %, чувствительность – 90,6 %, специфичность – 94,2 %, что доказывает перспективность данного метода для клинической практики.

► ROC-анализ, характеризующий информативность нейросетевого анализа данных в ранней диагностике ЛМ, подчеркивает прогностическую ценность метода: площадь под кривой = 0,93 (95 % доверительный интервал = 0,91–0,94; р < 0,001).

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► В перспективе разработанная модель может быть использована с целью раннего выявления ЛМ среди женщин, проходящих ежегодный скрининг, что позволит изменить устоявшуюся парадигму радикального лечения на превентивный подход.

► Более глубокое понимание этиологии опухоли будет ключевым для разработки новых методов лечения и профилактики ЛМ.

Цель: создать модель прогноза возникновения лейомиомы матки (ЛМ) на основе анализа факторов риска с помощью нейронной сети и оценить ее прогностические характеристики.

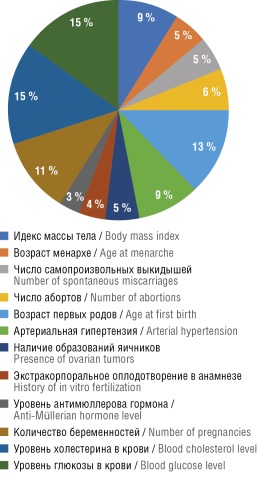

Материалы и методы. В период с 2022 г. по 2024 г. выполнено ретроспективное исследование «случай–контроль» 209 пациенток в возрасте 20–47 лет, среди которых были выделены 2 группы: группа 1 – 106 женщин с ЛМ, группа 2 – 103 пациентки без ЛМ. Проведена предварительная обработка данных с последующим количественным анализом взаимосвязи факторов риска с развитием ЛМ с помощью нейросетевого анализа. Для создания прогностической модели возникновения ЛМ применялся метод многослойного перцептрона.

Результаты. В ходе проведенного исследования программой было отобрано 12 факторов, имевших статистически значимые различия при сравнении 2 групп: индекс массы тела (ИМТ), возраст менархе, число абортов и самопроизвольных абортов, возраст первых родов, наличие артериальной гипертензии (АГ), доброкачественных образований яичников, экстракорпоральное оплодотворение в анамнезе, уровень антимюллерова гормона, количество беременностей, содержание холестерина и глюкозы в крови. Точность прогноза разработанной модели составила 92,3 %, чувствительность – 90,6 %, специфичность – 94,2 %. Прогностическая ценность подтверждена с помощью ROC-анализа – площадь под кривой составила 0,93 (95 % доверительный интервал = 0,91–0,94; р < 0,001), что доказывает перспективность данного метода для клинической практики. В число модифицируемых и потенциально-модифицируемых факторов вошли повышенный ИМТ, наличие АГ, доброкачественные новообразования яичников, содержание холестерина и глюкозы. Эти факторы представляются наиболее актуальными ввиду возможности оказать на них прямое или непрямое воздействие, что доказывает значимость превентивного подхода к данному заболеванию.

Заключение. Разработанная модель является эффективным инструментом прогноза возникновения ЛМ (точность 92,3 %), использование которой в клинической практике позволит изменить устоявшуюся парадигму радикального лечения на превентивный подход.

Что уже известно об этой теме?

► Вазопрессин и окситоцин – два родственных нейропептида, различающиеся всего двумя аминокислотами. Вазопрессин повышает тонус гладких мышц сосудистой стенки, вызывает сужение артериол, вен и венул, а также стимулирует активность миометрия независимо от наличия беременности.

► Учеными в области акушерства и гинекологии нашей страны доказано влияние чувствительности рецепторов тканей к вазопрессину. Чем выше количество рецепторов, тем хуже прогноз аденомиоза с проявлением тазовой боли, которая характеризуется спонтанными дисперистальтическими сокращениями миометрия спастического характера.

Что нового дает статья?

► Увеличение концентрации вазопрессина в сыворотке крови прямо пропорционально повышению оценки боли в баллах по визуальной аналоговой шкале (ВАШ).

► Динамическое снижение уровня вазопрессина от первоначального значения в 2 и более раз у пациенток с угрожающими преждевременными родами (ПР) указывает на возможность пролонгирования беременности.

► Повышение концентрации вазопрессина от исходного показателя в 3 и более раз установлено у пациенток с произошедшими ПР.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Динамическое определение концентрации вазопрессина в сыворотке крови в соотношении с оценкой боли в баллах по ВАШ доступно, объективно, экономично для прогнозирования исхода ПР.

Введение. До настоящего времени преждевременные роды (ПР) являются одной из основных проблем современного акушерства. Научным мировым сообществом продолжается поиск доступного, универсального, экономичного метода, позволяющего прогнозировать ПР, что послужило основанием для проведения данного исследования.

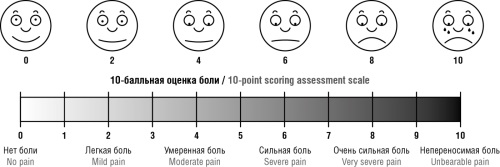

Цель: оценка возможности диагностики и прогнозирования исхода угрожающих ПР путем изучения уровня вазопрессина в сыворотке крови в соотношении с изменением оценки боли в баллах по визуальной аналоговой шкале (ВАШ). Материалы и методы. Проведено проспективное наблюдательное рандомизированное исследование. У 120 беременных изучено содержание вазопрессина в сыворотке венозной крови в соотношении с изменениями уровня боли по ВАШ. Основную группу составили 65 пациенток с жалобами на тянущие боли внизу живота при поступлении в акушерский стационар, из них 31 с угрожающими ПР, у которых беременность сохранена (группа основная А) и 34 родивших преждевременно (группа основная В). В контрольную группу вошли 55 женщин со своевременными родами.

Результаты. В процессе развития спонтанной родовой деятельности выявлено динамическое увеличение концентрации вазопрессина в сыворотке крови, прямо пропорциональное повышению оценки боли в баллах по ВАШ. Установлена статистически значимая зависимость изменения концентрации вазопрессина в сыворотке крови от исхода угрожающих ПР. Так, динамическое снижение уровня вазопрессина от первоначального значения у пациенток с угрожающими ПР (с 0,323 ± 0,046 нг/мл до 0,158 ± 0,034 нг/мл) указывает на возможность пролонгирования беременности, тогда как повышение концентрации вазопрессина от исходного показателя (с 0,117 ± 0,020 нг/мл до 0,364 ± 0,070 нг/мл) установлено у пациенток с произошедшими ПР.

Заключение. Изучение динамики уровня вазопрессина в сыворотке крови позволяет использовать данный нейропептид для прогнозирования исхода угрожающих ПР.

Что уже известно об этой теме?

► У пациенток с хронической болезнью почек (ХБП) в сравнении со здоровыми женщинами повышена частота осложнений беременности – преэклампсии (ПЭ), внутриутробной задержки роста плода, преждевременных родов (ПР), необходимости оперативного родоразрешения.

► При физиологическом течении беременности у здоровых женщин суточная потеря белка не превышает 300 мг. Протеинурия (ПУ) более 300 мг/сут является одним из признаков ПЭ, но у пациенток с ХБП патологическая протеинурия может наблюдаться и в отсутствие ПЭ.

► У здоровых женщин и у части пациенток с ХБП отмечается гестационное снижение креатинина сыворотки, наиболее выраженное во II триместре беременности.

Что нового дает статья?

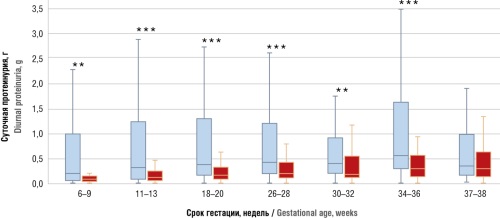

► Во время беременности среди пациенток с хроническим гломерулонефритом (ХГН) в сравнении со страдающими хроническими тубулоинтерстициальными заболеваниями почек (ХТИЗ) был значимо выше процент женщин с ПУ более 1,0 г/сут, пациенток с артериальной гипертензией, но ниже – доля пациенток с инфекцией мочевыводящих путей. Частота ПЭ, фетоплацентарной недостаточности, ПР, кесарева сечения не различалась между группами.

► ПУ практически в течение всей беременности была значимо выше у пациенток с ХГН по сравнению с женщинами с ХТИЗ, но уровень сывороточного креатинина не различался между группами.

► У беременных с ХГН, у которых развилась ПЭ, потеря белка в ранние сроки беременности была значимо выше по сравнению с пациентками без ПЭ. Однако у пациенток с ХТИЗ протеинурия в ранние сроки не различалась между подгруппами с ПЭ и без ПЭ.

► Как у пациенток с ХГН, так и у женщин с ХТИЗ с ранних сроков гестации и до конца беременности отмечался рост ПУ (за исключением периода стабилизации в 26–32 недели), а креатинин сыворотки сначала снижался к 11–13-й неделе, затем стабилизировался, а после 26–28 недель нарастал до момента родоразрешения.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Наличие значимой ПУ в ранние сроки беременности и сохранение ее в течение всей гестации у пациенток с ХГН поможет в оценке повышенного риска присоединения ПЭ. У пациенток с ХТИЗ отсутствие ПУ в ранние сроки беременности не позволяет прогнозировать отсутствие присоединения ПЭ.

► Трактовка умеренного нарастания креатинина сыворотки после 26-й недели гестации как физиологических изменений (в отсутствие основных признаков ПЭ, страдания плода) позволит избежать необоснованного досрочного родоразрешения у пациенток с ХБП.

Введение. У женщин с хронической болезнью почек (ХБП) повышена частота осложнений беременности, однако имеется мало сравнительных исследований особенностей течения беременности у пациенток с хроническим гломерулонефритом (ХГН) и с хроническими тубулоинтерстициальными заболеваниями почек (ХТИЗ).

Цель: сравнение частоты осложнений беременности, а также уровней протеинурии (ПУ) и сывороточного креатинина в разные сроки гестации у пациенток с ХГН и с ХТИЗ.

Материалы и методы. Проведено наблюдательное одноцентровое исследование с участием 128 беременных с ХГН (135 родов) и 138 с ХТИЗ (145 родов). Оценивали частоту осложнений, суточную ПУ и уровень креатинина сыворотки с ранних сроков гестации до родов с интервалами 4–6 недель.

Результаты. Благоприятный исход беременности наблюдался у 94,8 % пациенток с ХГН и у 95,7 % с ХТИЗ. Частота пре - эклампсии (ПЭ), фетоплацентарной недостаточности, острого повреждения почек, преждевременных родов не различалась между группами; однако при ХГН значимо чаще встречались артериальная гипертензия, суточная ПУ > 1,0 г/сут, а при ХТИЗ – инфекции мочевыводящих путей. В течение беременности ПУ нарастала в обеих группах, при этом только в группе ХГН ПУ в ранние сроки была значимо выше у пациенток с присоединением ПЭ, чем без ПЭ. В обеих группах отмечалась сходная динамика содержания сывороточного креатинина: снижение с ранних сроков, стабилизация в конце II – начале III триместра и последующее нарастание с 28–30 недель до родоразрешения.

Заключение. Высокая ПУ в ранние сроки беременности может помочь в прогнозировании ПЭ при ХГН, но не при ХТИЗ. У пациенток с ХБП нарастание ПУ, как и рост креатинина сыворотки до исходного уровня в III триместре, характерны и не должны служить однозначным показанием к досрочному родоразрешению при отсутствии диагноза ПЭ и страдания плода.

Что уже известно об этой теме?

► Первым фактором свертывания, снижающимся при кровотечении и приводящим к коагулопатии, является фибриноген. Уровень фибриногена при послеродовом кровотечении (ПРК) может с высокой долей вероятности спрогнозировать прогрессирование и тяжесть кровотечения.

► Восполнение уровня фибриногена посредством криопреципитата и его контроль при массивном акушерском кровотечении возможен только при использовании алгоритма на основе вязкоупругих тестов.

► Использование параметров тромбоэластометрии (ТЭМ) и знание их корреляции с коагулологическими тестами позволяет избегать необоснованных трансфузий.

Что нового дает статья?

► Связь параметров коагулологических тестов, параметров ТЭМ и объема кровопотери позволяет заведомо предположить необходимый план действий при ПРК.

► При объеме кровопотери до 2000 мл не всегда требуется трансфузионная терапия, при определенных потребностях можно обойтись препаратами протромбинового комплекса.

► Трансфузия тромбоконцентрата в случае кровотечения у акушерских пациенток требуется в крайне редких случаях.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Совершенствование алгоритма лечения массивного акушерского кровотечения с использованием параметров ТЭМ позволит в короткие сроки выявить или исключить дефекты в системе гемостаза и правильно его скорректировать.

► Целенаправленная терапия акушерских кровотечений позволит снизить количество необоснованных трансфузий и улучшить течение послеродового периода.

Цель: обосновать дифференцированный подход к лечению акушерских коагулопатических кровотечений в зависимости от характера нарушений системы гемостаза.

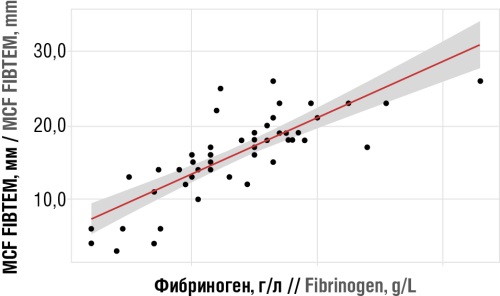

Материалы и методы. Проведено проспективное когортное исследование с участием 52 пациенток с послеродовым кровотечением (ПРК), родивших в период с 2021 по 2023 гг. Диагностика и лечение коагулопатии проводилось по алгоритму с использованием параметров тромбоэластометрии (ТЭМ). Пациенток разделили на 3 группы в зависимости от объема кровопотери: группа 1 (n = 19) – кровопотеря до 1500 мл; группа 2 (n = 14) – кровопотеря 1500–1999 мл; группа 3 (n = 19) – кровопотеря 2000 мл и более. Определяли показатели гемостаза: количество тромбоцитов, протромбиновый индекс, активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), уровень фибриногена по Клаусу, международное нормализованное отношение и параметры ТЭМ, включающие время свертывания (англ. clotting time, CT), время образования сгустка (англ. clot formation time, CFT), максимальную плотность сгустка (англ. maximum clot firmness, MCF), максимальную плотность сгустка на 10-й минуте (А10) на каналах EXTEM (тест, при котором для активации внешнего пути коагуляции используется рекомбинантный тканевой фактор), FIBTEM (тест, в котором активность тромбоцитов подавляется цитохалазином D, что позволяет обнаруживать дефицит фибриногена или качественные нарушения полимеризации фибрина) и INTEM (тест, где в качестве контактного активатора внутреннего пути коагуляции используется эллаговая кислота). Образцы крови отбирали до введения компонентов и препаратов крови, транексамовой кислоты.

Результаты. Выявлены статистически значимые различия между уровнем фибриногена, параметрами MCF и A10 на канале FIBTEM в зависимости от объема кровопотери (р < 0,05), что свидетельствовало о снижении качества фибринового сгустка с увеличением объема кровопотери. Установлены высокой тесноты прямые связи между значениями фибриногена, MCF и A10, которые демонстрируют, что при уменьшении уровня фибриногена на момент кровотечения на 1,0 г/л следует ожидать уменьшения MCF на 3,802 мм (полученная модель объясняет 64,3 % наблюдаемой дисперсии), а А10 – на 3,497 мм (полученная модель объясняет 64,1 % наблюдаемой дисперсии). Всем пациенткам, у которых объем кровопотери достигал более 2000 мл, вводили криопреципитат, различия показателей статистически значимы между группой 3 в сравнении с группами 1 и 2 (р < 0,001). Параметры тромбоэластометрии CT и CFT на канале INTEM также коррелировали с объемом кровопотери и имели статистически значимую прямую корреляционную связь заметной тесноты (по шкале Чеддока) между АЧТВ и СТ (ρ = 0,612; р < 0,001) и умеренной тесноты между АЧТВ и CFT (rxy = 0,44; р = 0,017). Необходимость в переливании свежезамороженной плазмы (СЗП) и препаратов протромбинового комплекса (ППК) возникала при АЧТВ более 35 секунд в 77 % случаев (среди всех пациенток), при параметре СТ более 260 секунд – в 63 % случаев и СFT более 110 секунд – в 63 % случаев, соответственно; различия показателей статистически значимы при сравнении с показателями пациенток, которым не требовалось введение СЗП и ППК (р < 0,05). Благодаря протоколу контролируемой трансфузии, в группе 1 в 57,9 % случаев удалось обойтись без трансфузионной терапии; различия показателей статистически значимы в сравнении с группами 2 и 3 (р < 0,05).

Заключение. Применение метода ТЭМ в диагностике нарушений в системе гемостаза при ПРК позволило дифференцированно и в короткие сроки применить патогенетически обоснованную терапию компонентами и препаратами крови только в тех случаях, где она требовалась.

НАУЧНЫЕ ОБЗОРЫ

Что уже известно об этой теме?

► Органические соли железа наименее токсичны и представляют наибольший интерес для профилактики и терапии железодефицитной анемии (ЖДА).

► В научной литературе достаточно мало сведений о фармакокинетике и фармакодинамике органических солей железа.

► Имеются фундаментальные и клинические данные, указывающие на эффективность и безопасность применения фумарата железа.

Что нового дает статья?

► Рубрицированы все имеющиеся исследования по фумарату железа, в том числе сравнительная фармакология фумарата и других форм железа, влияние на гемосидероз, синергизм фумарата железа с другими микронутриентами и микробиомом и клинические применения фумарата железа в терапии ЖДА беременных.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Фумарат железа вызывает меньшее повреждение эмали зубов, чем сульфат железа.

► Витаминно-минеральные комплексы, содержащие фумарат железа, характеризуются меньшим количеством побочных эффектов и лучшей приверженностью к терапии ЖДА женщин в послеродовом периоде.

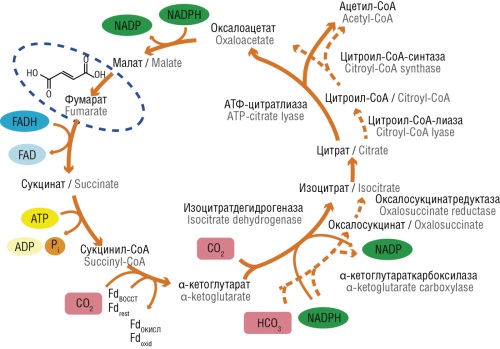

Введение. Современная терапия железодефицитной анемии (ЖДА) предполагает использование наиболее безопасных и эффективных способов компенсации дефицита железа (ДЖ). Важным направлением терапии и профилактики ЖДА является пероральный прием солей железа с анионами органических кислот. Фумарат железа, будучи солью двухвалентного железа и аниона фумаровой кислоты (метаболит цикла Кребса), усваивается в организме посредством кодируемых генами молекулярных механизмов, специализированных для взаимодействий именно с фумарат-анионом.

Цель: систематизация фундаментальных и клинических исследований о фармакологии фумарата железа для лечения ДЖ с использованием тополого-метрических методов интеллектуального анализа данных.

Результаты. Представлены результаты систематизации исследований по фармакологии фумарата железа (более 500 статей), проведена рубрикация всех имеющихся публикаций. Детально описаны результаты наиболее важных направлений исследований фармакологии фумарата железа: (1) сравнительная фармакология фумарата железа и других форм железа; (2) влияние различных солей железа на гемосидероз тканей; (3) синергизм фумарата железа с фолатами и другими микронутриентами; (4) влияние состояние микробиома и улучшение всасывания фумарата железа пребиотиками; (5) клиническая практика применения фумарата железа в терапии ЖДА у женщин всех возрастных групп.

Заключение. Фумарат-содержащие препараты показаны в тех условиях, когда требуется весомая субстратная поддержка ключевых звеньев аэробного и анаэробного энергетического обмена на разных уровнях от митохондрий и клеток до целого организма и имеется потребность в мобилизации сигнально-регуляторных адаптивных реакций. Прием препаратов солей фумарата внутрь может оказывать мягкое и более безопасное воздействие. При аэробном и гипоксическом течении энергетического обмена, что характерно для ДЖ, соли фумарата могут проявить себя как эффективные противострессовые и противогипоксические средства.

Что уже известно об этой теме?

► Синдром системного воспалительного ответа (ССВО) и септический шок (СШ) у новорожденных связаны с активацией воспалительных и коагуляционных каскадов, что приводит к полиорганной недостаточности.

► Синдром воспалительного ответа плода (FIRS) играет ключевую роль в развитии тяжелых осложнений, включая поражения нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

► Несмотря на прогресс в изучении молекулярных механизмов, эффективные терапевтические стратегии для лечения неонатального сепсиса и СШ остаются недостаточно разработанными.

Что нового дает статья?

► Представлен обновленный взгляд на механизмы связи воспаления и гемостаза, включая влияние провоспалительных цитокинов на коагуляцию.

► Описаны новые потенциальные биомаркеры FIRS и СШ, позволяющие обеспечить ранее выявление риска осложнений.

► Подчеркивается необходимость разработки персонализированных стратегий терапии, основанных на молекулярных профилях воспалительного ответа.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Улучшение диагностики FIRS и СШ, а также понимание механизмов развития данных патологий способствуют раннему началу терапии и повышению числа благоприятных исходов.

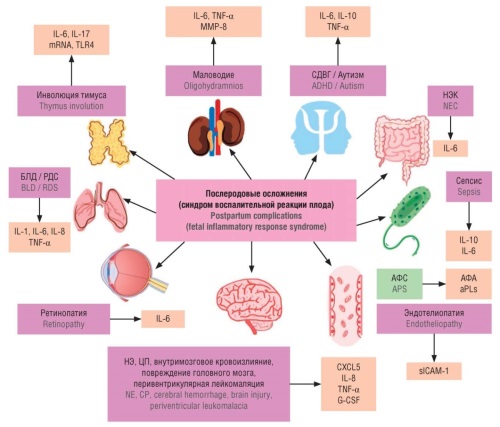

Статья посвящена патогенетическим механизмам, диагностическим критериям и лечению синдрома системного воспалительного ответа (ССВО), тромбовоспаления и септического шока у плодов и новорожденных. ССВО в современном контексте рассматривается как гиперреакция организма на внешний стресс, во время которой происходит нарушение баланса между воспалением и адаптивными механизмами, с участием биологически активных молекул, цитокинов, например, факторa некроза опухоли альфа (англ. tumor necrosis factor-alpha, TNF-α) и интерлейкина (англ. interleukin, IL) IL-1. Особое внимание уделяется синдрому воспалительного ответа плода (англ. fetal inflammatory response syndrome, FIRS). В статье описано широкое воздействие FIRS на жизненно важные органы и системы, которые поражаются в результате данного состояния. Обсуждаются трудности диагностики и лечения септического шока у новорожденных, подчеркивается взаимосвязь воспаления и системы гемостаза. Несмотря на прогресс в понимании молекулярных механизмов развития FIRS и сепсиса, на сегодняшний день до сих пор наблюдаются проблемы в разработке эффективных терапевтических стратегий. Это подчеркивает необходимость целенаправленных исследований для снижения заболеваемости и смертности, связанных с тромбовоспалением и септическим шоком.

Что уже известно об этой теме?

► Среди причин бесплодия выделяют генетические, анатомические, эндокринные, иммунологические и микробиологические факторы. Одним из способов преодоления бесплодия является применение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), общая эффективность которых составляет около 45 %.

► В микробиоме влагалища выделено 5 состояний сообщества влагалища (CST). Наиболее благоприятным для наступления клинической беременности считают CST1.

► Нормальный видовой состав микробиоты матки до конца не определен. Актуален вопрос, являются ли выявляемые микроорганизмы постоянными обитателями микробиома матки или случайно занесены в результате трансвагинальных манипуляций.

Что нового дает статья?

► Представлены новые данные о роли Lactobacillus spp. и условно-патогенных микроорганизмов микробиома матки и влагалища в успешном наступлении беременности и повторных неудачах имплантации (ПНИ).

► Среди новых методов изучения влияния вагинального и маточного микробиома на исходы ВРТ используют секвенирование 16S рРНК, полное метагеномное секвенирование, метаболомику и культуромику.

► Микробиота женского репродуктивного тракта способна воздействовать на местные реакции иммунитета в полости матки, влияя на процесс имплантации эмбриона.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Определение микробиологического состава матки и влагалища поможет спрогнозировать успешность наступления беременности в программах ВРТ при бесплодии микробиологической этиологии, а также снизить количество ПНИ.

Бесплодие является актуальной медико-социальной проблемой, распространенность которой, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, достигает 15 %. Одним из методов лечения бесплодия, к которому часто прибегают субфертильные пары, является применение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Известно, что микробиом полости матки и влагалища может влиять на потенциал фертильности при использовании ВРТ. Нормальный микробиом влагалища характеризуется доминированием представителей Lactobacillus spp., которые обеспечивают поддержание оптимальных значений pH, препятствуют проникновению и размножению патогенных микроорганизмов. Предполагается, что нормальный микробиом эндометрия характеризуется достоверно значимым преобладанием Lactobacillus spp., однако исследования представлены выраженной гетерогенностью результатов. Согласно существующей гипотезе, доминирование представителей семейства Lactobacillus spp. и, в частности, Lactobacillus crispatus во влагалище и полости матки ассоциировано с благоприятными репродуктивными исходами в программах ВРТ. Повторные неудачи имплантации связаны с распространением условно-патогенной микрофлоры в данных микробиомах. Тем не менее некоторые авторы сообщают об отсутствии прямой корреляции между концентрацией Lactobacillus spp., присутствием условно-патогенных микроорганизмов и благоприятными исходами программ ВРТ, что создает необходимость в проведении дополнительных крупномасштабных исследований.

Что уже известно об этой теме?

► Высокая частота мутаций гена ARID1A обнаружена при светлоклеточной карциноме яичников (СККЯ), эндометриоидной карциноме яичников и раке тела матки, а также при негинекологических видах рака, включая колоректальную карциному, карциному желудка, холангиокарциному, детскую лимфому Беркитта и рак поджелудочной железы.

► Мутации ARID1A при онкологических заболеваниях являются преимущественно точечными и приводят к снижению экспрессии и инактивации белка.

► ARID1A, как регулятор транскрипции, может участвовать в прогрессировании рака. Мутации в гене ARID1A чаще встречаются при гинекологических опухолях, чем при любом другом типе опухолей человека, особенно при таких видах, как светлоклеточный рак яичников и эндо-

метриоидные карциномы матки.

Что нового дает статья?

► Утрата функции ARID1A может влиять на устойчивость к противоопухолевым препаратам, усиливает цитотоксический ответ на лучевую терапию и повышает чувствительность пациентов к химическим агентам.

► Мутации, приводящие к потере функции ARID1A, широко распространены при СККЯ, где более половины случаев характеризуются этими мутациями. Потеря функции ARID1A усиливает ответ на блокаторы иммунных контрольных точек. Эндометриоз является фактором риска развития СККЯ, и многие образцы с эндометриозом демонстрируют мутации ARID1A.

► Мутации ARID1A особенно часто встречаются при ВПЧ-негативном раке шейки матки, и около 67 % таких пациенток не реагируют на химио- или лучевую терапию. Потеря функции ARID1A может способствовать развитию лекарственной устойчивости.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Высокая частота мутаций ARID1A при злокачественных опухолях женской репродуктивной системы открывает уникальные возможности для целенаправленного профилактического и терапевтического вмешательства.

► ARID1A может быть использован в качестве биомаркера предраковых заболеваний, а также в качестве инструмента для прогнозирования ответа на лучевую терапию, иммунотерапию и таргетные методы лечения.

► Основываясь на результатах исследований, обобщенных в настоящем обзоре, будушие стратегии профилактики и лечения злокачественных новообразований женской репродуктивной системы могут быть модифицированы с учетом статуса ARID1A.

Ген, который кодирует ремоделирующий хроматин белок-супрессор опухолей ARID1A (англ. AT-rich interaction domain 1A), является одним из наиболее часто мутируемых генов онкологических заболеваний человека. Инактивирующие мутации в гене ARID1A оказывают выраженное влияние на выживание клеток, химиорезистентность, транскрипцию и регуляцию клеточного цикла. На сегодняшний день большое количество исследований направлено на оценку влияния мутаций, приводящих к потере функции ARID1A, на возникновение, прогрессирование и резистентность опухоли к терапии. Высокая частота мутаций ARID1A при злокачественных опухолях женской репродуктивной системы открывает уникальные возможности для целенаправленного профилактического и терапевтического вмешательства. Светлоклеточная карцинома яичников и рак тела матки с наличием мутаций ARID1A плохо поддаются стандартной химиотерапии и на сегодняшний день не имеют эффективной таргетной терапии, что подчеркивает необходимость проведения дальнейших исследований в данной области. ARID1A может быть использован в качестве биомаркера предраковых заболеваний, а также в качестве инструмента для прогнозирования ответа на лучевую терапию, иммунотерапию и таргетные методы лечения. В настоящее время проводятся клинические испытания нескольких низкомолекулярных и эпигенетических ингибиторов при опухолях женской репродуктивной системы с дефицитом ARID1A.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Что уже известно об этой теме?

► Разрыв матки – критическое акушерское осложнение беременности или родов, характеризующееся высоким уровнем материнской и перинатальной заболеваемости и смертности, в первую очередь из-за внутреннего кровотечения, антенатальной/интранатальной гибели плода, геморрагического/болевого шока, остановки сердца и диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови.

► В последние десятилетия в связи с расширением показаний к оперативному родоразрешению рубец на матке стал основным фактором риска разрыва матки. Случаи спонтанного разрыва матки по рубцу в сочетании с врастанием плаценты в область рубца значительно увеличивают неблагоприятный исход как для матери, так и для плода.

► Разрыв неоперированной матки во время беременности встречается довольно редко. Группу риска по спонтанному разрыву матки составляют многократно рожавшие женщины и женщины, имеющие в анамнезе внутриматочные манипуляции: выскабливание стенок, рассечение перегородки в полости матки.

Что нового дает статья?

► Убирает шаблон об основной группе риска по разрыву матки во время беременности – рубец на матке. При сборе анамнеза у неоперированных беременных особое внимание необходимо уделять факторам риска, которые в дальнейшем, по мере прогрессирования беременности, могут быть причиной спонтанного разрыва матки.

► Спонтанный разрыв матки может произойти в любом сроке беременности, без травматического/насильственного воздействия, даже при отсутствии факторов риска разрыва матки. Своевременная диагностика и оказание неотложной помощи позволит снизить материнскую и перинатальную заболеваемость и смертность.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Требуется повышенное внимание и настороженность в отношении многорожавших женщин с отягощенным акушерским анамнезом как группе риска по спонтанному разрыву матки во время беременности. Врачи первичного звена должны просвещать женщин по вопросам планирования семьи и контрацепции для поддержания оптимального интервала между родами.

► Беременным группы риска по спонтанному разрыву матки рекомендуется проводить ультразвуковую доплерографию сосудов плаценты, а при необходимости и магнитно-резонансную томографию для исключения врастания ворсин хориона в миометрий.

Спонтанный разрыв матки во время беременности является угрожающим для жизни осложнением, которое возникает преимущественно в III триместре, основным фактором риска разрыва матки является наличие рубца после кесарева сечения. Это одно из самых тяжелых осложнений в акушерстве, сопровождающееся кровотечением, тяжелым травматическим и геморрагическим шоком, с высокой перинатальной смертностью плода и женщины. В литературе описаны случаи разрыва матки при отсутствии общепринятых факторов риска, независимо от паритета родов и срока гестации. В данной статье описан клинический случай полного разрыва матки вне стационара в сроке беременности 25 недель у многорожавшей с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом, без рубца на матке, сопровождавшийся развитием тяжелого геморрагического шока, остановкой сердечной деятельности и антенатальной гибелью плода. Высококвалифицированная специализированная помощь определила благоприятный исход для матери.

ИЗ ИСТОРИИ

Сегодня понимание физиологии последового периода нормальных родов, его ведение, определение момента отделения плаценты и способы выделения отделившегося и свободно лежащего в родовых путях последа хорошо известны. Тем не менее история акушерства и гинекологии хранит тайны рабочих будней. Об одной из них мы хотим рассказать читателям журнала. Цель авторов состоит в том, чтобы на фоне «хорошо известного» момента, показать «неизвестный» момент и восстановить «историческую справедливость».

СОБЫТИЯ

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2500-3194 (Online)