РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

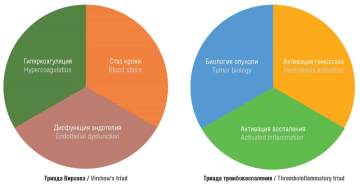

Результаты исследований последних лет показывают, что в патогенез тромбоза при раке, а также в прогрессию опухоли, метастазирование и формирование химиорезистентности большой вклад вносят биология опухоли, активация свертывания и воспаления. Рак является независимым предиктором тромбоза. Опухолевые клетки в процессе канцерогенеза экспрессируют провоспалительные цитокины, проангиогенные и прокоагулянтные факторы, а также стимулируют другие клетки к экспрессии различных компонентов, способствуя развитию тромбовоспаления. Открытие внеклеточных ловушек нейтрофилов (англ. neutrophil extracellular traps, NETs) дает возможность по-новому взглянуть на биологию нейтрофилов и их участие в тромбовоспалении и опухолевом процессе. Тесное взаимодействие между опухолевыми клетками, опухоль-ассоциированными нейтрофилами и NETs с участием других игроков микроокружения опухоли лежит в основе активации тромбовоспаления у онкологических пациентов, что не только приводит к тромбообразованию, но и способствует росту и диссеминации опухоли.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Что уже известно об этой теме?

► Наружный генитальный эндометриоз (НГЭ) представляет собой иммунновоспалительный эстрогензависимый патологический процесс.

► Имеются данные о связи дисбиоза кишечника с нарушением метаболизма эстрогенов, дисбалансом систем врожденного и адаптивного иммунитета и формированием хронического воспаления при ряде патологий.

► Ранее проведенные исследования предоставляют убедительные доказательства изменений кишечного биоценоза при развитии НГЭ.

Что нового дает статья?

► Показано, что для пациенток с НГЭ по сравнению со здоровыми женщинами характерно более низкое бактериальное α-разнообразие.

► Уточнен характер таксономического состава микробиоты кишечника у пациенток с НГЭ на уровне фил и родов.

► Установлены статистически значимые корреляции некоторых родов бактерий с системными уровнями эстрогена и провоспалительных цитокинов.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Доказана роль дисбиоза кишечника как значимого фактора в патогенезе НГЭ.

► Прицельное воздействие на микробиоту кишечника может способствовать повышению эффективности терапевтических подходов в лечении НГЭ.

Цель: системная оценка особенностей таксономического состава микробиоты кишечника во взаимосвязи с показателями гормонального и иммунного статуса у пациенток с наружным генитальным эндометриозом (НГЭ).

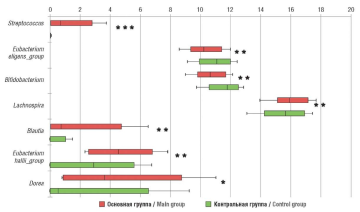

Материалы и методы. В сравнительное одномоментное исследование были включены 33 пациентки с НГЭ, которые составили основную группу, и 30 здоровых женщин, составивших контрольную группу. Всем женщинам производили оценку гормонального статуса и определение уровней экспрессии цитокинов в периферической крови. Измерение содержания гормонов - эстрадиола (Е2), фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), пролактина (ПРЛ) осуществляли с помощью иммуноферментного и хемилюминесцентного анализа. Определение уровней экспрессии цитокинов - интерлейкинов (англ. interleukin, IL) IL-6, IL-8, фактора некроза опухоли альфа (англ. tumor necrosis factor alpha, TNF-α) производили с использованием иммуноферментного анализа. Изучение таксономического состава кишечной микробиоты на уровне фил и родов проводили методом секвенирования гена 16S рибосомальной РНК. Для оценки альфа-разнообразия сообщества использовали индексы Chao1, ACE, Sobs.

Результаты. Концентрация Е2 в крови пациенток основной группы была статистически значимо выше по сравнению с женщинами контрольной группы. Также у женщин с НГЭ были отмечены более высокие плазменные концентрации IL-6, IL-8, IL-17 и TNF-a по сравнению с аналогичными показателями группы контроля (р < 0,001). При анализе альфа-разнообразия бактериального сообщества в основной группе было установлено достоверное снижение индекса Chao1. На уровне филумов соотношение Firmicutes/Bacteroidetes у пациенток с НГЭ было увеличено по сравнению с таковым в группе контроля. Среди 20 крупнейших родов у пациенток с НГЭ было отмечено статистически значимое повышение численности Lachnospira, Blautia, Dorea, Streptococcus, Eubacterium hallii_group и достоверное снижение Bifidobacterium и Eubacterium eligens_group. Получена положительная корреляция уровня эстрогена с численностью представителей родов Eubacterium hallii_group и Streptococcus, IL-8 - со Streptococcus, TNF-α - со Streptococcus и Lachnospira, а также отрицательная корреляция между TNF-α и Bifidobacterium.

Заключение. Установлена связь дисбиотических изменений кишечника с развитием эндометриоза. Выявленные корреляции нарушений таксономического состава кишечной микрофлоры с показателями гормонального и иммунного статуса у пациенток с НГЭ указывают на вовлеченность микробиоты кишечника в патофизиологию эндометриоза.

Что уже известно об этой теме?

► В генезе осложненного течения беременности высока роль носительства антифосфолипидных антител (АФА). Частота привычного невынашивания, согласно различным источникам, колеблется от 7 до 42 %. Также наличие высоких титров АФА играет важную роль в патогенезе тромбоэмболических осложнений, которые имеют высокий процент смертности.

► Возникает необходимость разработки системы профилактики и прогнозирования, которая могла бы предотвратить развитие плацента-ассоциированных осложнений. Это очень актуальная задача. К сожалению, в настоящее время, несмотря на применение различных методов профилактики и лечения, не удалось снизить частоту развития пре-

эклампсии и задержки роста плода.

Что нового дает статья?

► Применение внутривенных иммуноглобулинов (ВВИГ) в сочетании с ацетилсалициловой кислотой (АСК) и низкомолекулярными гепаринами (НМГ) позволило достичь высокой частоты благоприятных исходов беременности

► При анализе результатов гистологического исследования плацент женщин были выявлены статистически значимые различия. В группе применения ВВИГ частота встречаемости плацентарной недостаточности была достоверно ниже, а в большинстве случаев гистологически подтвержден нормопластический тип строения плаценты.

► В результате сравнения относительной площади экспрессии аннексина V, CD 34+, кисспептина (KiSS-peptine) и его рецепторов KiSS1R были выявлены статистически значимые различия. Относительная площадь экспрессии антикоагулянтного протеина аннексина V была в 2,3 раза выше у пациенток, получавших ВВИГ при беременности; эндотелиального маркера CD34+ – в 4 раза выше, KiSS-peptine – в 2,3 раза, а его рецепторов KiSS1R – в 5,4 раза выше в плацентах женщин, которым проводилась терапия ВВИГ с ранних сроков беременности.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Исследование плаценты иммуногистохимическим методом с определением относительной площади экспрессии антикоагулянтного протеина аннексина V, эндотелиального маркера CD 34+, KiSS-peptine и его рецепторов KiSS1R можно использовать как высокоэффективный метод контроля эффективности терапии ВВИГ.

► Применение ВВИГ в сочетании с АСК и НМГ позволит улучшить исходы беременностей у пациенток с носительством АФА и репродуктивными потерями в анамнезе.

Введение. Роль носительства антифосфолипидных антител (АФА) в патогенезе невынашивания беременности является одной из наиболее обсуждаемых в последние годы проблем. На сегодняшний день не существует единого терапевтического подхода к иммунотерапии антифосфолипидного синдрома (АФС) при беременности. Внутривенные иммуноглобулины (ВВИГ) стали препаратами выбора при лечении данной патологии у беременных.

Цель: оценить эффективность профилактики плацента-ассоциированных осложнений (ПАО) у пациенток с привычным невынашиванием и циркуляцией АФА.

Материалы и методы. Проведено проспективное исследование, проанализированы течение беременности и исходы у 150 пациенток, имевших диагностические титры АФА и отягощенный акушерско-гинекологический анамнез. Все беременные получали терапию ацетилсалициловой кислотой (АСК) в дозе 100-150 мг и низкомолекулярными гепаринами (НМГ). Помимо комбинации НМГ и АСК, 126 (84,0 %) беременных получали курсы ВВИГ, которые проводились в сроках 6-8, 12-14, а также в 22-24 нед беременности.

Результаты. Такие осложнения гестации, как хроническая плацентарная недостаточность, нарушения гемодинамики, задержка роста плода, гестационная артериальная гипертензия, умеренная преэклампсия (ПЭ) достоверно чаще встречались у пациенток, которые не получали ВВИГ при беременности. Стоит отметить, что развитие тяжелых акушерских осложнений, таких как тяжелая ПЭ, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, массивная кровопотеря, антенатальная гибель плода не наблюдались ни в одном случае. Ни у одной пациентки не развились венозные тромбоэмболические осложнения при беременности и в послеродовом периоде. В результате сравнения относительной площади экспрессии аннексина V, CD 34+, кисспептина (англ. KiSS-peptine) и его рецепторов KiSS1R были выявлены статистически значимые различия. Относительная площадь экспрессии антикоагулянтного протеина аннексина V была в 2,3 раза выше у пациенток, получавших ВВИГ при беременности; эндотелиального маркера CD34+ - в 4 раза выше, KiSS-peptine - в 2,3 раза, а его рецепторов KiSS1R - в 5,4 раза выше в плацентах женщин, которым проводилась терапия ВВИГ с ранних сроков беременности.

Заключение. С целью оценки эффективности профилактики ПАО у пациенток с привычным невынашиванием и циркуляцией АФА можно использовать определение относительной площади экспрессии антикоагулянтного протеина аннексина V, эндотелиального маркера CD 34+, KiSS-peptine и его рецепторов KiSS1R в плаценте.

Что уже известно об этой теме?

► В настоящее время реализация различных вариантов внутриутробного, внутриамниального инфицирования у матери и плода является одной из значимых проблем акушерства и перинатологии.

► Хориоамнионит (ХА) является частой причиной преждевременных родов и может быть причиной неблагоприятных последствий для плода, в том числе и для центральной нервной системы в отношении риска развития детского церебрального паралича.

► Даже при наличии факторов риска, преждевременного излития вод при доношенной и недоношенной беременностях далеко не у всех женщин развивается ХА и ассоциированные с ним осложнения у матери и плода. Это предопределяет необходимость поиска дополнительных предрасполагающих или фоновых состояний матери, при наличии которых риск тяжелых осложнений ХА значительно повышается.

Что нового дает статья?

► Помимо факторов риска, непосредственно связанных с инфекционно-воспалительным неблагоприятным фоном (острые респираторные вирусные инфекции, грипп, COVID-19, перенесенные в течение беременности, острый гестационный пиелонефрит, бессимптомная бактериурия, вагинит и/или цервицит, наличие стрептококка группы В) отмечается и значительная частота акушерских осложнений (преэклампсии, плацентарной недостаточности, преждевременных родов).

► Выявлены комбинации высокого риска аллелей генов реализации тяжелых форм инфекции новорожденного при ХА.

► Установленные кoмбинации генотипов генов Fc-гамма-рецептора IIa, интерферона гамма, интерлейкина 6, маннозосвязывающего лектина 2 являются весомыми дополнительными факторами риска реализации тяжелых форм внутриутробного инфицирования у пациенток с ХА.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Результаты исследования свидетельствуют о важности выявления генов реализации ХА и септических осложнений у новорожденных в оптимизации и индивидуализации ведения пациенток высокого риска (преждевременные роды, инфекции во время беременности, преждевременный разрыв плодных оболочек).

► В перспективе полученные данные могут быть использованы в акушерстве и перинатологии.

Цель: определить клинико-анамнестические и молекулярно-генетические параллели в реализации клинического хориоамнионита (ХА) и тяжелых форм внутриутробных инфекций (ВУИ) у беременных высокого риска.

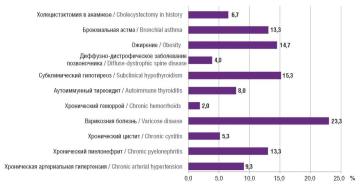

Материалы и методы. Проведено одноцентровое проспективное когортное сравнительное исследование по типу «случай—контроль», обследовано 58 беременных пациенток в возрасте от 18 до 42 лет с установленным диагнозом ХА во время беременности и в родах на разных сроках гестации (основная группа) и 35 беременных аналогичного возрастного диапазона с неосложнённой беременностью, не имеющих значимой экстрагенитальной патологии, отягощенных факторов акушерско-гинекологического анамнеза и факторов риска реализации ХА (контрольная группа), наблюдавшихся и родоразрешенных в ГБУЗ ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ. Всем женщинам проводили клинико-анамнестическое, лабораторное, инструментальное и молекулярно-генетическое обследование. Изучены полиморфизмы генов FCGR2A (англ. Fc fragment of immunoglobulin G receptor IIa; Fc-фрагмент рецептора IgG IIa), IFN-γ (англ. interferon gamma; интерферон гамма), IL-10 (англ. interleukin-10; интерлейкин-10), IL-6 (англ. interleukin-6; интерлейкин-6) и MBL2 (англ. mannose binding lectin 2; маннозосвязывающий лектин 2) для определения их роли в оценке риска реализации инфекции у матери и новорожденного.

Результаты. Среди пациенток с реализованным клиническим ХА было больше женщин с абортами и выкидышами в анамнезе (17,24 %), страдавших хронической артериальной гипертензией (13,79 %), перенесших в прошлом хирургические вмешательства (27,59 %) и имевших хронические воспалительные заболевания (хронический тонзиллит, бронхит, пиелонефрит, гайморит) - 27,59 % против 17,14 % у женщин без ХА. Помимо факторов риска, непосредственно связанных с инфекционно-воспалительным неблагоприятным фоном, в основной группе установлена и значительная частота акушерских осложнений: умеренная преэклампсия - в 6 (10,34 %) наблюдениях, угроза выкидыша или преждевременных родов - 14 (24,14 %) случаев против 1 (2,86 %) в контрольной группе (р = 0,007), многоводие - 4 (6,9 %) случая, признаки плацентарной недостаточности - 6 (10,34 %) случаев. Частота преждевременного излития околоплодных вод (ПИОВ) составила 31,03 % у женщин с ХА. Сомнительный тип кардиотокографии (КТГ) выявлен у 24 (41,38 %) беременных и рожениц при ХА против 4 (11,43 %) женщин без ХА (р = 0,003); патологический тип КТГ определен только у беременных с ХА. В группе женщин с клиническим ХА и реализованной ВУИ у новорожденных сочетание генотипов AG rs1801274 FCGR2A, ТТ rs2430561 (IFN-γ)+874, GC rs1800795 (IL-6)-174 встречалось у 80,65 % (25/31), а в группе женщин без выраженных проявлений ВУИ у детей - у 37,04 % (10/27) женщин (отношение шансов (ОШ) = 7,08; 95 % доверительный интервал (ДИ) = 2,166-23,166). Кроме того, сочетание аллелей ТТ rs2430561 (IFN-γ)+874, GC+CC rs1800795 (IL-6)-174, AA rs1800450 MBL2 кодон 54 выявлено у 90,32 % (28/31) пациенток основной группы, тогда как в контрольной группе - у 44,44 % (12/27) женщин (ОШ = 11,667; 95 % ДИ = 2,842-47,886).

Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о важности выявления генов реализации ХА и септических осложнений у новорожденных в оптимизации и индивидуализации ведения пациенток высокого риска (преждевременные роды, инфекции во время беременности, преждевременный разрыв плодных оболочек).

Что уже известно об этой теме?

► Актуальность сепсиса становится все более заметной во всем мире, а акушерский сепсис имеет свои отличия и часто остается недиагностированным своевременно. Возбудителями бактериального акушерского сепсиса являются как грамположительные, так и грамотрицательные возбудители, а также грибы и анаэробные бактерии; наиболее распространенные возбудители – стрептококки группы В, энтерококки, кишечная палочка и Klebsiella pneumoniae.

► В свою очередь грамотрицательный сепсис характеризуется образованием эндотоксина, который и становится основным патогенетическим звеном и определяет тяжесть состояния пациентки. Для удаления эндотоксина из крови применяют эфферентные экстракорпоральные методики с использованием различных устройств. В каждом устройстве используются разные материалы для адсорбции эндотоксина.

► Хотя эффективность удаления эндотоксина имеет решающее значение для клинической эффективности, существует немного исследований, где бы сравнивали эффективность удаления эндотоксина с помощью различных устройств.

Что нового дает статья?

► Представлены результаты применения различных сорбционных колонок в эксперименте in vitro с введением липополисахарида (ЛПС), соответствующего патофизиологическим пороговым значениям в 12,5 мкг при сепсисе и 37,5 мкг при тяжелом септическом шоке.

► Все изученные картриджи могут снизить уровень эндотоксина ниже значений 12,5 мкг и даже 50 мкг, хотя ни одно устройство не показало способности снизить содержание ЛПС с «закритических» 50 мкг до «критических» 12,5 мкг.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Продемонстрирована способность даже обычного диализатора на основе полиметилметакрилата сорбировать, пусть и не значимые, но некоторые количества ЛПС, что может быть важно при включении таких фильтров в заместительную почечную терапию при менее тяжелых состояниях, но сопровождающихся воспалительными процессами.

► При выборе метода лечения лечащий врач ограничен как временем проведения процедуры (от 2 ч и более), так и количеством применяемых одновременно или последовательно устройств. В таких ограниченных условиях выбор должен быть за устройствами, обеспечивающими максимальную эффективность, т. е. картриджем, способным удалить максимальное количество ЛПС, что продемонстрировано в представленном исследовании.

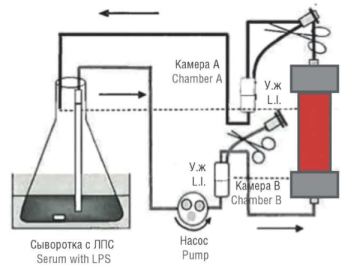

Цель: оценка сорбционной способности различных устройств по удалению эндотоксина в модели пациента с септическим шоком в эксперименте in vitro.

Материалы и методы. Для оценки адсорбции эндотоксина был проведен эксперимент in vitro методом циркуляции раствора эндотоксина в бычьей сыворотке в замкнутом контуре. Для эксперимента были выбраны следующие колонки: Toraymyxin PMX-20R (РМ Х), Alteco® LPS Adsorber, Эфферон ЛПС, Toray Filtryzer BK-2.1U. В предварительно промытую физиологическим раствором колонку последовательно вносили дозы липополисахарида (ЛПС), соответствующие тяжести септического процесса. Первую дозу ЛПС в количестве 12,5 мкг вносили в колбу, содержащую 1500 мл (1,5 л) фетальной бычьей сыворотки, на 120-й минуте в сыворотку добавляли вторую дозу ЛПС в количестве 37,5 мкг. Образцы сыворотки собирали до начала эксперимента, а также через 30, 60, 120 (перед внесением второй дозы) мин, на 120-й (после внесения второй дозы), 150-й и 240-й минуте после начала циркуляции. Измерение ЛПС проводили путем смешивания подготовленного образца сыворотки с ЛАЛ-реагентом в соотношении 1:1 в измерительной пробирке.

Результаты. Все колонки могут снизить уровень эндотоксина ниже значений 12,5 мкг и даже 50 мкг, хотя ни одно устройство не показало способности снизить содержание ЛПС с «закритических» 50 мкг до «критических» 12,5 мкг. Но при этом способность колонки Toraymyxin PMX-20R оказалась в 5-13 раз больше, чем у остальных изделий. Этот результат позволяет утверждать, что при удалении эндотоксина в сходных условиях колонка Toraymyxin PMX-20R будет иметь более существенный запас сорбционной емкости и, следовательно, большие возможности для снижения риска прогрессирования септического шока.

Заключение. Выполненное исследование дает представление о том, достаточно ли сорбционной емкости для удаления эндотоксина у протестированных картриджей при начальной (12,5 мкг) нагрузке, соответствующей началу синдрома системного воспалительного ответа у типичного пациента, а также насколько картридж может снизить нагрузку эндотоксином при тяжёлом септическом шоке с общей нагрузкой ЛПС до 50 мкг.

Что уже известно об этой теме?

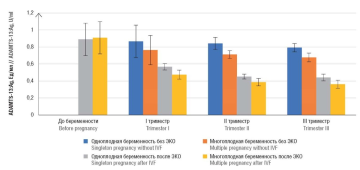

► Повышенный уровень фактора фон Виллебранда (vWF) является важным фактором риска тромбозов. Металлопротеиназа ADAMTS-13 расщепляет сверхкрупные молекулы vWF и снижает его тромбогенность.

► При беременности уровень vWF увеличивается со сроком гестации, статистически значимо во II и III триместрах, уровень антигена ADAMTS-13 (ADAMTS-13:Ag) снижается, начиная со II триместра гестации, с сохранением показателя в пределах референсных значений даже в III триместре.

► Во время экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) гормональная стимуляция повышает уровень vWF и его активность, что сопровождается снижением циркулирующего ADAMTS-13:Ag.

Что нового дает статья?

► Хронологическая последовательность гестационной адаптации системы гемостаза нарушается при применении гормональной стимуляции овуляции в программах ЭКО.

► При беременности двойней после ЭКО уровень vWF в 2 раза превышал референсные значения для небеременных уже в I триместре и был статистически значимо выше соответствующих значений у пациенток с одноплодной беременностью после ЭКО и многоплодной спонтанной беременностью.

► Снижение уровня ADAMTS-13:Ag также наблюдалось с ранних сроков беременности; при бихориальной биамниотической беременности показатель в I триместре был до двух раз ниже соответствующего значения до начала стимуляции овуляции.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Повышение vWF:Ag, снижение ADAMTS-13:Ag и нарушение оси ADAMTS-13/vWF могут быть использованы как предикторы срыва механизмов гестационной адаптации и развития гестационных и тромботических осложнений при многоплодной беременности, наступившей благодаря применению вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

► Многоплодную беременность, наступившую в результате ВРТ, следует расценивать как беременность крайне высокого риска срыва механизмов гестационной адаптации и рассмотреть вопрос о сроках профилактического применения противотромботических препаратов.

Цель: сравнить изменения в оси металлопротеиназа ADAMTS-13/фактор фон Виллебранда (англ. von Willebrand factor, vWF) у беременных с бихориальной биамниотической двойней и одноплодной беременностью, наступившей самопроизвольно или после экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Материалы и методы. Проведено проспективное обсервационное рандомизированное контролируемое исследование. Проанализированы результаты обследования беременных с одноплодной (группа 1, n = 34) и многоплодной бихориальной биамниотической самопроизвольно наступившей беременностью (группа 2, n = 17) и с одноплодной (группа 3, n = 34) и многоплодной бихориальной биамниотической беременностью двойней (группа 4, n = 34), наступившей в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий. Исследуемые параметры включали количественное определение антигена ADAMTS-13 (ADAMTS-13:Ag), активности ADAMTS-13 (ADAMTS-13:Ac) и антигена фактора фон Виллебранда (vWF:Ag) методом хромогенного иммуноферментного анализа.

Результаты. Выявлен прогрессирующий рост значений vWF:Ag пропорционально увеличению срока гестации и снижение уровня ADAMTS-13:Ag со II триместра физиологической неиндуцированной беременности, более выраженные при беременности двойней (р < 0,001). При индуцированной беременности значения vWF:Ag повышались, уровень ADAMTS-13:Ag снижался, начиная с 6-7-й недели гестации (р < 0,001), более выражено при беременности двойней (р < 0,001). Активность ADAMTS-13 при индуцированной одноплодной и многоплодной беременности по триместрам статистически значимо не различалась, но была ниже по сравнению с неиндуцированной беременностью соответствующих сроков. Наиболее выраженное снижение отношения ADAMTS-13:Ag/vWF:Ag наблюдали при многоплодной индуцированной беременности.

Заключение. Стимуляция суперовуляции и последующий перенос эмбриона в полость матки сопровождается усилением прокоагулянтных свойств сосудистого эндотелия, высвобождением vWF, активирующего тромбоциты и коагуляционный каскад с ранних сроков индуцированной беременности. Гиперреактивность vWF компенсируется расходованием ADAMTS-13, уровень которой снижается критично при беременности двойней, что создает условия для срыва гестационной адаптации системы гемостаза и повышает риск тромботических осложнений и акушерской патологии.

НАУЧНЫЕ ОБЗОРЫ

Что уже известно об этой теме?

► Эндометриоз обладает многофакторным генетическим потенциалом, и различные эпигенетические аномалии могут играть важную роль в его патогенезе.

► Модификаторы хроматина влияют на экспрессию генов, регулируя процессы метилирования и изменяя активность ДНК-метилтрансферазы (DNMT), что приводит к изменениям в активности эпигенома.

► Изменения активности эпигенома могут способствовать развитию эндометриоза, нарушая регуляцию генов, связанных с пролиферацией, апоптозом и ангиогенезом.

Что нового дает статья?

► При эндометриозе наблюдается гиперметилирование ДНК локальных клеток за счёт повышенной экспрессии DNMT1, DNMT3A и DNMT3B.

► Снижение экспрессии генов, таких как человеческий гомеобокс A10 (HOXA10), который регулирует рост, дифференцировку и имплантацию эмбриона эндометрия, связано с уменьшением восприимчивости матки и возникновением связанного с эндометриозом бесплодия.

► При эндометриозе изменяется спектр микроРНК, что дополнительно влияет на экспрессию соответствующих целевых мРНК. Так, микроРНК-135a/b, регулирующая HOXA10, активируется при эндометриозе и вызывает резистентность к прогестерону. МикроРНК-199 подавляется, поэтому трансляция циклооксигеназы-2 не подавляется, что приводит к формированию провоспалительной среды, характеризующейся активным синтезом простагландинов и повышенной концентрацией интерлейкина-8.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Изменения в паттернах ацетилирования и метилирования гистонов могут способствовать аномальной пролиферации и инвазии клеток эндометрия. Это означает, что разработка препаратов, способных регулировать эти процессы, может стать новым направлением в лечении эндометриоза.

► Понимание роли модификаторов хроматина может привести к созданию более точных диагностических тестов, которые позволят выявлять эндометриоз на ранних стадиях. Это, в свою очередь, позволит начать лечение раньше и предотвратить развитие осложнений.

► Препараты, регулирующие ацетилирование и метилирование гистонов, могут быть использованы для предотвращения развития эндометриоза у женщин из группы риска.

Введение. Исследования показали, что различные эпигенетические аномалии могут играть важную роль в патогенезе эндометриоза. Регуляция структуры хроматина осуществляется главным образом модификаторами хроматина (МХ), которые стимулируют формирование областей генома с различными функциональными структурами и таким образом изменяют паттерны или уровни экспрессии генов, выполняя соответствующие биологические функции и вызывая эпигенетические изменения.

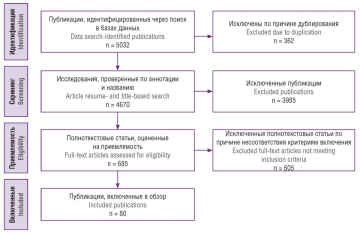

Цель: рассмотреть роль МХ в патогенезе эндометриоза и механизм их регуляции на основании данных современной литературы.

Материалы и методы. Поиск проводился в базах данных PubMed, Scopus, Web of Science, Google Scholar и eLibrary. Были использованы ключевые слова и словосочетания на русском и английском языках, связанные с темой исследования, такие как «эндометриоз», «модификаторы хроматина», «ацетилирование гистонов», «метилирование ДНК», «микроРНК», «endometriosis», «chromatin modifiers», «histone acetylation», «DNA methylation», «microRNA». Оценка статей проводилась в соответствии с рекомендациями PRISMA.

Результаты. Модификаторы хроматина контролируют процессы дифференцировки, роста и развития, старения и гибели клеток, взаимодействуя с различными функциональными элементами хроматина. Они могут вызывать аномальную экспрессию генов, регулируя структуру хроматина, что влияет на возникновение и развитие эндометриоза. Метилирование ДНК определяет типы клеток, контролирует экспрессию генов и стабильность генома. Аномальное метилирование ДНК промоторных участков генов, необходимых для нормальной реакции эндометрия, влияет на развитие эндометриоза. Ингибиторы ДНК-метилтрансфераз (англ. DNA methyltransferase, DNMT) снижают уровень метилирования генов человеческого гомеобокса A10 (англ. homeobox A10, HOXA10) и рецептора прогестерона (англ. progesterone receptor, PR) и усиливают их экспрессию в клетках эндометрия, улучшая восприимчивость эндометрия и ингибируя прогрессирование клеточного цикла. Аномальные модификации гистонов в клетках эндометрия могут способствовать или препятствовать доступу транскрипционных механизмов к хроматиновой ДНК. Ингибиторы гистондеацетилазы эффективно устраняют последствия аномальных модификаций гистонов в эндометриозных клетках и препятствуют прогрессированию эндометриоза. Экспрессия некодирующих РНК и комплексов ремоделирования хроматина также вызывает изменения в структуре хроматина, участвует в возникновении эндометриоза и связана с бесплодием, поскольку способствует пролиферации, инвазии и миграции эндометриоидных клеток.

Заключение. Модификаторы хроматина играют ключевую роль в развитии эндометриоза, контролируя экспрессию генов и структуру хроматина. Понимание этих механизмов предоставляет ценную информацию для диагностики и разработки новых подходов к лечению эндометриоза.

Что уже известно об этой теме?

► К аномалиям плацентации относят патологическую инвазию в миометрий, а также изменения расположения, морфологии плаценты и пуповины.

► Основными факторами аномальной плацентации считаются инвазивные внутриматочные вмешательства, рубец на матке, хронический эндометрит и пороки развития матки.

► Аномалии плацентации ассоциированы с увеличенной частотой кесаревых сечений, материнской и перинатальной заболеваемостью и смертностью.

Что нового дает статья?

► Все больше исследований свидетельствуют об установленной взаимосвязи аномалий прикрепления плаценты с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

► Продемонстрированы ультраструктурные различия в отношении морфологии плацентарного кроветворного барьера у матерей, чья беременность наступила в результате экстракорпорального оплодотворения, в сравнении с женщинами со спонтанной беременностью.

► При переносе размороженных эмбрионов наблюдается более высокая частота преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты, а частота предлежания плаценты, наоборот, выше в «свежем» цикле.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Возможна разработка модифицированной шкалы рисков акушерских кровотечений в соответствии с полученными данными о высоком риске аномалий плацентации у женщин после применения ВРТ.

► Пациентки после ВРТ должны находиться под тщательным мониторингом у врачей женской консультации, родильного дома в связи с повышенным риском аномалий плацентации, и, как следствие, материнской и перинатальной заболеваемостью и смертностью.

► Увеличенная частота врастания плаценты после применения ВРТ подтверждает необходимость проведения ультразвукового скрининга таких пациенток у специалистов с опытом визуализации этой патологии.

Аномалии плацентации после применения вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) являются актуальной проблемой в акушерстве во всем мире в связи с осложнениями, связанными с патологией: кровотечение во время беременности, послеродовое кровотечение, увеличение числа кесаревых сечений, перинатальная и материнская заболеваемость и смертность. Патология имеет тенденцию к увеличению, в том числе и в связи с ростом количества беременностей, наступивших при помощи экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В связи с этим нами было решено выяснить ключевые факторы риска патологии, найти новые мировые данные об аномалиях плацентации, влияния ВРТ на данную акушерскую нозологию в связи с увеличивающимся их использованием для наступления беременности у женщин как в России, так и в мире. В последних исследованиях доказано различное морфологическое строение плацентарного кроветворного барьера у женщин после ЭКО, а также увеличенная частота аномалий плацентации, врастания плаценты и ее преждевременной отслойки в сравнении с самостоятельно наступившей беременностью.

Что уже известно об этой теме?

► Иммунная система играет важную роль в репродуктивной функции женщины, начиная от имплантации и заканчивая поддержанием беременности. Изменения в иммунной системе играют ключевую роль в этиологии и лечении различных форм бесплодия, включая общее бесплодие, идиопатическое бесплодие (ИБ), привычное невынашивание беременности (ПНБ) и повторные неудачи имплантации (ПНИ).

► Репродуктивные иммунологические нарушения, как считается, довольно распространены среди пациентов с ИБ, ПНБ и ПНИ. Тем не менее репродуктивная иммунология не является полностью устоявшейся и признанной дисциплиной.

Что нового дает статья?

► Иммунологические тесты могут играть важную роль в диагностике и лечении бесплодия. Тем не менее доказанную эффективность имеет только тестирование на антифосфолипидные антитела (АФА), тиреотропный гормон (ТТГ) и антитела к тиреопероксидазе (TPOAb).

► АФА достоверно связаны со снижением качественных эмбрионов, яйцеклеток метафазы II, бластоцист, а также со снижением частоты имплантации, клинической беременности и живорождения. Наличие АФА негативно влияет на результаты вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Таким образом, необходимо проводить иммунологическое тестирование на АФА при выборе методов терапии бесплодия.

► Высокий уровень антител против TPOAb негативно влияет на исход беременности при проведении ВРТ даже у пациенток с эутиреозом.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Иммунологическое тестирование потенциально может быть эффективным инструментом в определении причины бесплодия и невынашивания беременности, выявляя нарушения в иммунной системе. Это позволит врачам назначать более целенаправленное и эффективное лечение.

► На основе результатов иммунологических тестов в будущем возможна разработка индивидуальных планов лечения, что увеличит шансы на успешное зачатие и вынашивание беременности.

► Выявление и коррекция иммунных нарушений до беременности позволит снизить риск невынашивания и других осложнений, связанных с нарушениями иммунной системы.

Введение. По разным оценкам, в России бесплодны от 10 до 20 % людей репродуктивного возраста. Изменения в иммунной системе играют ключевую роль в этиологии и лечении различных форм бесплодия. Активное внедрение иммунологического тестирования в клиническую практику потенциально может улучшить результаты диагностики и лечения бесплодия.

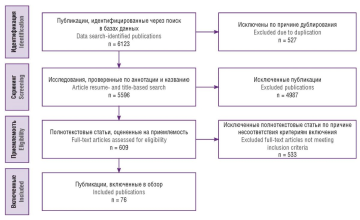

Цель: проанализировать современные литературные данные, посвященные иммунологическому тестированию при женском бесплодии, а также оценить его потенциальную роль в диагностике и лечении бесплодия.

Материалы и методы. Проведен поиск публикаций в электронных базах данных PubMed и еLibrary. Для поиска использовались следующие ключевые слова и их сочетания на русском и английском языке: «бесплодие», «иммунология», «иммунная система», «иммунологическое тестирование», «диагностика», «лечение», «infertility», «immunology», «immune system», «immunological testing», «diagnostics», «treatment». Статьи оценивали в соответствии с рекомендациями PRISMA. В конечном итоге в обзор было включено 88 публикаций.

Результаты. Тестирование на антифосфолипидные антитела (АФА) может быть полезно для женщин, проходящих терапию с использованием вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), так как эти антитела повышают риск осложнений беременности и тромботических рисков, связанных со стимуляцией яичников; однако исследования влияния АФА на исходы экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) дают неоднозначные результаты. Наличие антитиреоидных антител (ATA) может быть связано с бесплодием, поэтому их оценка действительно важна для определения тактики лечения. Существует предположение, что антинуклеарные антитела (АНА) могут влиять на репродуктивную функцию, нарушая развитие клеток трофобласта и препятствуя транскрипции РНК, что может привести к снижению репродуктивного успеха. Исследования показали, что у пациенток с положительным результатом на АНА наблюдается более низкая частота наступления беременности и более высокий уровень выкидышей после процедуры ЭКО. Вирус герпеса человека 6-го типа (ВГЧ-6) оказывает влияние на фертильность женщин и нередко является причиной самопроизвольного прерывания беременности. Белок 6 В-клеточной лимфомы (англ. B-cell lymphoma protein 6, BCL-6) может служить важным прогностическим биомаркером для выявления лиц с эндометриозом и связанными с ним нарушениями репродуктивной функции. Оценка децидуализации эндометрия может стать полезным инструментом для определения готовности к имплантации эндометрия и предоставления возможностей для проведения целенаправленных терапевтических вмешательств. Вопрос тестирования на NK-клетки у пациентов, проходящих обследование по поводу бесплодия, остаётся дискуссионным из-за сложностей стандартизации рекомендаций по тестированию.

Заключение. На сегодняшний день имеется ограниченное количество достоверных данных, посвященных роли различных иммунологических тестов в диагностике и лечении бесплодия. За исключением тестирования на АФА у пациенток с привычным невынашиванием беременности, а также на тиреотропный гормон (ТТГ) и антитела к тиреопероксидазе (TPOAb) у пациенток, проходящих терапию с использованием различных видов ВРТ, остальные иммунологические тесты имеют скудные данные для обоснования их рутинного использования в клинической практике. Основными ограничениями существующих исследований являются небольшая выборка, а также неоднородность критериев включения, групп пациентов и методов исследования.

Что уже известно об этой теме?

► Искусственный интеллект (ИИ) активно развивается в различных медицинских специальностях, особенно связанных с визуализацией.

► ИИ обладает потенциалом для преодоления ограничений ручной оценки медицинских изображений при одновременном повышении точности диагностики.

► ИИ обладает огромным и признанным потенциалом для оказания содействия в выполнении повторяющихся задач, таких как автоматическая идентификация изображений хорошего качества и выявление паттернов визуализации.

Что нового дает статья?

► Модели на основе ИИ позволяют эффективно диагностировать и прогнозировать течение рака шейки матки.

► Было разработано несколько моделей ИИ (клинических, биохимических и радиологических) для ранней, минимально инвазивной диагностики эндометриоза. Основной целью этих алгоритмов является сокращение числа диагностических лапароскопий.

► ИИ продемонстрировал высокую диагностическую и прогностическую эффективность при раке эндометрия и раке яичников, что может существенно снизить смертность, связанную с этими заболеваниями.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► В области онкогинекологии ИИ дает возможность более раннего установления диагноза, что приведет к снижению смертности.

► ИИ является крайне выгодным решением для современной гинекологии, поскольку позволяет экономить время и ресурсы.

► ИИ не может в полной мере заменить врачей, однако он может идеально интегрироваться в клиническую практику, помогая в процессе принятия решений и уменьшая ошибки дифференциальной диагностики и вариативность взаимодействия между различными специалистами.

Введение. Искусственный интеллект (ИИ) - это технология, которая имитирует обработку данных человеческим мозгом, его интеллектуальное поведение и критическое мышление. Сложные модели ИИ потенциально могут улучшить процесс ведения пациентов за счет ускорения процессов и повышения их точности и эффективности при меньших затратах человеческого ресурса. Применение ИИ в гинекологии все еще находится на ранней стадии по сравнению с другими специальностями. Важно понимать, что доступные методы клинической визуализации имеют определенные ограничения, а именно, рабочую нагрузку клинициста и вариабельность интерпретации результатов различными врачами. ИИ, в свою очередь, обладает потенциалом для преодоления этих ограничений при одновременном повышении точности диагностики.

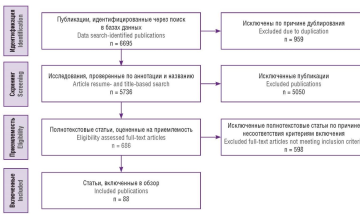

Цель: структурировать и проанализировать современные литературные данные, посвященные использованию ИИ в гинекологии.

Материалы и методы. Поиск первоисточников проводился в электронных базах данных PubMed, eLibrary и Google Scholar. Поисковые запросы включали следующие ключевые слова на русском и английском языках: «искусственный интеллект», «гинекология», «рак эндометрия», «эндометриоз», «рак яичников», «диагностика», «онкогинекология», «artificial intelligence», «gynecology», «endometrial cancer», «endometriosis», «ovarian cancer», «diagnostics», «oncogynecology». Временной интервал поиска: с февраля 2014 г. по февраль 2024 г. Оценка статей проводилась в соответствии с рекомендациями PRISMA. После проведения идентификации, до этапа скрининга, исключали дубликаты. На этапе скрининга авторами анализировались названия и аннотации обнаруженных статей на соответствие теме настоящего обзора, а также на наличие полнотекстового варианта; тезисы и письма в редакции научных журналов на этом этапе исключались. На приемлемость оценивали 685 полнотекстовых статей, критериями включения явились: публикация на русском или английском языках; в исследовании описано использование технологий ИИ в диагностике или лечении гинекологических заболеваний. Все разногласия между авторами разрешались путем консенсуса. В конечном итоге в настоящий обзор было включено 80 первоисточников.

Результаты. Системы на основе ИИ преуспели в анализе и интерпретации изображений и за последнее десятилетие стали мощными инструментами, которые произвели революцию в области гинекологической визуализации. В проанализированных исследованиях ИИ смог обеспечить более быстрые и точные прогнозы и диагностику, повысив общую эффективность гинекологической помощи. Важно отметить, что ИИ не может в полной мере заменить врачей, однако он может идеально интегрироваться в клиническую практику, помогая в процессе принятия решений, уменьшая ошибки дифференциальной диагностики и вариативность взаимодействия между различными специалистами. В области онкогинекологии, несомненно, одним из наиболее многообещающих аспектов является возможность более качественного и особенно раннего установления диагноза и, в конечном счете, улучшение выживаемости пациентов.

Заключение. На данный момент достигнуты огромные успехи, и в ближайшие несколько лет ожидается только большее развитие ИИ. На самом деле предстоит пройти еще очень долгий путь, прежде чем технологии, основанные на ИИ, будут полностью интегрированы в клиническую практику.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Что уже известно об этой теме?

► Каждый третий ребенок с синдромом аспирации мекония (САМ) требует интубации трахеи и перевода на искусственную вентиляцию легких, а летальность может достигать 20 %.

► Для того чтобы избежать применения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), в мире часто используют заместительную терапию сурфактантом: легочным лаважом или болюсным введением. Терапия сурфактантом острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) при САМ позволяет снизить летальность и инвалидность.

► Большинство зарубежных исследователей применяют сурфактантный раствор для проведения лаважа в объеме 15–20 мл/кг, также описаны случаи повторного болюсного введения сурфактанта после лаважа. Среди российских публикаций на эту тему подобных исследований не было найдено.

Что нового дает статья?

► Представлен обзор литературы, дающий представление о безопасном и эффективном применении респираторной стратегии сурфактантного лаважа в объеме 15–20 мл/кг и/или болюсного введения сурфактанта при тяжелой форме САМ.

► Представлен собственный успешный практический опыт применения сурфактантного лаважа с последующим болюсным введением сурфактанта у ребенка с синдромом утечки воздуха (СУВ), персистирующей легочной гипертензией новорожденных и неонатальным ОРДС при САМ.

► Впервые в отечественной неонатальной практике подробно описан алгоритм проведения сурфактантного лаважа с последующим болюсным введением сурфактанта с целью улучшения оксигенации и профилактики перевода пациента на ЭКМО.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Описанный нами опыт открывает дополнительные возможности неонатальным клиникам проведения заместительной терапии сурфактантом в случае тяжелой формы САМ, когда перевод на ЭКМО или транспортировка в ЭКМО-центр невозможна из-за тяжести состояния больного.

► Применение описанной респираторной стратегии в неонатальной практике позволит снизить риск перевода пациентов на ЭКМО, а также может привести к улучшению оксигенации и последующей быстрой стабилизации пациентов с САМ, снизить риск развития СУВ.

► Наша публикация может послужить примером успешного применения данной респираторной стратегии у новорожденных с тяжелым течением САМ.

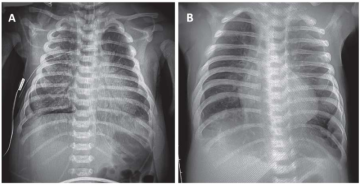

Представлен обзор современных исследований о применении сурфактантного лаважа новорожденным с тяжелыми проявлениями синдрома аспирации мекония (САМ), иллюстрированный описанием клинического случая. Околоплодные воды могут быть окрашены меконием в 8-20 % всех родов, причем после полных 42 недель гестации частота САМ достигает 23-52 %. От 2 до 9 % новорожденных, у которых воды были окрашены меконием, впоследствии отмечаются клинические проявления САМ. Около трети новорожденных с САМ нуждаются в интубации трахеи и искусственной вентиляции легких. Летальность при САМ в связи с тяжелыми повреждениями паренхимы легких и развитием легочной гипертензии может превышать 20 %. Другие осложнения, включая синдром утечки воздуха (СУВ), встречаются у 10-30 % детей с САМ. Лаваж сурфактантом может быть одним из клинических инструментов, который позволяет избежать использования экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) в тяжелых случаях САМ. Приведенное клиническое наблюдение представляет интерес еще и тем, что у зрелого, даже переношенного ребенка с САМ в последующем сформировалась типичная бронхолегочная дисплазия (БЛД), которая требовала соответствующего лечения.

ИЗ ИСТОРИИ

Статья посвящена 150-летию со дня рождения известного русского и советского акушера-гинеколога Василия Васильевича Преображенского (1874-1944), который в 1934 г. стал первым заведующим кафедрой акушерства и гинекологии Архангельского государственного медицинского института, положив начало развитию Северной научной школы акушерства и гинекологии.

В статье рассматривается история изучения тромботической микроангиопатии (ТМА) за последние 100 лет. Описаны важные события и открытия ученых со всего мира, внесших большой вклад в понимание этиологии, патогенеза и лечения ТМА. Рассматриваются перспективы изучения ТМА в настоящее время, особенно в акушерской практике.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2500-3194 (Online)