РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

В статьях этого номера рассматриваются вопросы предменструального синдрома, влияющего на риск послеродовой депрессии, органосохраняющих методов лечения миомы матки, также исследуются показатели гемостаза после хирургического лечения эндометриоза и воздействие фолиевой кислоты на метиониновый обмен. Особое внимание уделено редким случаям, таким как мигрень на фоне наследственной тромбофилии и антифосфолипидного синдрома в период беременности, а также врожденной клиторомегалии и гемодинамической активации системы гемостаза у детей с пороками сердца. Изложены вопросы инновационных подходов к лечению женского бесплодия вследствие эндокринных изменений и роль коэнзима Q10 в репродуктивной медицине. Обсуждаются диагностические и лечебные стратегии для пациентов с онкологическими заболеваниями в контексте беременности. В разделе по истории медицины изложены также культурные и мифологические аспекты кесарева сечения.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Что уже известно об этой теме?

► Распространенность депрессивных расстройств в послеродовом периоде составляет 10–15 %. Точные причины в настоящее время не известны. Не исключается, что одной из них является гормональная перестройка, начинающаяся в первые недели после родов.

► Предменструальный синдром (ПМС) и послеродовая депрессия (ПРД) могут влиять на здоровье женщин в разные периоды их жизни. Между ПМС и ПРД, возможно, существует определенная связь, поскольку оба этих состояния связаны с гормональным фоном. Однако зависимость их друг от друга изучена недостаточно.

► Депрессивные расстройства являются существенно недо-

оцененной проблемой послеродового периода. Не исключается наличие связи между этой патологией и некоторыми преморбидными состояниями. Предполагается, что одним из существенных факторов риска может быть ПМС, однако до появления данной работы это предположение было лишь гипотезой.

Что нового дает статья?

► Установлена связь между возникновением ПРД и наличием ПМС, который является возможным маркером дисгормональных состояний еще до наступления беременности.

► Данная работа дает четкое понимание существующей связи между ПРД и ПМС. В работе также выявлены модифицирующие факторы, влияющие на тяжесть и длительность этой послеродовой патологии. Показано, что наиболее существенным является степень тяжести предменструальных дисфорических расстройств.

► Анализ результатов анкетирования и психологического тестирования родильниц с разделением по паритету и срокам послеродового периода позволил подтвердить очевидную, но прежде научно не доказанную связь между ПМС и ПРД.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Выявленная корреляция между ПРД и ПМС позволит проводить его своевременную профилактику и более эффективное лечение.

► Обнаруженная связь между ПМС и возникновением ПРД сможет пролить свет на механизмы этого осложнения беременности, что в свою очередь позволит использовать более эффективные методы патогенетического лечения и ускорить период реабилитации родильниц.

► Применявшиеся в работе методы психологической диагностики могут быть использованы для выделения групп риска по возникновению ПРД и для предупреждения этого патологического состояния.

Цель: выявление возможной связи между послеродовой депрессией (ПРД) и симптомами синдрома предменструального напряжения.

Материалы и методы. В проведении когортного исследования первоначально согласились принять участие 296 женщин, завершивших беременность родами, 260 из них завершили обследование полностью. Всем женщинам, выразившим согласие принять участие в исследовании, были предложены 3 анкеты. Первый опрос был проведен на 7–10-й день, второй – через 6 нед, третий – через 6 мес после родов. В использованных опросниках содержались вопросы Эдинбургской шкалы оценки послеродовой депрессии (англ. Edinburgh Postnatal Depression Scale, EPDS) и вопросы, направленные на выявление предшествующих наступлению беременности проявлений предменструального синдрома (ПМС), а также некоторые вопросы анамнеза, касающиеся перенесенных заболеваний и образа жизни.

Результаты. Из 296 участниц исследования у 7,1 % ретроспективно были выявлены симптомы ПМС, причем у 2,7 % в тяжелой форме предменструального дисфорического расстройства (ПМДР). В общей когорте обнаружена прямая корреляционная связь между предшествующим ПМС и ПРД, возникающей на 7–10-й день, через 6 нед и 6 мес после родов. После разделения по паритету эта связь осталась статистически значимой только у повторнородящих.

Заключение. Выявлена связь между имевшим место ПМС и развитием ПРД. Паритет можно считать катализатором этой связи. Обнаруженная связь имеет особое значение для прогнозирования возникновения ПРД, а также для более глубокого понимания патогенеза, своевременной диагностики, профилактики и выбора методов лечения этого осложнения послеродового периода.

Что уже известно об этой теме?

► Миома матки (ММ) – доброкачественное прогестеронзависимое образование миометрия.

► Селективные модуляторы рецепторов прогестерона (СМРП) могут быть использованы для патогенетической терапии ММ.

Что нового дает статья?

► Наиболее выраженный эффект наблюдался после первого курса терапии СМРП.

► Отсутствие регрессионного эффекта от применения СМРП может вызывать подозрение на особенности формирования и развития узлов миомы по гистологическому принципу.

► Селективная эмболизация маточных артерий (ЭМА) доступом через лучевую артерию оптимизирует данный микроинвазивный метод лечения ММ.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Применение СМРП в качестве предоперационной подготовки позволяет заменить миомэктомию на менее инвазивное оперативное вмешательство – ЭМА.

► Консервативный и оперативный подходы в лечении ММ не должны противопоставляться, а напротив, дополнять друг друга с целью достижения наилучших клинических исходов.

Введение. Миома матки (ММ) – доброкачественное моноклональное гормоночувствительное образование, формирующееся из гладкомышечных клеток и поражающее до 29 % женщин в возрасте 15–54 года по всему миру. С учетом текущей демографической ситуации и возрастающей с каждым годом тенденции планирования беременности в старшем репродуктивном возрасте, органосохраняющий подход в лечении ММ становится приоритетным.

Цель: исследование эффективности применения селективного модулятора рецепторов прогестерона (СМРП) для лечения ММ у женщин пременопаузального возраста.

Материалы и методы. В проспективном когортном исследовании приняли участие 40 пациенток с ММ, средний возраст которых составил 39,3 ± 5,8 лет. Методом простой рандомизации пациентки были разделены на 2 группы по 20 человек. Средний возраст пациенток был сопоставим и составил 38,15 ± 5,65 и 40,5 ± 5,8 лет в группах 1 и 2 соответственно (p = 0,203). В обеих группах после оценки печеночных проб в соответствии с инструкцией применялось курсовое лечение препаратом группы СМРП (улипристала ацетат) в суточной дозе 5 мг в течение 84 дней (один курс) с перерывом до начала второй менструации после отмены препарата. Группа 1 прошла 2 курса терапии, группа 2 – 3 курса. После каждого курса пациенткам выполняли контрольные ультразвуковые исследования (УЗИ), где оценивали величину объема матки и диаметр доминантного миоматозного узла и анализировали печеночные пробы. Количественную оценку разницы между двумя размерами MM и доминантного узла и максимальным размером объема матки в динамике с оценкой размера эффекта выражали в разности средних (Δ) с 95 % доверительным интервалом (ДИ).

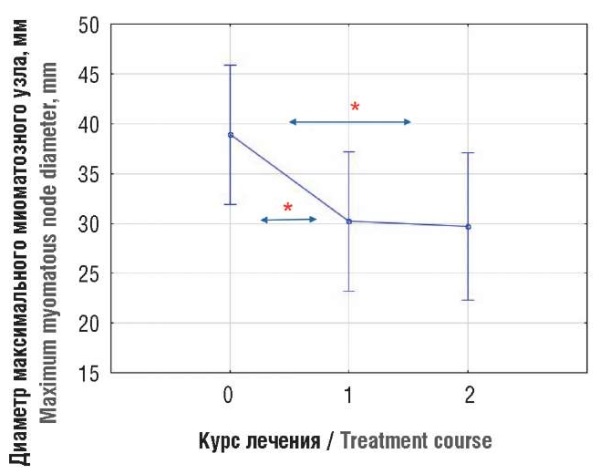

Результаты. По данным УЗИ, матка в группе 1 была увеличена в среднем до 129,49 ± 75,57 см3, максимальный размер доминантного узла составил 38,90 ± 17,38 мм; в группе 2 матка была увеличена до 294,83 ± 161,37 см3 с максимальным размером доминантного узла 53,33 ± 25,48 мм. В результате проведенной терапии в группе 1 был достигнут значимый регресс размеров доминантного узла уже после первого курса терапии: величина эффекта количественной оценки разницы между двумя размерами MM и доминантного узла (Δ) составила 8,70 (4,11; 13,29) мм (p < 0,001). После второго курса в сравнении с первым отмечалась стабилизация размеров (Δ) 1,00 (–1,39; 3,39) мм (p = 0,390); суммарный эффект (Δ) составил 9,67 (–14,59; –4,75) мм (p < 0,001). В группе 2 после первого курса также наблюдался регресс доминантного узла, величина эффекта (Δ) составила 9,49 (7,08; 11,89) мм (p = 0,001). Эффект (Δ) после второго курса в группе 2 был более выражен по сравнению с первым курсом и составил 10,74 (5,86; 15,61) мм (p = 0,001). Однако после третьего курса наблюдался рост узлов в сравнении со вторым курсом – (Δ) 8,25 (0,67; 15,83) мм (p = 0,329). Несмотря на отсутствие выраженной отрицательной динамики, 9 пациенткам в группе 2 по показаниям была проведена эмболизация маточных артерий во избежание рецидива.

Заключение. Терапия СМРП может применяться как в качестве самостоятельного средства терапии ММ, так и в комбинации с хирургическими методиками. Она позволяет ряду женщин забеременеть без предшествующей миомэктомии, а пациенткам, приближающимся по возрасту к менопаузе, избежать оперативного лечения и мягко вступить в естественную постменопаузу. На сегодняшний день консервативные и оперативные методы лечения лейомиом должны дополнять друг друга с целью достижения наилучших клинических исходов.

Что уже известно об этой теме?

► Эндометриоз – хроническое заболевание, характеризующееся разрастанием ткани эндометрия в пространстве вне матки.

► Эндометриоз сопровождается развитием коагулопатии.

Что нового дает статья?

► Наружный генитальный эндометриоз (НГЭ) сопровождается субклиническим течением процессов тромбообразования.

► Коагулопатия при НГЭ поддается коррекции.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Комплексная оценка биомаркеров состояния системы гемостаза позволит лучше контролировать состояние пациентов после проведенного хирургического лечения НГЭ.

► Динамическая оценка содержания фактора фон Виллебранда и D-димера существенно повысит точность определения состояния системы гемостаза.

Введение. Эндометриоз является одним из распространенных заболеваний с не до конца проясненными природой возникновения и патогенетическими механизмами. Исследования указывают на наличие нарушений в системе гемостаза у женщин с этим заболеванием. При этом характер выраженности данных изменений и их природа остаются предметом дискуссии.

Цель: изучить особенности динамики отдельных показателей системы гемостаза у пациенток, перенесших хирургическое лечение наружного генитального эндометриоза (НГЭ).

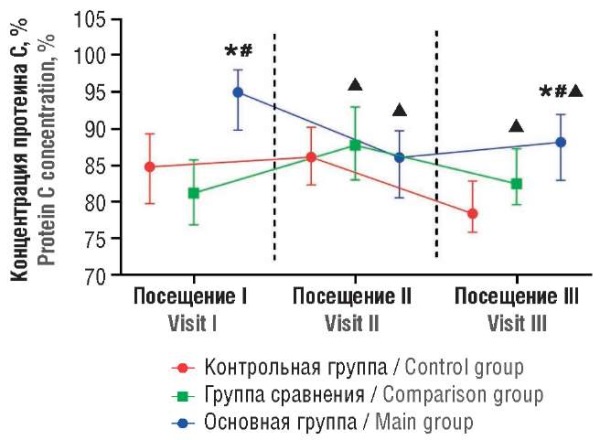

Материалы и методы. В проспективное интервенционное сравнительное контролируемое исследование были включены в общей сложности 120 участниц: 40 пациенток с НГЭ, которым назначено хирургическое лечение (основная группа), 40 пациенток с другими доброкачественными гинекологическими заболеваниями, требующих хирургического вмешательства (группа сравнения), и 40 практически здоровых женщин (контрольная группа). Диапазон возраста участниц исследования составил 18–45 лет. Оценку состояния системы гемостаза проводили по результатам трех визитов в течение 3 месяцев наблюдения с помощью следующих биомаркеров: содержание металлопротеиназы ADAMTS-13 (англ. a disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin type 1 motif, member 13), фактора фон Виллебранда (англ. von Willebrand factor, vWF), D-димера, протеина С, антитромбина III (АТ-III), значения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) и Парус-теста.

Результаты. У женщин с НГЭ до проведения хирургического лечения наблюдали субклиническое, но статистически значимое по сравнению с другими группами увеличение концентраций прокоагуляционных биомаркеров: vWF – 1,24 [1,17–1,35] ЕД/мл и D-димера – 173,5 [73,5–221,23] нг/мл. Оценка остальных показателей не показала существенной клинической значимости наблюдаемых изменений. Проведенное хирургическое вмешательство сопровождалось повышением уровня отдельных прокоагуляционных факторов спустя одну неделю после лечения, что, по всей видимости, связано с хирургическими манипуляциями. Спустя 3 месяца состояние системы гемостаза частично нормализовалось, на что указывало снижение содержания изучаемых биомаркеров, которое в отдельных случаях было статистически значимо ниже по отношению к значениям в той же группе до хирургического вмешательства. В то же время различия между исследуемыми группами оставались статистически значимыми.

Заключение. У больных с НГЭ отмечен риск тромбообразования, носящий субклинический характер. При этом хирургическое лечение и реабилитация в восстановительном периоде позволили в целом улучшить состояние системы гемостаза, тем самым снизив риск тромбообразования.

Что уже известно об этой теме?

► Два наиболее изученных полиморфизма в гене MTHFR – c.665C>T и c.1286A>C являются причинами умеренной гипергомоцистеинемии (ГГЦ) в условиях дефицита фолиевой кислоты. Нормализация уровня фолиевой кислоты при данной патологии позволяет снизить уровень гомоцистеина (ГЦ) в плазме крови до оптимального.

► Существуют синтетическая и восстановленная формы фолиевой кислоты (5-метилтетрагидрофолат, 5-МТГФ). Гипотетически 5-МТГФ преодолевает метаболические дефекты, вызванные полиморфизмом в гене MTHFR, в связи с чем его применение имеет преимущества перед синтетической фолиевой кислотой. Однако крупных работ, подтверждающих данное предположение, не проводилось.

► На протяжении последних 30 лет женщины во многих странах согласно национальным программам потребляют продукты, фортифицированные синтетической фолиевой кислотой. Однако существуют опасения по поводу отдаленных эффектов неметаболизированной фолиевой кислоты, которые до сих пор остаются малоизученными.

Что нового дает статья?

► Впервые используется экспериментальная модель крыс линии Wistar для оценки влияния применения фолиевой кислоты и ее производных на метиониновый обмен.

► В эксперименте на крысах линии Wistar преимущества 5-МТГФ перед синтетической фолиевой кислотой в отношении снижения уровня ГЦ в плазме и накопления фолиевой кислоты в эритроцитах не обнаружены.

► Хроническая нефолатзависимая ГГЦ, развившаяся у экспериментальных моделей крыс путем постоянного перорального введения метионина, не купировалась добавлением фолатов. Напротив, в данных условиях мы обнаружили прирост уровня ГЦ в плазме крови.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Оценка фолатного статуса перед назначением различных форм фолатов, возможно, является необходимым мероприятием для избежания избыточного накопления фолиевой кислоты в организме, а также неблагоприятного влияния на метаболические системы женщин.

► Хроническая нефолатзависимая умеренная ГГЦ требует детального исследования фолатного статуса и образа жизни женщин во избежание излишнего назначения фолатов.

► В нашем эксперименте было показано, что на фоне оптимального питания крыс линии Wistar при добавлении фолатов накопления фолиевой кислоты в эритроцитах и плазме крови не происходит. Фортификация продуктов синтетической фолиевой кислотой, возможно, имеет неоднозначные эффекты.

Введение. В настоящее время назначение препаратов фолиевой кислоты в прегравидарном периоде является эмпирическим. Наряду с синтетической фолиевой кислотой существует восстановленная форма фолиевой кислоты – 5-метилтетрагидрофолат (англ. 5-methyltetrahydrofolate, 5-MTHF). Производители данной формы заявляют, что 5-MTHF преодолевает метаболические дефекты, вызванные полиморфизмом в гене метилентетрагидрофолатредуктазы (англ. methylenetetrahydrofolate reductase, MTHFR) c.665C>T, в связи с чем его применение имеет преимущества перед синтетической фолиевой кислотой (птероилмоноглутаминовая кислота, ПГА). Однако крупных исследований, подтверждающих данную гипотезу, не проводилось.

Цель: оценить влияние различных препаратов фолиевой кислоты на показатели метионинового обмена в экспериментальных моделях крыс линии Wistar.

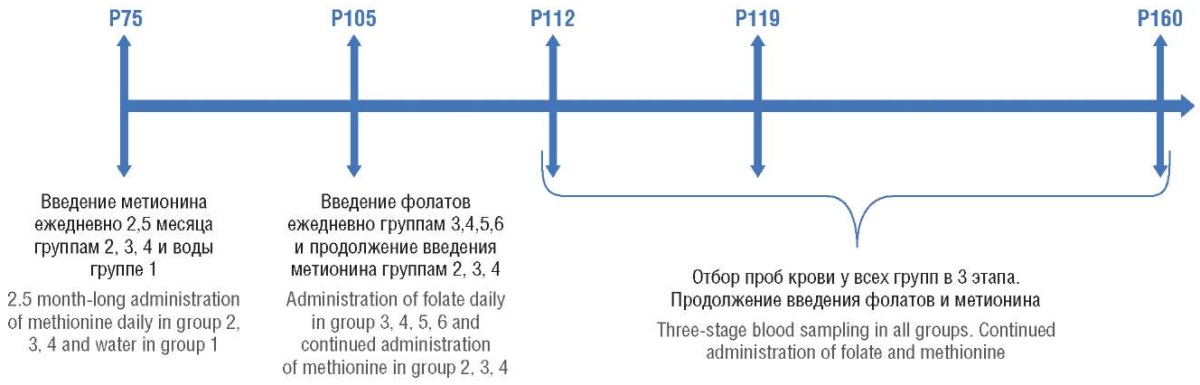

Материалы и методы. Половозрелым самкам крыс линии Wistar было создано состояние хронической гипергомоцистеинемии (ГГЦ) с помощью ежедневной метиониновой нагрузки. После развития состояния ГГЦ экспериментальным животным вводили ПГА либо 5-MTHF. Часть животных без ГГЦ также получала препараты фолиевой кислоты или воду. В 3 этапа (через 1, 2 нед и 1,5 мес от добавления фолатов) был выполнен отбор проб крови с измерением уровня гомоцистеина (ГЦ), концентрации фолиевой кислоты в плазме и в эритроцитах.

Результаты. При метиониновой нагрузке у половозрелых крыс наблюдалось развитие ГГЦ, при котором уровень ГЦ был значимо выше (p < 0,05) по сравнению со значениями в контрольной группе. Добавление препаратов фолиевой кислоты на фоне ГГЦ, вызванной метиониновой нагрузкой, не привело к снижению концентрации ГЦ. У экспериментальных животных, которым вводили ПГА или 5-MTHF, концентрация фолиевой кислоты в сыворотке крови и эритроцитах не изменялась с увеличением срока введения препаратов. Не установлено преимуществ 5-MTHF перед синтетической фолиевой кислотой в отношении уровня ГЦ и накопления фолиевой кислоты в эритроцитах. Вместо ожидаемого снижения уровня ГЦ у ГГЦ моделей под действием исследуемых фолатов получен противоположный эффект. При уже имеющейся нефолатзависимой хронической ГГЦ уровень ГЦ нарастал от 1-го к 3-му этапу.

Заключение. Хроническая нефолатзависимая ГГЦ, вызванная с помощью постоянного перорального введения метионина, купировалась у экспериментальных моделей самостоятельно, при этом дополнительное добавление фолатов способствовало росту ГЦ в плазме крови. На экспериментальных моделях крыс с нормальным уровнем фолиевой кислоты в эритроцитах было показано, что добавление в рацион препаратов фолиевой кислоты не приводит к ее дальнейшему накоплению. Исследование не показало преимуществ 5-МТГФ перед синтетической фолиевой кислотой в отношении снижения уровня ГЦ в плазме крови и накопления фолиевой кислоты в эритроцитах.

НАУЧНЫЕ ОБЗОРЫ

Что уже известно об этой теме?

► Мигрень – одна из самых распространенных форм первичной головной боли. У пациентов с мигренью повышен риск сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний. Антифосфолипидный синдром (АФС) и наследственная тромбофилия (НТ), вызывающие патологическое течение беременности, в высокой степени ассоциированы с мигренью.

► Мигрень является потенциальным фактором риска гипертензивных расстройств во время беременности.

► При беременности возникает гиперкоагуляция, а сочетание мигрени с АФС и НТ многократно повышает вероятность сердечно-сосудистых осложнений. Четких клинико-диагностических критериев мигрени на фоне АФС и НТ на сегодняшний день не выявлено.

Что нового дает статья?

► Представлены результаты последних исследований о безопасности медикаментозной терапии для купирования и профилактики мигрени во время беременности.

► Применение во время беременности профилактического лечения по поводу повышенного риска тромботических осложнений, связанных с тромбофилией, сопровождается купированием или значительным регрессом мигренозных головных болей, особенно при использовании антикоагулянтов.

► У позитивных по антифосфолипидным антителам (АФА) пациентов с рефрактерной мигренью необходимо проведение 2–4-недельного курса антитромботической терапии.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Факт наличия мигрени в анамнезе независимо от ее фенотипа, является важным моментом при оценке акушерского риска при ведении беременности. Неврологи, диагностируя мигрень, должны выяснять акушерский анамнез пациентки.

► Необходимо взаимодействие врачей-неврологов и акушеров-гинекологов для своевременной диагностики заболевания и наблюдения данной категории пациентов.

► В повседневной клинической практике необходимо учитывать эффективность антитромботической терапии на течение рефрактерной мигрени, что является основанием для более широкого ее применения. Перспективными представляются исследования, которые смогут определить, способна ли профилактика приступов мигрени предотвратить неблагоприятные исходы беременности у женщин с мигренью в анамнезе.

Введение. Мигрень – одна из наиболее часто встречающихся первичных головных болей, являющаяся фактором риска сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний. Антифосфолипидный синдром (АФС) и наследственная тромбофилия (НТ), вызывающие патологическое течение беременности, в высокой степени ассоциированы с мигренью. Своевременное распознавание мигрени в рамках АФС и НТ способствует более раннему назначению патогенетической терапии тромбофилии и предупреждению возможных осложнений.

Цель: проанализировать данные литературы о клинико-диагностических особенностях мигрени при АФС и НТ, вопросах терапии в период беременности.

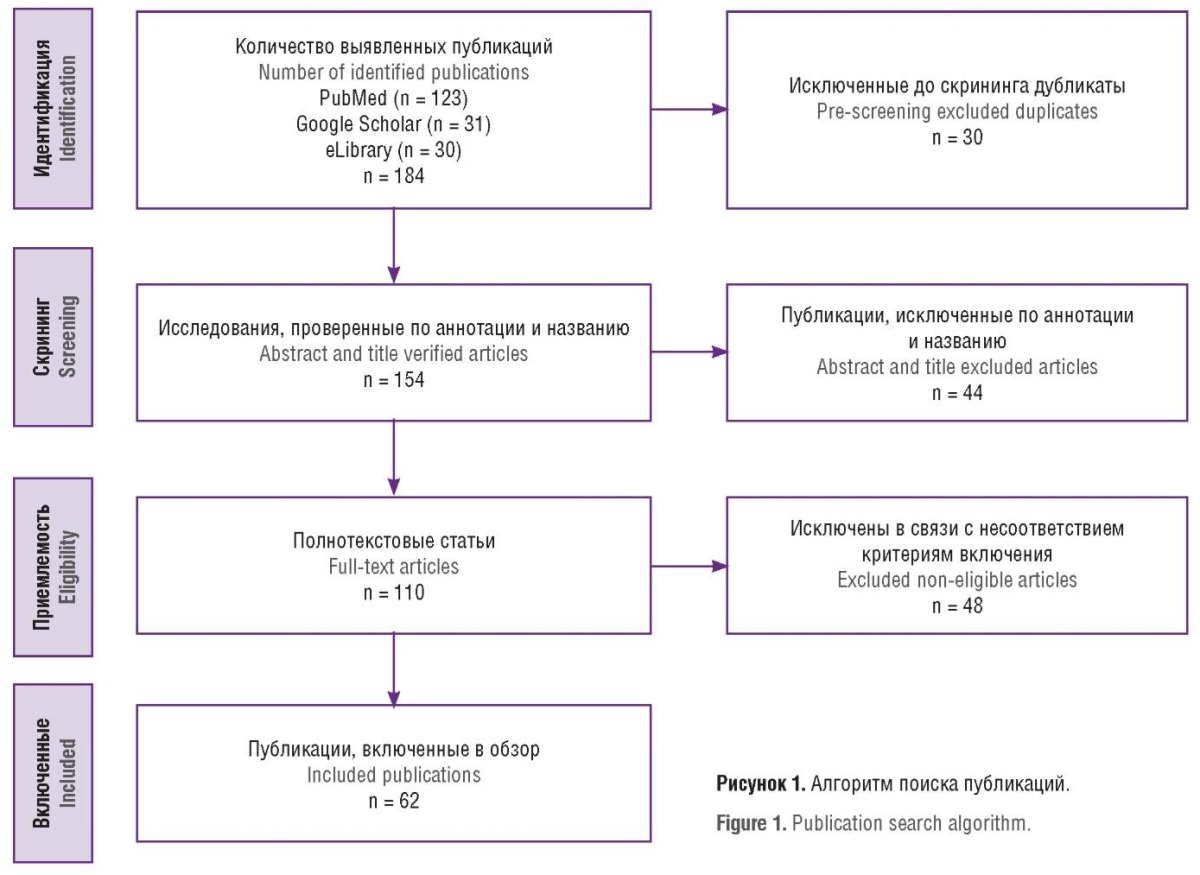

Материалы и методы. Поиск научной литературы выполнен в электронных базах данных PubMed, Google Scholar, eLibrary с 2004 г. по май 2024 г. Методологическая основа поиска включала наличие следующих ключевых слов и их сочетаний на русском и английском языках: «мигрень», «антифосфолипидный синдром», «тромбофилия», «мигрень и беременность», «мигрень и тромбофилия», «мигрень и сердечно-сосудистые заболевания», «migraine», «antiphospholipid syndrome», «thrombophilia», «migraine and pregnancy», «migraine and thrombophilia», «migraine and cardiovascular diseases». По результатам поиска было получено 184 публикации. В результате отбора в обзор включены 62 статьи.

Результаты. На современном этапе неврологи не обладают возможностями диагностирования мигрени на фоне АФС и НТ по характеристикам самой цефалгии. Беременность повышает риск тромботических осложнений. Факт наличия мигрени в анамнезе должен являться важным моментом при оценке акушерского риска в период беременности. Неврологам при диагностировании мигрени необходимо выяснять акушерский анамнез пациентки. Недостаточно данных о наиболее эффективной и безопасной терапии приступов мигрени во время беременности.

Заключение. Частая ассоциация АФС и НТ с мигренью, отсутствие четких клинических особенностей мигрени при тромбофилии, репродуктивный возраст пациенток, высокий риск тромботических осложнений диктуют необходимость взаимодействия врачей-неврологов и акушеров-гинекологов для своевременной диагностики заболевания и ведения данной категории пациентов. Влияние различных видов антитромботической терапии на течение мигрени нуждается в уточнении. Перспективными представляются исследования, которые смогут определить, способна ли профилактика приступов мигрени предотвратить неблагоприятные исходы беременности у женщин с мигренью в анамнезе.

Что уже известно об этой теме?

► Клиторомегалия является частым симптомом эндокринологических заболеваний: от нозологий, относящихся к нарушениям формирования пола, до вирилизирущих форм адренокортикального рака и синдрома поликистозных яичников. Однако механизмы развития клиторомегалии зачастую мало изучены.

Что нового дает статья?

► Рассмотрены механизмы возникновения гиперандрогении и развития клиторомегалии у пациенток, ассоциированные с классическими формами врожденной дисфункции коры надпочечников.

► Рассмотрена роль в формировании гиперандрогении у лиц с кариотипом 46,XX нарушений синтеза андрогенов в надпочечниках и плаценте в рамках понимания роли альтернативного стероидогенеза андрогенов и механизмах гиперпродукции 11-оксигенированных стероидов.

► Представлена роль ароматазы в плаценте матери в формировании клиторомегалии.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Данный обзор предполагает расширение диагностических подходов при ведении пациенток с клиторомегалией с целью разработки эффективных методов профилактики и лечения данного недуга.

Клиторомегалия является актуальной проблемой гинекологической эндокринологии и характеризуется увеличением размеров клитора более нормальных значений, характерных для здоровых женщин. Клиторомегалия возникает как идиопатическое состояние или формируется на фоне нарушений синтеза половых стероидов, сопровождающихся избытком андрогенов. Однако идиопатическая клиторомегалия является достаточно частым диагнозом, так как объективная причина этого симптома зачастую остается невыявленной. Изучение альтернативного пути синтеза андрогенов и 11-оксистероидов у женщин с клиторомегалией представляет большой интерес для практикующих эндокринологов и гинекологов ввиду новых возможностей диагностики и профилактики этого состояния. Данный литературный обзор посвящен современным представлениям о нарушениях стероидогенеза андрогенов у женщин и его роли в патогенезе клиторомегалии.

Что уже известно об этой теме?

► Фактор фон Виллебранда (vWF) является мультимерным гликопротеином, который синтезируется в эндотелиоцитах, длительно хранится в тельцах Вейбеля–Паладе и секретируется в плазму при активации и повреждении эндотелиоцита.

► Металлопротеиназа ADAMTS-13, синтезируемая печенью, осуществляет протеолиз гликопротеина фактора фон Виллебранда до малодоменных форм, снижая тем самым его протромботический потенциал.

► Высокая скорость кровотока способствует конформационным изменениям гликопротеина vWF с трансформацией глобулярной формы в линейную. Домены, доступные для взаимодействия с гликопротеиновыми рецепторами GpIb тромбоцитов, обуславливают адгезию и агрегацию тромбоцитов на эндотелии.

Что нового дает статья?

► Обзор демонстрирует современные сведения о доменной структуре vWF и металлопротеиназы ADAMTS-13, механизмы активации vWF при обструктивных формах врожденных пороков сердца (ВПС) и при унивентрикулярной гемодинамике у детей, субстратной специфичности.

► Впервые представлено обсуждение механизмов изменения оси vWF/ADAMTS-13 при обструктивных формах ВПС.

► Обоснована ценность оси ангиопоэтина 1/ангиопоэтина 2 в развитии периоперационных кровотечений, а также оси vWF/ADAMTS-13 в развитии тромбозов.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Снижение риска тромбозов при хирургическом лечении ВПС невозможно без понимания клеточно-молекулярных механизмов их возникновения. Обозначены механизмы изменения оси vWF/ADAMTS-13 при различных формах ВПС.

► Понимание клеточно-молекулярных механизмов, приводящих к изменению оси vWF/ADAMTS-13 при обструктивных формах ВПС, в клинической практике будет способствовать применению терапии, направленной не только на профилактику кровотечений, но и тромботических осложнений.

► Изучение клеточно-молекулярных механизмов изменений системы гемостаза должно носить персонифицированный характер, поскольку нарушение соотношения активности vWF и ADAMTS-13 может происходить не только в условиях высокоскоростных потоков, но и у пациентов с унивентрикулярной гемодинамикой.

Клеточно-молекулярные механизмы изменений системы гемостаза у пациентов с врожденными пороками сердца (ВПС) достаточно сложны и нелинейны. Патогенетическое значение имеет нарушение соотношения активности фактора фон Виллебранда (англ. von Willebrand factor, vWF) и металлопротеиназы ADAMTS-13 (англ. a disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin type 1 motif, member 13). Высокая скорость экзоцитоза vWF, появление его мультимерных растворимых форм в плазме, высокая скорость протеолиза данного гликопротеина до малых форм с потреблением металлопротеиназы ADAMTS-13 приводят к изменению оси vWF/ADAMTS-13, обеспечивая протромбогенный потенциал системы гемостаза. Активность vWF зависит от гидродинамических характеристик внутрисосудистого кровотока. Величина напряжения сдвига при ВПС способствует высокой скорости конформационных изменений мультимера vWF; таким образом, гемодинамические условия способны предопределять наличие изменений системы гемостаза.

Что уже известно об этой теме?

► Женское бесплодие, связанное с эндокринными нарушениями, включает такие состояния, как синдром поликистозных яичников, гипотиреоз, нарушения гипоталамо-гипофизарной оси, что приводит к ановуляции и проблемам с имплантацией, затрудняя возможность зачатия и вынашивания беременности.

► Эндокринные нарушения вызывают дисбаланс гормонов, ановуляцию и нарушение регуляции менструального цикла, что приводит к недостаточной подготовке эндометрия для имплантации и сохранения беременности.

► Коррекция эндокринных нарушений у женщин с бесплодием, связанным с данной патологией, приводит к восстановлению гормонального баланса, нормализации менструального цикла и повышению шансов на успешное зачатие.

Что нового дает статья?

► Применение новейших биотехнологий в диагностике и лечении эндокринных нарушений включает редактирование генов, которые могут влиять на гормональный баланс. Предлагаются персонализированные терапевтические подходы на основе генетического профиля пациентки, что позволяет значительно повысить эффективность лечения и минимизировать побочные эффекты.

► Новые фармакологические агенты, целенаправленно воздействующие на специфические эндокринные пути, увеличивают эффективность стимуляции овуляции и улучшают условия для имплантации.

► Внедрение интегративных подходов в лечение, сочетающих традиционные методы с инновационными технологиями и оптимизацией лечебных схем, позволяет достичь более высокой эффективности в лечении бесплодия.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Внедрение генетического профилирования позволит более точно подбирать методы лечения, основываясь на индивидуальных особенностях пациентов.

► Новые фармакологические агенты и технологии целенаправленного воздействия на эндокринные пути помогут увеличить эффективность экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

► Оптимизация лечебных протоколов поможет снизить общие затраты на лечение бесплодия, сокращая время и количество необходимых попыток ЭКО.

Цель: провести анализ литературы, посвященной инновационным методам диагностики и лечения, применяемым для решения проблемы женского бесплодия, ассоциированного с эндокринными нарушениями.

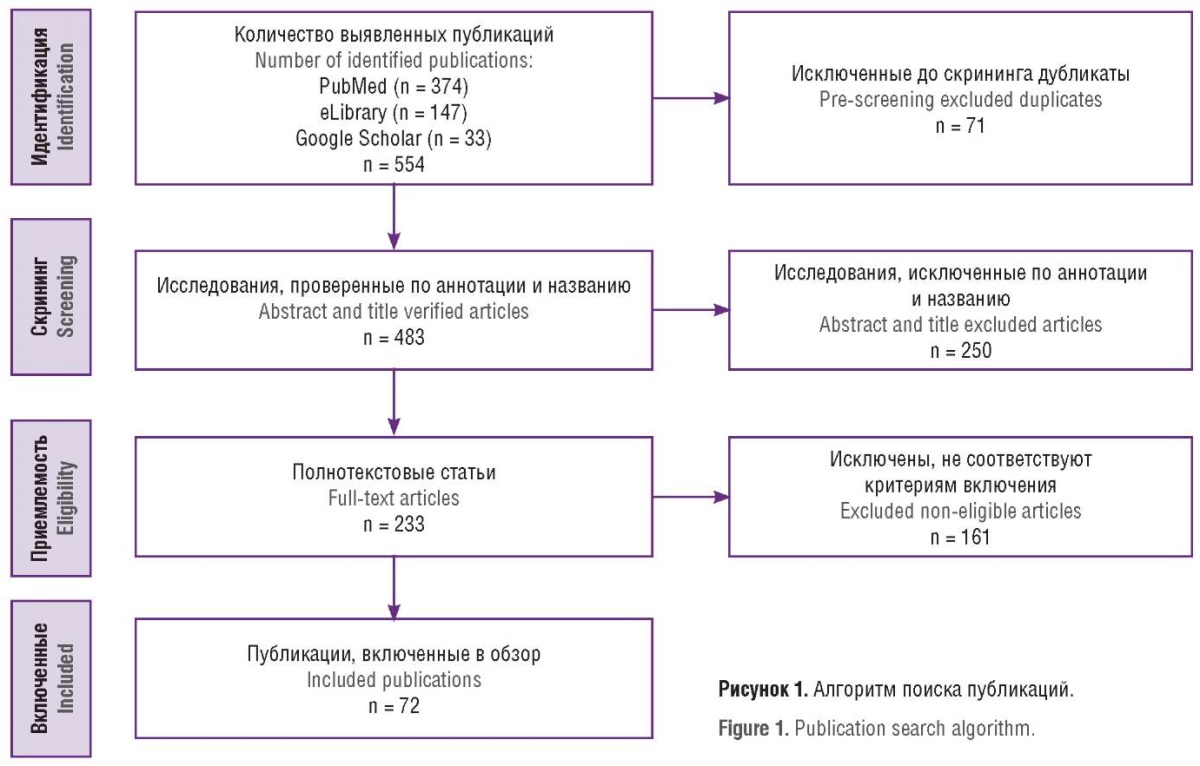

Материалы и методы. Проведен поиск публикаций в электронных базах данных PubMed, Google Scholar и еLibrary. Отбор публикаций осуществляли в соответствии с рекомендациями PRISMA. Все соответствующие статьи, опубликованные до января 2024 г., были включены в настоящий обзор. В результате поиска было извлечено 374 публикации из PubMed, 147 публикаций из eLibrary и 33 публикации из Google Scholar. Дубликаты и неполнотекстовые версии статей были исключены. После процедуры отбора в обзор были включены 72 публикации.

Результаты. В ходе анализа данных определены ключевые аспекты, которые позволили глубже понять эндокринные нарушения, влияющие на женское бесплодие. В частности, продемонстрированы новые корреляции между уровнями определенных гормонов и успешностью лечения, а также идентифицированы патогенетические механизмы, влияющие на процесс зачатия и вынашивания ребенка. Эти результаты позволят разработать более точные диагностические критерии и эффективные методы лечения, что увеличит шансы женщин на успешное зачатие и вынашивание ребенка.

Заключение. В ходе обобщения современных достижений в области диагностики и лечения эндокринного бесплодия у женщин определены новые диагностические критерии и эффективные методы лечения, которые могут значительно улучшить результаты. Значительный потенциал рассмотренных инновационных подходов и методов способствует улучшению репродуктивного здоровья и повышению шансов на успешное зачатие. Мы настоятельно рекомендуем внедрение этих передовых технологий в клиническую практику для оптимизации репродуктивных успехов.

Что уже известно об этой теме?

► Коэнзим Q10 (СоQ10) играет важную роль в эмбриональном развитии, участвуя в процессах окислительного фосфорилирования и переносе электронов в митохондриях. Он является ключевым звеном в цепи синтеза АТФ, обеспечивая энергией клетки развивающегося организма.

► СоQ10 обладает антиоксидантными свойствами, защищая клетки от вредного воздействия свободных радикалов, что особенно важно для эмбрионального развития, когда ткани и органы находятся в стадии формирования.

► Экзогенные добавки CoQ10 обладают антиоксидантным действием и могут быть потенциальной терапией для снижения окислительного стресса.

Что нового дает статья?

► В отсутствие CoQ10 происходит снижение синтеза АТФ и усиление окислительного стресса в митохондриях; это 2 биологических процесса, влияющих на эмбриональное развитие.

► Дефицит CoQ10 значительно увеличивает риск нарушения эмбрионального развития.

► Избыточный уровень CoQ10 может приводить к нарушению эмбрионального развития.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Нормализация уровня CoQ10 позволит избежать аномалий развития и связанного с ними прерывания беременности.

► CoQ10 снижает частоту преэклампсии за счет участия в формировании плаценты, а также может улучшить качество яйцеклеток и гамет и уменьшить вероятность развития других отклонений в развитии.

Материнские митохондрии обеспечивают энергией эмбрион посредством окислительного фосфорилирования перед имплантацией бластоцисты. После имплантации бластоцисты внутриклеточная энергия в основном поступает за счет гликолиза. Таким образом, очевидна важная роль митохондрий в обеспечении энергией эмбриогенеза. Коэнзим Q10 (CoQ10) является мощным эндогенным антиоксидантом, локализованным в мембранах, который защищает циркулирующие липопротеиды от перекисного окисления липидов. Результаты нескольких недавних клинических исследований показали, что экзогенные добавки CoQ10 обладают антиоксидантным действием и могут быть потенциальной терапией для снижения окислительного стресса. Дефицит CoQ10 увеличивает риск нарушения эмбрионального развития; однако эта взаимосвязь по-прежнему остается неясной. Учитывая, что на уровень CoQ10 влияют ферменты, участвующие в его синтезе, трудно сказать, вызваны ли нарушения дефицитом CoQ10 или являются прямым результатом дефектов в целевом гене. Было показано, что в отсутствие CoQ10 происходит снижение синтеза АТФ и усиление окислительного стресса в митохондриях – два биологических процесса, влияющих на эмбриональное развитие. В обзоре подчеркивается важность CoQ10 как антиоксиданта для улучшения качества яйцеклеток, а также показана его ключевая роль в эмбриональном развитии. Необходимо проведение дальнейших исследований, направленных на изучение метаболических изменений в процессе эмбриогенеза, а также механизма влияния CoQ10.

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

Что уже известно об этой теме?

► Метастатический рак молочной железы (РМЖ) – это гетерогенная группа заболеваний с различными клиническими проявлениями. Встречается как солитарное (одиночное или олигометастатическое), так и множественное, или диффузное, поражение того или иного органа.

► У 3 % женщин с верифицированным РМЖ рентгенологически обнаруживают солитарную тень в легком, интерпретируемую как метастатический очаг. Метастазирование РМЖ в легочную ткань составляет 21–32 % всех случаев отдаленного метастазирования, в 60–70 % случаев приводит к летальному исходу.

► Когда размер легочного узла менее 1 см или его расположение неблагоприятно для проведения диагностической пробы, хирургическое вмешательство является методом подтверждения патоморфологического диагноза легочных узлов у пациентов с диагнозом РМЖ.

Что нового дает статья?

► Приведен лечебно-диагностический алгоритм лечения пациенток с диагнозом РМЖ и очаговым периферическим новообразованием легкого.

► Продемонстрирована роль хирургического вмешательства, а именно, видеоторакоскопической резекции легкого со срочным гистологическим исследованием как метода верификации диагноза и определения морфологической природы новообразования.

► Разработана двухэтапная хирургическая тактика, одномоментно исключающая вторичный характер образования в легком, с последующим удалением первичного очага.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Применение предложенного лечебно-диагностического алгоритма в клинической практике позволит оптимизировать и улучшить качество лечения пациенток с диагнозом РМЖ и очаговым периферическим новообразованием легкого.

► Использование приведенной двухэтапной хирургической тактики позволит морфологически верифицировать единичные очаговые образования в легких, имеющие неблагоприятное расположения для проведения диагностической пункции.

► Исключение вторичного поражения у пациенток с диагнозом РМЖ даст возможность избежать излишней кардио-, гепато- и нефротоксичной химиотерапии.

Рак молочной железы (РМЖ) длительное время занимает лидирующую позицию в структуре онкологических заболеваний среди женского населения в мире. По данным статистики, метастазирование РМЖ в легочную ткань составляет 21–32 % всех случаев отдаленного метастазирования. Метастазы в легкие, как правило, возникают в течение 5 лет после первоначального диагноза РМЖ, чаще поражая периферические отделы легкого, что объясняет сложность их дифференциальной диагностики. Кроме того, они оказывают значительное влияние на течение заболевания и выживаемость пациентов, в связи с чем каждый случай сочетанной патологии в виде РМЖ и солидного новообразования легкого представляет интерес с точки зрения клинико-патологических особенностей, равно как и диагностического подхода, с последующим выбором тактики хирургического лечения. Очевидно, что лечебная концепция в подобных случаях строится на знании морфологической структуры первичной опухоли и подтверждении метастатического процесса. Однако в случае малого размера легочного очага высказаться о характере процесса затруднительно. Лечебно-диагностическая тактика в подобных случаях в настоящее время подробно не разработана. На клиническом примере сочетания РМЖ и единичного очагового образования легкого малых размеров мы предлагаем эффективную схему диагностики и лечения пациентов в подобных случаях.

Что уже известно об этой теме?

► Ранний неонатальный сепсис (РНС), вызванный Proteus mirabilis (P. mirabilis), встречается крайне редко.

► РНС, вызванный P. mirabilis, чаще всего сопряжен с летальным исходом или развитием тяжелых абсцессов головного мозга у новорожденных.

► Очень мало описаний подобных случаев в мире, в России не описано ни одного случая.

Что нового дает статья?

► Это первое в России описание клинического случая РНС, вызванного P. mirabilis.

► Представлено обобщение существующих данных в мире по этой проблеме, а также детальное описание клинического случая.

► Представлены особенности течения внутриамниотической инфекции у тетрахориальной триамниотической тройни.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Данный клинический случай будет напоминать о том, что этиология РНС разнообразнее привычных представлений.

► Публикация позволит своевременно заподозрить этиологию инфекционного процесса, вызванного P. mirabilis.

► Выбранная тактика этиотропной терапии и купирования полиорганной недостаточности может послужить примером при оказании помощи пациентам с данным заболеванием, поскольку исход был благоприятный.

Ранний неонатальный сепсис (РНС) является одним из наиболее тяжелых заболеваний периода новорожденности и нередко сопряжен с крайне неблагоприятными исходами. Во многом тяжесть состояния и результаты выхаживания новорожденных детей зависят от этиологии генерализованного бактериального процесса. Основными возбудителями РНС традиционно считаются стрептококк группы В и кишечная палочка, значительно реже встречаются другие грамотрицательные бактерии, среди которых как казуистические описываются случаи развития РНС, вызванные Proteus mirabilis (P. mirabilis). Представляем обзор современной литературы, посвященный роли P. mirabilis в развитии неонатального сепсиса с характерными для данного возбудителя особенностями течения заболевания и исходами, а также клинический случай РНС, вызванного P. mirabilis. Данное клиническое наблюдение эксклюзивно не только редкостью возбудителя заболевания, но и тем, что протекало оно с точки зрения повреждения головного мозга более благоприятно, в отличие от описанных в мировой литературе подобных случаев, а также тем, что новорожденный ребенок с РНС – первый из тройни, а у двух других детей РНС не развился, несмотря на то, что у них тоже был выявлен P. mirabilis.

Что уже известно об этой теме?

► Рак молочной железы (РМЖ) у беременных – редкая патология в практике врача акушера-гинеколога и наиболее частая среди онкопатологии у беременных.

► РМЖ не является показанием для прерывания беременности.

► Современные методы терапии позволяют успешно лечить данный вид рака при условии пролонгирования беременности, давая шанс на выживание и радость материнства.

Что нового дает статья?

► Статья призвана привлечь внимание врача акушера-гинеколога, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, к проблеме РМЖ у беременных.

► Клинический случай в очередной раз подтверждает перспективность лечения РМЖ и сохранении беременности.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Ознакомление с данным клиническим случаем позволит повысить онконастороженность в отношении беременных в возрасте после 35 лет с наличием факторов риска развития рака – РМЖ у родственниц 1–2 линии родства, поздние роды.

► Обязательный и тщательный осмотр молочных желез у беременных при постановке на учет, проведение ультразвукового исследования в конце I триместра беременности позволят своевременно заподозрить онкозаболевание, правильно составить и осуществить алгоритм лечебно-диагностических мероприятий для достижения благоприятного исхода.

Ассоциированный с беременностью рак молочной железы (РМЖ) – редкая патология в практике акушера-гинеколога и онколога, диагностика которой сопряжена с определенными трудностями. Совместные усилия специалистов по решению данной проблемы с учетом современных возможностей в диагностике и лечении призваны достичь положительного результата. Представленный клинический случай инвазивного гормонозависимого РМЖ T4bN3aM0, IIIC, ассоциированного с беременностью, – демонстрация типичного сценария течения заболевания: манифестация опухоли во II триместре, маститоподобная форма, поздняя диагностика. Причиной последней является низкая онкологическая настороженность в отношении беременных в возрасте до 40 лет, что обусловлено редкостью данной патологии. Правильный выбор алгоритма лекарственной терапии, согласно установленному гистологическому варианту и иммуногистохимическому статусу опухоли в комбинации с оперативным лечением, позволили не только добиться регрессии опухоли, родить здорового доношенного ребенка, но дали шанс на выживаемость, несмотря на позднее начало лечения. Во избежание запущенных случаев заболевания целесообразно рекомендовать проведение ультразвукового исследования молочных желез в I триместре у беременных старше 35 лет.

ИЗ ИСТОРИИ

Кесарево сечение – одна из древнейших и наиболее выдающихся операций, корни которой уходят далеко в прошлое. Ее неповторимое значение в том, что это единственная операция, ответственная за жизнь двоих – матери и ребенка. В статье обсуждаются гипотезы о происхождении термина кесарево сечение, история развития и методы выполнения операции. Рассматриваются вопросы, посвященные кесареву сечению в изобразительном искусстве, исторические этапы операции и их отражение в произведениях искусства. Изучение художественных произведений, связанных с кесаревым сечением, помогает лучше понять его влияние на человечество и социальное сознание.

СОБЫТИЯ

ПОПРАВКА

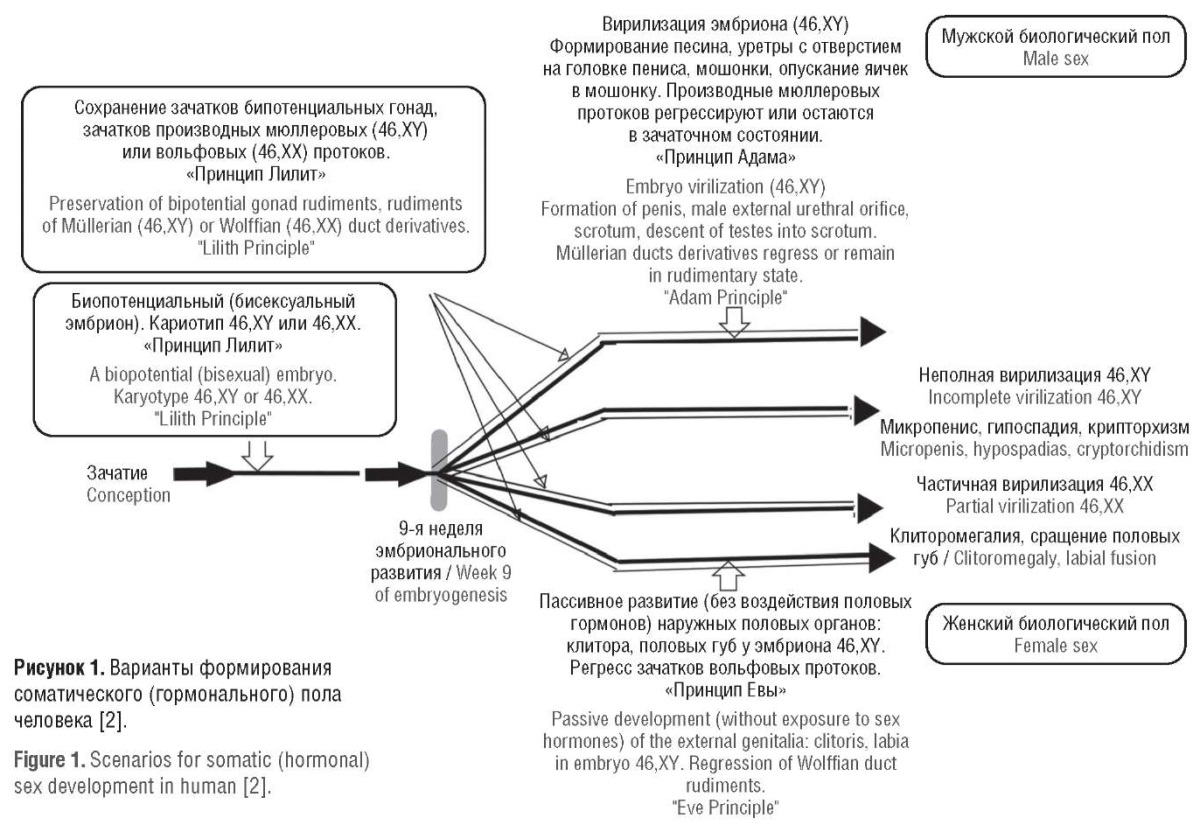

Авторы сожалеют, что в опубликованной версии статьи имеется ошибка в рисунке 1. Представляем правильный рисунок 1. Уверены, что допущенная ошибка не могла существенно повлиять на восприятие материала и интерпретацию информации читателями. В электронной форме на сайте журнала ошибка исправлена, файл статьи обновлен.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2500-3194 (Online)