ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Что уже известно об этой теме?

► COVID-19 и онкологические заболевания ассоциированы с повышенным риском тромботических осложнений, который усиливается при их сочетании.

► Оба состояния вызывают гиперкоагуляцию и повышенную тромбогенность.

► Антикоагулянтная терапия эффективна для снижения тромботического риска.

Что нового дает статья?

► При COVID-19 у онкологических пациентов наблюдается увеличение уровня фактора фон Виллебранда (vWF) и дефицит металлопротеиназы ADAMTS-13.

► Ранним критерием тяжести состояния может считаться соотношение vWF/ADAMTS-13 более 2,1.

► Уровень ингибитора ADAMTS-13 был значительно выше у пациентов в отделении интенсивной терапии, особенно у скончавшихся, что является признаком прогрессирования синдрома системного воспалительного ответа, несмотря на проведение противовоспалительной терапии.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Исследование улучшает понимание влияния COVID-19 на онкологических пациентов, что может воздействовать на стратегии лечения для этой группы пациентов.

► Определение соотношения vWF/ADAMTS-13 как раннего индикатора тяжести состояния может помочь в ранней диагностике тромботических осложнений и потенциально жизнеугрожающих состояний.

► Необходимо проведение дополнительных исследований для определения более точных протоколов лечения и прогнозирования риска тромбоза у пациентов с онкологическими заболеваниями и COVID-19.

Цель: изучить особенности тромботических осложнений у онкологических больных на фоне инфекции COVID-19, выявить наиболее значимые диагностические и прогностические критерии.

Материалы и методы. В рамках когортного нерандомизированного исследования проанализировано течение коронавирусной инфекции у 72 госпитализированных пациенток с раком тела матки (n = 22), раком шейки матки (n = 19), раком яичников (n = 24) и раком влагалища и вульвы (n = 7). Всем пациенткам, госпитализированным по поводу COVID-19, проводилось обследование и лечение в соответствии с актуальными на момент терапии Временными методическими рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Дополнительно однократно на 3–7-е сутки от момента госпитализации был взят анализ крови для определения уровня металлопротеиназы ADAMTS-13 (англ. a disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin type 1 motif, member 13), активности ADAMTS-13, ингибитора ADAMTS-13 и уровня фактора фон Виллебранда (англ. von Willebrand factor, vWF).

Результаты. Средний возраст пациенток составил 56,96 ± 7,55 лет, срок госпитализации – от 7 до 19 (13,0 ± 3,79) дней. Тяжесть заболевания определялась степенью поражения легочной ткани по данным компьютерной томографии (КТ), дыхательной недостаточностью и развитием синдрома системного воспалительного ответа (ССВО). При госпитализации КТ-2 было выявлено у 46 (63,9 %), КТ-3 – у 26 (36,1 %) пациенток. В отделение интенсивной терапии (ОИТ) было переведено 37 (51,4 %) пациенток. Диагностирован клинически выраженный тромбоз глубоких вен (ТГВ) у 9 (12,5 %) пациенток, у 4 (5,6 %) – тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА). Из них 6 случаев ТГВ и 3 случая ТЭЛА оказались фатальными. Всего в результате развития острой сердечно-легочной недостаточности скончались 14 (19,44 %) пациенток. Соотношение vWF/ADAMTS-13 более 2,1 было выявлено у всех пациентов в ОИТ. У пациентов с ТГВ и ТЭЛА, несмотря на проводимую антикоагулянтную терапию, это соотношение составило более 3,3 (4,00 ± 0,48), а у всех 14 умерших пациентов – более 2,98.

Заключение. Венозная тромбоэмболия, включающая ТЭЛА и ТГВ, была выявлена как серьезное осложнение COVID-19. Возможность их раннего прогнозирования особенно важна, поскольку они могут привести к серьезным осложнениям, таким как ДВС-синдром, ССВО, сердечно-легочная недостаточность и смерть. У пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями, заболевших COVID-19, выявлено не просто падение активности и уровня ADAMTS-13, но и синхронное увеличение уровня vWF. Соотношение уровней vWF/ADAMTS-13 может быть ранним индикатором тяжести состояния данных пациентов: соотношение vWF/ADAMTS-13 более 2,1 являлось общим для всех пациентов в ОИТ. Это свидетельствует о возможности использования этого критерия для раннего определения тех пациентов, которые могут нуждаться в более интенсивном уходе и медицинском вмешательстве.

Что уже известно об этой теме?

► Чаще всего причиной преждевременных родов (ПР) является инфекция.

► Нарушение микробиоценоза встречается у трети женщин во время беременности.

► Лечение нарушений микрофлоры влагалища во время беременности чаще всего антибактериальное.

Что нового дает статья?

► Показана взаимосвязь риска ПР и комплексного лечения бактериального вагиноза с помощью антимикробных пептидов и цитокинов.

► Доказано отсутствие рецидива во время беременности при комплексном лечении вагиноза у беременных.

► Доказано отсутствие отрицательного влияния комплексного лечения во время беременности на состояние новорожденного.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Снижение риска ПР в общей структуре родов и рецидивов бактериального вагиноза во время беременности.

► При снижении частоты ПР ожидается уменьшение материальных затрат и психологических нарушений у супружеских пар.

Введение. Распространенность бактериального вагиноза (БВ) составляет 23–29 %. БВ у беременных является известным фактором риска преждевременных родов (ПР) с увеличением их частоты в 2,9 раза. Лечение БВ антибиотиками не снижает частоту ПР, что делает актуальным поиск других средств.

Цель: оценить эффективность лечения, включающего антибактериальную терапию и комплекс природных антимикробных пептидов и цитокинов, для снижения частоты ПР у беременных с БВ.

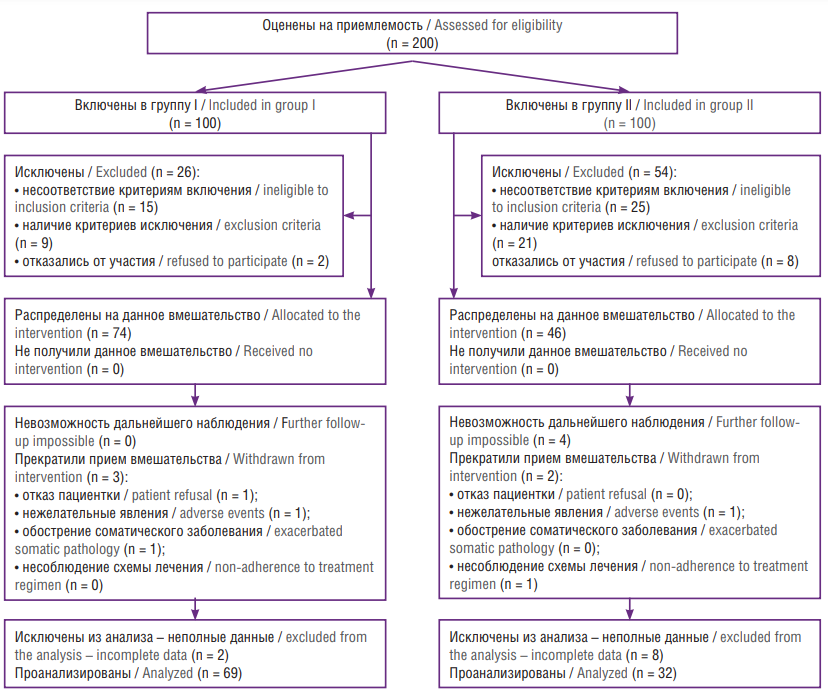

Материал и методы. Выполнено проспективное открытое сравнительное когортное исследование в параллельных группах. Обследована 101 беременная: группа I (n = 69) получала метронидазол, табл. 500 мг внутрь 2 раза в день в течение 7 дней и комплекс природных антимикробных пептидов и цитокинов (Суперлимф®) суппозитории по 25 ЕД 1 раз в день вагинально вечером в течение 20 дней; группа II (n = 32) получала только метронидазол (по той же схеме). Методы обследования включали клинические, принятые в акушерстве, и лабораторные исследования – микроскопия мазков влагалищного содержимого, полимеразная цепная реакция (ПЦР) в режиме реального времени.

Результаты. Частота ПР (в сроки 240–366 нед ) у пациенток группы I была статистически значимо ниже, чем в группе II и составила 2,9 % против 21,9 % соответственно (р = 0,004) с уменьшением риска ПР в 8 раз (относительный риск (ОР) = 0,13; 95 % доверительный интервал (ДИ) = 0,03–0,60), при этом доля беременных с высоким риском (ПР в анамнезе) и частота ПР у них была сопоставима (р = 0,39) и не отличалась от беременных без ПР в анамнезе. Микробиологического выздоровления после лечения БВ по данным ПЦР в реальном времени удалось добиться у 85,5 % пациенток группы I против 56,3 % в группе II (ОР = 1,52; 95 % ДИ = 1,10–2,10; р = 0,002). Персистенция анаэробной флоры после лечения была значимо ниже в группе I по сравнению с группой II – 7,2 % против 34,4 % (р < 0,001) с риском ПР ниже в 5 раз (ОР = 0,21; 95 % ДИ = 0,08–0,56). Прекращение выделения вирусов от числа пациенток с исходным вирусовыделением было достигнуто у 94,6 % против 8,3 % пациенток соответственно со снижением риска в 50 раз (ОР = 0,02; 95 % ДИ = 0,005–0,08; р < 0,001). Количество новорожденных с массой тела менее 2500 г было существенно меньше у пациенток, получавших Суперлимф® – 2,9 % против 15,6 % среди тех, кто его не применял (р = 0,03), при этом риск рождения маловесных детей был в 6 раз меньше (ОР = 0,16; 95 % ДИ = 0,03–0,88). Состояние детей при рождении по шкале Апгар было сопоставимым.

Заключение. Применение комплекса Суперлимф® (25 ЕД вагинально 1 раз в день № 20) наряду с антибиотиком метронидазол внутрь у беременных с БВ способствует снижению частоты ПР в сроки 240–366 нед до 2,9 % со снижением риска ПР, превосходящим антибактериальную терапию в 8 раз, в том числе у пациенток с ПР в анамнезе.

Что уже известно об этой теме?

► Преэклампсия (ПЭ) представляет собой мультифакториальную патологию и является результатом суммарного воздействия различных факторов (генетических, эпигенетических, иммунологических, средовых и др.).

► Основной тенденцией в настоящее время является поиск анамнестических, клинических и биохимических предикторов развития данной патологии, в частности, доступных в применении на практике биомаркеров, с помощью которых можно прогнозировать развитие и тяжесть ПЭ на ранних сроках беременности.

► Принимая во внимание широкий функциональный потенциал микроРНК, активной областью исследований является поиск и идентификация новых молекул, вовлеченных в развитие ПЭ.

Что нового дает статья?

► Показано, что ПЭ характеризуется специфическими молекулярными изменениями на уровне транскриптома.

► Установлена высокая прогностическая ценность молекул hsa-miR-103a-3p, hsa-miR-451а и hsa-miR-516a-5p, вовлеченных в патогенез ПЭ.

► Разработана прогностическая модель развития ПЭ на основании клинически наиболее значимых дифференциально экспрессируемых плазматических микроРНК.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► МикроРНК представляют собой многообещающие биомаркеры с хорошим диагностическим потенциалом для внедрения в программу скрининга для прогнозирования ПЭ и могут использоваться в качестве чувствительного индикатора для клинического прогнозирования осложнений беременности.

► Разработанная логистическая модель может быть применена для прогнозирования и ранней диагностики ПЭ, что в перспективе позволит снизить акушерские осложнения и улучшить перинатальные исходы.

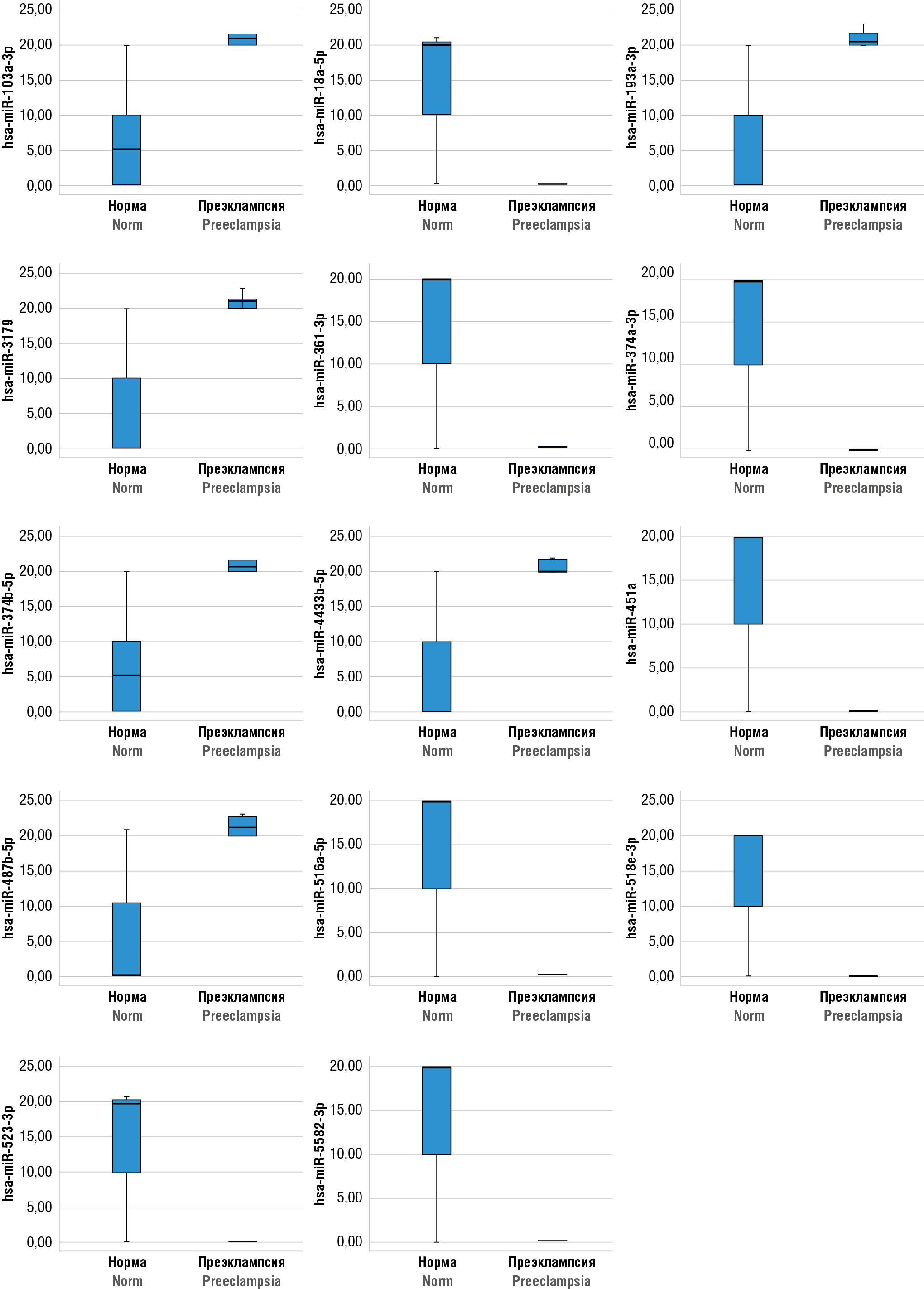

Цель: разработать модель прогнозирования преэклампсии (ПЭ) на основании клинически наиболее значимых дифференциально экспрессируемых плазматических микроРНК.

Материалы и методы. Проведено проспективное наблюдательное сравнительное исследование в параллельных группах. В исследование включены 62 женщины, разделенные на 2 группы: 32 пациентки с ПЭ и 30 клинически здоровых женщин с неосложненным течением беременности. Транскриптомный анализ для идентификации дифференциально экспрессируемых микроРНК в плазме крови выполнен с помощью секвенирования нового поколения (англ. next generation sequencing, NGS).

Результаты. Расчет отношений рисков развития ПЭ позволил идентифицировать 14 плазменных микроРНК, оказывающих влияние на развитие ПЭ. Ассоциированные с ПЭ микроРНК hsa-miR-103a-3p, hsa-miR-451а и hsa-miR-516a-5p обладают высокой диагностической ценностью при сочетанном определении уровня их экспрессии в плазме крови беременных на ранних сроках.

Заключение. Разработанная прогностическая модель может быть применена к беременным, входящим в группу риска по развитию ПЭ, что в перспективе позволит снизить акушерские осложнения и улучшить перинатальные исходы.

Что уже известно об этой теме?

► Пролапс тазовых органов (ПТО) находится на третьем месте по частоте в структуре гинекологических заболеваний после доброкачественных образований и эндометриоза.

► Основной метод лечения ПТО – хирургическая коррекция дефектов фасциальных структур тазового дна; однако частота рецидивов пролапса после выполнения вмешательства достигает 30 %.

► Расширение популяции молодых, социально и сексуально активных пациенток с пролапсом обусловило повышение требований к эффективности и безопасности методов хирургического лечения несостоятельности мышц тазового дна.

Что нового дает статья?

► Выполняемая с помощью переднего доступа MESH билатеральная сакроспинальная фиксация (ССФ) – клинически эффективный метод, применение которого приводит к достоверному снижению рецидивов пролапса, ранних и отдаленных осложнений.

► Применение метода передней билатеральной ССФ позволяет снизить частоту жалоб на нарушения мочеиспускания, способствует уменьшению выраженности болевого синдрома и снижению длительности стационарного лечения.

► Применение усовершенствованного метода хирургического лечения ПТО с помощью передней билатеральной ССФ приводит к лучшей динамике показателей дисфункции тазовых органов, общего качества жизни и качества сексуальной жизни пациенток.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Использование предложенного подхода позволяет минимизировать жалобы, частоту осложнений и рецидивов ПТО.

► Выполнение передней билатеральной ССФ с использованием синтетической ленты при хирургическом лечении ПТО будет способствовать уменьшению длительности пребывания в стационаре, снижению тазовой дисфункции, улучшению качества жизни и сексуальной функции.

Цель: повышение клинической эффективности и безопасности лечения пациенток с апикальным пролапсом методом передней билатеральной сакроспинальной фиксации (ССФ) с использованием полипропиленового сетчатого импланта.

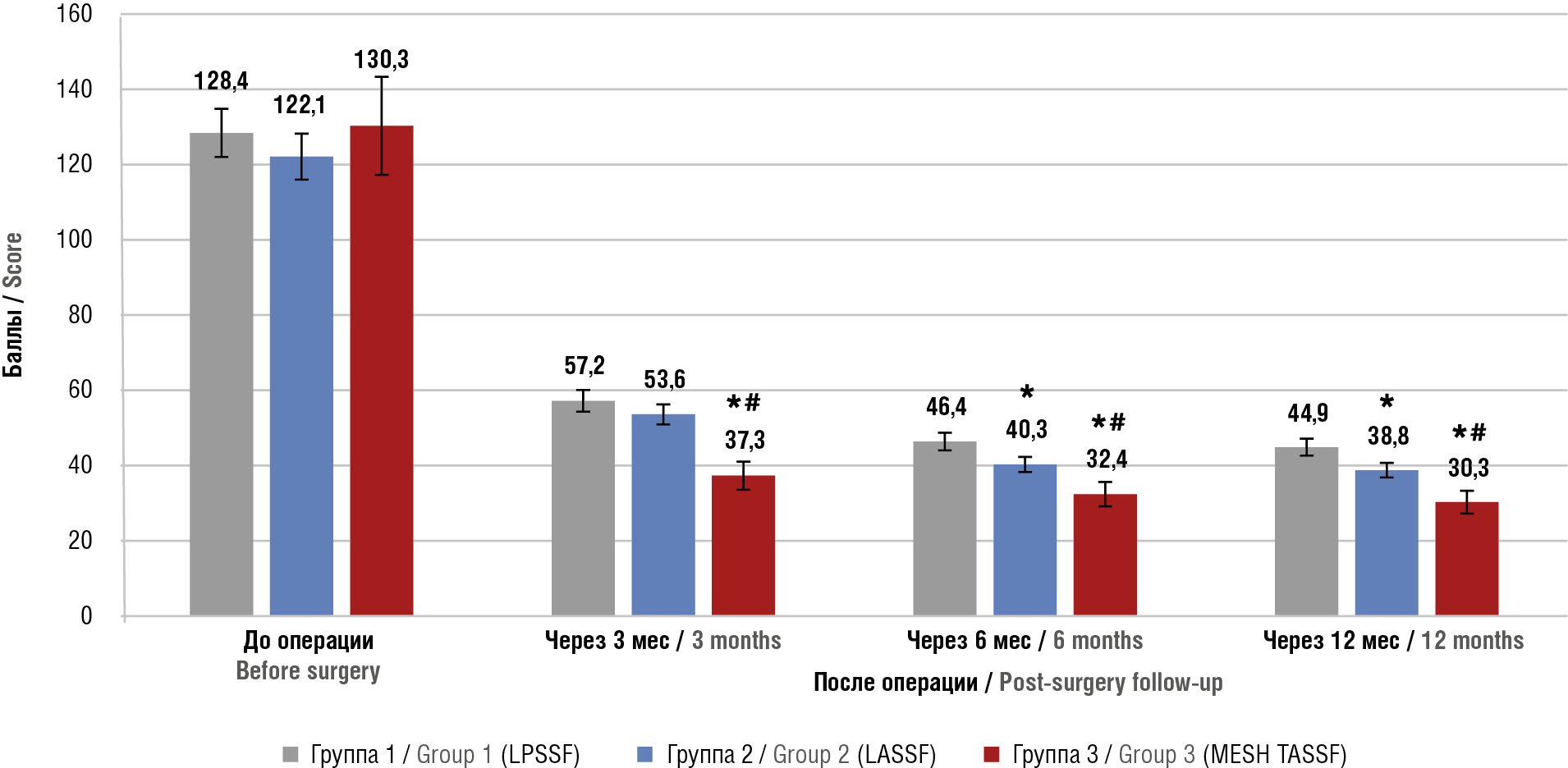

Материалы и методы. В одноцентровое открытое проспективное сравнительное в параллельных группах клиническое исследование вошли 155 пациенток с симптоматическим пролапсом гениталий II–IV стадии по системе количественной оценки пролапса тазовых органов (англ. Pelvic Organ Prolapse Quantification System, POP-Q), которым выполнялись различные варианты ССФ. Больные были распределены в 3 группы: группа 1 (LPSSF) – 34 пациентки с симптоматическим апикальным пролапсом гениталий, которым выполнялась ССФ через заднюю стенку влагалища при помощи лигатур (англ. ligature posterior sacrospinous fixation); группа 2 (LASSF) – 42 пациентки с симптоматическим апикальным или передне-апикальным пролапсом гениталий, которым выполнялась лигатурная ССФ передним доступом (англ. ligature anterior sacrospinous fixation); группа 3 (MESH TASSF) – 79 пациенток с симптоматическим апикальным или передне-апикальным пролапсом гениталий, которым лечение проводилось с использованием метода передней билатеральной ССФ с применением синтетической ленты MESH TASSF (англ. tape anterior sacrospinous fixation). Оценивали частоту интраи послеоперационных осложнений, жалоб и рецидивов. Функциональные результаты оценивали с использованием опросника расстройств со стороны тазового дна (англ. Pelvic Floor Distress Inventory-20, PFDI-20) через 3, 6 и 12 мес после лечения. В лечении пациенток группы 3 использовали разработанный нами способ коррекции апикального пролапса гениталий с одномоментной возможностью реконструкции цистоцеле.

Результаты. Разработанный метод характеризовался меньшим объемом кровопотери по сравнению с использованием задней ССФ, минимизацией интраи послеоперационных осложнений: снижением частоты образования гематом, ягодичных болей, частоты нарушений мочеиспускания (стрессовой инконтиненции, смешанной формы недержания мочи, ургентного недержания мочи, затрудненного мочеиспускания, гипотонии мочевого пузыря). Применение MESH TASSF фиксации способствовало уменьшению продолжительности стационарного лечения и снижению выраженности болевого синдрома в послеоперационном периоде, а также улучшению качества жизни, сохранявшимся на протяжении 12 мес после операции.

Заключение. Метод передней билатеральной ССФ с применением синтетической ленты MESH TASSF является клинически эффективным, сравнительно безопасным, способствующим значительному снижению рецидивов заболевания. В качестве показаний к выполнению передней билатеральной ССФ следует рассматривать наличие передне-апикального или апикального пролапса гениталий (С или Ва+С пролапс II–IV стадии по POP-Q).

Что уже известно об этой теме?

► Вульвовагинальная атрофия (ВВА) – основное проявление генитоуринарного менопаузального синдрома (ГУМС), значительно снижающее качество жизни (КЖ).

► Существует пробел в долгосрочных сравнительных контролируемых исследованиях влияния реабилитации на КЖ пациенток с ВВА различной этиологии.

Что нового дает статья?

► Персонализированная программа реабилитации способствует улучшению всех аспектов КЖ у пациенток с ВВА, оцениваемого с помощью опросников в течение 2 лет.

► У пациенток с ВВА в хирургической менопаузе снижение КЖ более выражено, чем у женщин в естественной менопаузе, но при комплексной «активной» реабилитации восстановление происходит в более быстрые сроки.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Внедрение апробированной программы комплексной «активной» реабилитации больных с ВВА в клиническую практику улучшит КЖ таких пациенток, положительно влияя на исход.

Цель: оценить влияние реабилитации на различные аспекты качества жизни (КЖ) у пациенток с вульвовагинальной атрофией (ВВА).

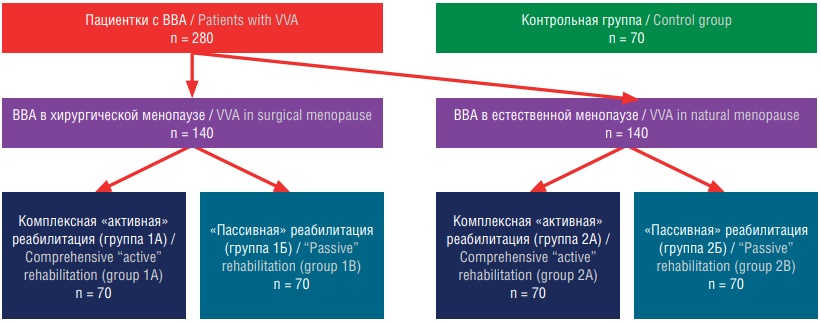

Материалы и методы. В проспективном сравнительном контролируемом продольном исследовании приняли участие 350 пациенток с ВВА, разделенных на группы в зависимости от типа менопаузы: хирургическая (n = 140) и естественная (n = 140), контрольную группу составили 70 женщин без ВВА. Далее пациенты были разделены на тех, кто проходил комплексную «активную» (группы 1А, 2А) и «пассивную» (группы 1В, 2В) реабилитацию. Исследование включало 6 визитов в течение 24 мес, в ходе которых оценивалось КЖ с использованием индекса женской сексуальной функции (англ. Female Sexual Function Index, FSFI), госпитальной шкалы тревоги и депрессии (англ. Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS), модифицированного менопаузального индекса (MMИ), опросника «Самочувствие – Активность – Настроение» (САН), опросника для выявления дефицита магния (Magnesium Deficiency Questionnaire, MDQ) и теста оценки дефицита магния (ТОДМ).

Результаты. У женщин с хирургической менопаузой исходно имела место выраженная сексуальная дисфункция. Комплексная «активная» реабилитация с течением времени оказала значительный позитивный эффект на сексуальную функцию по сравнению с «пассивной» реабилитацией. У женщин в хирургической менопаузе были более высокие исходные уровни тревоги и депрессии. «Активная» реабилитация значительно их снизила – нормальные значения были достигнуты в течение первого года. У пациенток с хирургической менопаузой ее симптомы были более выраженными. «Активная» реабилитация привела к значительному уменьшению проявлений климактерического синдрома, улучшила самочувствие, активность и настроение в большей степени, чем «пассивная» реабилитация, особенно в течение первого года наблюдения. Также комплексная «активная» реабилитация нормализовала показатели клинических проявлений дефицита магния в течение 3 месяцев, поддерживая их на нормальном уровне на протяжении всего исследования.

Заключение. Комплексная «активная» реабилитация значительно улучшает сексуальную функцию, снижает тревожность и депрессию, облегчает симптомы менопаузы и улучшает общее самочувствие у женщин с ВВА, особенно при хирургической менопаузе. Индивидуальные программы реабилитации имеют решающее значение для улучшения КЖ у пациенток с ВВА.

Что уже известно об этой теме?

► Остатки плодного яйца (ОПЯ) выявляются у 10–15 % пациенток после самопроизвольного или медицинского аборта.

► В лечении ОПЯ «слепое» внутриматочное вмешательство до сих пор является «золотым стандартом».

► «Слепое» удаление ОПЯ часто ассоциировано с развитием ряда осложнений, создающих серьезную угрозу фертильности и качеству жизни женщины.

Что нового дает статья?

► Представлены результаты сравнительного анализа применения гистероскопической морцелляции (ГМ) и «слепой» вакуумной аспирации для удаления ОПЯ.

► На основании анализа маркеров воспалительного ответа, микроциркулляции в эндометрии в раннем послеоперационном периоде сделаны выводы о минимальном повреждающем воздействии метода ГМ на эндометрий, что снижает вероятность послеоперационной адгезии.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► ГМ является эффективным и безопасным способом удаления ОПЯ и может являться предпочтительной альтернативой «слепым» внутриматочным вмешательствам.

Введение. Остатки плодного яйца (ОПЯ) выявляются у 15 % женщин после самопроизвольного или медицинского аборта. Слепое удаление ОПЯ из полости матки до сих является «золотым стандартом» хирургического лечения, однако оно может быть связано с высоким риском ряда осложнений, создающих серьезную угрозу репродуктивной функции и качеству жизни женщины. Альтернативным методом элиминации ОПЯ является оперативная гистероскопия, демонстрирующая преимущества визуального контроля.

Цель: оценить клиническую эффективность и безопасность удаления ОПЯ при неполном самопроизвольном аборте с помощью гистероскопической морцелляции.

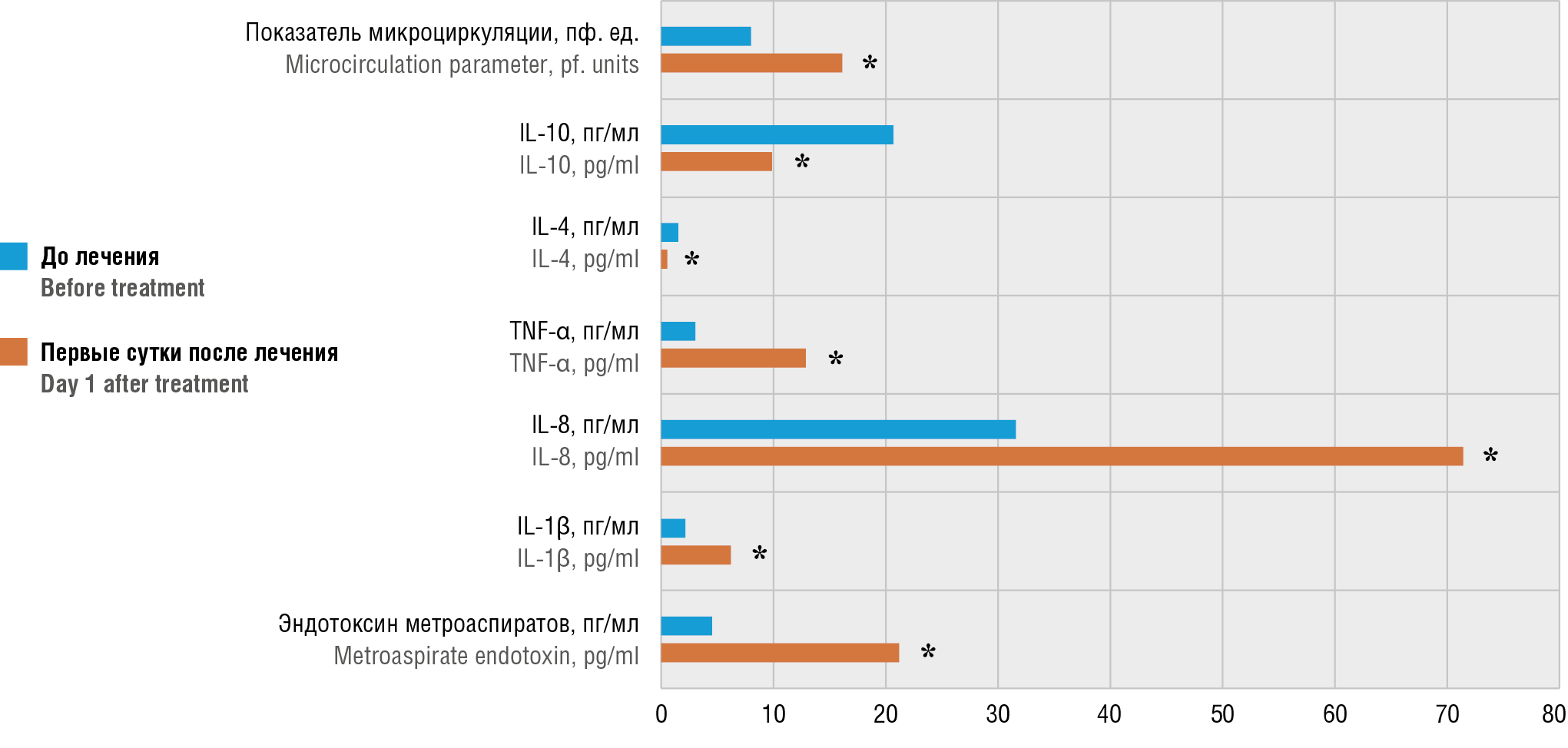

Материалы и методы. В проспективное сравнительное исследование включены 135 женщин с неполным самопроизвольным абортом в возрасте от 18 до 40 лет, среди которых выделены 3 группы: группа 1 – 42 пациентки, которым выполнялась электромеханическая вакуум-аспирация (ЭВА) ОПЯ; группа 2 – 44 пациентки, которым проводилась мануальная вакуум-аспирация (МВА) ОПЯ; группа 3 – 49 пациенток, которым проводилась гистероскопическая морцелляция (ГМ) ОПЯ. У всех пациенток измеряли уровень общего эндотоксина, определяли цитокиновый профиль метроаспиратов, показатель микроциркуляции в эндометрии до и в 1-е сутки после оперативного лечения, выполняли ультразвуковое исследование (УЗИ) гениталий на 3–5-е сутки после операции.

Результаты. В послеоперационном периоде в группах ЭВА и МВА определен значительный рост концентраций общего эндотоксина и интерлейкина (англ. interleukin, IL) IL-1β по сравнению с показателями до лечения (р < 0,05); в группе ГМ их значения после операции достоверно не изменились (р > 0,05). Рост содержания IL-8 и фактора некроза опухоли альфа (англ. tumor necrosis factor alpha, TNF-α) после операции был статистически значимым во всех группах (p = 0,001). В группах ЭВА и МВА выявлено снижение уровней противовоспалительных цитокинов IL-4 и IL-10 (p = 0,001), а в группе ГМ их значения существенно не менялись (p > 0,05). Значимое увеличение скорости микрокровотока при сравнении с показателями до лечения обнаружено в группах ЭВА и МВА (p = 0,001); в группе ГМ скорость микрокровотока значимо не отличалась от исходной (р = 0,415). Неполное удаление ОПЯ установлено у 4,5 % пациенток группы МВА, у всех пациенток групп ЭВА и ГМ диагностирована полная элиминация ОПЯ. Интраоперационного кровотечения, перфорации матки не было ни у одной пациентки.

Заключение. Ближайшие результаты лечения показали, что удаление ОПЯ посредством ГМ является эффективным и безопасным методом лечения. Ограниченный воспалительный ответ и стабильная микроциркуляция в эндометрии при использовании ГМ свидетельствуют о минимальном воздействии на эндометрий, что снижает вероятность послеоперационной адгезии.

НАУЧНЫЕ ОБЗОРЫ

Что уже известно об этой теме?

► Акушерское кровотечение – тяжелое жизнеугрожающее осложнение, которое является одной из лидирующих причин материнской заболеваемости и смертности. Надлежащая оценка риска кровотечений позволит обеспечить более точную диагностику, своевременную профилактику и эффективную лечебную тактику.

► В качестве инструментов для расчета риска акушерских кровотечений все большую ценность приобретают разработки на основе новейших компьютерных технологий. Основной целью многочисленных научных исследований является поиск значимых факторов риска, оказывающих наибольшее влияние на возникновение кровотечений во время беременности, родов или в послеродовом периоде.

Что нового дает статья?

► Этот научный обзор отечественной и зарубежной литературы раскрывает перспективы использования методов машинного обучения для прогнозирования акушерских кровотечений, а также результаты недавних исследований по данному направлению.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Ожидается, что разработка прогностических моделей в цифровом формате при помощи алгоритмов машинного обучения откроет новые пути повышения точности определения персонифицированного риска кровотечения. Это предположение основано на успешном отечественном и мировом опыте внедрения интегральных систем предиктивной аналитики в такие области медицины, как онкология, кардиология, офтальмология, репродуктивная медицина.

► Выявление женщин из группы высокого риска позволит более рационально проводить дородовое наблюдение и своевременное родоразрешение, определить верный план родов и применить лекарственные препараты с профилактической целью или осуществить перевод пациенток в медицинский центр, оказывающий более высокий уровень акушерской помощи.

Акушерские кровотечения (АК) представляют собой основную предотвратимую причину заболеваемости, смертности и случаев «near miss» среди акушерских осложнений во всем мире. Своевременные профилактические меры, основанные на прогнозировании АК, позволяют существенно снизить уровень смертности и заболеваемости женщин, а также предотвратить экономические затраты на интенсивную терапию, гемотрансфузию, оперативное лечение и длительную госпитализацию пациенток. Наиболее частый вариант всех АК – послеродовое кровотечение (ПРК), обусловленное одной из четырех основных причин: нарушение тонуса матки, травмы родовых путей, аномалии плацентации и нарушения в системе гемостаза. Несмотря на многочисленные попытки разработать эффективную систему прогнозирования АК, сохраняется необходимость дальнейшего поиска точного и надежного метода прогноза. Для решения этой задачи целесообразно рассмотреть возможности технологий искусственного интеллекта (англ. artificial intelligence, AI). Это компьютерные технологии, основанные на нейросетях, способные генерировать выводы, подобно процессам мышления человека. Одним из частных вариантов AI является машинное обучение (англ. machine learning, ML), которое при помощи компьютерного анализа позволяет разрабатывать модели прогнозирования. В основе ML лежат компьютерные алгоритмы. Самые распространенные из них в медицинской сфере – это дерево решений (англ. decision tree, DT), наивный байесовский классификатор (англ. naive Bayes classifier, NBC), случайный лес (англ. random forest, RF), машина опорных векторов (англ. support vector machine, SVM), искусственная нейронная сеть (англ. artificial neural network, ANNs), глубокая нейронная сеть (англ. deep neural network, DNN) или глубокое обучение (англ. deep learning, DL) и сверточная нейронная сеть (англ. convolutional neural network, CNN). В обзоре представлены основные этапы ML, принципы работы алгоритмов и построения предиктивных моделей, а также перспективы применения AI для прогнозирования АК в реальной клинической практике.

Что уже известно об этой теме?

► Неонатальные тромбозы являются довольно редким, но серьезным состоянием, которое может быть фатальным для новорожденных.

► Одним из основных факторов риска развития неонатальных тромбозов считается использование центральных венозных катетеров.

► Лечение неонатального тромбоза – сложный процесс, требующий индивидуального подхода, зависящего от локализации тромба, состояния здоровья ребенка и присутствия других факторов риска.

Что нового дает статья?

► Представлены новые данные по факторам риска неонатальных тромбозов с учетом результатов последних исследований.

► Проанализировано влияние на развитие неонатальных тромбозов врожденной и приобретенной тромбофилии, тромбовоспаления и новой коронавирусной инфекции COVID-19 у матери.

► Рассмотрены новые методы профилактики и лечения неонатальных тромбозов, которые могут способствовать снижению летальности и морбидности новорожденных.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Внедрение новых методов оценки риска для более точного прогнозирования развития неонатальных тромбозов позволит их предотвращать и улучшить исход для новорожденных.

► Инновационные подходы к диагностике, описанные в статье, могут обеспечить более быстрое и точное определение тромбоза или претромботического состояния, что позволит начать проактивное лечение и повысит эффективность терапии.

► Новые стратегии лечения могут привести к изменению стандартных рекомендаций по ведению пациентов с неонатальными тромбозами.

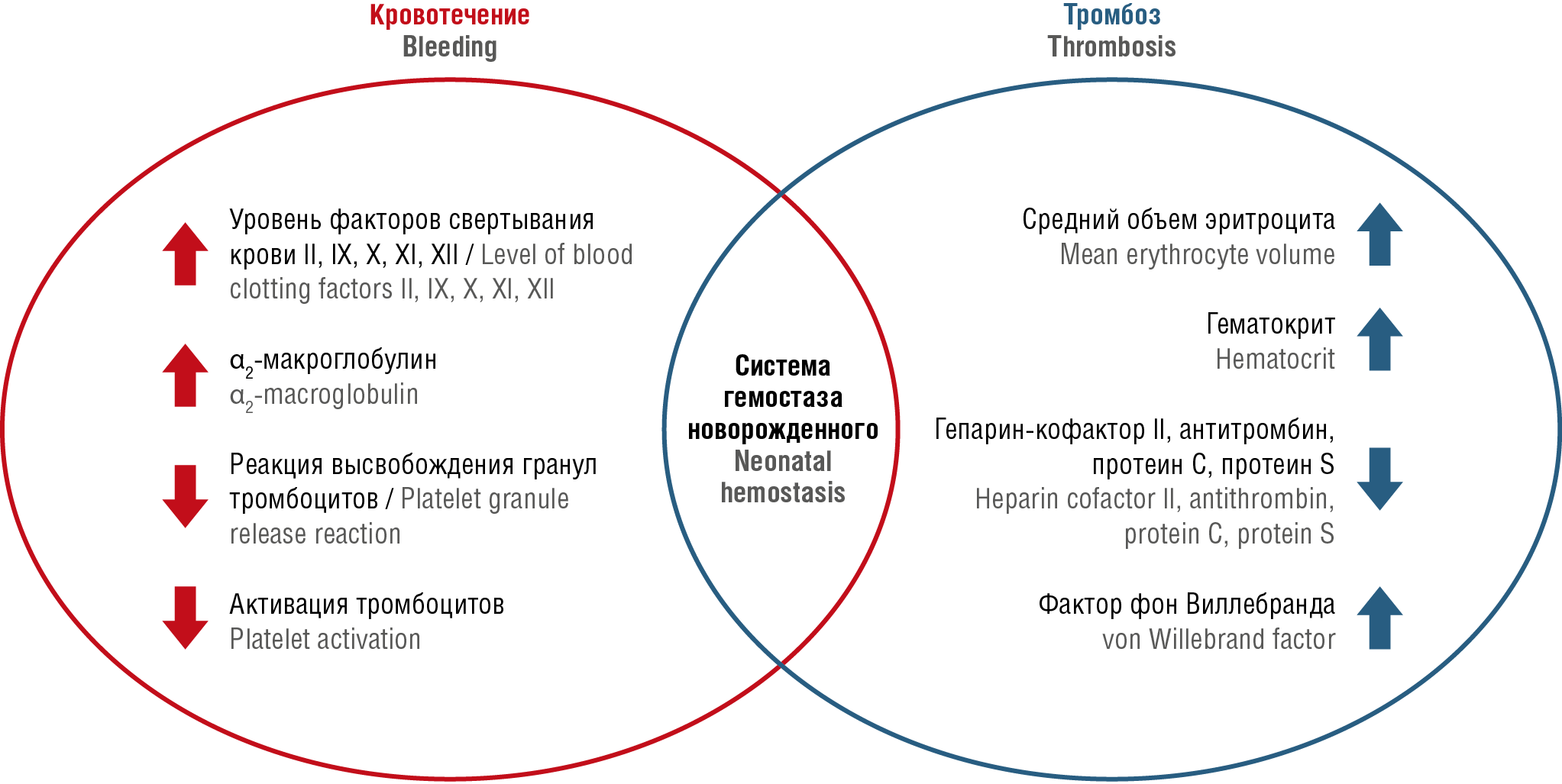

Новорожденные относятся к группе высокого тромботического риска по сравнению с детьми других возрастов, в особенности этой патологии подвержены тяжелобольные и недоношенные дети. Снижение частоты случаев неонатальных тромбозов может быть обусловлено улучшением методов лечения тяжелых состояний у новорожденных и повышенной выживаемостью недоношенных детей. Система гемостаза у новорожденных и взрослых имеет известные физиологические различия: у них различаются параметры концентрации, скорости синтеза факторов свертывания крови, скорости обмена веществ, уровни тромбина и плазмина. При этом у новорожденных пороговые показатели естественных ингибиторов свертывания крови (протеинов С и S, антитромбина, кофактора II гепарина) и витамин К-зависимых факторов (F) свертывания (FII, FVII, FIX, FX) достаточно низкие, в то время как содержание FVIII и фактора фон Виллебранда превышает аналогичное у взрослых. Таким образом, у новорожденных наблюдается пониженная фибринолитическая активность плазмы. Основными факторами риска развития тромботических осложнений являются центральные венозные катетеры, изменения объема жидкости в организме, заболевания печени, а также сепсис и воспалительные процессы, в частности COVID-19. Значение врожденной и приобретенной тромбофилии у матери и новорожденного может быть дополнительным фактором риска тромботических осложнений. В терапии и профилактике тромбозов новорожденных препаратами первого выбора являются низкомолекулярные гепарины.

Что уже известно об этой теме?

► Повторные неудачи имплантации (RIF) – относительно новый термин. Это состояние является актуальной многофакторной проблемой вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), широко применяемых сегодня

► Возможные факторы RIF классифицируют на факторы со стороны женщины, мужчины, эмбриона, а также смешанные, что может затруднять диагностику и комплексное лечение этого состояния.

Что нового дает статья?

► Статья обобщает основные характеристики факторов RIF со стороны матери (образ жизни, генетический фактор, патологии со стороны матки, эндометриоз и аденомиоз, тромбофилия), возможные механизмы, приводящие к RIF, вопросы диагностики и актуальные варианты их преодоления, доступные в настоящее время.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Терапия, направленная на факторы RIF, может улучшить результаты ВРТ и повысить частоту наступления беременности и живорождения.

► Индивидуальный подход к специфическому обследованию и лечению RIF позволит избежать неэффективных медицинских вмешательств и приблизить наступление долгожданной беременности.

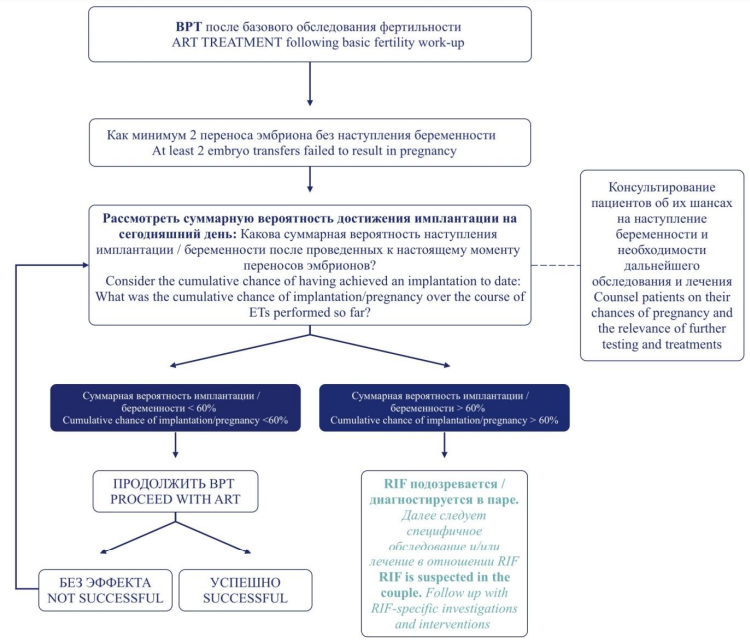

Имплантация эмбриона – первый ключевой этап успешной беременности, однако неудачи имплантации в программах вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) остаются довольно распространенным явлением. Основные известные факторы повторных неудач имплантации (англ. repeated implantation failure, RIF) у пациентов, перенесших ВРТ: нездоровый образ жизни, генетический фактор инизкое качество гамет, патологиисо стороны матки, эндометриоз и аденомиоз, тромбофилия, а также мужской фактор и факторы со стороны эмбриона. Факторам RIF и способам их преодоления уделяется большое внимание исследователей. Однако, несмотря на то, что установлено много возможных причин RIF, многое остается неизвестным относительно этиологии и преодоления этого состояния. В клинической практике нередко применяются исследования и вмешательства без четкого научного обоснования или убедительных доказательств их эффективности из-за отсутствия стандартизации методов диагностики и лечения. Для повышения шансов успешного наступления беременности в программах ВРТ необходима эффективная стратегия лечения, включающая терапию факторов риска RIF каждой конкретной пациентки.

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

Что уже известно об этой теме?

► Физиологические изменения, происходящие в организме женщины в период беременности, затрудняют лабораторную диагностику первичного гиперпаратиреоза (ПГПТ).

► При отсутствии лечения частота развития осложнений ПГПТ у беременных составляет по разным данным от 14 до 67 %, у новорожденных – до 80 %.

► Возможности медикаментозной терапии ПГПТ у беременных ограничены. Результаты исследований последних лет демонстрируют преимущество хирургической тактики по сравнению с консервативным ведением в отношении профилактики неонатальных осложнений.

Что нового дает статья?

► Целесообразно проведение углубленного обследования у женщин перед планированием беременности и экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) при наличии патологий, ассоциированных с нарушениями фосфорно-кальциевого обмена.

► Крайне высокий риск осложнений при сочетании ПГПТ и беременности в исходе ЭКО требуют особого подхода и активного взаимодействия членов мультидисциплинарной команды с целью выбора оптимальной тактики лечения, направленной на сохранение беременности.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Нами будет предложено внедрение скринингового определения показателей фосфорно-кальциевого обмена как в рамках прегравидарной подготовки, так и в период беременности.

Первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) у беременных выявляется редко, в ряде случае оставаясь недиагностированным ввиду неспецифической клинической картины. При этом заболевание может приводить к развитию жизнеугрожающих осложнений со стороны матери и ребенка. Процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) также ассоциирована с увеличением вероятности неблагоприятных исходов по сравнению с общей популяцией. Своевременная диагностика и персонализированное лечение, учитывая крайне высокий риск осложнений в случае сочетания ПГПТ и беременности в исходе ЭКО, требуют особого внимания со стороны медицинских специалистов и формирования мультидисциплинарной команды.

Что уже известно об этой теме?

► Гидатидозный эхинококкоз человека – тяжелое паразитарное заболевание, вызываемое личиночной стадией Echinococcus granulosus. При попадании в системный кровоток личинки возбудителя могут проникнуть фактически в любые органы и ткани.

► Наиболее типичными локализациями эхинококковой кисты являются печень (63 %), легкие (25 %), мышцы (5 %) и кости (5 %), в то время как поражение прочих органов, включая репродуктивные, можно назвать казуистическими.

Что нового дает статья?

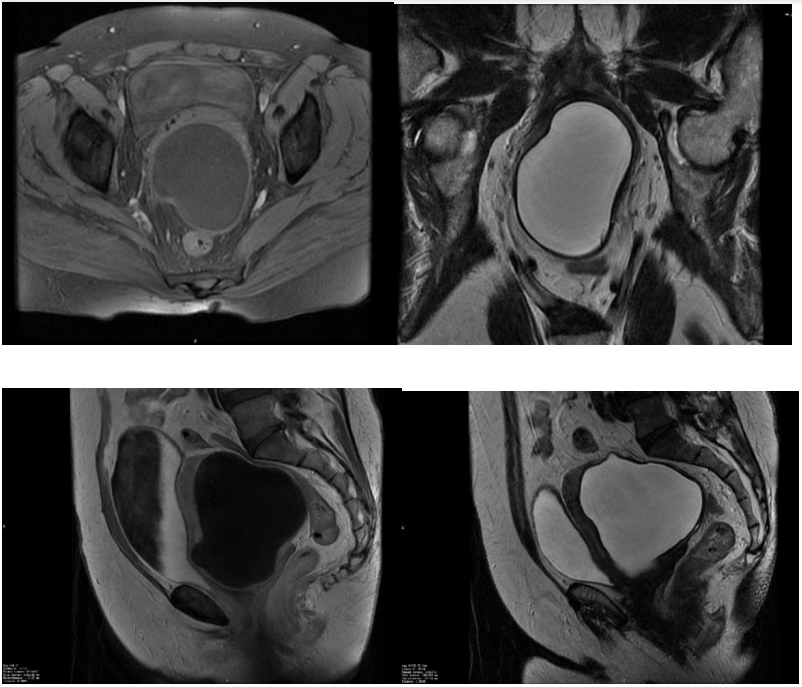

► Статья содержит описание основных алгоритмов дифференциальной диагностики эхинококкоза матки и гинекологической патологии на основании МРТ-изображений.

► Осложнением эхинококковой кисты больших размеров в области малого таза может быть ургентное состояние в виде повторяющихся эпизодов острой задержки мочи вследствие сдавления уретры кистозным новообразованием.

► Возможным осложнением оперативного вмешательства по поводу первичного эхинококкоза матки может быть повреждение смежных органов (мочеточников, кишечника, сосудов), плотно подпаянных к капсуле кисты.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Во избежание осложнений в виде анафилактического шока и нарушения функции смежных органов врачам необходимо помнить о возможности встречи с данным феноменом в клинической практике и в обязательном порядке проводить тщательный сбор жалоб, данных эпидемиологического анамнеза, лабораторных и визуализирующих методов исследования.

► Атипичную локализацию эхинококкоза, в первую очередь, необходимо дифференцировать с доброкачественными и злокачественными новообразованиями.

► Клинический случай призывает задуматься о необходимости междисциплинарного подхода при обращении «сложных» пациентов с целью увеличения вероятности постановки верного диагноза, выбора правильной лечебной тактики и выполнения оперативного вмешательства без осложнений.

Введение. Эхинококкоз – тяжелое паразитарное заболевание, вызываемое ленточными червями рода Echinococcus granulosus, с особой тропностью к тканям печени, легких, мышц, костей и, в казуистических случаях, малого таза. В связи с отсутствием патогномоничных признаков, а также низкой частотой встречаемости эхинококковых кист подобной локализации, дифференциальный диагноз с гинекологической патологией может быть существенно затруднен.

Цель: описание клинического случая эхинококковой кисты матки с целью оптимизации алгоритмов дифференциальной диагностики первичного эхинококкоза органов малого таза и гинекологической патологии, что необходимо для успешного проведения своевременного оперативного лечения.

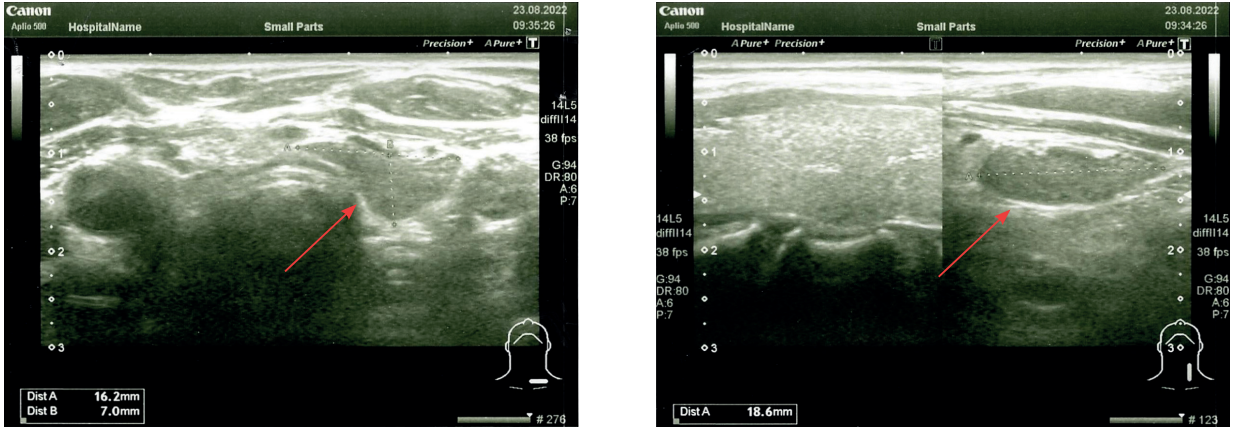

Клиническое наблюдение. В 2023 г. пациентка К. обратилась с жалобами на дизурические явления, чувство тяжести в области малого таза. На основании данных анамнеза, клинической картины, лабораторных и инструментальных методов исследования принято решение о проведении хирургического лечения. Пациентке выполнена лапароскопическая экстирпация матки, удаление ¾ эхинококковой кисты. Полученный материал направлен на гистологическое исследование, окончательно подтвердившее диагноз.

Результаты. Дифференциальный диагноз эхинококкоза матки наиболее часто проводится с кистозными или дисэмбриогенетическими опухолями, гнойными или туберкулезными абсцессами, кистами яичника, опухолями яичников, а также миомой матки. Особенности МР-картины, такие как толстая уплотненная стенка, отсутствие внутренних септ, пристеночных и папиллярных разрастаний, а также солидного компонента, позволили заподозрить паразитарный генез новообразования.

Заключение. При лечении пациентов с кистозным новообразованием области малого таза, направленных из эндемичных районов, в перечень дифференциально-диагностического поиска необходимо включать эхинококкоз.

ИЗ ИСТОРИИ

В статье рассматриваются вопросы, посвященные материнской смерти в художественной литературе. Рассматриваются произведения Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, И.А. Бунина, Франсуа Рабле, Джорджа Мартина, А.С. Пушкина, Томаса Манна и др.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2500-3194 (Online)