Перейти к:

Кесарево сечение через призму изобразительного искусства и мифологических сюжетов

https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2024.558

Аннотация

Кесарево сечение – одна из древнейших и наиболее выдающихся операций, корни которой уходят далеко в прошлое. Ее неповторимое значение в том, что это единственная операция, ответственная за жизнь двоих – матери и ребенка. В статье обсуждаются гипотезы о происхождении термина кесарево сечение, история развития и методы выполнения операции. Рассматриваются вопросы, посвященные кесареву сечению в изобразительном искусстве, исторические этапы операции и их отражение в произведениях искусства. Изучение художественных произведений, связанных с кесаревым сечением, помогает лучше понять его влияние на человечество и социальное сознание.

Для цитирования:

Матвеева Н.В., Макацария Н.А. Кесарево сечение через призму изобразительного искусства и мифологических сюжетов. Акушерство, Гинекология и Репродукция. 2024;18(5):761–768. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2024.558

For citation:

Matveeva N.V., Makatsariya N.A. Caesarean section through the prism of fine art and mythological stories. Obstetrics, Gynecology and Reproduction. 2024;18(5):761–768. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2024.558

Введение / Introduction

Линия, разделяющая жизнь и смерть, всегда являлась полем битвы за высшие ценности гуманизма. Одной из таких буквальных линий разреза и одновременно достижением человечества в сражении с судьбой предстает кесарево сечение.

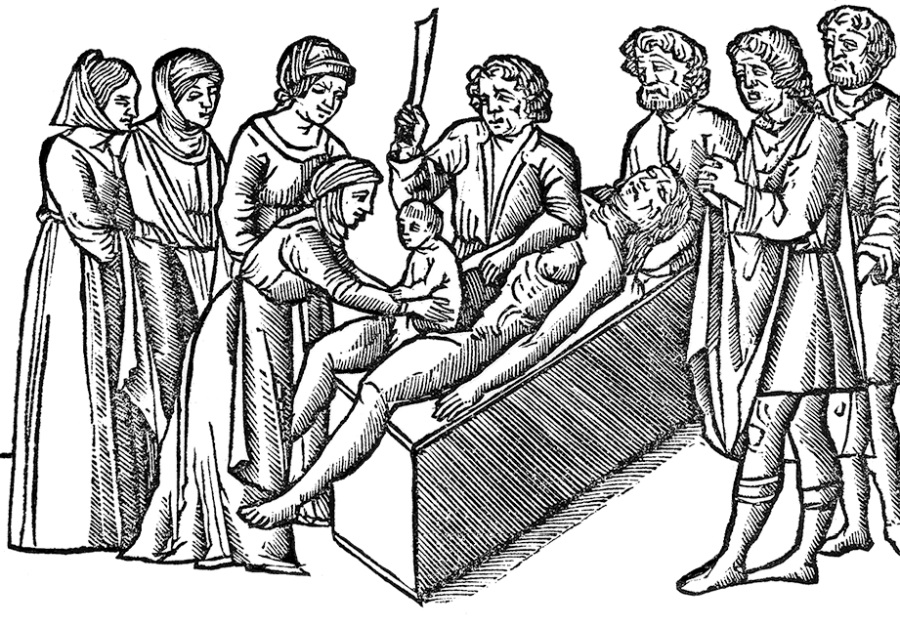

Художественные произведения и легенды разных времен, отражая, в том числе, неосознанное коллективное отношение к кесареву сечению, позволяют прикоснуться к особенностям динамики чувственного восприятия этой операции сквозь века. Присмотревшись к некоторым изображениям и мотивам, от средневековья до нашего времени, можно обнаружить очевидную динамику. Если в средневековье кесарево сечение было чем-то неестественным, пугающим, обремененным смертью, кажется, что герои вопрошают у Бога, будет ли принят этот ребенок на земле, разрешат ли высшие силы оставаться ему живым на этом свете, то с течением времени в символических прочтениях вопрос жизни и смерти становится далеко не первичен. Открываются другие трудности, другие проблемы, но не ужасающий хтонический трепет перед лицом мироздания и перспективой возможного наказания. Так, на средневековой гравюре повитуха, извлекающая ребенка, предъявляет его божественному взору; кажется, будто она взывает с запросом о разрешении быть или, возможно, быть под присмотром Великого отца (рис. 1).

Рисунок 1. Средневековая гравюра.

Figure 1. Medieval engraving.

Шекспир в своей пьесе «Макбет» описывает героя следующими словами: «Макдуфф из чрева матери ножом исторгнут» [1], подчеркивая неестественность и болезненность действия и явления. И сам сюжет пьесы сообщает, что на ребенка, «исторгнутого ножом», возлагается тяжеловесная миссия.

Вмешательство руки человека в процессы, управляемые природой, вызывало страх перед высшими силами и было связано не только со спасением жизни, но и со смертельной карой. Не удивительно, что оттенок повествования в таких историях был настолько мрачен: ведь эта операция на протяжении многих веков производилась только умершим женщинам.

Краткая история вопроса / Background

Существует несколько гипотез о происхождении термина «кесарево сечение», и наиболее вероятная из них следующая. В 715 г. до н. э. римский царь Нума Помпилий издал закон Lex Regia, согласно которому запрещалось хоронить беременную женщину, не извлекши ребенка из ее живота, даже если были минимальные шансы на его выживание. Это делалось для того, чтобы мать и ребенок были похоронены отдельно, в разных могилах (рис. 2). А уже позже этот закон был переименован в Lex Caesarea в честь императора.

Рисунок 2. Из «Жизнеописания двенадцати цезарей» Светония, 1506 г. Одна из самых ранних гравюр, иллюстрирующая проведение операции кесарева сечения умершей женщине. Живого младенца хирургическим путем извлекают из тела умершей женщины.

Figure 2. From "Suetonius' Lives of the Twelve Caesars", 1506. One of the earliest engravings illustrating a Caesarean section performed on a deceased woman. A living baby is surgically removed from a deceased woman’s body.

История развития операции кесарева сечения делится на 3 основных этапа. Первый этап охватывает период до 1500 г., когда операции в основном проводились посмертно с целью спасти ребенка или похоронить мать и дитя в разных могилах по религиозным соображениям (рис. 3). Второй этап включает годы с 1500 по 1876. Известно, что в 1500 г. была впервые успешно проведена операция на живой женщине. Третий этап начинается с 1876 г., который благодаря исследованиям Эдуардо Порро и Макса Сангера считается началом современной техники проведения кесарева сечения.

Рисунок 3. Кесарево сечение, около 1420 г. Иллюстрация из гинекологического текста XV века.

Figure 3. Caesarean section, circa 1420. Illustration from a 15th-century gynecological text.

Существует гипотеза, что король Шотландии Роберт II появился на свет в результате кесарева сечения. Джордж Кроуфурд в своей книге «История графства Ренфрушир» (1710) рассказывает, что 2 марта 1316 г. беременная мать Роберта возвращалась со службы в Аббатстве Пейслей, упала с лошади и получила смертельные травмы. Сэр Джон Форрестер, который сопровождал ее и обладал некоторыми хирургическими навыками, сразу же оценил ситуацию и, стремясь спасти ребенка, произвел кесарево сечение. Младенец родился живым. Другой королевской особой, возможно рожденной посредством кесарева сечения, является Эдвард VI, сын Генриха VIII и Джейн Сеймур (родившийся 12 октября 1537 г.) [2]. Об этом свидетельствуют многочисленные произведения.

В 1500 г. произошло значимое событие в истории развития кесарева сечения: впервые операцию успешно провели живой женщине. До этого времени операция выполнялась только на умерших матерях (рис. 4).

Рисунок 4. Рисунок XLII из Armamentaerium chirugicum bipartum И. Скультета, 1666 г. Брошюра к выставке по истории кесарева сечения в Национальной медицинской библиотеке, 30 апреля – 31 августа 1993 г.

Figure 4. Figure XLII from Armamentaerium chirugicum bipartum by I. Skultet, 1666. Pamphlet for the exhibition on the history of Caesarean section at the National Library of Medicine, April 30–August 31, 1993.

Историю проведения первой операции кесарева сечения на живой женщине описывают так. Жена швейцарского ветеринара Якоба Нуфера не могла родить естественным путем по неизвестным причинам. Тринадцать акушерок пытались помочь, но безуспешно. Обеспокоенный муж вызвал врача, однако и он не смог помочь. В отчаянии Якоб Нуфер попросил мэра разрешить провести кесарево сечение. Разрешение он получил лишь со второй попытки. Несмотря на сильное волнение, Якоб сам успешно провел операцию, и его жена поправилась, а в дальнейшем родила еще пятерых детей естественным путем.

Французский хирург Амбруаз Паре (1510–1590) выпустил свой труд по хирургии (1579), в котором подверг резкой критике операцию кесарева сечения. Он считал ее чрезвычайно опасной и сомневался в возможности последующих беременностей и естественных родов. Тем не менее он описал один достоверный случай успешного проведения кесарева сечения [3].

Важное значение в истории кесарева сечения сыграла книга французского акушера Франсуа Морисо (1637–1709). Это было одно из лучших произведений по акушерству того времени, в котором подробно рассматривались тактика ведения беременных при нормальных условиях и при различных акушерских патологиях [4][5].

Выдающаяся книга по акушерству того времени была опубликована в 1752 г. Уильямом Смелли («отцом британского акушерства») и называлась «Трактат по теоретическому и практическому акушерству». В отношении кесарева сечения Смелли считал, что в случаях, когда естественные роды невозможны, лучше провести операцию, чем ждать гибели и матери и ребенка. Тем не менее Смелли провел всего 3 кесаревых сечения, все из которых были сделаны после смерти женщин от кровотечения, и во всех трех случаях дети, к сожалению, родились мертвыми [6][7].

Другой значимой книгой была работа Жана Луи Боделока (1746–1810). Им подробно описывалась техника кесарева сечения и рассматривались соотношения размеров головки плода и таза. В другой своей книге Боделок проанализировал несколько случаев этой операции, выявив ее недостатки и возможные причины неудач. Смертность, главным образом, была связана с опозданием в проведении операции [8][9].

Чрезвычайно важным этапом в развитии кесарева сечения является операция Порро, так как она позволила значительно снизить послеоперационную летальность. По этой причине Эдуардо Порро является пионером в этой области и может считаться одним из отцов-основателей современного оперативного акушерства. Он предложил проведение гистерэктомии в качестве завершающего этапа кесарева сечения. Однако одним из серьезных недостатков операции являлось то, что она приводила к стерилизации женщин [10][11].

В 1882 г. Макс Зенгер, немецкий хирург, предложил новый метод выполнения кесарева сечения, который значительно изменил подход к оперативному акушерству. Этот метод, известный как операция Сангера или консервативное кесарево сечение, отличался от предыдущих техник наложением двурядного шва на матку. Техника обеспечивала надежный гемостаз, снижала риск развития перитонита и позволяла сохранить матку.

В последующие годы внимание акушеров было сосредоточено на методах выполнения разрезов матки. В период с 1880 по 1925 гг. было предложено несколько вариантов поперечных разрезов. Лучшие результаты достигались при использовании поперечного разреза в нижнем сегменте матки, что снижало риск инфекционных осложнений и разрывов матки в последующих беременностях. И, конечно же, невозможно не упомянуть имена ученых, чьи открытия привели к новым достижениям в хирургии и в акушерстве, в частности. Это открытия асептики и антисептики Джозефом Листером, до которого огромную роль в исследованиях на эту тему сыграл Игнац Земмельвейс, открытие пенициллина Александром Флемингом в 1928 г., а его внедрение в практику в качестве лекарственного препарата в 1940-е годы привело к существенному снижению инфекционных осложнений, в том числе и после кесарева сечения.

Эволюция восприятия кесарева сечения в изобразительном искусстве и мифах / Evolution of Caesarean section perceptions in fine art and myths

Ранние упоминания кесарева сечения описываются в большей степени в ужасающей форме. Так, мифологический сюжет повествует о появлении на свет Асклепия, бога врачевания. По одной из самых волнующих версий, Коронида забеременела от Аполлона и изменила ему со смертным Исхием. Узнав об этом, Аполлон в ярости поразил Корониду стрелами, а на ее погребальном костре из ее чрева вынул дитя и передал его на воспитание кентавру Хирону (рис. 5, 6).

Рисунок 5. Извлечение Асклепия отцом Аполлоном из чрева его матери Корониды. Гравюра на дереве из книги Алессандро Бенедитти «De Re Medica», 1549 г.

Figure 5. The extraction of Asclepius by Father Apollo from the womb of his mother Coronis. Woodcut from Alessandro Beneditti's book "De Re Medica", 1549.

Рисунок 6. Аполлон и Коронида.

Figure 6. Apollo and Coronis.

Считается, что Дионис, бог виноделия в древнегреческой мифологии, был сыном Зевса и Семелы. Узнав, что Семела беременна от Зевса, его жена Гера в ярости решила уничтожить Семелу. Гера внушила Семеле желание увидеть Зевса во всей его божественной славе. Когда Зевс явился перед Семелой, она потребовала, чтобы он исполнил ее любое пожелание. Семела попросила его обнять ее так же, как он обнял бы Геру. Зевс, вынужденный выполнить ее просьбу, появился перед ней в огненном блеске молний, и Семелу моментально охватил пламень. Зевс успел извлечь из ее чрева недоношенного ребенка и зашил его в свое бедро (рис. 7, 8).

Рисунок 7. Бон де Булонь. Семела, между 1688 и 1704 гг.

Figure 7. Bon de Boulogne. Semele, between 1688 and 1704.

Рисунок 8. Франческо Подести. Рождение Диониса, XIX век.

Figure 8. Francesco Podesti. Birth of Dionysus, 19th century.

Архетипический уровень этих историй может быть интерпретирован многообразно. Но долгое время на поверхности прочтения оставалась связь между извлечением ребенка и неизбежностью смерти матери.

Происхождение Будды в середине VI века до н.э. также ассоциируется с кесаревым сечением. В поздних жизнеописаниях появляется рассказ о чудесном зачатии Будды, согласно которому во сне Маядеви (мать Будды) видит, как в ее бок входит белый слон с шестью бивнями, а также предсказание мудреца Аситы о великом будущем для младенца – он станет или великим царем или великим мудрецом. Затем появляется легенда о чистом рождении Будды из бока матери в роще Лумбини (рис. 9). Также там упоминается смерть Маядеви во время родов.

Рисунок 9. Жизнь Будды Тханка.

Figure 9. Life of Buddha Thangka.

Мать Рустама, легендарного героя персидского народного эпоса, выжила после кесарева сечения. По преданию, волшебная птица Симург посоветовала провести роды с помощью кесарева сечения из-за громадного размера ребенка. После того как Рустам был извлечен, рана была аккуратно зашита и в скором времени зажила (рис. 10).

Рисунок 10. Сцена из Шахнаме: рождение Рустама, 1616 г. Могол, Индия.

Figure 10. Scene from Shahnameh: Birth of Rustam, 1616. Mughal, India.

На картине Энрике Грау, изображающей кесарево сечение (рис. 11), можно увидеть драматичный и трогательный момент, воплощенный с невероятной реалистичностью и вниманием к деталям. Центр композиции занят операционным столом, на котором лежит женщина, ее лицо выражает смесь усталости, надежды и боли. Вокруг нее собрались медицинские работники, их лица сосредоточены и серьезны. Врачи работают слаженно и аккуратно, их руки движутся с точностью и заботой. На заднем плане картины виден священник, затаивший дыхание и молящийся в ожидании чуда рождения. Атмосфера в помещении наполнена напряжением, но и торжественным ожиданием. Самый трогательный момент картины изображен в центре: врач достает новорожденного младенца из разреза на животе матери. Краски на картине передают эмоциональную насыщенность сцены: яркие белые оттенки контрастируют с живыми, теплыми цветами кожи и крови, подчеркивая хрупкость жизни и величие момента рождения – настоящий гимн человеческой стойкости, любви и научному прогрессу, благодаря которому возможно такое чудо, как рождение новой жизни через кесарево сечение.

Рисунок 11. Картина, изображающая первое успешное кесарево сечение в Латинской Америке в 1844 г. Энрике Грау. Коллекция Международного музея хирургической науки.

Figure 11. Painting depicting the first successful Caesarean section in Latin America in 1844. Enrique Grau. Collection of the International Museum of Surgical Science.

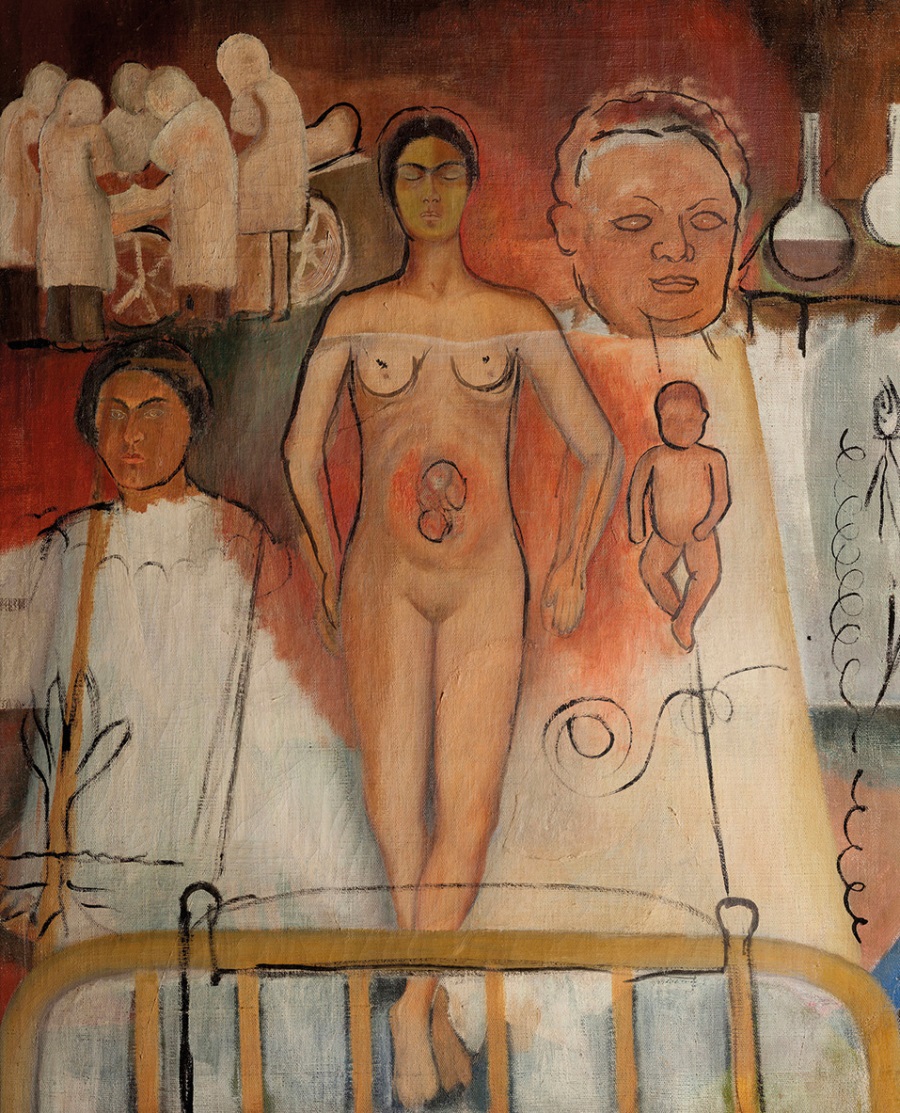

Перемещаясь в ХХ век, мы обнаруживаем очевидное укрепление изменившегося нарратива. Откровенная и смелая работа Фриды Кало «Фрида и кесарево сечение» иллюстрирует обретенную надежду женщины в попытке стать матерью (рис. 12). Личная история художницы была наполнена трагическим опытом. Долгое время Фрида боролась с последствиями травм, полученных в юные годы при аварии. Врачи прогнозировали трудности при вынашивании беременности и родах. Однако в случае благополучного течения беременности медики предоставляли утешительную альтернативу естественному разрешению. Кесарево сечение стало для Фриды потенциальной возможностью обрести ребенка. Картина «Фрида и кесарево сечение» стала творческим воплощением этой надежды, сплетенной с переживаниями и страхами того периода. Композиция картины представляет собой смесь сюрреализма и магического реализма.

Рисунок 12. Фрида Кало. «Фрида и кесарево сечение», 1931 г.

Figure 12. Frida Kahlo. "Frida and the Caesarean Section", 1931.

Основные цвета произведения могут символизировать 2 мира: темные коричневый и красный – материальный, земной, физический; светлые – мир небесный, духовный, возвышенный. Женская фигура Фриды располагается как бы между двумя этими мирами, что символически может сообщать о борьбе и попытке найти гармонию между ограничениями тела и потребностями духа. Светлый образ врачей, склонившихся над операционным столом, соотносит их с миром высших, божественных сил, выполняющих свою работу на земле. Однако архетипические установки, которые мы затронули в вышеупомянутом мифе о рождении Асклепия, проявляются и здесь. Чистота светлого образа может содержать двойственность и в какой-то своей части обозначать также стерильность, бесплодность, отсылая к страху перед карой и беспощадностью богов. Оттенки красного усиливают амбивалентность восприятия, символизируя собой переживания боли и страдания. Впечатления от просмотра данной работы далеки от устойчивой однозначности. Тем не менее надежда и возможность благоприятной перспективы занимают в ней важное место.

Продолжая путь по тропинке сюрреализма, оптика нашей темы не позволит пройти мимо работы Сальвадора Дали «Геополитический ребенок, наблюдающий за рождением нового человека» (рис. 13). Спектр значений и интерпретаций, появляющихся при обзоре этого произведения, поражает своей широтой. Мы затронем только лишь малую его часть. Сам образ появления человека через разрез на теле планеты отражает мысль о естественности прихода человека современности в мир новым рукотворным способом. Не только природные процессы дают возможность родиться и быть на Земле, но и новые методы, изобретенные и управляемые человеком, становятся нормой. Человечество творит себя собственными руками, не взывая с прежним страхом к богам. Кесарево сечение как явление легитимизировано отсутствием былых утрат и несомненно, наряду с другими инновациями, меняет социальную реальность.

Рисунок 13. Сальвадор Дали «Геополитический ребенок, наблюдающий за рождением нового человека», 1943 г.

Figure 13. Salvador Dali "Geopolitical Child Watching the Birth of a New Man", 1943.

Следующая работа Таисии Коротковой «Кесарево сечение» (2010) делает зрителя свидетелем операции в своей реалистичной манере (рис. 14). По всем признакам мы можем понять, что это кесарево сечение, однако визуальное отсутствие матери в этом процессе неизбежно ставит свои вопросы. По словам автора картины, в исследовании этих вопросов ее интересуют взаимоотношения человека и общества с современной наукой, индустрией и с развивающимися технологиями. Художница комментирует: «Наука сама по себе нейтральна, она – инструмент, и то, как этим инструментом воспользоваться, зависит от человека». Четыре женщины-врача, склоняющиеся над младенцем, выглядят невозмутимыми; кажется, что движения, которые они проделывают, размерены и отточены опытом, их лица спокойны. Такая уверенность в процессе, отсутствие мучений и неопределенности решительно может считаться достижением, к которому привело стремление и настойчивость медицины. Однако на изображении нет ни одного взгляда взрослого, который был бы направлен на ребенка. Это создает образ системы превосходно функционирующей, в которой чувства и эмоциональная связь становятся далеко не первостепенными. Темы, которые поднимает автор, обнажают парадоксы в восприятии долгожданного прогресса. Лишает ли отсутствие мук при родах человеческого, превращая процесс в производство, или, напротив, бережет человеческое, непосредственно сохраняя жизни людей? Эти вопросы остаются зрителю для размышлений.

Рисунок 14. Таисия Короткова. «Кесарево сечение», 2010 г.

Из Серии «Репродукция» (2010–2012).

Figure 14. Taisiya Korotkova. "Caesarean section", 2010.

From the “Reproduction” Series (2010–2012).

Заключение / Conclusion

Кесарево сечение – одна из древнейших и наиболее выдающихся операций, корни которой уходят далеко в прошлое. Ее неповторимое значение в том, что это единственная операция, ответственная за жизнь двоих – матери и ребенка. Наш интерес сосредоточен не столько на медицинских аспектах, сколько на их отражении в искусстве. Изучение художественных произведений, связанных с кесаревым сечением, помогает лучше понять его влияние на человечество и социальное сознание. Анализируя кесарево сечение с этой точки зрения, мы можем глубже проникнуть в суть этой хирургической практики и рассмотреть ее в контексте культурных и социальных норм. Такой подход, охватывающий не только медицинские процессы, но и их воздействие на общество, способствует более глубокому пониманию самой медицины и ее роли в обществе.

Список литературы

1. Шекспир У. Макбет: трагедия. Пер. с англ. Б. Пастернака. М.: Мартин, 2018. 142 с.

2. Craufurd George. History of the Shire of Renfrew, 1710. 3345 р.

3. Ambroise Paré. Cinqlivres de chirurgie, 1579. 470 р.

4. Макацария Н.А. Франсуа Морисо. Акушерство, Гинекология и Репродукция. 2014;8(1):80–1.

5. Mauriceau F. Traite des Maladies des Femmes Grosses et de Celles Qui Sont Accouchets. Paris, 1668. 515 р.

6. O’Dowd M.J., Philipp E.E. The history of Obstetrics and Gynecology. New York/London: The Parthenon publishing group, 1994. 651–2.

7. Макацария Н.А. Отец британского акушерства. Акушерство, Гинекология и Репродукция. 2015;9(3):66–7. https://doi.org/10.17749/2070-4968.2015.9.3.066-067.

8. Baudelocque J.L. L’art des accouchemens. Paris: Méquignon, 1781. 486 р.

9. Макацария Н.А. Великий Боделок. Акушерство, Гинекология и Репродукция. 2014;8(4):51–2.

10. Porro E, Dell' amputazione utero-ovarica come complemento di taglio cesereo. Ann univ med e chir (Milan). 1876. 91 р.

11. Макацария Н.А. Эдуардо Порро. Акушерство, Гинекология и Репродукция. 2014;8(3):76–8.

Об авторах

Н. В. МатвееваРоссия

Матвеева Наталья Владимировна

109004 Москва, ул. Земляной Вал, д. 62

Н. А. Макацария

Россия

Макацария Наталия Александровна, к.м.н.

119991 Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2

WoS ResearcherID: F-8406-2017

Рецензия

Для цитирования:

Матвеева Н.В., Макацария Н.А. Кесарево сечение через призму изобразительного искусства и мифологических сюжетов. Акушерство, Гинекология и Репродукция. 2024;18(5):761–768. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2024.558

For citation:

Matveeva N.V., Makatsariya N.A. Caesarean section through the prism of fine art and mythological stories. Obstetrics, Gynecology and Reproduction. 2024;18(5):761–768. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2024.558

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.