Перейти к:

Новые представления об аутизме: два уравнения для описания сложного расстройства и разработки новых методов лечения

https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2024.526

Аннотация

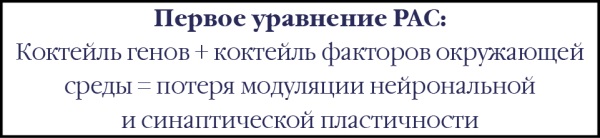

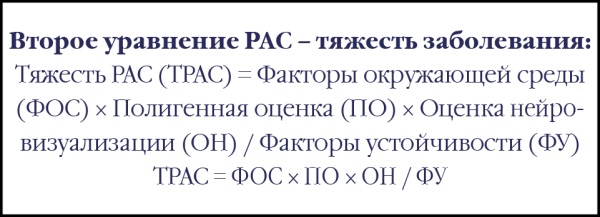

Расстройство аутистического спектра (РАС) – это состояние неврологического развития, которое представляется реальным достоверно диагностировать у детей в возрасте от 18 до 24 месяцев. Проспективные продольные исследования младенцев в возрасте 1 года и младше, у которых позже диагностируют аутизм, указывают на развитие аутизма в раннем возрасте и предлагают способы прогнозирования аутизма до возможности проведения диагностики. Исследования с применением магнитно-резонансной томографии и электроэнцефалографии выявили различия в развитии мозга у младенцев, у которых позже диагностируют аутизм, по сравнению с младенцами без аутизма. Ретроспективные исследования младенцев младше 1 года, у которых позже диагностировали аутизм, также показали повышенную распространенность нарушений сна, желудочно-кишечных расстройств и проблем со зрением. Мы предлагаем два уравнения для описания этого сложного расстройства: первое указывает на факторы, лежащие в основе заболевания, второе предсказывает различные факторы, влияющие на степень тяжести заболевания. Хотя результаты исследований дают представление о перспективных подходах к скринингу для прогнозирования аутизма у младенцев, прогнозы на индивидуальном уровне остаются целью для будущего. Необходимо решить множество научных проблем и этических вопросов, чтобы исследования ранних мозговых и поведенческих предикторов аутизма стали реализуемыми и надежными инструментами скрининга для клинической практики.

Для цитирования:

Суарез Б., Жен М. Новые представления об аутизме: два уравнения для описания сложного расстройства и разработки новых методов лечения. Акушерство, Гинекология и Репродукция. 2024;18(6):882-890. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2024.526

For citation:

Suare B., Jeune M. New perspectives on autism: two equations to describe a complex disorder and envisage new treatments. Obstetrics, Gynecology and Reproduction. 2024;18(6):882-890. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2024.526

Введение / Introduction

Расстройства аутистического спектра (РАС), ранее считавшиеся редкими и неизлечимыми, сегодня являются объектом активных исследований, направленных на их глубокое понимание, совершенствование диагностики и разработку эффективных методов лечения. По всему миру от 1 до 2 % населения страдают РАС, которые входят в более широкую группу нарушений развития нервной системы, поражающих каждого шестого человека.

За последние 2 десятилетия исследования добились значительного прогресса, изменив восприятие и представление об аутизме. Мы решили обобщить недавние научные достижения в изучении РАС, включая методы ранней диагностики, которые открывают возможности для своевременного лечения [1].

Переосмысление аутизма / Redefining autism

РАС относятся к группе нарушений развития нервной системы, которые представляют собой особенности функционирования мозга. В эту группу также входят «дисрасстройства» (диспраксия, дислексия, дисфазия), синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) или без нее, интеллектуальные нарушения и некоторые формы эпилепсии. Аутизм характеризуется нарушениями коммуникации и взаимодействия, ограниченным кругом интересов, сенсорными особенностями и стереотипиями (повторяющимися, на первый взгляд, бесцельными двигательными действиями, которые человек чувствует необходимость выполнять).

Выраженность симптомов может варьироваться в зависимости от того, сопровождается ли аутизм интеллектуальными нарушениями или проявляется через «маскировку» у людей с высоким уровнем способностей и обучаемости. Диагноз ставится на основе клинической оценки симптомов, которые обычно начинают проявляться в течение 2–3-го года жизни. Это хроническое состояние, которое может быть связано с функциональными нарушениями, психическими расстройствами и сниженным качеством жизни. У мальчиков аутизм встречается в 4 раза чаще, чем у девочек.

Этиология РАС сложна и неоднородна. Генетические и экологические факторы взаимодействуют и приводят к изменениям в развитии мозга еще до рождения и в течение первого года жизни. На сегодняшний день не существует надежных биомаркеров для диагностики или эффективного фармакологического лечения.

Исследования близнецов и семей показывают, что генетика играет ключевую роль в развитии аутизма. Первые гены, связанные с этим расстройством, были идентифицированы в 2003 г., когда были описаны моногенные формы. Даже мутация в одной копии гена может вызвать аутизм, интеллектуальную недостаточность или полное отсутствие речи. Иногда ключевой ген участвует в менее выраженных формах, которые проявляются у людей с хорошими речевыми навыками и нормальным или даже высоким IQ (коэффициентом интеллекта).

Влияние генетических мутаций очень вариативно. Некоторые мутации неизбежно приводят к аутизму, в то время как другие встречаются реже и могут оставаться незамеченными. Это может быть связано с отсутствием явных признаков, доступной диагностики или самим отсутствием аутизма у носителя мутации. В качестве примера можно представить оркестр в опере: если солист замолкает, это сразу заметно. Однако если перестанет играть пятая скрипка, это менее очевидно. Но если несколько скрипок одновременно замолкнут, разница будет ощутима.

Не все генетические вариации одинаково значимы. Некоторые оказывают сильное влияние, тогда как другие, чья распространенность в популяции выше, играют более тонкую роль. Именно накопление таких вариаций увеличивает вероятность постановки диагноза РАС.

Моногенные формы аутизма чаще всего связаны с интеллектуальной недостаточностью. Полный геномный анализ пациента и его родителей позволяет выявить генетическую причину в 30–40 % случаев аутизма с умственной отсталостью. По различным оценкам, существует около 1700 генов, участвующих в развитии нервной системы, из которых более 200 при мутации существенно повышают риск аутизма. Полигенные формы, напротив, связаны с более распространенными вариациями в популяции и обусловливают менее тяжелые формы РАС, не сопровождающиеся интеллектуальной недостаточностью.

Используя метафору оркестра, такие генетические вариации можно сравнить с музыкантами-скрипачами, каждый из которых играет небольшую партию. Вместе они создают музыкальную композицию. Эти мутации формируют уникальные особенности работы мозга у людей с РАС [2–3].

Неправильно диагностированные нейровизуальные расстройства / Mislabeled neuro-visual disorders

Нейровизуальные расстройства, такие как неспособность прослеживать взглядом, могут создавать клиническую картину, напоминающую аутизм. Эти расстройства влияют на способность ребенка взаимодействовать с окружающим миром, что родители могут ошибочно интерпретировать как аутистическое расстройство. Однако подобная клиническая картина является прямым следствием нейровизуальных нарушений, а не аутизма. При этом не все дети с нейровизуальными расстройствами являются аутистами.

Существуют образовательные и средовые факторы, которые могут защитить ребенка от нарушений взаимодействия. Люди с аутизмом часто демонстрируют визуальные особенности, схожие с особенностями у людей с нейровизуальными расстройствами, не связанными с аутизмом. Однако в конечном счете между этими группами нет видимых различий.

Долгое время предполагалось, что у аутичных людей нормальное зрение и слух, однако ключевые этиологические факторы могли оставаться незамеченными, особенно учитывая сложность обследования таких детей. Исследования часто сосредотачиваются только на аспектах остроты зрения или слуха, упуская центральные мозговые механизмы. Первичные нарушения могут препятствовать социальному взаимодействию и способствовать развитию расстройств взаимодействия. Известно, что любое сенсорное расстройство увеличивает вероятность таких нарушений. Например, среди детей с нарушением зрения случаев аутизма в 40 раз больше, чем среди общей популяции [4].

Являются ли расстройства аутистического спектра коннектопатиями и синаптопатиями? / Are autism spectrum disorders connecttopathies and synaptopathies?

Нейроны взаимодействуют друг с другом посредством волокон белого вещества и синапсов. Каждый нейрон образует около 10 тыс. синапсов. Нейроны составляют основу серого вещества, тогда как белое вещество подразделяется на 2 категории: глубокое белое вещество (коннектом дальнего действия) и поверхностное белое вещество (коннектом ближнего действия). Поверхностное белое вещество соединяет мозговые извилины и содержит в себе и значительное количество нейронов. Эта сложная область, связанная с аутизмом, известна как «третье вещество мозга».

Биологическая роль генов, вовлеченных в развитие РАС, связана с функционированием синапсов – соединений между нейронами. Сегодня это становится более понятным: в одних случаях количество синапсов несколько уменьшено, в других – увеличено, что приводит к небольшим изменениям связности между нейронами. Такие особенности могут объяснить различные проявления РАС, включая сложности с адаптацией к изменениям в распорядке дня и окружающей среде, а также гипо- или гиперчувствительность, особенно к свету, запахам и вкусам.

Очень часто у людей с РАС наблюдаются нарушения работы пищеварительной системы. Энтеральная нервная система (ЭНС) человека, содержащая около 400 млн нейронов, играет важную роль в регуляции этих процессов. Согласно последним исследованиям, нарушения в коннектоме ближнего действия могут объяснять дефицит социального познания у пациентов с РАС [5–7].

Негенетические причины аутизма / Non-genetic causes of autism

Большинство аутистов, вероятно, не имеют явных генетических аномалий, но сталкиваются с нарушением развития нервной системы, вызванным неблагоприятными неврологическими событиями в период рождения. Факторы, способствующие развитию аутизма, аналогичны тем, которые предрасполагают к другим нарушениям развития нервной системы. Среди них недоношенность, прием некоторых препаратов (например, вальпроевой кислоты во время беременности), использование антибиотиков, недостаток определенных питательных веществ (витамин B9, линолевая кислота, омега-3, железо, цинк, йод), воздействие загрязняющих веществ (разрушители эндокринной системы, эмульгаторы), вирусы и нейровоспаление. Все эти факторы могут вызывать не только РАС, но и другие нарушения развития нервной системы. Это часто приводит к перекрывающимся симптомам и наложению диагнозов. Например, 50 % людей с РАС имеют СДВГ, а 30 % людей с СДВГ также страдают аутизмом.

Пренатальное и постнатальное воздействие загрязняющих веществ, таких как эндокринные разрушители, некоторые эмульгаторы и ПФАС (пер- и полифторалкилированные соединения), играет ключевую роль в развитии РАС. Воздействия одного вещества недостаточно. Исследования международной группы показали, что для возникновения расстройства требуется воздействие «коктейля» из как минимум 4–5 химических веществ. Эти соединения широко распространены в окружающей среде – они содержатся в косметике, кухонной утвари, пластике, мебели, продуктах питания, питьевой воде и многом другом. Каждый из нас в той или иной степени подвергается воздействию этих веществ. Такой «химический коктейль» также является причиной массовой гибели пчел в регионах мира, где активно применяются пестициды [8–10].

Недавние исследования показали, что у детей с РАС уже в раннем возрасте происходят значительные изменения в кишечной микробиоте. Эти нарушения, известные как дисбактериоз, характеризуются дисбалансом кишечной флоры: избытком бактерий рода Citrobacter и дефицитом бактерий рода Coprococcus и Akkermansia muciniphila. Такой дисбаланс может стать причиной нейровоспаления. Часто он связан с ранним применением антибиотиков у беременных женщин и их детей. Coprococcus и Akkermansia играют ключевую роль в метаболизме витаминов группы B и синтезе предшественников нейротрансмиттеров – молекул, необходимых для правильной работы синапсов и нейронов. Нейротрансмиттеры критически важны для передачи электрических и химических сигналов в мозге. Анализ показывает, что до 90 % нейротрансмиттеров вырабатываются бактериями кишечника.

Такой дисбаланс нарушает работу иммунной системы ребенка и также может способствовать развитию диабета 1-го типа и ювенильного ревматоидного артрита. Открытие роли дисбактериоза оправдывает использование трансплантации фекальной микробиоты у детей с РАС, особенно с тяжелыми пищеварительными нарушениями. Такие процедуры показывают обнадеживающие результаты как в отношении устранения кишечных симптомов, так и в улучшении социального познания. Это также подчеркивает важность добавления в рацион беременных витаминов B9, железа, йода, цинка и омега-3 жирных кислот [11][12].

Таким образом, крайне важно рассматривать РАС не только как заболевание мозга, но как нарушение, которое затрагивает весь организм.

Повышение качества диагностики и поддержки людей с аутизмом / Improving diagnosis and support for people with autism

Долгое время аутизм воспринимался карикатурно, как исключительно детское заболевание, однако сегодня известно, что он охватывает все этапы жизни. Это подчеркивает важность повышения уровня подготовки всех специалистов в области здравоохранения – врачей, акушеров, психологов, логопедов и эрготерапевтов. РАС – это не только нарушения работы мозга, но и состояние, влияющее на весь организм.

Современные исследования также направлены на разработку более эффективных методов интеграции людей с аутизмом, особенно в условиях городской среды. Появился новый объединяющий архитектуру и неврологию подход, который ориентирован на создание пространств, адаптированных к потребностям людей с аутизмом. Он включает жилые комплексы с мягкими визуальными перспективами, уютными нишами, гибкими модулями, приглушенным освещением и удобной навигацией.

Следующим этапом станет популяризация концепции нейроразнообразия, которая способствует принятию множества способов мышления. Этот подход позволяет демедикализировать то, что ранее считалось патологией, и тем самым способствует созданию более инклюзивного общества.

Три ключевые области мозга, отвечающие за социальное познание и лучшее понимание аутизма / Three key brain regions for social cognition to better understand autism

Мозжечок – это своего рода «мини-мозг», расположенный в задней части головного мозга. Он содержит в 3 раза больше нейронов, чем полушария головного мозга, и обладает крайне сложной нейронной сетью, что обеспечивает ему огромную вычислительную мощность. Мозжечок играет ключевую роль в координации движений и поддержании равновесия. Помимо этого, он участвует в социальном поведении и многих высших когнитивных функциях, включая эмоциональную память. Мозжечок регулирует социальное взаимодействие, агрессию, рабочую память, обучение и эмоции. Существуют специфические нейродинамические процессы, происходящие в ходе социальных взаимодействий между корой головного мозга и мозжечком. Эти процессы характерны для пациентов с аутизмом. В настоящее время разрабатываются протоколы для исследований транскраниальной магнитной стимуляции мозжечка у пациентов с аутизмом [13].

Вторая область мозга, вовлеченная в аутистические расстройства – это вентральный стриатум. Данная часть мозга отвечает за моторный контроль, является частью системы вознаграждения и играет важную роль в социальных взаимодействиях и отборе сенсорной информации. Существует особый баланс между нейронными популяциями в вентральном стриатуме, который позволяет эффективно контролировать социальное поведение.

Третьей ключевой областью мозга является теменная доля. Эта часть мозга выполняет важные интеграционные функции, такие как формирование самосознания, управление социальными отношениями и проприоцепцией (чувствительность к положению тела в пространстве). Теменная доля особенно развита у Homo sapiens и координирует деятельность как глаз, так и других областей мозга. Развитие теменной доли, обеспечивающей слаженную работу рук и зрения, позволило нашему виду создавать первые кремневые орудия, что стало важным этапом в эволюции человека. При аутизме наблюдается нарушение соединений между короткими U-образными волокнами белого вещества, которые связывают теменную долю с другими областями мозга, как показали исследования команды Neurospin в 2018 г. Дисфункция коннектома на коротких расстояниях объясняет дефицит социального познания у пациентов с аутизмом [7].

Одним из фундаментальных аспектов человеческого вида является потребность в социальной кооперации с самого рождения. Способность к сотрудничеству и обмену знаниями позволила людям выжить в условиях угрозы со стороны хищников. Сегодня для изучения социального познания можно использовать метод гиперсканирования, который позволяет записывать деятельность мозга двух испытуемых одновременно. В ближайшее время должны быть доступны первые исследования взаимодействия между детьми с РАС и взрослыми [14–19].

Можно ли выявить расстройство аутистического спектра у плода до рождения? / Is it possible to detect autism spectrum disorder in the fetus before birth?

Если ответ положительный, РАС могут быть связаны с аномальным эмбриональным органогенезом, что приводит к постнатальным дефектам развития у некоторых детей с аутизмом. Вторым важным моментом является то, что раннее выявление и вмешательство могут значительно улучшить долгосрочный прогноз при аутизме.

Пренатальное ультразвуковое исследование (УЗИ) может выявить ранние признаки возможного аутизма. В израильском исследовании 2022 г. были проанализированы ультразвуковые данные о плодах тех детей, у которых позднее был диагностирован аутизм. Ряд антенатальных аномалий, выявленных с помощью УЗИ, был связан с повышенным риском аутизма, при этом эти аномалии встречались чаще у девочек, чем у мальчиков. Эти признаки варьировались и включали пиелоэктазию мочевыводящих путей, внутрисердечные эхогенные зоны и дефекты межжелудочковой перегородки. В головном мозге наблюдались кисты сосудистого сплетения, увеличение желудочков и увеличение размеров цистерн головного мозга, что свидетельствует о нарушении циркуляции спинномозговой жидкости. Также встречались малая окружность головы и увеличенное межглазное расстояние [20].

Теперь благодаря функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) можно изучить функциональный коннектом плода уже во II триместре беременности. В исследовании 2019 г., проведенном акушерской командой из Утрехтского университета (Нидерланды), изучались 105 беременных с использованием фМРТ в период с 20-й до 40-й недели аменореи. Результаты оказались неожиданными: в 61 % случаев было обнаружено сходство между коннектомом плода и взрослого человека. Эти данные указывают на то, что мозг плода уже во II триместре имеет функциональный коннектом, близкий к таковому у взрослого. Применение фМРТ плода должно помочь нам глубже понять развитие функционального коннектома мозга и, следовательно, улучшить диагностику нарушений развития нервной системы [21].

Можно ли обнаружить расстройства аутистического спектра у младенцев после рождения и до 24-месячного возраста? / Is it possible to detect autism spectrum disorders in infants after birth and before the age of 24 months?

Клинические признаки аутизма обычно начинают проявляться у детей на втором году жизни. Большинству детей диагноз ставится примерно в 4 года. Раннее выявление РАС позволяет этим детям воспользоваться ранними образовательными вмешательствами, когда (между рождением и четырьмя годами) мозг обладает высокой нейропластичностью. Это может значительно повлиять на их развитие, дав им возможность более эффективного обучения. Ранние биомаркеры должны помочь медицинским специалистам определить, на каких детей следует нацелить усилия прежде всего, и предложить им персонализированные стратегии лечения.

Электроэнцефалография (ЭЭГ) представляет собой интересный метод ранней диагностики аутизма у детей, начиная с трех месяцев, если они находятся в группе высокого риска. Исследование, проведенное командой Бостонской детской больницы (США) и опубликованное в 2018 г., показало, что ранние изменения в составляющих ЭЭГ-сигнала можно выявить с использованием алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ). Эти изменения были наиболее выражены в волнах дельта-диапазона в лобных долях. Этот метод позволил предсказать диагноз аутизма в возрасте 9 месяцев с точностью, близкой к 100 % [22].

В другом исследовании с применением фМРТ, проведенном на младенцах в возрасте 6 месяцев с высоким риском аутизма, был предсказан диагноз аутизма, поставленный в 24 месяца. фМРТ в сочетании с алгоритмом ИИ смогла выявить отличия в связях между областями мозга у детей с аутизмом и без него, когда на 6-м месяце жизни еще не проявляются поведенческие признаки аутизма. Метод правильно диагностировал изменения у 9 из 11 детей, у которых позднее развился аутизм, и не ошибся в определении детей без аутизма. Однако техника не указала, какие именно области мозга или связи были изменены, и не дала информации о биологии, лежащей в основе РАС [23].

Эти методы, основанные на изучении стандартного режима работы мозга ребенка, т. е. спонтанных мозговых связей в моменты покоя, выглядят многообещающе. Такие подходы могут помочь определить, на каких детей следует нацелиться для раннего терапевтического вмешательства, а также выявить патологические изменения в развитии мозга плода и младенца, которые могут привести к аутизму [24].

Анатомическая МРТ также является важным методом для диагностики аутизма через измерение повышенного уровня спинномозговой жидкости у тех детей, у которых позднее развивается аутизм. В исследовании 2017 г. было проведено МРТ у 221 ребенка с высоким риском аутизма с использованием алгоритмов глубокого обучения в возрасте 6, 12 и 24 месяцев. Увеличение объема экстрааксиальной спинномозговой жидкости было зафиксировано уже в возрасте 6 месяцев. Это увеличение было связано с более выраженными нарушениями сна и снижением вербальных навыков. Данный признак может рассматриваться в качестве перспективного биомаркера [25]. Доступность атласа развития корковых борозд и атласа вариаций коннектома на коротких расстояниях, разработанных командой Neurospin, уже помогает идентифицировать мозговые маркеры РАС. Например, максимальная глубина борозды в области Брока, которая отвечает за артикулированную речь и коммуникацию, меньше у детей с РАС. Эти новые пространственно-временные модели развития коры головного мозга должны предоставить клиницистам ценные биомаркеры для диагностики РАС [26–29].

Откроем глаза на аутизм / Opening our eyes to autism

Зрачковая моторика и окуломоторные реакции представляют собой интересные методы диагностики у детей с высоким риском аутизма. Действительно, у тех детей, у которых развивается аутизм, наблюдается усиленный зрачковый рефлекс на свет. Реакция зрачков тесно связана с тяжестью социальных симптомов. Изменения в этих рефлексах могут указывать на ранние аномалии в развитии мозга ребенка, а также свидетельствовать о появлении атипичных сенсорных процессов, которые предшествуют проявлению более поздних поведенческих симптомов. Уже в возрасте 2 месяцев у таких детей наблюдаются аномалии в прослеживании взглядом, включая нарушения в распознавании лиц. У детей, у которых позднее развивается выраженный аутизм, отмечается снижение фиксации взора в период с 2 до 6 месяцев жизни [30][31].

Какие меры профилактики возможны? / What preventive measures are possible?

С тех пор как в 1970-х годах были проведены исследования детей в румынских детских домах, стало очевидно, насколько важны социальные связи для младенцев. Действительно, сироты, оставшиеся в детских домах, имели IQ на 30 баллов ниже, чем дети, которых поместили в приемные семьи. Ключевым возрастом для этой утраты интеллекта является возраст около 2 лет. Мы также начинаем осознавать разрушительное воздействие экранов на младенцев. Дети, подвергшиеся воздействию экранов с раннего возраста, показывают в 6 раз более выраженную задержку в освоении речи по сравнению с детьми, не имевшими такого воздействия. Важным также является защита беременных, кормящих матерей и их детей от определенных химических загрязнителей и разрушителей эндокринной системы. Кроме того, в период беременности качество питания матери непосредственно влияет на развитие нервной системы плода. Беременные, придерживающиеся здорового питания, рождают более развившихся детей. В частности, такие питательные вещества, как витамин B9, железо, йод, цинк и омега-3 жирные кислоты играют важную роль в нормальном развитии мозга плода и младенца [32–36].

Что делать дальше? / What to do next?

Важно использовать нестигматизирующие язык и подходы при взаимодействии с родителями. Следует отметить, что методы, представленные в различных статьях, принадлежат к области научных исследований, и необходимо учитывать значительный эмоциональный заряд, который сопровождает диагноз аутизм. Для родителей особенно болезненно воспринимать ошибочный диагноз. Мы предлагаем универсальную методику обучения, которая подходит для всех детей, начиная с самого рождения. Важно понимать, как использовать уникальные способности мозга ребенка к обучению в период его нейропластичности, который охватывает возраст от рождения до 5 лет. Как отметил нейробиолог Станислас Дехан, возглавляющий центр Neurospin: «Компьютеры и искусственный интеллект не могут сравниться с новорожденным ребенком, который является идеальным образцом с точки зрения обучения» [37–39].

«Кокон развития» / "Developmental cocooning"

«Кокон развития» – это программа, начинающаяся с рождения. Она продолжается до трехлетнего возраста, максимально используя исключительные возможности нейропластичности ребенка. Программа представляет собой образовательный и скрининговый подход для родителей и специалистов по раннему развитию, ориентированный на социальное и сенсорное взаимодействие. Основная идея программы – это активные действия до постановки диагноза аутизм с целью уменьшения тяжести заболевания. Современные программы обычно начинают с 3 лет и старше. Цель данной программы – построить прочный фундамент, который послужит основой для всего дальнейшего развития. Важнейшие «ингредиенты» для здорового развития мозга ребенка включают: любящих родителей, успешное грудное вскармливание, среду, богатую стимулирующими факторами, запрет на использование экранов и диету, насыщенную витамином B9, омега-3 жирными кислотами, железом, йодом и цинком [40][41].

Обсуждение / Discussion

Методы МРТ и ЭЭГ в сочетании с ИИ не позволяют эффективно прогнозировать тяжесть аутизма у детей из группы риска, как и полигенные генетические оценки. Более того, эти технологии недоступны для рутинного клинического применения и поднимают важные этические вопросы. Тем не менее качество жизни ребенка во многом зависит от вмешательств, которые он получает, и от того, насколько рано они были реализованы. Поиск аутоиммунных заболеваний у беременных, которые часто остаются незамеченными, может дать нам более полное понимание одной из причин церебрального нейровоспаления у плода и возможной причины РАС [42].

Эти открытия, касающиеся генетической составляющей аутизма, не ограничиваются лишь описанием, но открывают новые терапевтические перспективы и возможности для прецизионной медицины. Генетический диагноз аутизма больше не является просто констатацией факта. Теперь мы можем предложить персонализированные стратегии ухода, ориентированные на индивидуальные генетические особенности. В некоторых случаях это может означать персонализированный терапевтический подход. Например, у пациентов с синдромом Смита–Магениса, генетическим заболеванием, вызванным микроделецией хромосомы 17, для восстановления цикла секреции мелатонина назначаются вечерние дозы мелатонина и β-адреноблокаторы, подавляющие секрецию мелатонина в течение дня. Такой подход помогает пациентам улучшить здоровье и вернуться к полноценной социальной и профессиональной жизни. При некоторых случаях РАС (у детей с нарушениями кишечной микробиоты) фекальные трансплантаты продемонстрировали обнадеживающие результаты. Для других синдромов в будущем может быть подобран иной подход, что подчеркивает важность диагностики для корректировки лечения.

Идентификация генов также позволяет выявлять метаболические заболевания, такие как фенилкетонурия, которые могут быть причиной аутизма. Это заболевание приводит к накоплению фенилаланина в организме, что токсично для развивающегося мозга и вызывает интеллектуальные нарушения. В таких случаях можно откорректировать рацион ребенка, чтобы предотвратить развитие умственной отсталости. В настоящее время проводятся клинические исследования для оценки эффективности лития у пациентов с мутацией гена Shank 3. Для некоторых форм аутизма с интеллектуальной недостаточностью и/или эпилептическими приступами в будущем могут быть доступны формы генной терапии. Мозг – чрезвычайно сложный орган, и для разработки таких методов лечения необходимо провести еще множество исследований [43][44].

Открытие биомаркеров аутизма должно произвести революцию в диагностике, заменив текущую клиническую классификацию и обеспечив возможность установления точного диагноза для каждого пациента. Новая биологическая классификация позволит дифференцировать генетические, экологические и смешанные формы аутизма. Этот процесс уже активно происходит в онкологии, где анатомическая классификация опухолей постепенно заменяется на биологическую классификацию, а инновационные методы лечения разрабатываются в соответствии с генетическим профилем опухолей, а не их расположением. В будущем это откроет возможность для точного лечения РАС, адаптированного к биологическому профилю каждого пациента [45].

Заключение / Conclusion

Сложные методы визуализации в сочетании с алгоритмами ИИ позволяют диагностировать аутизм у младенцев уже в возрасте до 24 месяцев. Комбинированное использование различных методов у ребенка дает более точный прогноз диагноза, чем одно единственное исследование. Методы ухода за младенцами с самого рождения требуют эффективного и компетентного участия специалистов. Важно отслеживать раннее развитие аутизма на нескольких уровнях анализа: клиническом, генетическом, церебральном, поведенческом и в контексте общего детского здоровья. Чтобы эти методы скрининга стали доступными для клинической практики, они должны быть интегрированы с терапевтическими вмешательствами, которые помогут улучшить качество жизни детей с диагнозом аутизм. Наши будущие исследования должны ответить на важные вопросы, которые волнуют родителей детей с высоким риском аутизма, а также на более общие вопросы, которые интересуют всех родителей:

– Будет ли их ребенок аутистом или нет?

– Будет ли у их ребенка тяжелая форма аутизма?

– Станет ли их ребенок самостоятельным в дальнейшем?

Список литературы

1. Dawson G., Rieder A.D., Johnson M.H. Prediction of autism in infants: Progress and challenges. Lancet Neurol. 2023;22(3):244-54. https://doi.org/10.1016/S1474-4422(22)00407-0.

2. Bourgeron T. Des genes, des synapses, des autismes. Paris: Odile Jacob, 2023. 320 p.

3. Warrier V., Zhang X., Reed P. et al. Genetic correlates of phenotypic heterogeneity in autism. Nat Genet. 2022;54(9):1293-304. https://doi.org/10.1038/s41588-022-01072-5.

4. Girault J., Donovan K., Hawsk Z. et al. Infant visual brain development and inherited genetic liability in autism. Am J Psychiatry. 2022;179(8):573-85. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.21101002.

5. Magee J.C., Grienberger C. Synaptic plasticity forms and functions. Annu Rev Neurosci. 2020;43:95-117. https://doi.org/10.1146/annurev-neuro-090919-022842.

6. Tang G., Gudsnuk K., Kuo S.-H. et al. Loss of mTOR-dependent 2014;83(5):1131-43. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2014.07.040.

7. D'Albis M.-A., Guevara P., Guevara M. et al. Local structural connectivity is associated with social cognition in autism spectrum disorder. Brain. 2018;141(12):3472-81. https://doi.org/10.1093/brain/awy275.

8. Caporale N., Leemans M., Birgersson L. et al. From cohorts to molecules: Adverse impacts of endocrine disrupting mixtures. Science. 2022;375(6582):eabe8244. https://doi.org/10.1126/science.abe8244.

9. Bongaerts E., Lecante LL., Bove H. et al. Maternal exposure to ambient black carbon particles and their presence in maternal and fetal circulation and organs: an analysis of two independent population-based observational studies. Lancet Planet Health. 2022;6(10):e804-e811. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(22)00200-5.

10. Demeneix B. Cocktail toxique: Comment les perturbateurs endocriniens empoisonnent notre cerveau. Paris, Odile Jacob, 2017. 289 p.

11. Ahrens A.P., Hyotylainen T., Petrone J.R. et al. Infant microbes and metabolites point to childhood neurodevelopemental disorders. Cell. 2024;187(8):1853-1873.e15. https://doi.Org/10.1016/j.cell.2024.02.035.

12. Kang D.-W., Adams J.B., Coleman D.M. et al. Long-term benefit of Microbiota Transfer Therapy on autism symptoms and gut microbiota. Sci Rep. 2019;9(1):5821. https://doi.org/10.1038/s41598-019-42183-0.

13. Elandaloussi Y., Floris D.L., Coupe P et al. Understanding the relationshipbetweencerebellar structure and social habilities. MolAutism. 2023;14(1):18. https://doi.org/10.1186/s13229-023-00551-8.

14. Dumas G., Nadel J., Soussignan R. et al. Inter-brain synchronization during social interaction. Plos One. 2010;5(8):e12166. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0012166.

15. Endevelt-Shapira Y., Djalovski A., Dumas G., Feldman R. Maternal chemosignals enhance infant-adult-brain-to-brain synchrony. Sci Adv. 2021;7(50):eabg6867. https://doi.org/10.1126/sciadv.abg6867.

16. Eggebrecht A., Elison J.T., Feczko E. et al. Joint attention and brain functional connectivity in infants and toddlers. Cereb Cortex. 2017;27(3):1709—20. https://doi.org/10.1093/cercor/bhw40.

17. Santamaria L., Noreika V., Georgieva S. et al. Emotional valence modulates the topology of the parent-infant inter-brain network. Neuroimage. 2020;207:116341. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2019.116341.

18. Piazza P., Hazenfratz L., Hasson U., Lew-Williams C.L. Infant and adult brains are coupled to the dynamics of natural communication. Psychol Sci. 2020;31(1):6-17. https://doi.org/10.1177/0956797619878698.

19. Wang Q., Han Z., Hu X. et al. Autism symptoms modulate interpersonal neural synchronization in children with autism spectrum disorder in cooperative interactions. Brain Topography. 2020;33:112-22.

20. Regev O., Hadar A., Meiri G. et al. Association between ultrasonography fetal anomalies and autism spectrum disorder. Brain. 2022;145(12):4519- 30. https://doi.org/10.1093/brain/awac008.

21. Turk E., van Den Heuvel M., Benders M.J. et al. Functional connectome of the fetal brain. J Neuroscie. 2019;39(49):9716-24. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.2891-18.2019.

22. Bosl W.J., Tager-Flusberg H., Nelson C.A. EEG analytics for early detection of autism spectrum disorder: A data-driven approach. Sci Rep. 2018;8(1):6828. https://doi.org/10.1038/s41598-018-24318-x.

23. Emerson R.W., Adams C., Nishino T. et al. Functional neuroimaging of high-risk 6-month-old infants predicts a diagnosis of autism at 24 months of age. Sci Translat Med. 2017;9(393):eaag2882. https://doi.org/10.1126/scitranslmed.aag2882.

24. Gao W., Zhu H., Giovanello K.S. et al. Evidence on the emergence of the brain's default network from 2-week-old to 2-year-old healthy pediatric subjects. Proc Natl Acad Sci U S A. 2009;106(16):6790-5. https://doi.org/10.1073/pnas.0811221106.

25. Shen M.D., Kim S.H., McKinstry R.C. et al. Increased extra-axial cerebrospinal fluid in high-risk infants who later develop autism. Biol Psychiatry. 2017;82(3):186-93. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2017.02.1095.

26. Leroy F., Mangin J.-F., Rousseau F. et al. Atlas-free surface reconstruction of the cortical grey-white matter interface in infants. PLoS One. 2011;6(11):e27128. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0027128.

27. Guillon L., Chavas J., Benezit A. et al. Identification of rare cortical folding patterns using unsupervised deep learning. Imaging Neuroscience. 2024;2:1-27. https://doi.org/1./1162/imag_a_00084.

28. Mihailov A., Pron A., Lefevre J. et al. Normative models combining fetal and postnatal MRI data to characterize neurodevelopemental trajectories during transition from in- to ex-utero. bioRxiv. March 11, 2024. https://doi.org/10.1101/2024.03.07.583908.

29. Brun L., Auzias G., Viellard M. et al. Localized misfolding within Broca's area as a distinctive feature of autistic disorder. Biol Psychiatry Cogn Neurosci Neuroimaging. 2016;1(2):160-8. https://doi.org/10.1016/j.bpsc.2015.11.003.

30. Nystrom P., Gliga T., Jobs E.N. et al. Enhanced pupillary reflex in in fancy is associated with autism diagnosis in toddlerhood. Nat Commun. 2018;9(1):1678. https://doi.org/10.1038/s41467-018-03985-4.

31. Guillon Q., Afzali M.H., Roge B. et al. The importance of networking in autisl gaze analysis. PLoS One. 2015;10(10):e0141191. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0141191.

32. Katsantonis I., McLellan R. The role of parent-child interactions in the association between mental health and prosocial behavior: Evidence from early childhood to late adolescence. Int J Behav Dev. 2024;48(1):59-70. https://doi.org/10.1177/01650254231202444.

33. Collet M., Gagnaire B., Rousseau C. et al. L'exposition aux ecrans chez les jeunes enfants est-elle a l'origine de l'apparition de troubles primaires du langage ? Une etude cas-temoins en Ille et Villaine. BEH. 2020;1:17-27.

34. Hutton J., Dudley J., Horowitz-Kraus T. et al. Associations between screen-based media use and brain white matter integrity in preschool-ages children. JAMA Pediatr. 2020;174(1):e193869. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2019.3869.

35. De Lauzon-Guillain B., Marques C., Kadawathagedara M. et al. Maternal diet during pregnancy and child neurodevelopment up to age 3.5 years: the nationwide Étude Longitudinale Française depuisl'Enfance (ELFE) birth cohort. Am J Clin Nutr. 2022;116(4):1101–11. https://doi.org/10.1093/ajcn/nqac206.

36. Guo A., Ludvigsson, Brantsaeter A.L. et al. Early-life diet and risk of inflammatory bowel disease: A pooled study in two Scandinavian birth cohorts. Gut. 2024;73(4):590-600. https://doi.org/10.1136/gutjnl-2023-330971.

37. Dehaene-Lambertz G., Spelke E. The infancy of the human brain. Neuron. 2015;88(1):93-109. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2015.09.026.

38. Kouider S., Stalhut K., Gelskov S.V. A neural marker of perceptual consciousness in infants. Science. 2013;340(6130):376-80. https://doi.org/10.1126/science.1232509.

39. Dehaene S, Lau H, Kouider S. What is consciousness, and could machines have it? Science. 2017;358(6362):486-92. https://doi.org/10.1126/science.aan8871.

40. Cuillerier L., Genest C., Lefebvre H. Trouble du spectre de l'autisme: intervenir aupres de la clientele adolescente et de sa famille. Perspect Infirm. 2019;16(1):54-61.

41. Jeune M.A., Suarez B. Cocooning developpemental. Paris, Odile Jacob, 2025.

42. Green J., Charman T., Pickles A. et al.; BASIS team. Parent-mediated intervention versus no intervention for infants at high risk of autism: A parallel, single-blind, randomized trial. Lancet Psychiatry. 2015;2(2):133- 40. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(14)00091-1.

43. Maruani A., Amsellem F., Tabet A.C. et al. Lithium et TSA. French Journal of Psychiatry. 2018;1:S45.

44. Ioannidis V., Pandey R., Bauer H.F. et al. Disrupted extracellular matrix and cell genes in autism-associated Shank 3 deficiency are targeted by lithium. Mol Psychiatry. 2023;29(3):704-17. https://doi.org/10.1038/s41380-023-02362-y.

45. Andre F., Rassy E., Marabelle A. et al. The waywename cancers needs to change. Nature. 2024;626(7997):26-9. https://doi.org/10.1038/d41586-024-00216-3

Об авторах

Б. СуарезФранция

Суарез Бруно

104 Бульвар Раймон Пуанкаре, Гарш 92380

М.-А. Жен

Франция

Жен Мари-Агнес

12 ул. Эрнест Ренан, Севр 92310

Что уже известно об этой теме?

► Диагностика расстройства аутистического спектра (РАС) у детей основывается на клиническом обследовании.

► Диагноз ставится детям в возрасте около 4 лет.

Что нового дает статья?

► Применение магнитно-резонансной томографии и электроэнцефалографии позволяет поставить ранний диагноз уже в возрасте 6 месяцев.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Ранняя диагностика РАС у детей может позволить начать раннее лечение.

► С учетом высокой степени нейропластичности у младенцев тяжесть заболевания можно уменьшить.

Рецензия

Для цитирования:

Суарез Б., Жен М. Новые представления об аутизме: два уравнения для описания сложного расстройства и разработки новых методов лечения. Акушерство, Гинекология и Репродукция. 2024;18(6):882-890. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2024.526

For citation:

Suare B., Jeune M. New perspectives on autism: two equations to describe a complex disorder and envisage new treatments. Obstetrics, Gynecology and Reproduction. 2024;18(6):882-890. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2024.526

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.