Перейти к:

Материнская смерть в мировой литературе

https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2024.523

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы, посвященные материнской смерти в художественной литературе. Рассматриваются произведения Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, И.А. Бунина, Франсуа Рабле, Джорджа Мартина, А.С. Пушкина, Томаса Манна и др.

Для цитирования:

Макацария Н.А. Материнская смерть в мировой литературе. Акушерство, Гинекология и Репродукция. 2024;18(3):437-442. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2024.523

For citation:

Makatsariya N.A. Maternal death in world literature. Obstetrics, Gynecology and Reproduction. 2024;18(3):437-442. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2024.523

Введение / Introduction

Тема гибели женщины во время родов занимает значительное место в мировой литературе, отражая множество аспектов культуры, медицины и социальных норм. Литературные произведения поднимают важные вопросы о медицинской практике, социокультурных установках и роли женщины в обществе. В древних мифах и эпосах гибель женщины в родах часто ассоциируется с божественным наказанием или судьбой. В романах XIX–XX веков смерть героини в родах отражает социальные нормы и ожидания, накладываемые на женщин в то время. Исторически медицинские практики, отсутствие доступа к адекватной медицинской помощи и социокультурные установки могли значительно повысить риск смерти при родах. Эти аспекты находят отражение в литературе и вызывают важные дискуссии о правах женщин и медицинской этике. Исследование темы смерти женщины во время родов в мировой литературе позволяет нам лучше понять исторические и культурные факторы, формирующие наши представления о родах и женском здоровье, подчеркивая необходимость улучшения медицинской помощи и обеспечения прав и возможностей для женщин в обществе.

Гибель матери в родах в сказках / Death of a mother during childbirth in fairy tales

В некоторых сказках и мифах древних культур можно найти тему гибели женщины во время родов. В таких сказках обычно рассказывается о герое или героине, чья мать умирает при родах, оставляя его или ее сиротой или под опекой других членов семьи. Этот момент становится ключевым для дальнейшего развития сюжета и формирования характера главного героя. Гибель матери при родах может служить мощным литературным приемом для создания драматического напряжения и эмоциональной глубины, также позволяя авторам и сказочникам исследовать темы потери, одиночества, выживания и поиска истинной семьи или дома. Примером такой сказки может служить «Белоснежка и семь гномов» (Братья Гримм, 1812): «И родила королева вскоре дочку, и была она бела, как снег, как кровь, румяна, и такая черноволосая, как черное дерево, и прозвали ее потому Белоснежкой. А когда ребенок родился, королева умерла» [1].

Другая, но похожая история произошла в сказке-поэме А.С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (1833) [2]:

«Вот в сочельник в самый, в ночь

Бог дает царице дочь.

Рано утром гость желанный,

День и ночь так долго жданный,

Издалеча наконец

Воротился царь-отец.

На него она взглянула,

Тяжелешенько вздохнула,

Восхищенья не снесла,

И к обедне умерла».

В этих историях матери героинь умирают, а отцы женятся во второй раз и вводят в дом мачеху. Этот момент становится отправной точкой для множества бедствий, с которыми сталкиваются героини, но также помогает подчеркнуть их силу духа и доброту.

Гибель женщины в родах в русской литературе / Death of a woman during childbirth in Russian literature

Тема гибели женщины во время родов давно присутствует в русской литературе и играет значительную роль во многих произведениях. Этот мотив часто используется как средство для подчеркивания трагизма человеческой судьбы, борьбы с несправедливостью и неизбежностью смерти.

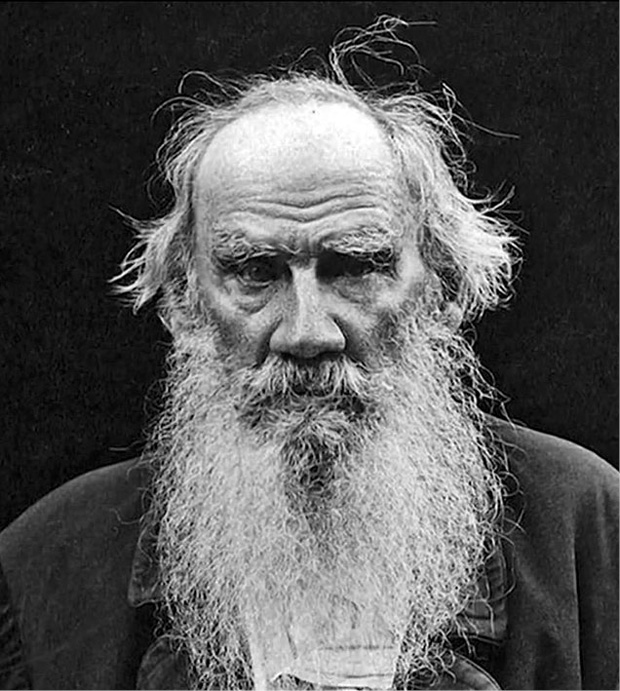

Одним из наиболее известных примеров такой темы является роман Льва Николаевича Толстого (рис. 1) «Война и мир» (1863–1869, 1873). Смерть Лизы Болконской – одно из самых трогательных и важных событий в романе. Она умирает в молодом возрасте от родовых осложнений, оставив после себя чувство горя и потери. Ее роды протекают трудно, и несмотря на усилия врача и помощь родственников, она умирает. Ее смерть описана с особым вниманием к ее состоянию и эмоциям окружающих. Смерть Лизы становится поворотным моментом в жизни многих персонажей романа, она символизирует утрату надежды и непредсказуемость смерти в тяжелые времена войны и социальных потрясений. Этот момент подчеркивает уязвимость человеческой жизни и обращает внимание на тему бренности существования [3]:

«Дверь отворилась. Доктор, с засученными рукавами рубашки, без сюртука, бледный и с трясущеюся челюстью, вышел из комнаты. Князь Андрей обратился к нему, но доктор растерянно взглянул на него и, ни слова не сказав, прошел мимо. Женщина выбежала и, увидав князя Андрея, замялась на пороге. Он вошел в комнату жены. Она мертвая лежала в том же положении, в котором он видел ее пять минут тому назад, и то же выражение, несмотря на остановившиеся глаза и на бледность щек, было на этом прелестном, детском личике с губкой, покрытою черными волосиками. «Я вас всех люблю и никому дурного не делала, и что́ вы со мной сделали?» говорило ее прелестное, жалкое, мертвое лицо. В углу комнаты хрюкнуло и пискнуло что-то маленькое, красное в белых трясущихся руках Марьи Богдановны».

Рисунок 1. Лев Николаевич Толстой (1828–1910).

Figure 1. Lev Nikolaevich Tolstoy (1828–1910).

Этот эпизод отражает не только трагическую утрату конкретного персонажа, но и служит символом беспомощности перед природой, болезнью и смертью.

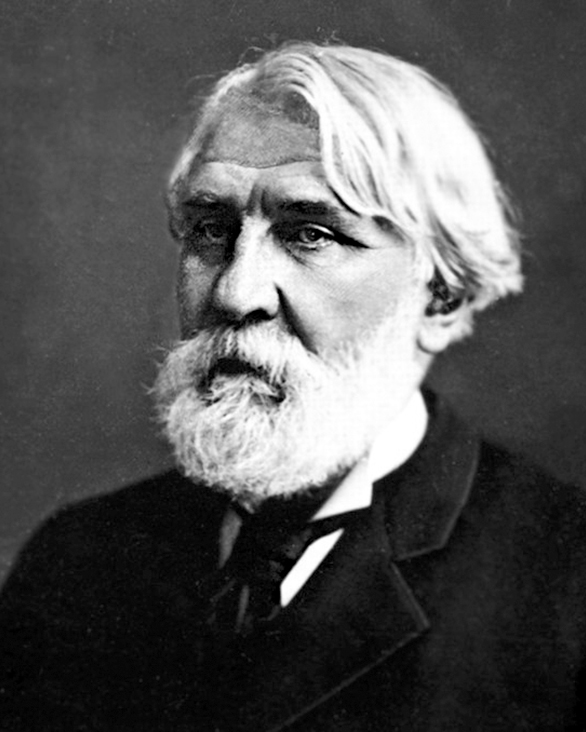

Другой пример можно найти в повести Ивана Сергеевича Тургенева (рис. 2) «Первая любовь» (1860), именно так умерла Зинаида Засекина [4]:

«Старые воспоминания во мне расшевелились... я дал себе слово на другой же день посетить бывшую мою «пассию». Но встретились какие-то дела; прошла неделя, другая, и когда я, наконец, отправился в гостиницу Демут и спросил госпожу Дольскую – я узнал, что она четыре дня тому назад умерла почти внезапно от родов. Меня как будто что-то в сердце толкнуло. Мысль, что я мог ее увидеть и не увидел и не увижу ее никогда, – эта горькая мысль впилась в меня со всею силою неотразимого упрека. «Умерла!» – повторил я, тупо глядя на швейцара, тихо выбрался на улицу и пошел не зная сам куда. Всё прошедшее разом всплыло и встало передо мною. И вот чем разрешилась, вот к чему, спеша и волнуясь, стремилась эта молодая, горячая, блистательная жизнь! Я это думал, я воображал себе эти дорогие черты, эти глаза, эти кудри – в тесном ящике, в сырой подземной тьме – тут же, недалеко от меня, пока еще живого, и, может быть, в нескольких шагах от моего отца... Я всё это думал, я напрягал свое воображение, а между тем: Из равнодушных уст я слышал смерти весть, И равнодушно ей внимал я, – звучало у меня в душе».

Рисунок 2. Иван Сергеевич Тургенев (1818–1883).

Figure 2. Ivan Sergeevich Turgenev (1818–1883).

В рассказе И.А. Бунина (рис. 3) «Натали» (1941) студент влюбился в двух девушек. Та, которую он любил по-настоящему, застала его с соперницей и вышла замуж за другого. Позднее, когда она овдовела, они стали любовниками с главным героем, она забеременела и умерла во время родов: «В декабре она умерла на Женевском озере в преждевременных родах» [5].

В приключенческом романе Вениамина Каверина «Два капитана» сестра главного героя Саня, вышедшая замуж за его друга Петю Сковородникова, не вынесла болезни после родов и умерла [6].

Рисунок 3. Иван Алексеевич Бунин (1870–1953).

Figure 3. Ivan Alekseevich Bunin (1870–1953).

В романе «Казус Кукоцкого» Людмилы Улицкой* персонаж по имени Татьяна, дочь главного героя, сталкивается с ужасной ситуацией во время своих вторых родов. Она вынуждена рожать в условиях, где медицинская помощь недостаточна и неадекватна, что делает этот момент особенно опасным. Ее история становится символом того, как несправедливость и безысходность реальности могут лишить человека жизни. Не только жизнь главной героини, но и ее потенциальное счастье, надежды и мечты поглощены беспощадной действительностью. Улицкая* через свой сюжет и персонажей романа затрагивает проблемы медицинской помощи, социальной справедливости и неравенства, а также их влияние на жизнь обычных людей. Трагическая судьба Тани становится катализатором для обсуждения этих важных социальных и гуманитарных вопросов [7]:

«Тане становилось все хуже и хуже, и настала минута, когда она испугалась. На левом предплечье она обнаружила синяк, и такой же кровоподтек расплывался на боку. Затылок продолжало ломить. Живот болел непривычной жгучей металлической болью. Приходили медсестры, щупали живот и измеряли давление... Температура была нормальной. Чувствовала себя Таня все хуже, и на третьи сутки она решилась вызвать отца…

…Сергей больше не увидел Таню живой. Не увидел ее и Павел Алексеевич. Он приехал с дачи и нашел в двери две телеграммы – одну от Сергея, с просьбой о приезде, вторую, отбитую двумя сутками позже, с заверенной подписью главного врача, извещающую о смерти Татьяны Павловны Кукоцкой…

…Доктор Кукоцкий увидел с первого взгляда, что диагноз не поставлен, лечения не производилось в первые двое суток после поступления в больницу, что необходимые анализы были сделаны слишком поздно, что беременность усугубила ситуацию... и что вытащил бы он свою девочку, если бы приехал с дачи не во вторник, а в прошлую пятницу…

…– Количество промахов, ошибок и врачебных преступлений переходит все границы. Инфекционного больного положили в отделение патологии. Ни биохимического анализа крови, ни бактериологического исследования не было произведено. Диагноз не поставлен. Предполагаю, что мы имеем дело с болезнью Вейля, Morbus Weili. Если это лептоспироз, необходимо принимать срочные меры…

…– Гнездный распад с геморрагиями в мышцах, петехиальная сыпь. История болезни ничему не соответствует. Была интоксикация. Внутривенные вливания, о которых здесь написано, не производились. Я осмотрел вены... Полагаю, что лечение вообще не производилось. Но сейчас речь не об этом. В вашем роддоме – гепатит».

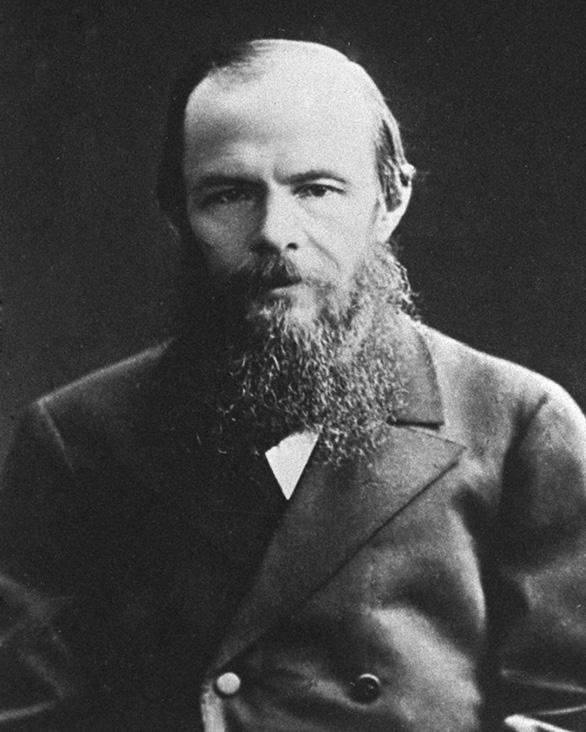

В последнем романе Ф.М. Достоевского (рис. 4) «Братья Карамазовы» (1880) городская сумасшедшая рожает ребенка, который остался у старшего Карамазова и служил ему. Он же Смердяков, который признается в убийстве Карамазова. «Ребеночка спасли, а Лизавета к рассвету померла. Григорий взял младенца, принес в дом, посадил жену и положил его к ней на колени, к самой ее груди» [8].

Рисунок 4. Федор Михайлович Достоевский (1821–1881).

Figure 4. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky (1821–1881).

В романе Дмитрия Липскерова «Леонид обязательно умрет» мать Леонида умерла при родах [9]:

«Здесь все засуетились. Работали слаженно. На три-четыре переложили бессознанную роженицу на каталку и повезли ее к лифту экстренно, как только было возможно… А потом операционная. Она лишь на мгновение пришла в себя, прослушала слово «кесарево» и под общей анестезией отпустила свое сознание в неизведанное плавание… Так захотел Господь, чтобы ее сознание более не вернулось в роскошное тело. Наркоз был противопоказан Юльке, как цианистый калий всему живому. Ее реанимировали почти два часа, а она лежала после мук покойная и светлая ликом. Тело ее было вскрыто поперек, и после извлечения младенца из разверзнутой утробы даже легкий парок шел. Кто-то подумал про себя, что картина похожа на успокоившийся вулкан… Впрочем, Юлька сделала свое дело».

Эти произведения исследуют эмоциональное воздействие и последствия смерти женщины при родах на персонажей и их отношения, часто затрагивая темы потери, горя и стойкости.

Гибель женщины в родах в зарубежной литературе / Death of a woman during childbirth in foreign literature

«Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина – смерть матери Тириона Ланнистера, Джоанны Ланнистер, произошла еще до начала событий в книге. Она умерла в результате осложнений, вызванных его рождением, что оставило Тириона с физическими дефектами и навсегда повлияло на его отношения с отцом и семьей. Для Тириона потеря матери стала важным моментом в его жизни, формируя его характер и взгляды на окружающий мир [10].

Франсуа Рабле (рис. 5) в «Гаргантюа и Пантагрюэль» описывает гибель матери Пантагрюэля: «…так как ребенок оказался необыкновенно большим и тяжёлым и мог появиться на свет лишь ценою жизни матери». Ребенок был таким огромным, что его мать умерла родами. Он появился на свет во время великой засухи, поэтому получил имя Пантагрюэль («панта» по-гречески означает «все», а «грюэль» на языке агарян означает «жаждущий»). Гаргантюа очень скорбел о смерти жены, но потом решил: «Надо поменьше плакать и побольше пить!» Он занялся воспитанием сына, который был таким силачом, что ещё лёжа в колыбели разорвал медведя на части [11].

Рисунок 5. Франсуа Рабле (1494–1553).

Figure 5. François Rabelais (1494–1553).

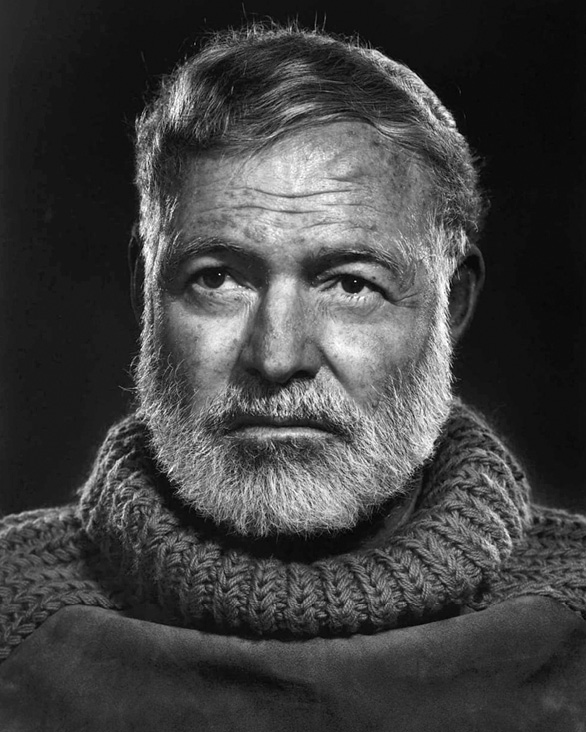

В романе «Прощай, оружие!» Эрнеста Хемингуэя (рис. 6) смерть Кэтрин после кесарева сечения представлена как трагический и эмоционально заряженный момент. Кэтрин, женщина, к которой главный герой Фредерик Хенри испытывает сложные и глубокие чувства, сталкивается с фатальной участью во время итальянской кампании Первой мировой войны. В конце романа Кэтрин беременна от Фредерика и умирает при родах. Эта сцена наполнена эмоциональным напряжением и глубокими переживаниями Фредерика, который беспомощно наблюдает за страданиями любимой. Смерть Кэтрин символизирует утрату, беспомощность и бессмысленность войны, а также болезненные аспекты человеческой судьбы и смертности. Хемингуэй описывает этот момент с большим чувством и глубиной, подчеркивая не только физическую боль и страдание, но и эмоциональную агонию, которую переживает герой. Смерть Кэтрин играет важную роль в формировании общего настроения романа, в котором темы любви, потери и войны тесно переплетены [12]:

«По-видимому, одно кровотечение следовало за другим. Невозможно было остановить кровь. Я вошел в палату и оставался возле Кэтрин, пока она не умерла. Она больше не приходила в себя, и скоро все кончилось».

Рисунок 6. Эрнест Миллер Хемингуэй (1899–1961).

Figure 6. Ernest Miller Hemingway (1899–1961).

В романе Чарльза Диккенса (рис. 7) «Приключения Оливера Твиста» (1887–1889) мать главного героя является частью трагической истории Оливера. Она родила его в приюте для бедных в Лондоне. В одиночестве и страшном бедствии она скончалась. Гибель матери становится началом пути Оливера, который пытается найти своё место в жестоком мире XIX века, а также разгадать тайну своего происхождения [13]:

«По-видимому, эта утешительная перспектива материнства не произвела надлежащего впечатления. Больная покачала головой и протянула руку к ребенку. Доктор передал его в ее объятия. Она страстно прижалась холодными, бледными губами к его лбу, провела рукой по лицу, дико осмотрелась вокруг, вздрогнула, откинулась назад… и умерла. Ей растирали грудь, руки и виски, но сердце остановилось навеки. Что-то говорили о надежде и успокоении. Но этого она давно уже не ведала».

Рисунок 7. Чарльз Джон Хаффем Диккенс (1812–1870).

Figure 7. Charles John Huffam Dickens (1812–1870).

У Жюля Верна в приключенческом романе «Дети капитана Гранта» жена капитана умерла, рожая сына Роберта: «Мери и Роберт были единственными детьми капитана Гранта. Гарри Грант лишился жены при рождении Роберта» [14].

В романе для детей английской писательницы Фрэнсис Бёрнетт «Маленькая принцесса» мать главной героини скончалась при родах: «Мать Сары умерла, когда она родилась, и потому девочка никогда не чувствовала, что ей недостает матери. Кроме молодого, красивого, богатого, доброго отца, у Сары, по-видимому, не было никаких родных» [15].

Смерть матери Амира в романе «Бегущий за ветром» Халеда Хоссейни – это один из ключевых моментов, который оказывает значительное влияние на жизнь и судьбу главного героя. В книге смерть матери Амира происходит в результате родов [16].

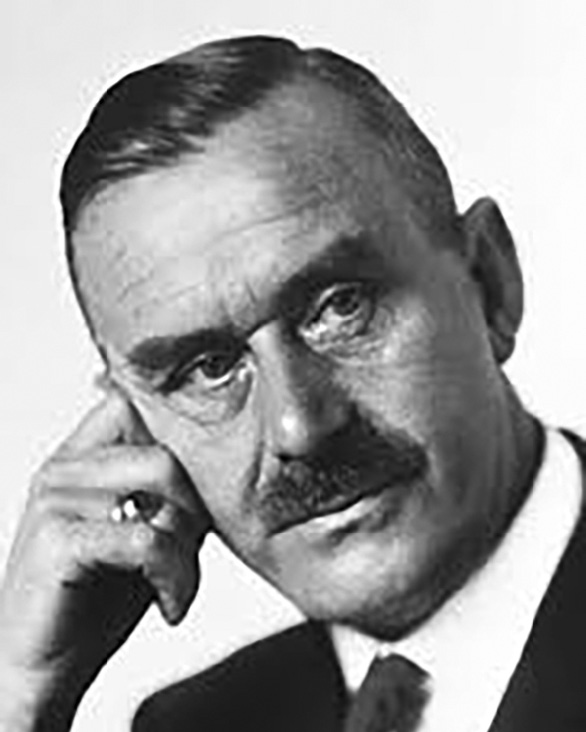

Смерть Рахили – персонажа из романа «Иосиф и его братья» Томаса Манна (рис. 8) – это один из самых волнующих и трагических моментов в повествовании. Рахиль была любимой женой Иакова, матерью его детей – Иосифа и Вениамина. В романе смерть Рахили происходит во время рождения ее второго сына Вениамина. В описании этой сцены Манн создает атмосферу глубокой печали и потери. Рахиль, страдая во время родов, осознает, что ее время подошло, и она умирает, давая жизнь своему сыну. Этот момент описывается с большой эмоциональной силой, подчеркивая болезненность утраты для Иакова и всей его семьи. Смерть Рахили также имеет символическое значение в романе, представляя собой утрату и потерю в контексте сложных отношений между членами семьи. Ее уход становится одним из поворотных моментов в сюжете, оказывая глубокое влияние на дальнейшее развитие событий и на персонажей, особенно Иакова и его сыновей [17].

Рисунок 8. Пауль Томас Манн (1875–1955).

Figure 8. Paul Thomas Mann (1875–1955).

Смерть Кэтрин Эрншо в романе «Грозовой перевал» Эмили Бронте – это один из важнейших моментов в сюжете, который символизирует сложные чувства, страсти и разрушение. Кэтрин погибает после рождения ребенка. Ее смерть – трагический и в то же время освобождающий момент, который завершает ее мучительную борьбу с собственными страстями и внутренним конфликтом. Смерть Кэтрин также является символом ее освобождения от мук и страданий. Она умирает молодой и красивой, сохраняя свою страсть и независимость духа, несмотря на все испытания, с которыми она столкнулась в жизни. Ее смерть означает не только конец ее личной истории, но и новое начало для других персонажей и развитие сюжета романа [18].

Эти романы обращаются к теме смерти женщины во время родов и ее воздействию на сюжет и персонажей, предлагая разнообразные подходы к этой теме. В целом, материнская смерть играет важную роль в русской литературе, помогая авторам и читателям осознать хрупкость человеческого существования и его непредсказуемость перед стихией жизни и смерти. Тема гибели женщины при родах помогает выразить метафизические и философские размышления о жизни, смерти, любви и утрате.

Заключение / Conclusion

Тема гибели женщины во время родов остается актуальной в мировой литературе, отражая сложные социокультурные и медицинские аспекты. Исследование этой темы позволяет нам лучше понять историю, культуру и вызывает важные дискуссии о здравоохранении и социальной справедливости.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

Список литературы

1. Гримм Я., Гримм В. Белоснежка и семь гномов. М.: Энас-книга, 2017. 30 с.

2. Пушкин А.С. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. М.: Проспект, 2023. 24 с.

3. Толстой Л.Н. Война и мир. В 4 томах. М.: Галерея классики, 2022.

4. Тургенев И.С. Ася. Первая любовь. Вешние воды. Дворянское гнездо. М.: Речь, 2017. 368 с.

5. Бунин И.А. Темные аллеи. В Париже. Натали. М.: АСТ, 2011. 349 с.

6. Каверин В.А. Два капитана. М.: Нигма, 2024. 720 с.

7. Улицкая Л.Е.* Казус Кукоцкого. М.: АСТ, 2012. 512 с.

8. Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. В 2 томах. М.: Речь, 2017.

9. Липскеров Д.М. Леонид обязательно умрет. М.: АСТ, 2016. 480 с.

10. Джордж Р.Р. Мартин. Песнь льда и пламени. Игра престолов. М.: АСТ, 2017. 768 с.

11. Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. М.: АСТ, 2022. 832 с.

12. Хемингуэй Э.М. Прощай, оружие! М.: АСТ, 2020. 352 с.

13. Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста. М.: Качели, 2022. 416 с.

14. Верн Ж.Г. Дети капитана Гранта. М.: Альфа-книга, 2020. 571 с.

15. Бернетт Ф.Х. Маленькая принцесса. М.: Стрекоза, 2020. 272 с.

16. Хоссейни Х. Бегущий за ветром. М.: Фантом Пресс, 2021. 416 с.

17. Манн Т.П. Иосиф и его братья. М.: АСТ, 2023. 1440 с.

18. Бронте Э.Д. Грозовой перевал. М.: Качели, 2021. 400 с.

Об авторе

Н. А. МакацарияРоссия

Макацария Наталия Александровна – к.м.н., доцент кафедры акушерства, гинекологии и перинатальной медицины Клинического института детского здоровья имени Н.Ф. Филатова

119991 Москва, ул. Большая Пироговская, д. 2, стр. 4

Рецензия

Для цитирования:

Макацария Н.А. Материнская смерть в мировой литературе. Акушерство, Гинекология и Репродукция. 2024;18(3):437-442. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2024.523

For citation:

Makatsariya N.A. Maternal death in world literature. Obstetrics, Gynecology and Reproduction. 2024;18(3):437-442. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2024.523

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.