Перейти к:

Применение передней билатеральной сакроспинальной фиксации в лечении апикального пролапса гениталий

https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2024.470

Аннотация

Цель: повышение клинической эффективности и безопасности лечения пациенток с апикальным пролапсом методом передней билатеральной сакроспинальной фиксации (ССФ) с использованием полипропиленового сетчатого импланта.

Материалы и методы. В одноцентровое открытое проспективное сравнительное в параллельных группах клиническое исследование вошли 155 пациенток с симптоматическим пролапсом гениталий II–IV стадии по системе количественной оценки пролапса тазовых органов (англ. Pelvic Organ Prolapse Quantification System, POP-Q), которым выполнялись различные варианты ССФ. Больные были распределены в 3 группы: группа 1 (LPSSF) – 34 пациентки с симптоматическим апикальным пролапсом гениталий, которым выполнялась ССФ через заднюю стенку влагалища при помощи лигатур (англ. ligature posterior sacrospinous fixation); группа 2 (LASSF) – 42 пациентки с симптоматическим апикальным или передне-апикальным пролапсом гениталий, которым выполнялась лигатурная ССФ передним доступом (англ. ligature anterior sacrospinous fixation); группа 3 (MESH TASSF) – 79 пациенток с симптоматическим апикальным или передне-апикальным пролапсом гениталий, которым лечение проводилось с использованием метода передней билатеральной ССФ с применением синтетической ленты MESH TASSF (англ. tape anterior sacrospinous fixation). Оценивали частоту интраи послеоперационных осложнений, жалоб и рецидивов. Функциональные результаты оценивали с использованием опросника расстройств со стороны тазового дна (англ. Pelvic Floor Distress Inventory-20, PFDI-20) через 3, 6 и 12 мес после лечения. В лечении пациенток группы 3 использовали разработанный нами способ коррекции апикального пролапса гениталий с одномоментной возможностью реконструкции цистоцеле.

Результаты. Разработанный метод характеризовался меньшим объемом кровопотери по сравнению с использованием задней ССФ, минимизацией интраи послеоперационных осложнений: снижением частоты образования гематом, ягодичных болей, частоты нарушений мочеиспускания (стрессовой инконтиненции, смешанной формы недержания мочи, ургентного недержания мочи, затрудненного мочеиспускания, гипотонии мочевого пузыря). Применение MESH TASSF фиксации способствовало уменьшению продолжительности стационарного лечения и снижению выраженности болевого синдрома в послеоперационном периоде, а также улучшению качества жизни, сохранявшимся на протяжении 12 мес после операции.

Заключение. Метод передней билатеральной ССФ с применением синтетической ленты MESH TASSF является клинически эффективным, сравнительно безопасным, способствующим значительному снижению рецидивов заболевания. В качестве показаний к выполнению передней билатеральной ССФ следует рассматривать наличие передне-апикального или апикального пролапса гениталий (С или Ва+С пролапс II–IV стадии по POP-Q).

Ключевые слова

Для цитирования:

Попов А.А., Гаджиева С.А. Применение передней билатеральной сакроспинальной фиксации в лечении апикального пролапса гениталий. Акушерство, Гинекология и Репродукция. 2024;18(3):328-337. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2024.470

For citation:

Popov A.A., Gadzhieva S.A. Application of anterior bilateral sacrospinous fixation in the treatment of apical genital prolapse. Obstetrics, Gynecology and Reproduction. 2024;18(3):328-337. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2024.470

Введение / Introduction

В структуре гинекологической патологии пролапс тазовых органов (ПТО) находится на третьем месте по частоте после доброкачественных образований и эндометриоза [1][2]. В качестве основного метода лечения этой патологии используется хирургическая коррекция дефектов фасциальных структур тазового дна, однако частота рецидивов ПТО после выполнения вмешательства достигает 30 % [3–6].

Расширение популяции молодых, социально и сексуально активных пациенток с ПТО обусловливает повышение требований к эффективности и безопасности методов хирургического лечения несостоятельности мышц тазового дна [5][7–9]. В то же время результаты применения различных подходов к хирургическому лечению ПТО до настоящего времени многие авторы считают неудовлетворительными [10–12].

Ранее наиболее распространенными методами коррекции ПТО были различные варианты закрытия фасциальных дефектов путем использования собственных тканей. В качестве одного из эффективных методов апикальной реконструкции при пролапсе рассматривается сакроспинальная фиксация (ССФ), которая впервые была предложена в 1951 г. J. Amreich, затем в 1968 г. метод был модифицирован K. Richter. Операция заключается в выделении сакроспинальной связки и фиксации шейки матки к этой связке нерассасывающимися лигатурами [13–15]. В настоящее время ССФ выполняют с помощью двух вариантов доступа: переднего и заднего; в то же время отсутствует научное обоснование выбора оптимального доступа для осуществления ССФ при коррекции апикального ПТО (АПТО) [16–18].

При этом в доступной литературе имеются единичные сообщения о возможностях и эффективности применения данного метода хирургического лечения АПТО, сведения о сравнении результатов его использования относительно других вариантов хирургического лечения рассматриваемой патологии не представлены. Это подтверждает актуальность проведения исследований по комплексной оценке эффективности метода передней билатеральной ССФ.

Цель: повышение клинической эффективности и безопасности лечения пациенток с апикальным пролапсом методом передней билатеральной ССФ с использованием полипропиленового сетчатого

импланта.

Материалы и методы / Materials and Methods

Дизайн исследования / Study design

На базе клиники ГБУЗ МО МОНИИАГ им. акад. В.И. Краснопольского проведено одноцентровое открытое проспективное сравнительное в параллельных группах клиническое исследование. Выполнены обследование, хирургическое лечение и последующее наблюдение 155 пациенток с симптоматическим пролапсом гениталий II–IV стадии по системе количественной оценки пролапса тазовых органов (англ. Pelvic Organ Prolapse Quantification System, POP-Q), которым выполнялись различные варианты ССФ.

Критерии включения и невключения / Inclusion and non-inclusion criteria

Критерии включения: возраст старше 18 лет; симптоматический апикальный или передне-апикальный пролапс гениталий (С или Ва+С пролапс II–IV стадии по POP-Q); информированное согласие пациентки на участие в исследовании и выполнение хирургического вмешательства.

Критерии невключения: перенесенная гистерэктомия; наличие признаков воспалительных заболеваний органов малого таза; экстрагенитальная патология; злокачественные новообразования.

Группы обследованных / Patient groups

Пациенток распределяли в следующие группы: группа 1 (LPSSF) – 34 женщины с симптоматическим АПТО, которым выполняли ССФ через заднюю стенку влагалища с использованием лигатур (англ. ligature posterior sacrospinous fixation, LPSSF); группа 2 (LASSF) – 42 пациентки с симптоматическим апикальным или передне-апикальным пролапсом гениталий, которым была произведена лигатурная ССФ передним доступом (англ. ligature anterior sacrospinous fixation, LASSF); в группу 3 (MESH TASSF) были включены 79 женщин с симптоматическим апикальным или передне-апикальным пролапсом гениталий, в лечении которых был применен метод передней билатеральной фиксации, при котором была использована синтетическая лента MESH TASSF (англ. tape anterior sacrospinous fixation).

Методы исследования / Study methods

Обследование пациенток выполняли спустя 3, 6 и 12 мес после хирургического вмешательства. Сравнивали частоту жалоб, осложнений во время и после операции, рецидивов пролапса. Функциональные результаты лечения рассматривали с использованием валидизированного опросника (англ. Pelvic Floor Distress Inventory-20, PFDI-20), который дает возможность оценить уровень качества жизни пациенток в зависимости от выраженности признаков пролапса гениталий, наличия аноректальных и мочевых проявлений.

Методы хирургического лечения / Surgical interventions

Хирургическое вмешательство пациенткам группы 1 проводили с помощью техники задней лигатурной ССФ. Выполняли линейный разрез по задней стенке влагалища, производили диссекцию тканей параректальных пространств, выделяли сакроспинальную связку. Подшивали заднюю поверхность шейки матки к этой связке при помощи специального сшивающего устройства или иглы Мия, что приводило к возникновению критических точек повышенной нагрузки, в области которых повышена вероятность отрыва лигатур.

В группе 2 производили крестцово-остистую фиксацию через переднюю стенку влагалища. Переднюю поверхность шейки матки с двух сторон подшивали к крестцово-остистым связкам при помощи инструмента i-Stitch посредством полиэстерных узловых швов. Фиксирующий шов затягивали в состоянии умеренного натяжения.

Хирургическое лечение женщин группы 3 проводили с помощью разработанного метода коррекции АПТО с одномоментной возможностью реконструкции цистоцеле [19]. При выполнении этого варианта вмешательства применяли монофиламентную полипропиленовую ленту Dallop NM (Tricomed, Польша), которая имеет атравматические края и характеризуется сравнительно низкими адгезивными свойствами.

Этические аспекты / Ethical aspects

Исследование было одобрено независимым локальным этическим комитетом ГБУЗ МО МОНИИАГ

им. акад. В.И. Краснопольского, протокол № 9 от 21.10.2020. Исследование проведено в соответствии с этическими стандартами Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации 1964 г. и ее последующими изменениями. Все пациентки подписали добровольное информированное согласие на участие в исследовании и медицинское вмешательство.

Статистические методы / Statistical analysis

Статистическая обработка полученных данных произведена с использованием пакетов программного обеспечения Statistica 10.0 (StatSoft Inc., США). Рассчитывали средние значения со стандартной ошибкой среднего (М ± SE), качественные параметры представляли в виде частот встречаемости признаков в процентах (%) от общего числа пациентов (n) в соответствующих группах. Межгрупповые сравнения по количественным показателям проводились с использованием рангового непараметрического критерия Манна–Уитни в случае непараметрического распределения значений показателей и/или значительной разницы дисперсий в группах. Для анализа различий по качественным параметрам применяли критерий χ2 или точный критерий Фишера. Различия считали значимыми при недостижении «р» порогового значения уровня статистической значимости нулевой гипотезы (альфа), равного 0,05.

Результаты / Results

Средний возраст пациенток группы 1 составил 52,7 ± 8,3 лет, в группе 2 – 51,0 ± 10,9 лет, в группе 3 – 53,8 ± 16,3 года (p > 0,05); значения индекса массы тела женщин с пролапсом были на одном уровне и составили в группах 1, 2 и 3 соответственно 25,9 ± 5,0 кг/м2, 25,0 ± 4,1 кг/м2 и 24,5 ± 5,8 кг/м2.

Результаты хирургического лечения / Surgical treatment results

Симультанные вмешательства / Simultaneous interventions

При ССФ пациенткам, включенным в исследование, проводили симультанные вмешательства. Большинству пациенток групп 2 и 3 была выполнена кольпоперинеолеваторопластика (КПЛП) соответственно в 32 (76,2 %) и 52 (65,8 %) случаях, а также передняя кольпорафия – 22 (52,4 %) пациенткам группы 2 и 50 (63,3 %) женщинам группы 3. Сфинктеропластика была произведена 3 (9,7 %) пациенткам группы 1 и 4 (9,5 %) женщинам группы 2. Ампутация шейки матки проведена соответственно 4 (11,8 %), 4 (9,5 %) и 18 (22,8 %) пациенткам групп 1, 2 и 3. В единичных случаях пациенткам, включенным в исследование, выполняли конизацию шейки матки, гистероскопию, лабиопластику по показаниям.

Интраоперационная характеристика / Intraoperative characteristics

Оценка интраоперационных характеристик при выполнении вмешательства по поводу ПТО показала несколько меньшую длительность операции в группе 3 (51,6 ± 10,5 мин) относительно значений в группах 1 (58,4 ± 12,3 мин) и 2 (54,0 ± 6,5 мин) (p > 0,05). Объем кровопотери при выполнении операции был минимальным в группе 3 (60,6 ± 7,3 мл), тогда как в группах 1 и 2 составил 85,7 ± 11,3 мл и 74,8 ± 6,2 мл (p < 0,05 относительно показателя в группе 1 для обоих сравнений).

В процессе выполнения операций не было зарегистрировано интраоперационных осложнений во всех группах.

Послеоперационные результаты / Postoperative results

Анализ частоты нарушений мочеиспускания после выполнения операции у пациенток, включенных в исследование, показал, что в группе 1 было 12 (35,3 %) случаев стрессовой инконтиненции, в группе 2 было 12 (28,5 %) подобных случаев, в то время как в группе 3 частота ее была значимо (p < 0,05) меньше, чем в группе 1, – 11 (13,9 %) случаев (табл. 1).

Смешанная форма недержания мочи была определена у 12 (35,3 %) пациенток группы 1, в 8 (19,0 %) случаях в группе 2 и у 3 (3,8 %) пациенток в группе 3, т. е. статистически значимо (p < 0,05) реже, чем в группах 1 и 2.

В группе 1 выявлено 5 (14,7 %) случаев обструктивного мочеиспускания, в группе 2 – у 2 (4,8 %) пациенток, в группе 3 таких случаев не было.

Ургентное недержание мочи наблюдали у 14 (41,2 %) женщин группы 1 и у 12 (28,5 %) пациенток группы 2; в то же время в группе 3 отмечено только 12 (15,2 %) случаев (p < 0,05 относительно группы 1).

Самостоятельно купировалась стрессовая инконтиненция только у 1 (2,9 %) пациентки группы 1 и у 6 (14,3 %) женщин в группе 2; в группе 3 выявлено 23 (29,1 %) случая, что статистически значимо (p < 0,05) больше, чем в группе 1.

Ургентное недержание мочи самостоятельно купировались у 4 (11,8 %) пациенток группы 1, у 10 (23,8 %) женщин группы 2 и значимо чаще (p < 0,05) это происходило у 28 (35,4 %) пациенток группы 3.

В таблице 2 представлены нарушения мочеиспускания de novo у пациенток после хирургического лечения. Как можно видеть, в группе 1 было 6 (17,6 %) случаев стрессовой инконтиненции, в группе 2 – у 2 (4,8 %) женщин, в группе 3 подобных случаев отмечено не было.

Сравнение количества случаев ургентного недержания мочи, возникшего de novo, показало, что в группе 1 было 13 (38,2 %) подобных нарушений, в группе 2 – 8 (19,1 %), в то время как у пациенток группы 3 таких случаев было значимо меньшее (p < 0,05), чем в группе 1, и составило 4 (5,1 %) наблюдения.

Длительность стационарного лечения пациенток с ПТО была минимальной в группе 3: койко-день составил 3,1 ± 0,5 суток, в группе 1 значение показателя было больше – 4,2 ± 0,7 суток (p < 0,05), но при этом не отличалось от длительности стационарного лечения пациенток группы 2 – 3,4 ± 0,9 суток.

Таблица 1. Нарушения мочеиспускания после хирургического лечения.

Table 1. Postoperative urinary disorders.

Нарушения мочеиспускания Urinary disorders | Группа 1 / Group 1 n = 34 n (%) | Группа 2 / Group 2 n = 42 n (%) | Группа 3 / Group 3 n = 79 n (%) |

Стрессовая инконтиненция Stress incontinence | 12 (35,3) | 12 (28,5) | 11 (13,9)* |

Стрессовая инконтиненция купировалась самостоятельно Self-limited stress incontinence | 1 (2,9) | 6 (14,3) | 23 (29,1)* |

Смешанная форма недержания мочи Mixed urinary incontinence | 12 (35,3) | 8 (19,0) | 3 (3,8)*# |

Затрудненное (обструктивное) мочеиспускание Difficulty (obstructive) urination | 5 (14,7) | 2 (4,8) | – |

Ургентное недержание мочи Urgent urinary incontinence | 14 (41,2) | 12 (28,5) | 12 (15,2)* |

Ургентное недержание мочи купировалось самостоятельно Self-limited urgent urinary incontinence | 4 (11,8) | 10 (23,8) | 28 (35,4)* |

Примечание: *p < 0,05 – различия статистически значимы по сравнению с группой 1; #p < 0,05 – различия статистически значимы по сравнению с группой 2.

Note: *p < 0.05 – significant differences compared to group 1; #p < 0.05 – significant differences compared to group 2.

Таблица 2. Нарушения мочеиспускания de novo после хирургического лечения.

Table 2. Postoperative de novo urinary disorders.

Нарушения мочеиспускания Urinary disorders | Группа 1 / Group 1 n = 34 n (%) | Группа 2 / Group 2 n = 42 n (%) | Группа 3 / Group 3 n = 79 n (%) |

Стрессовая инконтиненция Stress incontinence | 6 (17,6) | 2 (4,8) | – |

Ургентное недержание мочи Urgent urinary incontinence | 13 (38,2) | 8 (19,1) | 4 (5,1)* |

Примечание: *p < 0,05 – различия статистически значимы по сравнению с группой 1.

Note: *p < 0.05 – significant differences compared to group 1.

Осложнения раннего послеоперационного периода / Early postoperative complications

Острая задержка мочи в группе 3 наблюдалась только у одной (1,3 %) пациентки, тогда как частота этого осложнения у пациенток групп 1 и 2 составила 8 (23,5 %) и 6 (14,3 %) случаев соответственно (p < 0,05 по сравнению с группой 1) (табл. 3).

Гипотония мочевого пузыря была отмечена у 14 (41,2 %) женщин группы 1 и 12 (28,6 %) пациенток группы 2, различия были статистически незначимы. В то же время в группе 3 было 7 (8,9 %) таких случаев (p < 0,05 относительно групп 1 и 2).

Гематомы малого таза были зарегистрированы у 12 (35,3 %) пациенток группы 1; частота этого осложнения в группах 2 и 3 существенно не различались, составив соответственно 12 (28,6 %) и 22 (27,8 %) случая.

У 16 (47,1 %) пациенток группы 1 отмечались ягодичные боли, в то время как в группах 2 и 3 боли встречались реже, соответственно в 10 (23,8 %) и 5 (6,3 %) случаях. При этом частота этого осложнения у женщин группы 3 была статистически значимо (p < 0,05) ниже, чем в группах 1 и 2. Экструзия шовного материала наблюдалась у 1 (1,3 %) пациентки группы 3.

Частота рецидивов ПТО в отдаленном послеоперационном периоде представлена в таблице 4. В группе 1 было диагностировано 4 (11,8 %) рецидива ректоцеле, в группе 2 таких наблюдений было 2 (4,8 %), в группе 3 ректоцеле было выявлено у 1 (1,3 %) пациентки, т. е. статистически значимо (p < 0,05) реже, чем в группе 1.

Цистоцеле было выявлено у 7 (20,5 %) женщин группы 1, а в группах 2 и 3 значимо реже – по 2 наблюдения, соответственно (4,8 и 2,5 %).

Апикальный пролапс развился у 9 (26,5 %) пациенток группы 1, в группе 2 – лишь у 1 (2,4 %) женщины, а в группе 3 ни у одной из пациенток не было обнаружено подобного проявления рецидива. Общая частота рецидивов в группе 1 составила 20 (58,8 %) случаев, в группе 2 рецидивов было статистически значимо (p < 0,05) меньше – 5 (11,9 %), в группе 3 количество рецидивов было минимальным – 3 (3,8 %) наблюдения (p < 0,05 по сравнению с группой 1).

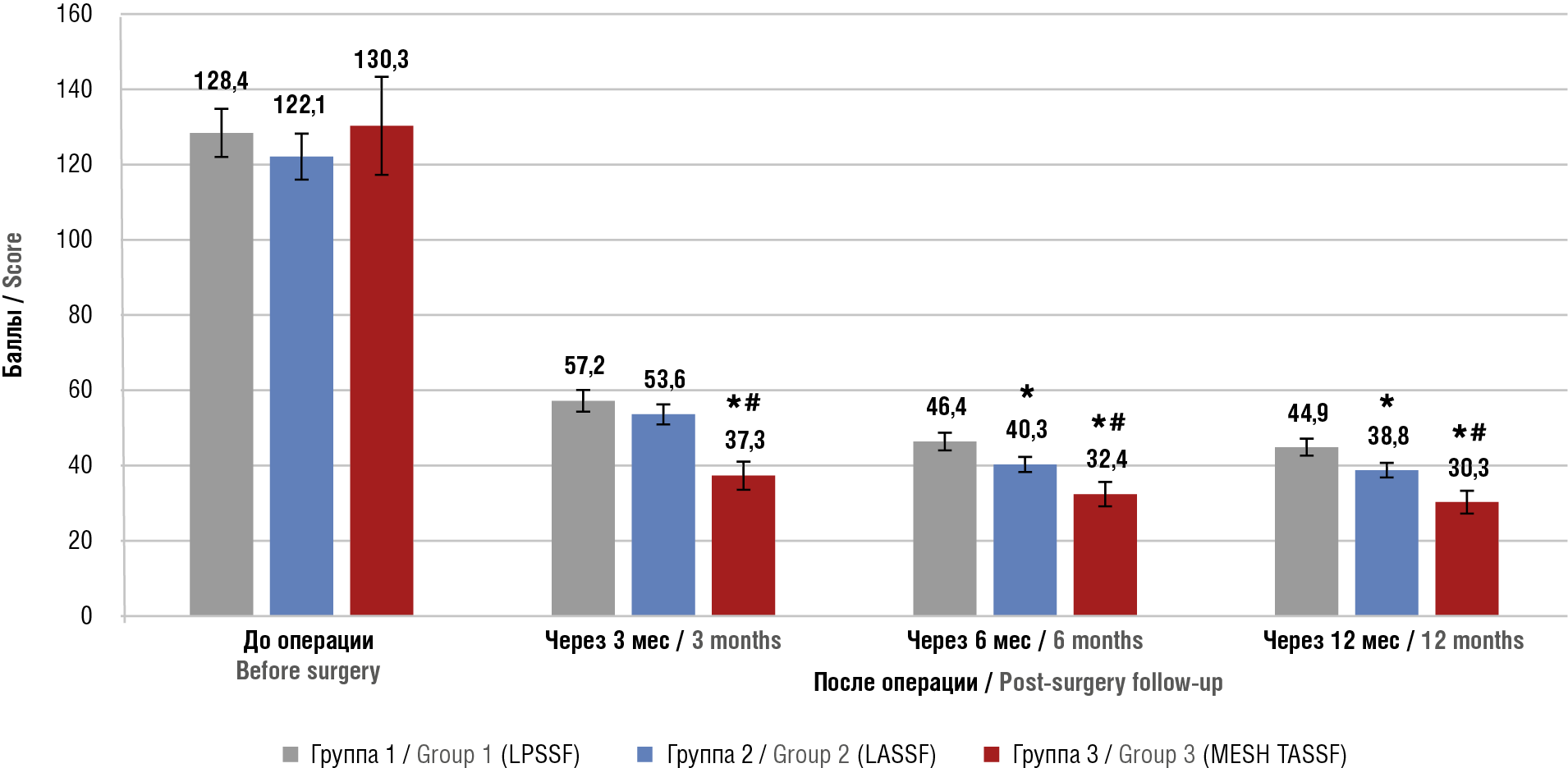

Оценка дисфункции тазовых органов с помощью опросника PFDI-20, показала, что у женщин группы 3 значения этого показателя после выполнения вмешательства были статистически значимо меньше (p < 0,05), чем в группах 1 и 2, что свидетельствовало о лучшем функциональном результате лечения (рис. 1).

Таблица 3. Частота осложнений в раннем послеоперационном периоде.

Table 3. Complication rate in early postoperative period.

Осложнения Complications | Группа 1 / Group 1 n = 34 n (%) | Группа 2 / Group 2 n = 42 n (%) | Группа 3 / Group 3 n = 79 n (%) |

Острая задержка мочи Acute urinary retention | 8 (23,5) | 6 (14,3) | 1 (1,3)*# |

Гипотония мочевого пузыря Bladder hypotonia | 14 (41,2) | 12 (28,6) | 7 (8,9)*# |

Гематома Hematoma | 12 (35,3) | 12 (28,6) | 22 (27,8) |

Ягодичные боли Gluteal pain | 16 (47,1) | 10 (23,8) | 5 (6,3)*# |

Экструзия шовного материала Suture extrusion | – | – | 1 (1,3) |

Примечание: *p < 0,05 – различия статистически значимы по сравнению с группой 1; #p < 0,05 – различия статистически значимы по сравнению с группой 2.

Note: *p < 0.05 – significant differences compared to group 1; #p < 0.05 – significant differences compared to group 2.

Таблица 4. Частота рецидивов пролапса тазовых органов.

Table 4. Relapse rate of pelvic organ prolapse.

Рецидив Relapse | Группа 1 / Group 1 n = 34 n (%) | Группа 2 / Group 2 n = 42 n (%) | Группа 3 / Group 3 n = 79 n (%) |

Ректоцеле / Rectocele | 4 (11,8) | 2 (4,8) | 1 (1,3)* |

Цистоцеле / Cystocele | 7 (20,5) | 2 (4,8)* | 2 (2,5)* |

Апикальный пролапс / Apical prolapse | 9 (26,5) | 1 (2,4)* | – |

Всего / Total | 20 (58,8) | 5 (11,9)* | 3 (3,8)* |

Примечание: *p < 0,05 – различия статистически значимы по сравнению с группой 1.

Note: *p < 0.05 – significant differences compared to group 1.

Рисунок 1. Динамика показателей опросника дисфункции тазовых органов (PFDI-20) у пациенток с пролапсом тазовых органов при использовании разных методов лечения, сумма баллов (M ± m).

Примечание: *p < 0,05 – различия статистически значимы по сравнению с группой 1; #p < 0,05 – различия статистически значимы по сравнению с группой 2.

Figure 1. Different treatment methods affecting pelvic organ dysfunction questionnaire (PFDI-20) score dynamics in patients with pelvic organ prolapse, sum of points (M ± m).

Note: *p < 0.05 – significant differences compared to group 1; #p < 0.05 – significant differences compared to group 2.

Обсуждение / Discussion

Пролапс тазовых органов у женщин является одним из самых распространенных гинекологических заболеваний, его частота варьирует от 15 до 32 % [8][13][18][20]. Риск оперативного вмешательства по поводу ПТО и стрессового недержания мочи у женщин в течение жизни достигает 20 % [21][22]. Увеличение средней продолжительности жизни и общее старение населения планеты обусловливает актуальность данной проблемы.

Единое мнение по техническим аспектам выполнения оперативного вмешательства у пациенток с ПТО на сегодняшний день не выработано, применяются различные варианты этой операции, что не позволяет выполнить достоверную оценку результатов хирургического лечения рассматриваемой патологии [23–25]. Использование классической методики проведения сакровагинопексии не исключает возможности формирования MESH-ассоциированных осложнений [15][18][26].

Проведенное исследование показало, что преимуществом операции передней билатеральной ССФ с применением синтетической ленты является более безопасная техника выполнения операции методом «изнутри кнаружи». Обосновано сочетание коррекции апикального пролапса гениталий с одномоментной реконструкцией элонгации шейки матки, цистоцеле и ректоцеле.

Представленный метод характеризовался меньшим объемом кровопотери по сравнению с использованием задней ССФ, минимизацией интра- и после-операционных осложнений. Применение MESH TASSF фиксации способствовало уменьшению продолжительности стационарного лечения и снижению выраженности болевого синдрома в послеоперационном периоде, а также содействовало улучшению качества жизни пациенток, сохранявшимся у пациенток на протяжении 12 и более месяцев после вмешательства.

Представленные результаты исследования согласуются с данными ряда авторов. Так, целью исследования P. Bastani с соавт. (2022) явилось сравнение результатов фиксации передней крестцово-остистой связки (англ. sacrospinous ligament fixation, SSLF) со стандартной задней фиксацией SSLF по показателям частоты осложнений и исходов у пациенток с ПТО. В состав исследуемой когорты были включены 135 женщин, которым в период с января 2018 г. по декабрь 2020 г. была проведена двусторонняя передняя или односторонняя задняя ССФ SSLF с использованием переднего доступа. Результаты оценивали с помощью опросника PFDI-20 и системы количественной оценки POP-Q до и после операции. Анализировали частоту рецидивов ПТО и общую длину влагалища после операции. Пациенты находились под наблюдением в течение 6–18 мес. Задняя SSLF была выполнена 67 (49,6 %) пациенткам, а 68 (50,4 %) женщинам – передняя SSLF, средний возраст которых составил 58,2 ± 9,7 лет и 64,9 ± 11,6 лет, соответственно. У большинства пациенток, которым выполнялось вмешательство с помощью заднего доступа, наблюдался апикальный пролапс III стадии (74,6 %), тогда как у 65,5 % пациенток, которым проводили SSLF, был апикальный пролапс II стадии (p < 0,001). После лечения не было обнаружено существенных межгрупповых различий с точки зрения степени удовлетворенности женщин (p > 0,05). В группе пациенток, которым вмешательство проводилось с помощью заднего доступа, серьезных интра- и послеоперационных осложнений отмечено не было. Значение показателя общей длины влагалища (англ. total vaginal length, TVL) было выше в группе пациенток, которым выполнялась передняя SSLF (p < 0,001). Оценка по опроснику PFDI-20 показала увеличение его значения по сравнению с исходным в обеих группах (p < 0,001). Полученные результаты позволили авторам сделать заключение о том, что применение переднего доступа при выполнении SSLF является столь же эффективным, как и задний доступ при лечении АПТО [27].

Фиксация передней двусторонней крестцово-остистой связки (англ. anterior bilateral sacrospinous ligament fixation, ABSSLF) была впервые описана в 2000 г., однако результаты такого вмешательства были оценены лишь в ограниченном количестве исследований. Однако вследствие запрета Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (англ. Food and Drug Administration, FDA) на использование сетчатых трансплантатов интерес к этому методу возрос. C. Delacroix с соавт. (2022) на основании ретроспективного анализа данных 50 пациенток оценили результаты комбинированного вмешательства ABSSLF в 2019–2020 гг. в одной из клиник во Франции. Изучалась частота периоперационных осложнений и клинические исходы, обусловленные применением этой техники. Срок наблюдения составил 10 мес. Установлено, что наиболее частыми осложнениями были инфекция мочевыводящих путей (14 %) и затруднения мочеиспускания (16 %); частота рецидивов переднего ПТО составила 37 %. Таким образом, было показано, что использованный вариант вмешательства ABSSLF представляет собой эффективный и относительно безопасный метод лечения переднего АПТО [28].

Результаты нашего исследования подтверждают, что MESH билатеральная сакроспинальная фиксация, выполняемая с помощью переднего доступа, – клинически эффективный метод, применение которого приводит к достоверному снижению (по сравнению с использованием других вариантов вмешательств) рецидивов ПТО, ранних и отдаленных осложнений. В качестве показаний к выполнению передней билатеральной ССФ следует рассматривать наличие АПТО или передне-апикального ПТО.

Заключение / Conclusion

Применение монофиламентной полипропиленовой ленты-протеза как фиксирующего элемента обеспечивает надежную фиксацию шейки матки с исключением вероятности отрыва. Отсутствие прямого контакта кольпотомной раны с сетчатой лентой минимизирует риск формирования эрозии влагалища.

Список литературы

1. Иванцова Е.Н., Петросян Г.Т., Смирнова Т.И. Современные представления о пролапсе гениталий у женщин. Смоленский медицинский альманах. 2020;(1):138–40.

2. Tunn R., Baessler K., Knüpfer S., Hampel C. Urinary incontinence and pelvic organ prolapse in women. Dtsch Arztebl Int. 2023;120(5):71–80. https://doi.org/10.3238/arztebl.m2022.0406.

3. Brincat C.A. Pelvic organ prolapse: reconsidering treatment, innovation, and failure. JAMA. 2019;322(11):1047–8. https://doi.org/10.1001/jama.2019.12245

4. Баринова Э.К., Дамирова С.Ф.К., Арютин Д.Г. и др. Дифференциальный подход к лечению апикального пролапса вагинальным доступом. Акушерство и гинекология. 2020;(6):124–31. https://doi.org/10.18565/aig.2020.6.124-131.

5. Fatton B., de Tayrac R., Letouzey V., Huberlant S. Pelvic organ prolapse and sexual function. Nat Rev Urol. 2020;17(7):373–90. https://doi.org/10.1038/s41585-020-0334-8.

6. Nager C.W. Updating evidence for treatment of pelvic organ prolapse. JAMA. 2023;330(7):599–600. https://doi.org/10.1001/jama.2023.13733.

7. Shi W., Guo L. Risk factors for the recurrence of pelvic organ prolapse: a meta-analysis. J Obstet Gynaecol. 2023;43(1):2160929. https://doi.org/10.1080/01443615.2022.2160929.

8. Huemer H. Narrative review of the epidemiology, diagnosis and pathophysiology of pelvic organ prolapse. Ther Umsch. 2019;73(9):553–8. https://doi.org/10.1024/0040-5930/a001037.

9. Collins S., Lewicky-Gaupp C. Pelvic organ prolapse. Gastroenterol Clin North Am. 2022;51(1):177–93. https://doi.org/10.1016/j.gtc.2021.10.011.

10. Karapanos L., Salem J., Akbarov I. et al. Urinary incontinence and pelvic organ prolapse. Aktuelle Urol. 2018;49(1):52–9. https://doi.org/10.1055/s-0043-123273.

11. Wong J.W.H., Ramm O. Urinary incontinence and pelvic organ prolapse. Clin Obstet Gynecol. 2021;64(2):314–20. https://doi.org/10.1097/GRF.0000000000000615.

12. Авраменко М.Е., Надточеева Е.П. Характеристика пролапса тазовых органов у пациенток с различными видами хирургической коррекции. Студенческий форум. 2021;(14):23–4.

13. Гарковенко А.С., Клыгина О.Л., Антонюк А.Ю. Достоинства и недостатки современных методов хирургического лечения пролапса тазовых органов у женщин. Молодой ученый. 2022;(22):556–8.

14. Maher C.F., Baessler K.K., Barber M.D. et al. Surgical management of pelvic organ prolapse. Climacteric. 2019;22(3):229–35. https://doi.org/10.1080/13697137.2018.1551348.

15. Mattsson N.K., Karjalainen P., Tolppanen A.M. et al. Methods of surgery for pelvic organ prolapse in a nationwide cohort (FINPOP 2015). Acta Obstet Gynecol Scand. 2019;98(4):451–9. https://doi.org/10.1111/aogs.13520.

16. Dietz H.P. Ultrasound in the assessment of pelvic organ prolapse. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2019;54:12–30. https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2018.06.006.

17. McLeod L.J., Lee P.E. Pelvic organ prolapse. CMAJ. 2023;195(30):E1013. https://doi.org/10.1503/cmaj.230089.

18. Li Y.T., Chang C.P., Wang P.H. Pelvic organ prolapse: Minimally invasive approach. J Chin Med Assoc. 2023;86(8):715–6. https://doi.org/10.1097/JCMA.0000000000000948.

19. Попов А.А., Бабаева С.А., Федоров А.А. и др. Способ хирургической коррекции опущения матки. Патент РФ на изобретение RU 2 766 667 С1. 15.03.2022. Бюл. № 8. 11 с. Режим доступа: https://patents.s3.yandex.net/RU2766667C1_20220315.pdf. [Дата доступа: 15.11.2023].

20. Шкарупа Д.Д., Кубин Н.Д., Попов Э.Н. и др. Унилатеральный апикальный слинг – новый взгляд на сакроспинальную фиксацию. Журнал акушерства и женских болезней. 2019;68(1):37–46. https://doi.org/10.17816/JOWD68137-46.

21. Baracy M.G., Richardsona C., Mackeya K.R. et al. Does ventral mesh rectopexy at the time of sacrocolpopexy prevent subsequent posterior wall prolapse? J Turk Ger Gynecol Assoc. 2021;22(3):174–80. https://doi.org/10.4274/jtgga.galenos.2021.2021.0032.

22. Данилина О.А., Волков В.Г. Распространенность пролапса тазовых органов среди женщин репродуктивного возраста. Вестник новых медицинских технологий. 2022;29(1):29–33. https://doi.org/10.24412/1609-2163-2022-1-29-33.

23. Wilkins M.F., Wu J.M. Lifetime risk of surgery for stress urinary incontinence or pelvic organ prolapse. Minerva Ginecol. 2017;69(2):171–7. https://doi.org/10.23736/S0026-4784.16.04011-9.

24. Gluck O., Blaganje M., Veit-Rubin N. et al. Laparoscopic sacrocolpopexy: A comprehensive literature review on current practice. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2020;245:94–101. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2019.12.029.

25. Ерема В.В., Буянова С.Н., Мгелиашвили М.В. и др. MESH-ассоциированные осложнения при коррекции пролапса тазовых органов и стрессовой формы недержания мочи. Российский вестник акушера-гинеколога. 2021;21(3):74–8. https://doi.org/10.17116/rosakush20212103174.

26. Baines G., Price N., Jefferis H. et al. Mesh-related complications of laparoscopic sacrocolpopexy. Int Urogynecol J. 2019;30(9):1475–81. https://doi.org/10.1007/s00192-019-03952-7.

27. Bastani P., Tayebi S., Ghabousian A. et al. Outcomes of the anterior approach versus posterior sacrospinous ligament fixation for pelvic organ prolapse. Int Urogynecol J. 2022;33(7):1857–62. https://doi.org/10.1007/s00192-022-05171-z.

28. Delacroix C., Allegre L., Chatziioannidou K. et al. Anterior bilateral sacrospinous ligament fixation with concomitant anterior native tissue repair: a pilot study. Int Urogynecol J. 2022;33(12):3519–27. https://doi.org/10.1007/s00192-022-05092-x

Об авторах

А. А. ПоповРоссия

Попов Александр Анатольевич – д.м.н., профессор, руководитель отделения оперативной гинекологии c онкогинекологией и дневным стационаром

Scopus Author ID: 57189994962

101000 Москва, ул. Покровка, д. 22а

С. А. Гаджиева

Россия

Гаджиева Сельджан Аманатовна – аспирант

101000 Москва, ул. Покровка, д. 22а

Что уже известно об этой теме?

► Пролапс тазовых органов (ПТО) находится на третьем месте по частоте в структуре гинекологических заболеваний после доброкачественных образований и эндометриоза.

► Основной метод лечения ПТО – хирургическая коррекция дефектов фасциальных структур тазового дна; однако частота рецидивов пролапса после выполнения вмешательства достигает 30 %.

► Расширение популяции молодых, социально и сексуально активных пациенток с пролапсом обусловило повышение требований к эффективности и безопасности методов хирургического лечения несостоятельности мышц тазового дна.

Что нового дает статья?

► Выполняемая с помощью переднего доступа MESH билатеральная сакроспинальная фиксация (ССФ) – клинически эффективный метод, применение которого приводит к достоверному снижению рецидивов пролапса, ранних и отдаленных осложнений.

► Применение метода передней билатеральной ССФ позволяет снизить частоту жалоб на нарушения мочеиспускания, способствует уменьшению выраженности болевого синдрома и снижению длительности стационарного лечения.

► Применение усовершенствованного метода хирургического лечения ПТО с помощью передней билатеральной ССФ приводит к лучшей динамике показателей дисфункции тазовых органов, общего качества жизни и качества сексуальной жизни пациенток.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Использование предложенного подхода позволяет минимизировать жалобы, частоту осложнений и рецидивов ПТО.

► Выполнение передней билатеральной ССФ с использованием синтетической ленты при хирургическом лечении ПТО будет способствовать уменьшению длительности пребывания в стационаре, снижению тазовой дисфункции, улучшению качества жизни и сексуальной функции.

Рецензия

Для цитирования:

Попов А.А., Гаджиева С.А. Применение передней билатеральной сакроспинальной фиксации в лечении апикального пролапса гениталий. Акушерство, Гинекология и Репродукция. 2024;18(3):328-337. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2024.470

For citation:

Popov A.A., Gadzhieva S.A. Application of anterior bilateral sacrospinous fixation in the treatment of apical genital prolapse. Obstetrics, Gynecology and Reproduction. 2024;18(3):328-337. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2024.470

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.