Перейти к:

Возможности прогнозирования неблагоприятных исходов беременности при тяжелом течении COVID-19

https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2023.338

Аннотация

Цель: определение возможности прогнозирования неблагоприятного перинатального и материнского исхода беременности при тяжелом течении новой коронавирусной инфекции (НКИ) COVID-19 для своевременного принятия решения о сроках и методах завершения беременности в интересах матери и плода.

Материалы и методы. Выполнено ретроспективное сравнительное исследование течения и исходов беременностей у 40 пациенток со сроками гестации 22–42 нед, перенесших НКИ COVID-19 тяжелой и крайне тяжелой степени в 2021 г. В основную группу вошел 21 случай с крайне тяжелым течением заболевания, закончившийся материнской смертностью; группу сравнения составили 19 пациенток с тяжелой степенью НКИ COVID-19, благополучно завершивших беременность. Диагноз НКИ COVID-19 во всех случаях был подтвержден идентификацией РНК вируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции в назофарингеальном мазке. Все пациентки в процессе исследования (при госпитализации, в разгар заболевания и перед летальным исходом/выпиской из стационара) проходили комплексное анамнестическое, клиническое и лабораторно-инструментальное обследование. Исследовали клинический анализ крови, определяли биохимические параметры – значения лактатдегидрогеназы (ЛДГ), аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, содержание креатинина, глюкозы, общего билирубина, общего белка; показатели свертывающей системы – уровень протромбина по Квику и фибриногена, активированное парциальное тромбопластиновое время, международное нормализованное отношение; содержание С-реактивного белка, прокальцитонина, D-димера, интерлейкина-6 (англ. interleukin-6, IL-6); выполнено ультразвуковое исследование (УЗИ) при беременности (фетометрия, плацентометрия), доплерометрия маточно-плацентарного кровотока и УЗИ органов малого таза, а также патоморфологическое исследование плацент.

Результаты. У пациенток, скончавшихся от НКИ COVID-19 крайне тяжелой степени (основная группа), течение инфекции достоверно чаще сопровождалось развитием дыхательной недостаточности (ДН) III степени (χ2 = 12,84; р ≤ 0,05), а показанием для экстренного родоразрешения путем операции кесарева сечения (ОКС) явилось прогрессивное ухудшение состояния матери и/или дистресс плода на фоне прогрессирования течения инфекции у матери. Течение НКИ COVID-19 тяжелой степени у пациенток с благоприятным исходом (группа сравнения), как правило, сопровождалось развитием ДН I и/или II степени; большинство из них также были родоразрешены путем ОКС в экстренном/неотложном порядке. Выявлены предикторы быстрого прогрессирования течения тяжелой формы НКИ COVID-19 у беременных основной группы: субфебрильная температура тела на начальных этапах со сменой на высокую лихорадку на фоне лечения вместо быстрой нормализации температурной реакции (χ2 = 5,41; р ≤ 0,05; отношение шансов (англ. odds ratio, OR) = 5,0; 95 % доверительный интервал (ДИ) = 1,23–20,3); отсутствие лейкоцитоза на начальных этапах (χ2 = 4,91; р ≤ 0,05; OR = 50; 95 % ДИ = 5,43–460,54) с быстрым ростом числа лейкоцитов со стойкой стагнацией в динамике вплоть до летального исхода (χ2 = 19,79; р ≤ 0,05; OR = 50; 95 % ДИ = 5,43–460,54); выраженная лимфопения (χ2 = 8,09; р ≤ 0,05; OR = 7,29; 95 % ДИ = 1,74–30,56), нейтрофилез (χ2 = 10,17; р ≤ 0,05; OR = 10,29; 95 % ДИ = 2,21–47,84); высокие значения ЛДГ (χ2 = 17,99; р ≤ 0,05; OR = 31,88; 95 % ДИ = 5,09–199,49); повышение содержания IL-6 в разгар заболевания (χ2 = 9,66; р ≤ 0,05; OR = 18; 95 % ДИ = 1,99–162,62) и в динамике, а также постоянно высокие значения D-димера (χ2 = 9,53, р ≤ 0,05; OR = 11,33; 95 % ДИ = 2,07–62,11).

Заключение. Определены значимые изменения результатов клинико-лабораторного обследования, достоверно отражающие степень состояния пациенток, подлежащие трактовке в качестве предикторов неблагоприятных исходов беременности на фоне НКИ COVID-19 и как потенциально оправданного серьезного основания для принятия решения в ключе своевременного родоразрешения с целью благополучного исхода для матери и ребенка. Своевременное родоразрешение, проведенное во временных границах реализации адекватных компенсаторных возможностей организма беременной, демонстрирует быструю нормализацию основных лабораторных показателей.

Ключевые слова

Для цитирования:

Беженарь В.Ф., Добровольская И.А., Нестеров И.М., Щеголев А.В., Кучерявенко А.Н., Мещанинова С.Г., Пакин В.С., Никулин А.А. Возможности прогнозирования неблагоприятных исходов беременности при тяжелом течении COVID-19. Акушерство, Гинекология и Репродукция. 2023;17(1):75-91. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2023.338

For citation:

Bezhenar V.F., Dobrovolskaya I.A., Nesterov I.M., Schegolev A.V., Kucheryavenko A.N., Meshchaninova S.G., Pakin V.S., Nikulin A.A. Opportunities for predicting adverse pregnancy outcomes in severe COVID-19. Obstetrics, Gynecology and Reproduction. 2023;17(1):75-91. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2023.338

ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION

После вирусных эпидемий и пандемий первой четверти XXI века (грипп А H1N1, H3N2; коронавирусы SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-CoV-2) появились убедительные доказательства того, что беременные подвержены более высокому риску развития тяжелого течения и осложнений вирусных инфекционных заболеваний. Перинатальные и материнские исходы при вирусных инфекциях варьируют от отсутствия негативного воздействия инфекционного вирусного агента на мать и плод (благоприятный исход при бессимптомном или легком течении заболевания), умеренного воздействия (среднетяжелые и тяжелые формы) и до фатального исхода – материнской смерти (крайне тяжелые формы), а также репродуктивных потерь вследствие самопроизвольного выкидыша, неразвивающейся беременности, преждевременных родов, антенатальной гибели плода [1–8].

Существующие на данный момент многочисленные клинические рекомендации различных профессиональных сообществ не предоставляют алгоритм общепринятых лечебных и профилактических стратегий для предотвращения неблагоприятных материнских и перинатальных исходов [2][9–16]. На момент подготовки данной работы в Российской Федерации актуальна уже 15-я версия Временных методических рекомендаций Минздрава России «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» [17] и 5-я версия Методических рекомендаций «Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19» [18].

В настоящее время в мировом медицинском сообществе активно систематизируются и анализируются данные о влиянии новой коронавирусной инфекции (НКИ) COVID-19 на течение и исходы беременности для матери и плода с целью определения наиболее значимых клинико-патофизиологических закономерностей течения инфекционного процесса, вызванного вирусом SARS-CoV-2. Подвести итог влияния SARS-CoV-2 на репродуктивное здоровье и перинатальный исход можно будет только после окончания пандемии. Существуют многочисленные дискутабельные вопросы, касающиеся в первую очередь особенностей ведения беременности, профилактики осложнений и родоразрешения при НКИ COVID-19 [2][9][19–23].

Изменения в иммунной, дыхательной, сердечнососудистой и других системах при гестации предрасполагают организм беременной к развитию респираторно-вирусных заболеваний, которые являются наиболее распространенными заболеваниями в общей популяции [2][6][10][14]. Традиционные методы клинико-лабораторного обследования позволяют своевременно диагностировать ухудшение состояния матери и плода и принять решение о срочном родоразрешении с целью улучшения перинатальных исходов [4][12][17–19].

Результаты клинико-лабораторного обследования зависят от стадии инфекционного процесса. На первом этапе (репродукция вируса в эффекторных клетках органов дыхательной системы) вирус локализуется в носоглотке, а клинические проявления минимальны или отсутствуют (кашель, дисгевзия, фарингит, трахеобронхит). В эффекторных органах и тканях, в том числе клетках эпителия плацентарного синцитиотрофобласта, являющихся составной частью плацентарного барьера, макрофагах и дендритных клетках происходит активация первой линии иммунологической защиты – усиленная продукция вирусиндуцированных и физиологических (так называемых конституциональных) интерферонов I (англ. interferon-α, INF-α) и его рекомбинантных вариантов – II (англ. interferon-γ, INF-γ) и III (англ. interferon-λ, INF-λ) типов, что приводит к продукции провоспалительных цитокинов и хемокинов – фактора некроза опухоли-альфа (англ. tumor necrosis factor-α, TNF-α), интерлейкинов (англ. interleukin, IL) IL-1, IL-6, IL-8, IL-10 и др. для обеспечения необходимого клиренса вирусных патогенов и мобилизации эффекторных иммунокомпетентных клеток [6][10][24]. При адекватном иммунном ответе вирус SARS-CoV-2 постепенно элиминируется, наступает выздоровление, дальнейшее течение беременности и перинатальный исход благоприятные.

В условиях гиперактивности неспецифической иммунологической защиты реализуется каскад реакций быстрого распространения инфекции (вирусемия, токсические и токсико-аллергические реакции) за счет взаимодействия SARS-CoV-2 с ангиотензин-рецепторами клеток легких (альвеолярные клетки II типа), сердца, почек, желудка, тонкого и толстого кишечника, щитовидной железы, жировой ткани, слюнных желез и повышенной экспрессии ангиотензинпревращающего фермента 2 (англ. angiotensin converting enzyme 2, ACE2), с помощью которого коронавирус попадает в клетки эфферентных органов и тканей. Клинически это проявляется миалгией, выраженной слабостью, развитием вирусной пневмонии с диффузным альвеолярным повреждением, а также присоединением возможных бактериальных осложнений. Чрезмерно повышенная продукция провоспалительных цитокинов и хемокинов (системная воспалительная реакция или так называемый «цитокиновый шторм») проявляется лихорадкой, а также массивным повреждающим действием на гомеостаз. Клиническая картина на данном этапе характеризуется развитием тяжелой пневмонии, сепсиса, септического (инфекционно-токсического) шока, энцефалопатии, а также острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) – пневмонии с острой дыхательной недостаточностью. В дальнейшем неконтролируемое системное воспаление, обусловленное нарушениями специфического звена иммунной системы (клеточный и гуморальный иммунитет), ведет к усугублению полиорганной недостаточности (ПОН), которая протекает с глубокими системными нарушениями, выраженными повреждениями микроциркуляторного русла и системы гемостаза (системный продуктивно-деструктивный тромбоваскулит, ДВС-синдром, тромбоэмболии) и может приводить к неблагоприятным исходам беременности как для матери, так и для плода [6][10][17][18][24].

Цель: определение возможности прогнозирования неблагоприятного перинатального и материнского исхода беременности при тяжелом течении НКИ COVID-19 для своевременного принятия решения о сроках и методах завершения беременности в интересах матери и плода.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ / MATERIALS AND METHODS

Дизайн исследования / Study design

Выполнено ретроспективное сравнительное исследование течения и исходов беременностей по материалам 40 историй родов пациенток, перенесших НКИ COVID-19 тяжелой и крайне тяжелой степени в 2021 г. в Санкт-Петербурге. Диагноз НКИ COVID-19 во всех случаях был подтвержден идентификацией РНК вируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в назофарингеальном мазке.

Критерии включения и невключения / Inclusion and non-inclusion criteria

Критерии включения: родоразрешенные пациентки с наличием тяжелой и/или крайне тяжелой степени течения НКИ COVID-19, подтвержденной идентификацией РНК вируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в назофарингеальном мазке, при сроках гестации 22–42 нед.

Критерии невключения: родоразрешенные пациентки с наличием среднетяжелой и/или легкой степени течения НКИ COVID-19, подтвержденной идентификацией РНК вируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в назофарингеальном мазке, при сроках гестации 22–42 нед.

Группы обследованных / Study groups

В основную группу вошел 21 случай материнской смертности: 16 случаев в специализированном инфекционном стационаре СПб ГБУЗ КИБ им. С.П. Боткина, 4 случая в акушерском отделении многопрофильного стационара СПб ГБУЗ ГБ № 38 им. Н.А. Семашко, 1 случай материнской смертности на дому (21-е сутки после благополучного госпитального родоразрешения). Группу сравнения составили 19 пациенток с тяжелой степенью НКИ COVID-19, благополучно завершивших беременность в специализированном стационаре III уровня СПб ГБУЗ КИБ им. С.П. Боткина.

Методы исследования / Study methods

Все пациентки в процессе исследования (этап 1 – при госпитализации, этап 2 – в разгар заболевания и этап 3 – перед летальным исходом/выпиской из стационара) проходили комплексное анамнестическое, клиническое и лабораторно-инструментальное обследование в соответствии с актуальными нормативными документами Минздрава России [18][25–33].

Клинический анализ крови выполняли методом с лаурил-сульфатом натрия (англ. sodium lauryl sulfate, SLS), использовали метод капиллярной фотометрии (венозная кровь) и микроскопическое исследование мазка крови; оборудование – автоматический гематологический анализатор МЕК-6510 (Nihon Kohden, Япония).

Биохимические показатели крови – содержание лактатдегидрогеназы (ЛДГ), аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), креатинина, глюкозы, общего билирубина, общего белка, С-реактивного белка (СРБ) определяли турбодиметрическим методом (венозная кровь) на автоматическом биохимическом анализаторе А-25 (BioSystems, Испания).

Параметры свертывающей системы – уровень протромбина по Квику и фибриногена, активированное парциальное тромбопластиновое время (АПТВ), международное нормализованное отношение (МНО) определяли клоттинговым методом (плазма венозной крови) на автоматическом коагулометре Sysmex CA-660 (Sysmex, Япония).

Значения прокальцитонина (ПКТ) определяли посредством иммунохемилюминесцентного анализа (венозная кровь) на иммунохимическом анализаторе LIAISON Brahms PCT (DiaSorin Deutschland GmbH, Германия), концентрацию D-димера (венозная кровь) – иммунотурбидиметрическим методом с помощью автоматического коагулометра Sysmex CS-2100i (Sysmex, Япония), уровень IL-6 – методом иммуноферментного анализа (венозная кровь) с помощью мультимодального микропланшетного ридера CLARIOstar (BMG Labtech, Германия).

Ультразвуковое исследование (УЗИ) при беременности (фетометрия, плацентометрия), доплерометрию маточно-плацентарного кровотока и УЗИ органов малого таза выполняли на аппарате Affiniti 50 (Philips, США).

Патоморфологическое исследование плацент проводили посредством светооптического изучения срезов архивных парафиновых блоков вырезанного операционного материала (окраска срезов гематоксилином и эозином по стандартной методике) с помощью микроскопа Axio Imager A1 (Carl Zeiss, Германия).

Методы лечения / Treatment methods

Лечение всех пациенток проводилось в соответствии с временными методическими рекомендациями [27–31] и методическими рекомендациями [18][32][33] Минздрава России.

Этические аспекты / Ethical aspects

Все процедуры, выполненные в данном исследовании, соответствовали этическим стандартам Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации (Форталеза, Бразилия, 2013 г.). Все пациентки подписывали добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство.

Статистический анализ / Statistical analysis

Статистический анализ результатов был проведен методами непараметрической статистики в среде Statistica (StatSoft Inc., США) с использованием ее возможностей построения таблиц сопряженности, на основе которых оценивали связь между признаками посредством распределения χ2 Пирсона при р ≤ 0,05. В таблицах и в расчетах приведены абсолютные значения числа вариант (n), их процентные значения (%), рассчитаны средние значения со стандартным отклонением (M ± σ) с помощью онлайн-калькулятора (https://www.easycalculation.com/ru/statistics/standarddeviation.php), для определения статистической значимости различий средних величин использовали t-критерий Стьюдента. Оценку корреляционной связи между количественными признаками в динамике у пациенток основной группы проводили методом корреляционного анализа, исходя из расчета коэффициента корреляции Спирмена p < 0,05 с оценкой тесноты (силы) связи по шкале Чеддока. Для сравнения групп исследуемых признаков (факторов) по частоте выявления определенного исхода и количественной оценки статистической значимости связи между фактором и исходом использовали статистический показатель «отношение шансов» (англ. odds ratio, OR) с 95 % доверительным интервалом (95 % ДИ).

РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS

Клинико-анамнестическая характеристика обследованных пациенток / Clinical and anamnestic characteristics of patients examined

Средний возраст умерших пациенток основной группы составил 32,6 ± 4,1 лет, средний возраст перенесших НКИ COVID-19 тяжелой степени с благополучным исходом (группа сравнения) – 31,6 ± 5,1 лет. У 100 % беременных обеих групп был отягощен соматический анамнез.

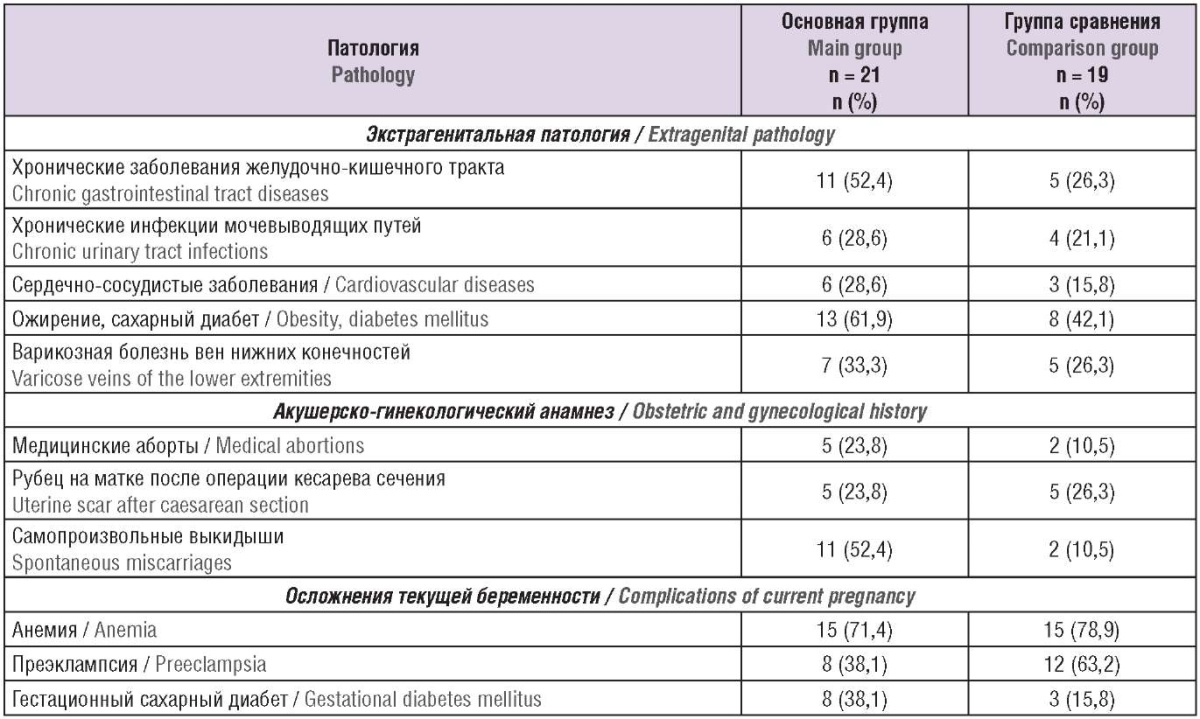

В структуре экстрагенитальной патологии (табл. 1) у пациенток основной группы и группы сравнения преобладали хронические заболевания желудочно-кишечного тракта – 11 (52,4 %) и 5 (26,3 %); хронические инфекции мочевыводящих путей – 6 (28,6 %) и 4 (21,1 %); сердечно-сосудистые заболевания – 6 (28,6 %) и 3 (15,8 %); ожирение, сахарный диабет – 13 (61,9 %) и 8 (42,1 %); варикозная болезнь вен нижних конечностей – 7 (33,3 %) и 5 (26,3 %) соответственно.

Таблица 1. Клинико-анамнестическая характеристика обследованных пациенток.

Table 1. Clinical and anamnestic characteristics of patients examined.

Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез (ОАГА) у пациенток основной группы и группы сравнения соответственно (табл. 1) был представлен медицинскими абортами – 5 (23,8 %) и 2 (10,5 %), рубцом на матке после операции кесарева сечения (ОКС) – 5 (23,8 %) и 5 (26,3 %) и самопроизвольными выкидышами – 11 (52,4 %) и 2 (10,5 %); последние отмечены значимо чаще в основной группе (χ2 = 7,97; р ≤ 0,05; OR = 9,35; 95 % ДИ = 1,71–51,03). Доля пациенток с ОАГА составила 85,7 % (n = 18) в основной группе и 68,5 % (n = 13) в группе сравнения.

У большинства пациенток основной группы и группы сравнения (табл. 1) беременность протекала на фоне анемии – 15 (71,4 %) и 15 (78,9 %), преэклампсии (ПЭ) – 8 (38,1 %) и 12 (63,2 %), гестационного сахарного диабета (ГСД) – 8 (38,1 %) и 3 (15,8 %) соответственно.

Течение и исходы новой коронавирусной инфекции COVID-19 / Course and outcomes of novel coronavirus infection COVID-19

В основной группе пациентки были госпитализированы на 5,2 ± 2,0 сутки от начала заболевания, НКИ COVID-19 была диагностирована на 5,1 ± 2,6 сутки. Большинство пациенток этой группы (57,1 %; n = 12) были госпитализированы с субфебрильной температурой тела, достигавшей в разгар заболевания фебрильных значений. Средние сроки госпитализации пациенток группы сравнения составили 4,4 ± 1,8 суток от начала заболевания, диагноз НКИ COVID-19 был поставлен на 3,1 ± 2,1 сутки. У большинства пациенток группы сравнения (68,4 %; n = 13) при госпитализации наблюдали фебрильную лихорадку, быстро снижавшуюся до субфебрильных и нормальных значений на фоне лечения (табл. 2).

Таблица 2. Температура тела у обследованных пациенток при госпитализации.

Table 2. Body temperature of patients examined on admission.

Примечание: OR – отношение шансов; ДИ – доверительный интервал.

Note: OR – odds ratio; Cl – confidence interval.

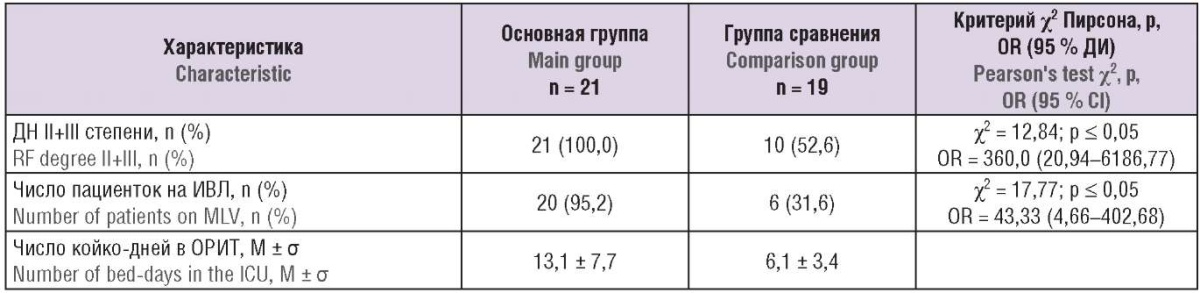

Течение НКИ COVID-19 у всех (100 %) пациенток осложнилось развитием внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонии. Почти у всех пациенток (n = 20; 95,2 %) основной группы течение инфекции сопровождалось развитием дыхательной недостаточности (ДН) III степени с необходимостью дыхательной поддержки искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) и госпитализации в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), где они находились 13,1 ± 7,7 суток; у одной пациентки (4,8 %) отмечена ДН II степени. У пациенток группы сравнения, перенесших тяжелую форму НКИ с благоприятным исходом, течение инфекции также сопровождалось развитием ДН: у 9 (47,4 %) – I степени, у 9 (47,4 %) – II степени и у 1 (5,2 %) – III степени; средние сроки госпитализации в ОРИТ у них составили 6,1 ± 3,4 суток; 6 (31,6 %) пациенткам потребовалась дыхательная поддержка ИВЛ (табл. 3).

Таблица 3. Сравнительный анализ числа пациенток с тяжелой дыхательной недостаточностью (ДН) в обеих группах.

Table 3. Comparative analysis of patient number with severe respiratory failure (RF) in both groups.

Примечание: ИВЛ – искусственная вентиляция легких; ОРИТ – отделение реанимации и интенсивной терапии; OR – отношение шансов; ДИ – доверительный интервал.

Note: MLV – mechanical lung ventilation; ICU – intensive care unit; OR – odds ratio; Cl – confidence interval.

Летальный исход у пациенток основной группы наступал на 21,3 ± 9,0 сутки от начала заболевания. Одна родильница скончалась дома от ОРДС на 21-е сутки после госпитальных неосложненных родов через естественные родовые пути. Срок лечения в стационаре от момента госпитализации до выписки у пациенток группы сравнения составил 20,0 ± 6,9 койко-дней.

Родоразрешение / Delivery

Ухудшение состояния матери в связи с нарастанием ДН в основной группе происходило на 6,4 ± 4,8 сутки после госпитализации и являлось показанием для экстренного родоразрешения (χ2 = 18,2; р ≤ 0,05) путем ОКС в 9 (42,9 %) случаях; 7 (33,3 %) пациенток были родоразрешены путем ОКС в неотложном порядке по показаниям со стороны плода (декомпенсация хронической плацентарной недостаточности, III степень гемодинамических нарушений по результатам доплерометрического исследования на фоне выраженного маловодия) на фоне прогрессирования ДН у матери. Через естественные родовые пути родоразрешились 5 (23,8 %) пациенток этой группы; объем кровопотери после родов через естественные родовые пути в среднем составил 271,8 ± 285,9 мл, после ОКС – 687,7 ± 121,2 мл.

В отличие от пациенток основной группы большинство пациенток группы сравнения (68,4 %; n = 13) были родоразрешены путем ОКС по сочетанным акушерским показаниям (χ2 = 17,68; р ≤ 0,05): прогрессирующая гипоксия (дистресс) плода, несостоятельность рубца на матке после ОКС в условиях стабильного состояния матери. Через естественные родовые пути родоразрешились 6 (31,6 %) пациенток этой группы. Величина кровопотери после родов через естественные родовые пути в среднем составила 277,8 ± 107,2 мл, после ОКС – 704,2 ± 147,4 мл. Все родильницы этой группы были выписаны в удовлетворительном состоянии на 14,6 ± 4,8 сутки после родов.

Перинатальные исходы / Perinatal outcomes

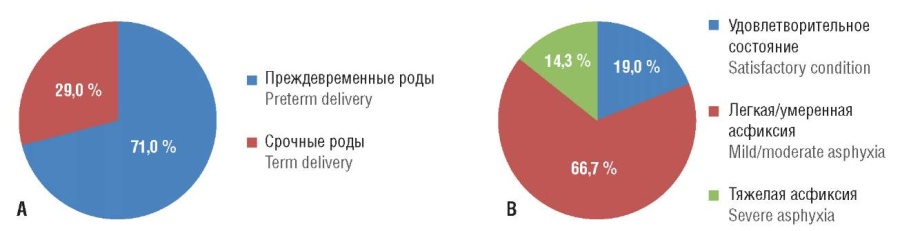

Оценка перинатальных исходов у обследованных пациенток представлена на рисунках 1 и 2. В основной группе родилось 22 ребенка, из них живыми – 21 ребенок (в том числе одна двойня) с массой тела 2268,6 ± 1039,9 г и длиной тела 44,2 ± 6,7 см; причем доля недоношенных детей (n = 16; 76,2 %) оказалась достоверно больше по сравнению с группой сравнения (χ2 = 7,17; р ≤ 0,05; OR = 8,55; 95 % ДИ = 1,54–47,41). Антенатально погиб один (4,6 %) ребенок, трое (14,3 %) новорожденных умерли в течение 168 ч после рождения (очень ранние преждевременные роды с экстремально низкой массой тела). Состояние 4 (19 %) новорожденных было оценено как удовлетворительное; у 14 (66,7 %) состояние соответствовало умеренной асфиксии (средняя степень тяжести) и у 3 (14,3%) – асфиксии тяжелой степени.

Рисунок 1. Перинатальные исходы (А) и состояние новорожденных (В) у пациенток основной группы.

Figure 1. Perinatal outcomes (А) and neonatal state (В) in main group.

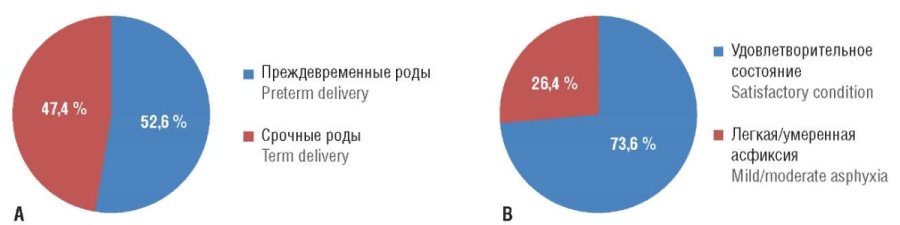

Рисунок 2. Перинатальные исходы (А) и состояние новорожденных (В) у пациенток группы сравнения.

Figure 2. Perinatal outcomes (А) and neonatal state (В) in comparison group.

У пациенток группы сравнения родились 19 живых детей массой тела 2953,3 ± 985,9 г и длиной тела 48,7 ± 6,1 см, из которых 9 (47,4 %) родились в срок (χ2 = 7,17; р ≤ 0,05; OR = 0,12; 95 % ДИ = 0,02–0,65) и 10 (52,6 %) преждевременно; при этом состояние большинства новорожденных (n = 14; 73,6 %) достоверно чаще, чем в основной группе, было оценено как удовлетворительное (χ2 = 16,33; р ≤ 0,05; OR = 0,04; 95 % ДИ = 0,01–0,24), у 5 (26,4 %) соответствовало средней степени тяжести (умеренная асфиксия), у 3 (15,8 %) диагностирована функциональная незрелость к сроку гестации. Случаев тяжелой асфиксии и антенатальной гибели не зарегистрировано.

Картина патогистологического исследования последов у пациенток обеих групп была представлена преимущественно воспалительными изменениями: базальным децидуитом, гнойным хориодецидуитом, интервеллузитом, фуникулитом, васкулитом; хронической плацентарной недостаточностью. Отсутствие патологии последа (табл. 4) было обнаружено только у 5 (26,3 %) пациенток с благополучным исходом (группа сравнения), т. е. достоверно чаще, чем в основной группе (χ2 = 23,81; р ≤ 0,05).

Таблица 4. Картина патогистологического исследования последов у обследованных пациенток.

Table 4. The pattern of placenta histopathological examination in patients examined.

Результаты клинико-лабораторного обследования / Results of clinical and laboratory examination

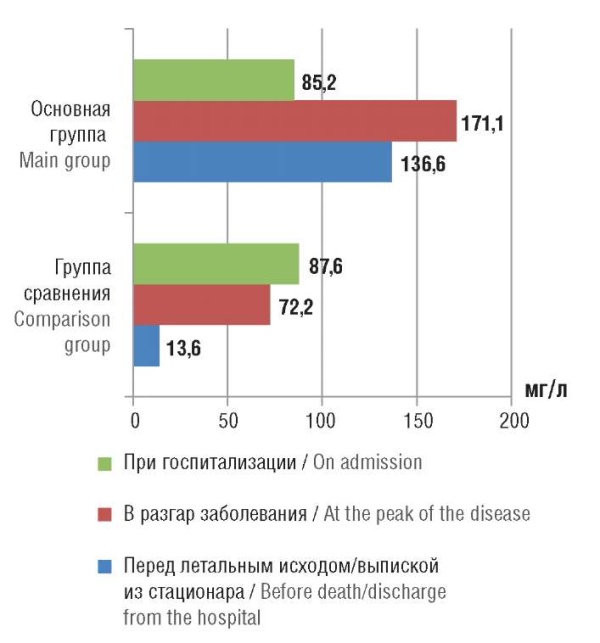

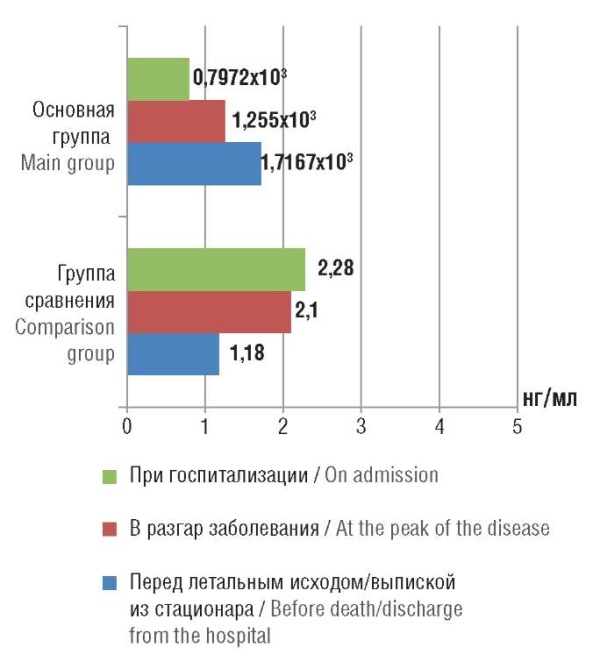

Результаты клинико-лабораторного обследования, число и доля вариант с отклонениями от нормальных величин лабораторных показателей у умерших пациенток (основная группа) и у пациенток, перенесших с НКИ COVID-19 тяжелой степени с благоприятным исходом (группа сравнения), представлены в таблице 5 и на рисунках 3–8.

Таблица 5. Число и доля пациенток с отклонениями результатов лабораторного обследования от нормы при установленной достоверной разнице по критерию χ2 Пирсона, отношению рисков (OR) при р ≤ 0,05 (95 %).

Table 5. The number and proportion of patients in both groups with deviations from the norm of laboratory examination results with the established significant difference according to the Pearson criterion χ2, the risk ratio (OR) at p ≤ 0.05 (95 %).

Примечание: представлены данные, отражающие число пациенток основной группы и группы сравнения с отклонениями результатов лабораторного обследования от референсного значения только при наличии достоверных различий на трех этапах исследования: Этап 1 – обследование при госпитализации; Этап 2 – обследование в разгар заболевания, Этап 3 – обследование перед летальным исходом (основная группа)/выпиской из стационара (группа сравнения).

Note: data presented correspond to the number of patients in main and comparison groups with deviations of the laboratory results from the reference value only if there are significant differences at three stages of the study were found: Stage 1 – examination during hospitalization; Stage 2 – examination at the peak of the disease; Stage 3 – examination before death (main group)/discharge from hospital (comparison group).

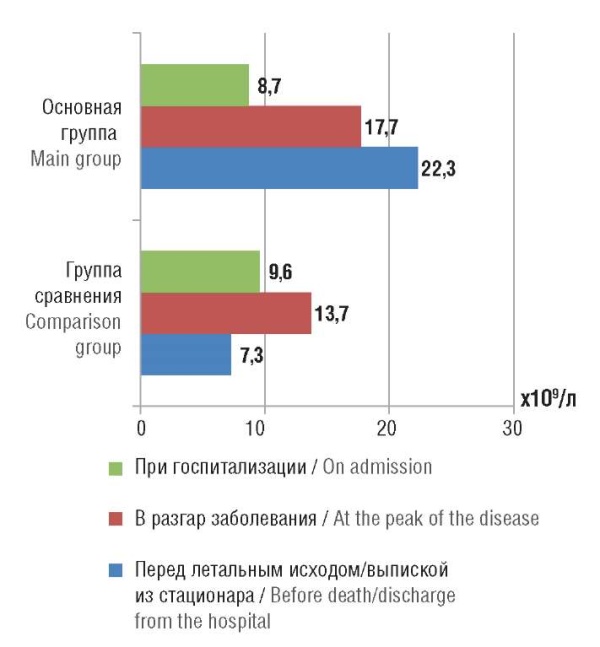

Рисунок 3. Уровень лейкоцитов у обследованных пациенток.

Figure 3. Leukocyte count in patients examined.

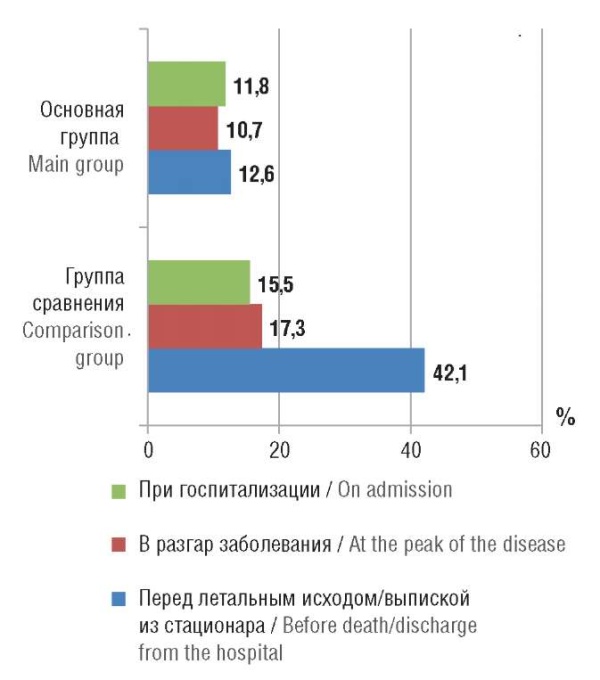

Рисунок 4. Уровень лимфоцитов у обследованных пациенток.

Figure 4. Lymphocyte level in patients examined.

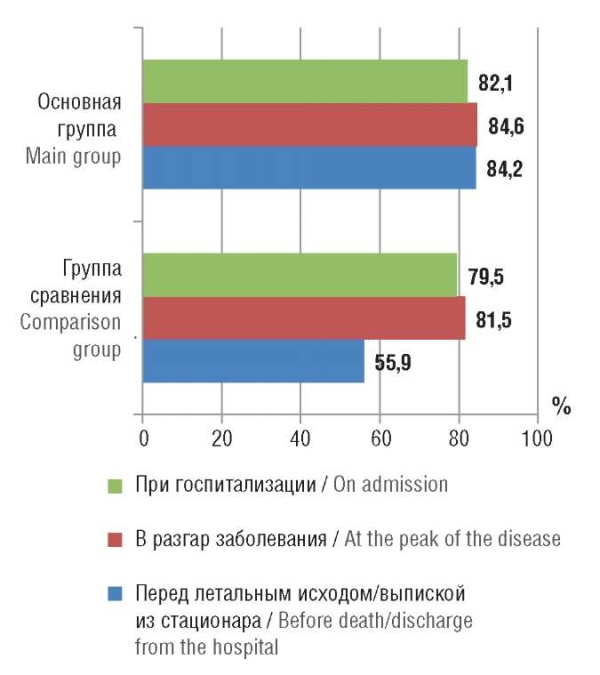

Рисунок 5. Уровень нейтрофильных лейкоцитов у обследованных пациенток.

Figure 5. Neutrophilic leukocyte level in patients examined.

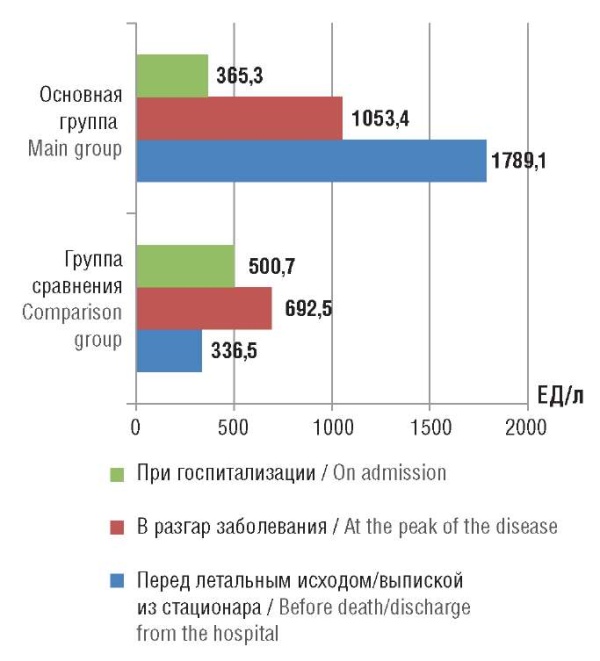

Рисунок 6. Уровень лактатдегидрогеназы у обследованных пациенток.

Figure 6. Lactate dehydrogenase level in patients examined.

Рисунок 7. Уровень С-реактивного белка у обследованных пациенток.

Figure 7. C-reactive protein level in patients examined.

Рисунок 8. Уровень D-димера у обследованных пациенток.

Figure 8. D-dimer level in patients examined.

Анализ полученных данных показал, что в основной группе преобладали следующие изменения клинико-лабораторных данных:

- субфебрильная лихорадка при госпитализации;

- отсутствие лейкоцитоза в общем анализе крови при госпитализации с повышением числа лейкоцитов в динамике и максимально высокий лейкоцитоз при последнем обследовании перед летальным исходом (рис. 3);

- прогрессирующая анемия от легкой до средней степени тяжести;

- стойкая прогрессирующая тромбоцитопения;

- стойкие лимфопения и нейтрофилез (рис. 4, 5);

- высокие значения при госпитализации и быстрое нарастание в динамике уровней ЛДГ, АСТ, АЛТ до максимальных значений при последнем обследовании перед летальным исходом (рис. 6);

- высокие уровни СРБ при госпитализации со стагнацией значений в динамике при втором (в разгар заболевания) и третьем (перед летальным исходом) обследовании (рис. 7);

- гипопротеинемия;

- снижение содержания протромбина в динамике и нарастание АПТВ;

- высокие значения МНО и D-димера (рис. 8);

- быстрый рост содержания IL-6 от 2–3-кратного при госпитализации до 30-кратного при последнем исследовании перед летальным исходом.

Таким образом, полученная клинико-лабораторная картина отражает развитие признаков синдрома ПОН уже при госпитализации пациенток основной группы и свидетельствует о снижении уровня неспецифической защиты организма с мобилизацией защитных сил в динамике на фоне присоединения бактериальной инфекции и последующим быстрым истощением иммунного ответа по мере прогрессирования ПОН на фоне системного воспаления, интоксикационного синдрома и нарушений гемостаза.

Для пациенток группы сравнения (НКИ COVID-19 тяжелой степени с благоприятным исходом) наиболее характерными были следующие клинико-лабораторные данные (табл. 5, рис. 3–8):

- фебрильная лихорадка при госпитализации;

- отсутствие лейкоцитоза в общем анализе крови при госпитализации с некоторым повышением числа лейкоцитов на фоне прогрессирования НКИ COVID-19 (рис. 3);

- изначально выраженные нейтрофилез и лимфопения, сменившиеся нейтропенией и ростом числа лимфоцитов к моменту благоприятного исхода (выписки из стационара) (рис. 4, 5);

- умеренное повышение ЛДГ со снижением до нормальных значений к моменту выписки (рис. 6);

- умеренное повышение уровней АЛТ и АСТ в динамике заболевания с некоторым снижением их значений при выписке;

- анемия средней степени тяжести;

- максимально высокий уровень СРБ при госпитализации с быстрым снижением после родоразрешения (рис. 7);

- высокие значения D-димера со снижением при выписке (рис. 8);

- содержание общего белка на нижней границе нормы при госпитализации с развитием гипопротеинемии в разгар заболевания и нормализацией значений к моменту выписки после родоразрешения.

Таким образом, в отличие от основной группы в группе сравнения результаты клинико-лабораторного обследования соответствовали более высокому уровню неспецифической защиты организмы на начальных этапах (фебрильная лихорадка и высокий нейтрофилез при госпитализации), а умеренное повышение ЛДГ и печеночных ферментов свидетельствовало о менее выраженных метаболических нарушениях. Своевременное родоразрешение, проведенное во временных границах компенсаторных возможностей организма, приводило к быстрой нормализации основных лабораторных показателей.

Сравнительный анализ частоты встречаемости вариант с отклонениями от нормальных значений в обследованных группах по критерию χ2 Пирсона (р ≤ 0,05) показал следующие основные значимые различия. В основной группе было достоверно увеличено число пациенток:

- с субфебрильной температурой тела при госпитализации, достигавшей высоких значений в динамике вплоть до летального исхода; тогда как в группе сравнения при первом обследовании преобладали пациентки с фебрильной лихорадкой, быстро снижавшейся на фоне лечения;

- с отсутствием лейкоцитоза при госпитализации, но выраженным лейкоцитозом в разгар заболевания со стагнацией значений в динамике;

- с сохранением лимфопении, нейтрофилеза и высоких значений ЛДГ от момента госпитализации до летального исхода.

Кроме того, в основной группе значимо чаще встречались пациентки с увеличенным содержанием в крови креатинина, глюкозы, общего билирубина и гипопротеинемией в условиях прогрессирования ПОН при последнем (до летального исхода) третьем обследовании и с повышенным содержанием IL-6 в разгар заболевания и в динамике; результаты определения ПКТ прогностической ценности не представляли. Высокие значения D-димера в основной группе сохранялись от момента госпитализации до летального исхода. Увеличение значений АПТВ и МНО чаще отмечено во время второго (разгар заболевания) и третьего (перед летальным исходом) исследования; однако нами не было исследовано применение антикоагулянтной терапии, что делает невозможным адекватную трактовку динамики этих показателей в рамках настоящей работы.

ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION

Обследованные пациентки с тяжелым и крайне тяжелым течением НКИ COVID-19 были представлены беременными из группы высокого перинатального риска с отягощенным соматическим, акушерскогинекологическим анамнезом и акушерскими осложнениями течения беременности, в структуре которых преобладали анемия, ГСД, ПЭ. Полученные результаты совпадают с данными литературы, согласно которым сопутствующая экстрагенитальная патология и осложненное течение беременности усугубляют тяжесть течения НКИ, снижая вероятность благополучного родоразрешения. Тяжесть состояния матери при COVID-19 определяет степень выраженности ОРДС в условиях развития внегоспитальной вирусной пневмонии, занимающей третье место среди непрямых причин материнской смертности [1][2][4][14][16–19].

Показаниями к госпитализации беременных с COVID-19 во всех случаях являются среднетяжелые и тяжелые формы заболевания, и к предикторам материнской смертности относят позднее обращение пациенток за медицинской помощью. В нашем исследовании сроки госпитализации пациенток основной группы составили 5,2 ± 2,0 суток от начала заболевания, группы сравнения – 4,4 ± 1,8 суток.

Из неспецифических методов диагностики общий и биохимический анализы крови играют большую роль в оценке тяжести течения инфекции, прогнозировании ее исхода, что влияет на изменение тактики ведения беременности, сроки и методы родоразрешения. По данным литературы, доказана прямая связь между выраженностью лимфоцитопении (В-клетки, Т-клетки, NK-клетки) и вероятностью развития ОРДС; нейтрофилез наблюдают при прогрессировании НКИ COVID-19. С тяжелым течением COVID-19 и повышенным риском летального исхода ассоциируют тромбоцитопению, особенно неблагоприятным считают быстрое снижение уровня тромбоцитов и рост содержания АСТ, АЛТ и ЛДГ. Повышение концентрации СРБ является ранним маркером инфекционного заболевания. Уровень СРБ используют также как косвенный маркер активности IL-6, значения которого коррелируют с тяжестью течения COVID-19 и риском летального исхода. Ранняя диагностика присоединения вторичной бактериальной инфекции, а также признаков генерализации процесса основана на определении содержания прокальцитонина: повышенный его уровень – предиктор неблагоприятного исхода. Повышение уровня D-димера до высоких значений также считают предиктором летального исхода. Эксперты Международного общества специалистов по тромбозу и гемостазу (англ. International Society on Thrombosis and Haemostasis, ISTH) выделили повышение уровня D-димера в 3–4 раза при COVID-19 как самостоятельное показание для госпитализации пациентов [5][6][10][17][18][33].

Вопрос о сроках родоразрешения беременных с НКИ COVID-19 до сих пор является дискутабельным. В ряде работ, в том числе в Клинических рекомендациях Минздрава России отмечено, что решение о необходимости досрочного родоразрешения принимают медицинским междисциплинарным консилиумом в каждом конкретном случае, причем выполнение ОКС рекомендовано при наличии абсолютных акушерских показаний, а также при невозможности устранения гипоксии на фоне ИВЛ или при прогрессировании ДН, развитии альвеолярного отека легких, а также при рефрактерном септическом шоке по жизненным показаниям в интересах матери и плода [5][6][10][17][18][33].

Поскольку акушерские показания со стороны плода на фоне тяжелого течения COVID-19 в большинстве случаев непосредственно связаны с прогрессированием ДН и синдрома ПОН у матери, нами была произведена оценка клинико-лабораторных показателей с выявлением достоверных предикторов неблагоприятных исходов беременности, что позволяет принять решения о своевременном завершении беременности до развития необратимых нарушений в организмах матери и плода.

Клинико-лабораторная картина у пациенток основной группы свидетельствовала о наличии у беременных глубоких системных нарушений (ПОН уже при госпитализации), о снижении неспецифической защиты организма с мобилизацией защитных сил в динамике на фоне присоединения бактериальной инфекции и быстрым истощением иммунного ответа по мере прогрессирования ПОН в условиях системного воспаления, интоксикационного синдрома и нарушений гемостаза. Показанием для родоразрешения путем ОКС в этой группе пациенток явилось крайне тяжелое состояние матери в связи с нарастанием степени ДН и неэффективностью комплексной терапии и/или сочетание с прогрессированием декомпенсации плацентарной недостаточности. Летальный исход ассоциировался с прогрессированием синдрома ПОН на фоне крайне тяжелого течения COVID-19, непосредственная причина смерти – ОРДС, ДН на фоне двусторонней вирусно-бактериальной пневмонии, синдром ПОН (O98.5, U07.1).

В отличие от основной группы (материнской смертности) в группе сравнения данные клинико-лабораторного исследования на начальных этапах соответствовали более высокому уровню неспецифической защиты организма и менее выраженным метаболическим нарушениям. После родоразрешения все значения быстро достигали нормальных границ. Большинство беременных этой группы были родоразрешены путем ОКС в экстренном или неотложном порядке, но преимущественно по акушерским показаниям, при стабильном состоянии матери на фоне течения инфекционного процесса, что, по-видимому, обеспечивало благополучные исходы для матери и ребенка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION

Сравнительный анализ частоты встречаемости вариант с отклонениями от нормальных значений в исследованных группах, с нашей точки зрения, позволяет выявить предикторы быстрого прогрессирования течения тяжелой формы COVID-19 у беременных: субфебрильная температура тела на начальных этапах со сменой на высокую лихорадку на фоне лечения (вместо быстрой нормализации температурной реакции); отсутствие лейкоцитоза на начальных этапах с быстрым ростом числа лейкоцитов со стойкой стагнацией в динамике; выраженная лимфопения и нейтрофилез; высокие значения ЛДГ; повышение содержания IL-6 в разгар заболевания и в динамике, а также постоянно высокие значения D-димера. Данные изменения результатов рутинного клинико-лабораторного обследования достоверно отражают степень тяжести состояния пациентки, могут служить предикторами неблагоприятного исхода беременности до наступления необратимых полиорганных нарушений в организме беременной и прогрессирования внутриутробного страдания плода, что дает объективную возможность и серьезное основание для принятия решения о своевременном родоразрешении с благоприятным исходом для матери и ребенка.

Список литературы

1. Адамян Л.В., Азнаурова Я.Б., Филиппов О.С. COVID-19 и женское здоровье (обзор литературы). Проблемы репродукции. 2020;26(2):6– 17. https://doi.org/10.17116/repro2020260216.

2. Беженарь В.Ф., Зазерская И.Е., Беттихер О.А. и др. Спорные вопросы акушерской тактики при ведении беременности и родоразрешении пациенток с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Акушерство и гинекология. 2020;(5):13–21. https://doi.org/10.18565/aig.2020.5.13-21.

3. Dashraath P., Wong J.L.J., Lim M.X.K. et al. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic and pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 2020;222(6):521–31. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2020.03.021.

4. Wong S.F., Chow K.M., Leung T.N. et al. Pregnancy and perinatal outcomes of women with severe acute respiratory syndrome. Am J Obstet Gynecol. 2004;191(1):292–7. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2003.11.019.

5. Gorbalenya A.E., Baker S.C., Baric R.S. et al. Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: The species and its viruses – a statement of the Coronavirus Study Group. bioRxiv. February 11, 2020. https://doi.org/10.1101/2020.02.07.937862.

6. Лязгиян К.С. Клинико-иммунологические особенности новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 у беременных женщин (обзор литературы). Бюллетень физиологии и патологии дыхания. 2021;(80): 91–9. https://doi.org/10.36604/1998-5029-2021-80-91-99.

7. Figueiro-Filho E.A., Yudin M., Farine D. COVID-19 during pregnancy: an overview of maternal characteristics, clinical symptoms, maternal and neonatal outcomes of 10,996 cases described in 15 countries. J Perinat Med. 2020;48(9):900–11. https://doi.org/10.1515/jpm-2020-0364.

8. Dubey P., Reddy S.Y., Manuel S., Dwivedi A.K. Maternal and neonatal characteristics and outcomes among COVID-19 infected women: An updated systematic review and meta-analysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2020;252:490–501. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2020.07.034.

9. Белокриницкая Т.Е., Артымук Н.В., Филиппов О.С., Фролова Н.И. Материнские и перинатальные исходы в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. Проблемы репродукции. 2021;7(2):130–6. https://doi.org/10.17116/repro202127021130.

10. Невынашивание беременности: тактика ведения. Под ред. С.О. Дубровиной, В.Ф. Беженаря. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. 576 с.

11. Jafari M., Pormohammad A., Neshin S.A.S. et al. Clinical characteristics and outcomes of pregnant women with COVID-19 and comparison with control patients: A systematic review and meta-analysis. Rev Med Virol. 2021;31(5):1–16. https://doi.org/10.1002/rmv.2208.

12. Vergara-Merino L., Meza N., Couve-Pérez C. et al. Maternal and perinatal outcomes related to COVID-19 and pregnancy: An overview of systematic reviews. Acta Obstet Gynecol Scand. 2021;100(7):1200–18. https://doi.org/10.1111/aogs.14118.

13. CDC. Vaccines are one of the tools we have to fight the pandemic. Режим доступа: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/ special-populations/pregnancy-data-on-covid-19.html. [Дата обращения: 05.07.2022]

14. Внебольничные пневмонии у беременных: дифференциальная диагностика, особенности лечения, акушерская тактика в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. МКБ-10 (J13– J16 и J18; U07.1, U07.2): Учебное пособие. Под ред. проф. В.Ф. Беженаря, проф. И.Е. Зазерской. Санкт-Петербург: ЭкоВектор, 2020. 98 с. Режим доступа: https://journals.eco-vector.com/files/journals/7/sup_files/Vneb_Pnevm.pdf. [Дата обращения: 05.07.2022].

15. Беженарь В.Ф., Айламазян Э.К., Зазерская И.Е. и др. Краткие клинические рекомендации. Тактика ведения беременных, рожениц и родильниц с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). МКБ-10: U07.2, U07.1 (версия 2.0 от 11.01.2021). Санкт-Петербург: Эко-Вектор, 2021. 58 с. Режим доступа: https://journals.eco-vector.com/files/journals/7/sup_files/COVID-19_2-izdCD.pdf. [Дата обращения: 05.07.2022].

16. Зазерская И.Е., Беженарь В.Ф., Годзоева А.О., Ишкараева В.В. Пневмония у беременных при COVID-19 – новая тромботическая микроангиопатия в практике акушера-гинеколога? Журнал акушерства и женских болезней. 2020;69(4):29–40. https://doi.org/10.17816/JOWD69429-40.

17. Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Версия 15 (22.02.2022). М.: Министерство здравоохранения Российской Федерации, 2022. 245 с. Режим доступа: https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/059/392/original/ВМР_COVID19_V15.pdf. [Дата обращения: 05.07.2022].

18. Методические рекомендации. Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 5 (28.12.2021). М.: Министерство здравоохранения Российской Федерации, 2021. 135 с. Режим доступа: https://oms66.ru/upload/iblock/fd5/va2z9bp3ova08tfz3n70mgyk6l1ybyrg/BMP_preg_5.pdf. [Дата обращения: 05.07.2022].

19. Беженарь В.Ф., Добровольская И.А., Нестеров И.М., Жейц И.М. Исходы беременности при среднетяжелых и тяжелых формах COVID19. Эффективная фармакотерапия. 2022;18(7):12–8. https://doi.org/10.33978/2307-3586-2022-18-7-12-18.

20. Lee D.H., Kim E., Lee J. et al. Emergency cesarean section on severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) confirmed patient. Korean J Anesthesiol. 2020;73(4):347–51. https://doi.org/10.4097/kja.20116.

21. Han Y., Ma H., Suo M. et al. Clinical manifestation, outcomes in pregnant women with COVID-19 and the possibility of vertical transmission: a systematic review of the current data. J Perinat Med. 2020;48(9):912–24. https://doi.org/10.1515/jpm-2020-0431.

22. Di Mascio D., Sen C., Saccone G., Galindo A. et al. Risk factors associated with adverse fetal outcomes in pregnancies affected by Coronavirus disease 2019 (COVID-19): a secondary analysis of the WAPM study on COVID-19. J Perinat Med. 2020;48(9):950–8. https://doi.org/10.1515/jpm-2020-0355.

23. Diriba K., Awulachew E., Getu E. The effect of coronavirus infection (SARS-CoV-2, MERS-CoV, and SARS-CoV) during pregnancy and the possibility of vertical maternal-fetal transmission: a systematic review and meta-analysis. Eur J Med Res. 2020;25(1):39. https://doi.org/10.1186/s40001-020-00439-w.

24. Маннанова И.В., Семенов В.Т., Понежева Ж.Б. и др. Клинико-лабораторная характеристика COVID-19. РМЖ. 2021;(4):22–5.

25. Приказ Минздрава России от 20.10.2020 N 1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология"». М.: Министерство здравоохранения Российской Федерации, 2020. 802 с. Режим доступа: https://embryo-ivf.ru/upload/normativ/prikaz_minzdrava_rossii_ot_20_10_2020_n_1130n.pdf. [Дата обращения: 05.07.2022].

26. Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Версия 10 (08.02.2021). М.: Министерство здравоохранения Российской Федерации, 2021. 261 с. Режим доступа: https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/054/588/original/Временные_ МР_COVID-19_%28v.10%29.pdf. [Дата обращения: 05.07.2022].

27. Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Версия 11 (07.05.2021). М.: Министерство здравоохранения Российской Федерации, 2021. 225 с. Режим доступа: http://nasci.ru/?id=40123&download=1. [Дата обращения: 05.07.2022].

28. Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Версия 12 (21.09.2021). М.: Министерство здравоохранения Российской Федерации, 2021. 232 с. Режим доступа: https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/058/075/original/ВМР_COVID19_V12.pdf. [Дата обращения: 05.07.2022].

29. Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Версия 13 (14.10.2021). М.: Министерство здравоохранения Российской Федерации, 2021. 237 с. Режим доступа: https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/058/211/original/BMP-13.pdf. [Дата обращения: 05.07.2022].

30. Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Версия 14 (27.12.2021). М.: Министерство здравоохранения Российской Федерации, 2021. 233 с. Режим доступа: https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/059/041/original/ВМР_COVID19_V14_27-12-2021.pdf. [Дата обращения: 05.07.2022].

31. Методические рекомендации. Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 3 (25.01.2021). М.: Министерство здравоохранения Российской Федерации, 2021. 119 с. Режим доступа: https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/053/987/original/25012021_B_COVID19_3.pdf?1611511848. [Дата обращения: 05.07.2022].

32. Методические рекомендации. Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 4 (05.07.2021). М.: Министерство здравоохранения Российской Федерации, 2021. 131 с. Режим доступа: https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/057/333/original/05072021_MR_Preg_v4.pdf. [Дата обращения: 05.07.2022].

33. Еремеева Д.Р., Беженарь В.Ф., Зайнулина М.С., Глоба Ю.С. Патогенез COVID-19. Роль гепаринов в терапии тяжелых состояний у пациентов с COVID-19. Акушерство и гинекология. 2020;(12):25–33. https://doi.org/10.18565/aig.2020.12.25-33.

Об авторах

В. Ф. БеженарьРоссия

Беженарь Виталий Фёдорович – д.м.н., профессор, зав. кафедрами акушерства, гинекологии и неонатологии и акушерства, гинекологии и репродуктологии

Scopus Author ID: 57191963583

Researcher ID: R-7055-2017

197022 Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6–8

И. А. Добровольская

Россия

Добровольская Ирина Алексеевна – к.м.н., доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии

197022 Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6–8

И. М. Нестеров

Россия

Нестеров Игорь Михайлович – к.м.н., доцент, зав. учебной работой кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии

197022 Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6–8

А. В. Щеголев

Россия

Щеголев Алексей Валерианович – д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, начальник кафедры военной анестезиологии и реаниматологии

Scopus Author ID: 7003338841

Researcher ID: J-4326-2013

194044 Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 6

А. Н. Кучерявенко

Россия

Кучерявенко Александр Николаевич – к.м.н., доцент, зам. главного врача по акушерству и гинекологии

195067 Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, д. 49

С. Г. Мещанинова

Россия

Мещанинова Светлана Геннадьевна – зав. отделением реанимации и интенсивной терапии

195067 Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, д. 49

В. С. Пакин

Россия

Пакин Владимир Сергеевич – зав. акушерским отделением

196601 Санкт-Петербург, Пушкин, Госпитальная ул., д. 5/7

А. А. Никулин

Россия

Никулин Антон Анатольевич – адъюнкт кафедры военной анестезиологии и рениматологии

194044 Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 6

Рецензия

Для цитирования:

Беженарь В.Ф., Добровольская И.А., Нестеров И.М., Щеголев А.В., Кучерявенко А.Н., Мещанинова С.Г., Пакин В.С., Никулин А.А. Возможности прогнозирования неблагоприятных исходов беременности при тяжелом течении COVID-19. Акушерство, Гинекология и Репродукция. 2023;17(1):75-91. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2023.338

For citation:

Bezhenar V.F., Dobrovolskaya I.A., Nesterov I.M., Schegolev A.V., Kucheryavenko A.N., Meshchaninova S.G., Pakin V.S., Nikulin A.A. Opportunities for predicting adverse pregnancy outcomes in severe COVID-19. Obstetrics, Gynecology and Reproduction. 2023;17(1):75-91. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2023.338

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.