Перейти к:

Особенности течения беременности у женщин различных возрастных групп в условиях Кольского Севера

https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2025.576

Аннотация

Цель: выявление особенностей течения беременности, родов и репродуктивного поведения женщин в условиях Евро-Арктической зоны Российской Федерации.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный контент-анализ информации из индивидуальных медицинских карт беременных и родильниц (n = 91) за 2019 г. из архива Больницы НИЦ «Кольский научный центр РАН» и статистических данных, представленных медицинским информационно-аналитическим центром и ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина» за 1998–2018 гг. Сформированы 3 группы: до 30 лет, 30–35 лет и старше 35 лет. Проведена оценка первичных рисков беременности и родов в разных возрастных группах. Выполнен анализ исхода родов. Различия считали значимыми при уровне p ≤ 0,05 (U-критерий Манна–Уитни).

Результаты. Показаны значимые различия в оценке перинатальных и биологических факторов риска у женщин старше 35 лет по сравнению с группами до 30 лет и от 30 до 35 лет (р < 0,019). Представлены соотношения выявленных факторов, способных оказать влияние на течение беременности и родов. Наиболее часто встречаются такие осложнения беременности, как угроза прерывания на ранних сроках (30,0 %), анемия беременных (25,0 %), заболевания мочевыделительных путей (18,7 %). Путем операции кесарева сечения закончилась беременность у 30,7 % женщин, у первородящих женщин старше 35 лет этот показатель достиг 57,1 %.

Заключение. Течение беременности и родов у женщин, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации, обусловлено комплементарным воздействием широко распространенных, негативных факторов риска (заболевания во время беременности, отягощенный акушерский анамнез, социальные факторы), а также специфическими климатогеографическими условиями среды проживания (холодовое воздействие, определенный циркадный ритм, гелиогеомагнитные особенности). Кроме вышеперечисленных причин, которые влияют на течение беременности и развитие плода, наиболее значимыми являются также инфекционные заболевания мочевыделительной системы. Среди эндогенных факторов риска осложнений беременности и родов преобладающими являются угроза прерывания беременности на ранних сроках и анемия. Подтверждается негативная тенденция увеличения количества первородящих женщин в возрасте старше 30 лет.

Ключевые слова

Для цитирования:

Соловьевская Н.Л., Пряничников С.В. Особенности течения беременности у женщин различных возрастных групп в условиях Кольского Севера. Акушерство, Гинекология и Репродукция. 2025;19(3):327-340. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2025.576

For citation:

Solovevskaya N.L., Pryanichnikov S.V. Age-related features of pregnancy in women in the conditions of the Kola North. Obstetrics, Gynecology and Reproduction. 2025;19(3):327-340. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2025.576

Введение / Introduction

Вопрос улучшения демографической ситуации в стране является одним из первоочередных в государственной политике России. В проекте «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации (РФ) и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года» одной из задач стоит увеличение численности населения в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ), что в первую очередь предполагает осуществление демографической политики, направленной на повышение рождаемости, создание социально-психологических и мотивационных предпосылок для создания здоровой семьи, рождение детей и охрану репродуктивного здоровья1,2.

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, умственного и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней во всех сферах, касающихся репродуктивной системы, ее функций и процессов [1]. Репродуктивное здоровье связано с социокультурными факторами, репродуктивными органами, беременностью, родами, планированием семьи, социальными проблемами, материнской и детской смертностью [1]. Рождаемость – это результат «репродуктивного поведения, которое определяется как система действий, отношений и психических состояний личности, связанных с рождением или отказом от рождения детей любой очередности, в браке или вне брака» [1].

В последние десятилетия Россия сталкивается с демографическим кризисом. Суммарный коэффициент рождаемости (число родившихся детей в расчете на одну женщину) снизился с 1,69 в 2012 г. до 1,41 в 2022 г. Число женщин, закончивших беременность в 2022 г., составило 1197,8 тыс.; из них 54,1 тыс. беременностей закончились абортом, 51,5 тыс. – преждевременными родами. Помимо этого, отмечается рост беременных, страдающих от анемий (с 32,7 до 34,6 тыс.), сахарного диабета (с 0,5 до 10,4 тыс.), венозных тромбоэмболических осложнений (с 4,5 до 6,7 тыс.). На фоне этого повышение репродуктивного здоровья девушек и женщин фертильного возраста должно стать основной из приоритетных задач государства, в том числе повышение качества жизни беременных и внедрение репродуктивных установок для молодежи на повышение рождаемости. На 2022 г. средний возраст женщин при рождении первого ребенка в России увеличился с 23,54 лет в 2000 г. до 28,0 лет в 2022 г.; возраст при рождении второго ребенка составляет чуть более 30,5 лет, а третьего – 33,1 года [2–4].

Таким образом, оценка факторов, влияющих на рождаемость, репродуктивные установки молодежи и качество жизни беременных, является первостепенной задачей государственного уровня. На репродуктивное здоровье населения и рождаемость здорового потомства влияют самые разнообразные факторы. Наряду с предотвратимыми причинами, такими как социально-экономические условия, вредные привычки и др., определенный вклад в перинатальные осложнения могут вносить факторы среды проживания естественного и техногенного происхождения [5–11].

На течение беременности, развитие плода и здоровье новорожденного могут влиять различные негативные факторы, связанные со здоровьем родителей [2][3][12–15]. Заметно оказывают влияние на здоровье матери нарушения обменных процессов, аутоиммунные и инфекционные заболевания, особенно вирусные инфекции, которые способствуют внутриутробному инфицированию и развитию врожденных аномалий у плода [2–4][16–21].

Территориальные особенности проживания, такие как климатогеографические, экологические и геофизические также оказывают существенное влияние на репродуктивное здоровье и рождаемость [22–26]. Проживание в условиях АЗРФ обусловлено психофизиологическими особенностями адаптации организма человека к воздействию своеобразных условий окружающей среды (гелиогеомагнитное воздействие, холодовой фактор, особенный фотопериодизм и т. д.) [27–32].

Несмотря на достаточную изученность особенностей течения беременности и родов, недостаточно раскрыты территориальные аспекты проблемы. Поэтому в целях повышения рождаемости и улучшения репродуктивного здоровья населения важно узнать возможные причины нарушения течения беременности и родов в условиях высоких широт.

Цель: выявление особенностей течения беременности, родов и репродуктивного поведения женщин в условиях Евро-Арктической зоны РФ.

Материалы и методы / Materials and Methods

Дизайн исследования / Study design

Проведен ретроспективный контент-анализ информации из медицинских карт беременных и родильниц (Форма № 111/у, утв. Минздравом СССР 04.11.80 г. N 1030) за 2019 г. (n = 91) из архива Больницы НИЦ МБП КНЦ РАН (Апатиты) и статистических данных, представленных медицинским информационно-аналитическим центром и ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина» за 1998–2018 гг. Средний возраст всех беременных составил 30,90 ± 4,46 лет. Все сведения из медицинских карт были ранжированы по возрасту беременных: до 30 лет включительно (группа 1); от 30 до 35 лет включительно (группа 2) и старше 35 лет (группа 3).

Методы исследования / Study methods

Анализ состояния репродуктивного здоровья женского населения отдельных территорий Мурманской области (МО) был проведен на основе ежегодных статистических данных по распространенности заболеваний мочеполовой системы за 1998–2018 гг., предоставленных медицинским информационно-аналитическим центром ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина» Минздрава МО3. В соответствии с положением Федерального закона о персональных данных представлены обезличенные сведения4.

В соответствии с ведением медицинской документации (Учетная форма N 111/у-20 Утверждена приказом Минздрава России от 20 октября 2020 г. N 1130 н) были учтены оценки социально-биологических, акушерско-гинекологических и экстрагенитальных факторов риска беременности5.

При анализе информации из индивидуальных карт выявлялись причинно-следственные связи, которые могли оказать влияние на течение беременности и родов. Изучен акушерско-гинекологический анамнез беременных: количество беременностей и рожденных детей, особенности течения беременности и родов, социальный статус, материально-бытовые условия. Оценка перинатальных и социальных факторов риска произведена с использованием «Шкалы факторов перинатального риска» и акушерско-гинекологического анамнеза, где низкие показатели рисков – до 15 баллов, 15–24 балла – средние и 25 баллов и более – высокие [33].

Статистический анализ / Statistical analysis

Статистический анализ выполнен с использованием пакета программ Statistica 10.0 (StatSoft Inc., США). Результаты представлены в процентном соотношении, средней арифметической и стандартной ошибкой среднего (М ± m). Различия считали значимыми при уровне p ≤ 0,05 согласно U-критерию Манна–Уитни.

Результаты / Results

Сравнительный анализ заболеваемости в сфере репродуктивной системы женщин в возрасте от 18 до 49 лет на отдельных территориях МО на основе статистических данных за 1998–2018 гг. выявил территории с критическим уровнем заболеваемости, существенно превышающим соответствующие среднеобластные и российские показатели. В г. Полярные Зори и Видяево зарегистрированы высокие показатели, соответственно 119,36 ± 13,79 ед. и 99,92 ± 16,47 ед.; в г. Снежногорск показатель составляет 96,66 ± 5,08 ед., а Ловозерский район демонстрирует значение в 94,22 ± 18,29 ед. Все данные существенно превышают средние по России (91,85 ± 3,11 ед.) и средние показатели по Мурманской области (63,29 ± 3,86 ед.) (рис. 1).

Рисунок 1. Статистические данные заболеваемости по административным округам, городам Мурманской области и России за 1998–2018 гг. на 1000 человек соответствующего населения (М ± m).

Figure 1. 1998–2018 Morbidity statistics for administrative districts, cities of the Murmansk region and Russia, per 1000 population (M ± m).

Характеристика беременных / Characteristics of pregnant women

В группе 1 на учете состояли 47 (51,65 %) беременных. В ней выявлены 22 первородящие женщины, что составило 46,81 % от данной возрастной группы. Из первородящих только 17 (36,17 %) женщин были первобеременными, а у остальных первородящих женщин в анамнезе были медицинские аборты или выкидыши. Остальные женщины в этой группе (53,19 %) уже имели в анамнезе роды (повторнородящие).

В группе 2 взято на учет 28 женщин – 30,77 % от всех беременных, из них 11 (39,29 %) первородящих и только 7 (25,0 %) первобеременных. Остальные женщины в этой группе (39,29 %) уже имели в анамнезе роды (повторнородящие). В этой группе 2 женщины прибегли к вспомогательным репродуктивным технологиям (ВРТ).

В группе 3 было всего 16 (17,58 %) беременных, из них 5 (31,25 %) первородящих и только 2 (12,50 %) первобеременных (табл. 1). Остальные женщины в этой группе (56,25 %) уже имели в анамнезе роды (повторонородящие).

Таблица 1. Распределение беременных, взятых на учет в течение одного года, на возрастные группы.

Table 1. Distribution of pregnant women registered during one year into age groups.

|

Группа Group |

Возраст, лет Age, years |

Всего Total n (%) |

Первобеременные Primigravida n (%) |

Первородящие Primipara n (%) |

|

1 |

< 30 |

47 (51,65) |

17 (36,17) |

22 (46,81) |

|

2 |

30–35 |

28 (30,77) |

7 (25,00) |

11 (39,29) |

|

3 |

> 35 |

16 (17,58) |

2 (12,50) |

5 (31,25) |

Хотелось бы обратить внимание на то, что в группе старше 35 лет было 3 беременных старше 40 лет, причем одна из них – первородящая (45 лет), прибегшая к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) и имевшая в анамнезе выкидыш. Роды произошли посредством кесарева сечения (КС).

Из всех обследованных 5 женщин (5,49 %) прибегли к ВРТ, причем все они были старше 30 лет, 2 женщины – в группе 2 (7,14%) и 3 (18,75%) – в группе 3.

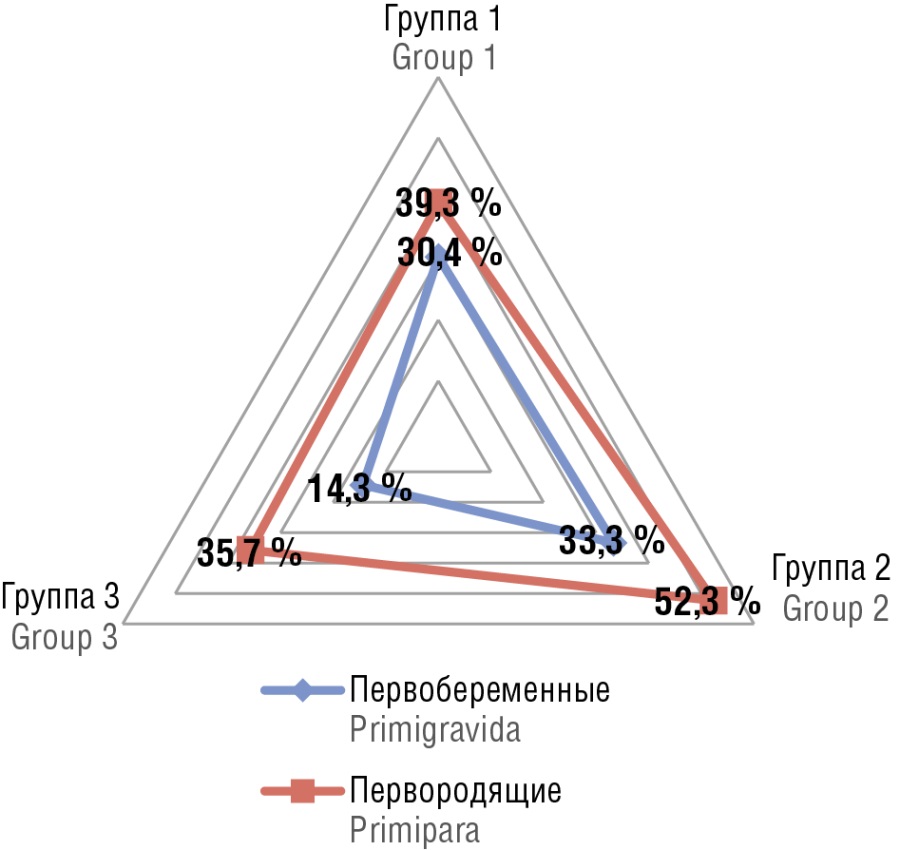

Среди женщин, вставших на учет в течение одного года, 41,76 % – первородящие. В незарегистрированном браке состояли 13,6 % первородящих женщин до 30 лет и 27,2 % старше 30 лет. Первородящих женщин в процентном соотношении к своей группе было больше всего в группе 1, меньше всего – в группе 3, соответственно по группам 46,81, 39,29 и 31,25 %, при этом первородящих в процентном соотношении к своей группе также меньше всего было в группе 3, соответственно, 36,17, 25,0, 12,50 % (рис. 2). С возрастом среди женщин увеличивается процент беременных, имеющих отягощенный акушерско-гинекологический анамнез.

Рисунок 2. Соотношение первобеременных и первородящих в возрастных группах.

Figure 2. Primigravida/primipara ratio in age groups.

Среди 91 женщины, вставшей на учет за один год по беременности и родам, оказалось 26 (28,57 %) первобеременных и 38 (41,76 %) первородящих, 12 (13,18 %) первородящих имели осложненный акушерский анамнез. Анализ выкопировки данных из медицинской документации (из 91 карты) показал, что из 238 беременностей только 178 (74,79 %) закончились родами.

Из всех 38 первородящих почти половина (n = 16) была старше 30 лет, т. е. 42,1 %, которых можно отнести к «старым» первородящим и к группе риска по возникновению осложнений беременности и родов.

Средний возраст первородящих составлял 29,6 ± 4,16 лет, возраст рождения второго ребенка – 31,53 ± 3,42 лет, рождение третьего ребенка предполагалось у 19,8 % женщин. Женщин, собравшихся родить третьего ребенка, было почти поровну во всех возрастных группах, а родивших более трех детей – одинаковое количество в группах 1 и 3 (по 2 многодетных матери – от 4 и более детей). Среди вставших на учет беременных были женщины, для которых данные роды будут пятыми, шестыми и даже седьмыми (табл. 2).

Таблица 2. Распределение женщин по количеству родов и возрасту наступления настоящей беременности.

Table 2. Distribution of women by number of births and age at onset of real pregnancy.

|

Роды по счету Number of births |

n (%) |

Средний возраст, лет Average age, years М ± m |

|

1 |

38 (41,76) |

29,60 ± 4,16 |

|

2 |

31 (34,07) |

31,53 ± 3,42 |

|

3 |

18 (19,78) |

31,61 ± 4,69 |

|

4 |

1 (1,1) |

30 |

|

5 |

1 (1,1) |

29 |

|

6 |

1 (1,1) |

42 |

|

7 |

1 (1,1) |

35 |

|

Всего / Total |

91 (100,0) |

30,9 ± 4,46 |

Перинатальные риски / Perinatal risks

Первый скрининг беременности, происходящий при постановке на учет, показал, что наибольшее количество баллов перинатальных рисков в процентном соотношении относительно распределения женщин в группах набрали женщины в группе 3, далее в порядке снижения – в группах 2 и 1.

Из биологических факторов риска на первом месте стоял рубец на матке от предыдущих вмешательств (64 балла), на втором месте – хронические воспалительные процессы придатков (42 балла), на третьем – опухоли матки и/или яичников – (32 балла), мертворождение, невынашивание, неразвивающаяся беременность – 24 балла. Наибольшее количество баллов (32 балла) по факторам риска для матери отмечено у первородящей женщины 45 лет: возрастная (4 балла), ЭКО (10 баллов), двойня (10 баллов), заболевания половых органов (2 балла), миома матки 4 (балла), варикозная болезнь 2 (балла).

В группе 3 на первый план выступал такой фактор риска, как опухоли репродуктивных органов: соотношение баллов к числу беременных в группе 1 составило 0,1, в группе 2 – 0,3, в группе 3 – 1,3.

Также с возрастом встречаемость осложненного акушерского анамнеза наблюдалась чаще. Суммы баллов риска на одну беременную в группах 1, 2 и 3 составили 2,4, 2,8 и 6,6 соответственно. По шкале факторов перинатального риска группа 3 (старше 35 лет) имела значимые различия (р < 0,019) с группой 1 – 0,310 ± 0,475 и 0,761 ± 1,106 баллов соответственно.

К факторам риска для течения беременности относятся заболевания репродуктивной системы у беременных. В порядке убывания диагностированы кистозные изменения яичников (N83.2 по МКБ-10) – 8,8 %, фиброма (миома) матки (D25 по МКБ-10) – 5,5 %, эндометриоз (N80.1 по МКБ-10) – 5,5 %.

Наиболее часто из перенесенных заболеваний встречались заболевания почек и мочевыводящих путей, которые перенесли 18,7 % беременных, из них пиелонефрит – 16,5 %; заболевания эндокринной системы, в частности щитовидной железы, выявляли у 6,6 % женщин. Далее в порядке убывания наблюдались варикозная болезнь (4,4 %) и гипертоническая болезнь (2,2 %) (табл. 3). Всего 39,6 % родильниц перенесли заболевания во время беременности.

Таблица 3. Заболевания, имевшие место во время беременности.

Table 3. In-pregnancy diseases.

|

Заболевание / Disease |

МКБ-10 / ICD-10 |

n (%) |

|

Заболевания во время беременности / In-pregnancy diseases |

– |

36 (39,6) |

|

Симфизит / Symphysite |

O26.7 |

1 (1,1) |

|

Заболевания печени / Liver disease: Киста печени / Hepatic cyst Гепатит С / Hepatitis C |

Q44.6 В18.2 |

2 (2,2) 1 (1,1) 1 (1,1) |

|

Заболевания почек и мочевыводящих путей / Kidney and urinary tract diseases: Пиелонефрит / Pyelonephritis Хронический гломерулонефрит. Хроническая почечная недостаточность / Chronic glomerulonephritis. Chronic renal failure Цистит / Cystitis |

N11.0 N03

N30 |

17 (18,7) 15 (16,5) 1 (1,1)

1 (1,1) |

|

Высокая степень миопии / High degree myopia |

H52.1 |

1 (1,1) |

|

Ожирение / Obesity |

E66 |

1 (1,1) |

|

Варикозная болезнь / Varicose veins |

I83.9 |

4 (4,4) |

|

Коагулопатия / Coagulopathy |

D65-D69 |

1 (1,1) |

|

Заболевания щитовидной железы (гипотиреоз) / Thyroid disease (hypothyroidism) |

E03 |

6 (6,6) |

|

Заболевания сердечно-сосудистой системы / Cardiovascular diseases: Гипертоническая болезнь 2-й степени / Hypertension of the 2nd degree Врожденный порок сердца / Congenital heart defect |

I11

Q24.9 |

3 (3,3) 2 (2,2)

1 (1,1) |

Примечание: МКБ-10 – Международная классификация болезней 10-го пересмотра.

Note: ICD-10 – International Classification of Diseases, 10th revision.

Частота выявления эрозии и эктропиона шейки матки (ЭШМ) увеличивалась с возрастом: в группе 1 – у 32,1 %, группе 2 – у 42,9 %, группе 3 – у 57,1 %. Причинами ЭШМ (N86 по МКБ-10) могут стать как врожденный выворот слизистой внутреннего зева, так и различные лечебные и диагностические гинекологические вмешательства, инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), длительное хроническое воспаление, гормональные нарушения, снижение иммунитета.

Распределение по группам перенесенного обострения хронического пиелонефрита оказалось не в пользу группы 3, где переболело больше всего женщин относительно численности этой группы беременных.

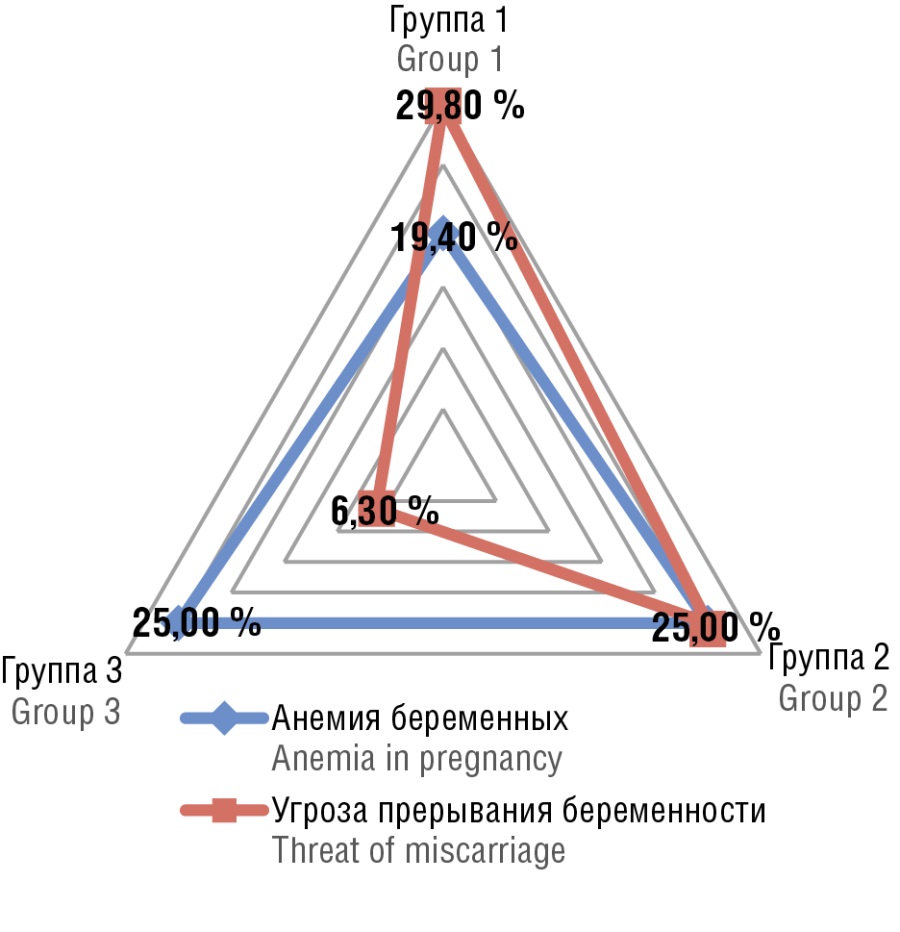

Осложнения во время беременности встречались у 22,2 % женщин. Наиболее часто отмечалась угроза прерывания беременности и начавшийся выкидыш (24,2 %), анемия беременных (24,2 %) токсикоз первой половины беременности (11,0 %), токсикоз второй половины беременности – отеки и гипертония беременных (5,5 %), многоводие (3,3 %).

Анемия чаще встречалась у беременных старше 30 лет (в группах 2 и 3) – у 25,0 %, в группе 1 – у 19,0 %.

Угроза прерывания беременности наиболее часто наблюдалась у женщин в группе 1 – в 29,8 %, в группе 2 – в 25,0 % и лишь однократно у беременных старше 35 лет – 1 случай на 16 человек (6,3 %) (рис. 3).

Рисунок 3. Распределение преобладающих нарушений во время беременности по возрастным группам.

Figure 3. Age-related distribution of predominant disorders during pregnancy.

Особенности родоразрешения / Features of delivery

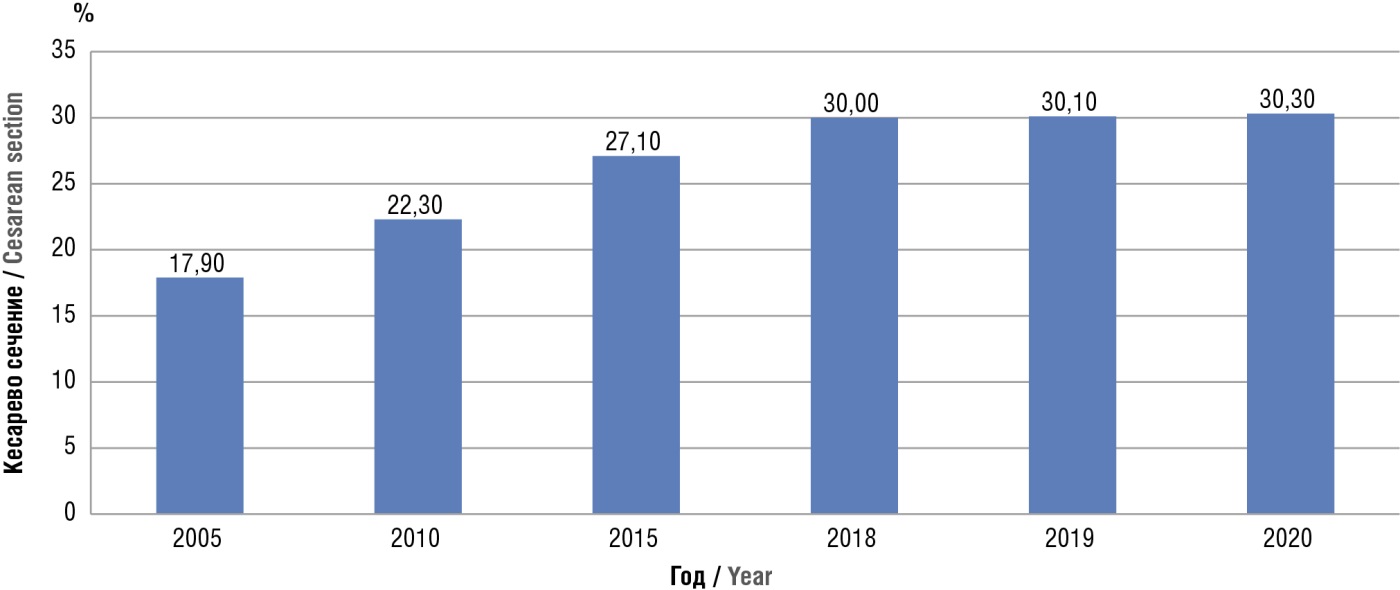

Родоразрешение также имело риски для матерей и новорожденных. Среди всех беременных естественным путем в срок родоразрешились большинство женщин – 59 (64,84 %), а путем КС – 28 (30,77 %); у 2 (2,2 %) женщин диагностирована замершая беременность и у 2 (2,2 %) произошел выкидыш на раннем сроке беременности. Самая частая причина операции КС – рубец на матке. Не во всех случаях были указаны причины оперативного родоразрешения.

В группе 1 роды произошли путем КС у 23,4 %, в группе 2 – у 35,7 %, в группе 3 – у 43,8 %; к КС чаще всего прибегали у первородящих после 35 лет (группа 3). У 7 первородящих старше 35 лет было 4 КС (57,1 %). У одной женщины указана причина оперативного родоразрешения: двойня и ЭКО, у остальных причина не указана. Скорее всего, тот факт, что женщина возрастная первородящая, и являлся причиной оперативного родоразрешения.

Крупный плод более 4000 г обнаружен у 16 (17,58 %) женщин, наиболее часто встречался в группе 2 (21,4 %). Отмечено всего 3 случая тазового предлежания в родах, по одному случаю в каждой группе, и 3 случая двойни, также в каждой группе по одному случаю. Операция вакуум-экстракции плода за головку установлена в одном случае в группе 2.

У двух женщин беременность прекратили с их согласия по медико-генетическим показаниям.

Возраст начала половой жизни не имел статистически значимых различий: в группе 1 он составил 17,5 ± 2,15 лет, в группе 2 – 17,8 ± 1,75 лет, в группе 3 – 18,47 ± 2,36 лет, хотя у женщин старше 35 лет он был несколько выше, чем в первых двух группах.

По шкале оценки первичных перинатальных факторов рисков беременности чаще всего отмечены следующие обстоятельства: профессиональные вредности родителей (24 балла), супруг старше 40 лет (22 балла).

Обсуждение / Discussion

Для успешного течения беременности имеет значение возраст беременных, особенно первородящих. У женщин старше 30 лет и у молодых матерей (до 18 лет) наблюдается более осложненное течение беременности и родов. Беременность в 35 лет и старше требует проведения более тщательной пренатальной диагностики в связи более высоким риском рождения ребенка с врожденной и наследственной патологией.

В нашем исследовании почти половина (42,1%) первородящих (n = 16) женщин были старше 30 лет (всего 38). Вероятно, позднее замужество или желание родить ребенка «Для себя» у незамужних женщин способствует продуманному подходу к рождению детей в более позднем возрасте, когда сложились подходящие материально-бытовые условия. Первые роды в возрасте старше 30 лет являются фактором риска для течения беременности и родов и требуют особого внимания к их ведению, что подтверждено многими клиническими исследованиями [3][4][33–35].

К 35–40 годам большинство женщин уже решили вопросы планирования семьи. Зачатие может стать результатом пренебрежения контрацептивными средствами или неэффективности прежних методов предохранения. Часто рождение детей в столь позднем возрасте является следствием первичного или вторичного бесплодия. В таком случае нередко причиной беременности становится ЭКО. В нашем исследовании 5 женщин прибегли к ВРТ, 3 из них старше 35 лет.

На 2022 г. средний возраст женщин при рождении первого ребенка в России составил 28,0 лет, возраст при рождении второго ребенка был чуть более 30,5 лет, а третьего – 33,1 года. В нашем исследовании средний возраст при рождении первого и второго ребенка соответственно составил 29,60 ± 4,16 и 31,53 ± 3,42 лет, что даже выше, чем средний возраст по России в 2022 г. [5].

Исключение составляет средний возраст рождения третьего ребенка, который по России указывается 33,1 года, а в нашем исследовании он составил 31,61 ± 4,69 лет. Скорее всего, на рождение третьего и последующих детей повлияла социальная поддержка государством многодетных семей.

При отсутствии информации о возрасте женщин, вступающих в брак, в нашем исследовании установлено, что первородящие женщины старше 30 лет (группа 3) в 2 раза чаще не состояли в официальных отношениях с мужчинами, чем женщины из группы 1 (27,2 и 13,6 % соответственно).

С возрастом количество перинатальных факторов риска только увеличивается [36–39]. Также происходит перераспределение по частоте встречаемости перинатальных факторов риска, все чаще имеет место осложненный акушерский анамнез.

На течение беременности и на развитие плода могут негативно влиять заболевания, перенесенные во время беременности [40–42]. На беременных старше 30 лет влияет множество эндогенных факторов риска. Эти риски связаны с заболеваниями репродуктивной и мочевыделительной системы инфекционной природы, а также с накоплением соматических заболеваний. В первую очередь, это заболевания эндокринного генеза (аутоиммунный тиреоидит, гипотиреоз) и сердечно-сосудистой системы, особенно это касается женщин старше 35 лет. Факторы риска беременности по балльной системе значимо выше в группе женщин старше 35 лет (р < 0,05), чем в группах моложе 30 и от 30 до 35 лет. С возрастом происходит накопление как акушерско-гинекологических, так и связанных с общей заболеваемостью факторов риска.

В нашем исследовании показано преобладание негативных факторов, увеличивающих риск течения родов, таких как оперативное родоразрешение путем КС, тазовое предлежание, крупный плод. Среди первородящих старше 35 лет 57,1 % женщин, а в целом среди всех обследованных 43,8 % женщин были родоразрешены путем КС, что также является фактором риска для матери и новорожденного. Большое количество оперативных родов путем КС приводит к тому, что большой процент беременностей вынашивается с рубцом на матке, что в свою очередь предполагает оперативное родоразрешение при последующих беременностях. Но часто оперативное родоразрешение бывает вполне оправданным средством, чтобы избежать более серьезных последствий, угрожающих жизни матери и плода.

По данным ВОЗ, около 20 % младенцев по всему миру появляются на свет путем КС6, а оптимальная доля КС не должна превышать 15 %, при этом 10 % можно считать резервом для оптимизации хирургической тактики родоразрешения [43]. В России в 2020 г. 30,3 % родов произошли путем КС7 (рис. 4). Число оперативных родов путем КС в нашем исследовании превысило российские показатели на 2020 г. на 0,4 %, а в группе женщин после 35 лет – на 13,5 %.

Рисунок 4. Доля родов с кесаревым сечением в России7.

Figure 4. Percentage of childbirths by caesarean section in Russia7.

В мире железодефицитной анемией страдают более 2 млрд человек, при этом частота анемий у беременных может достигать 50 % и увеличивается пропорционально сроку гестации [44]. В 2019 г. 30 % (539 млн) небеременных и 37 % (32 млн) беременных в возрасте от 15 до 49 лет страдали от анемии8.

По данным Росстата от 2021 г., анемия (без уточнения этиологии) определяется у 35,5 % беременных, далее следуют болезни мочеполовой системы (16,3 %)7. Контрольные данные, свидельствующие о снижении гемоглобина – это показатели менее 110 г/л (I и III триместры), менее 105 г/л (II триместр), менее 100 г/л (послеродовый период)9.

В нашем исследовании показано, что анемия беременных в 25,0 % случаев наблюдалась у женщин старше 30 лет, и это меньше, чем средние показатели по России (35,5 %), а у женщин моложе 30 лет этот показатель был ниже (19,0 %). Болезни мочеполовой системы выявлены в 16,5 % случаев, что практически соответствует данным по России.

Выкидыш происходит в 20,0 % клинически диагностированных беременностей [45]. Из них 80,0 % выкидышей происходит до 12 недель беременности [46]. В структуре выкидышей 1/3 беременностей прерывается до 8 недель по типу анэмбрионии. При угрозе выкидыша вероятность благоприятного прогноза достигает 85 %, но зависит от срока беременности, возраста пациентки и других факторов10 [47][48].

Эрозия и эктропион шейки матки не являются предраковыми заболеваниями и при отсутствии вируса папилломы человека (ВПЧ) не озлокачествляются. В настоящее время ЭШМ не считается заболеванием, но многие женщины в анамнезе имеют соответствующий диагноз или диатермокоагуляцию. Рубцовые изменения в области шейки матки также могут негативно сказаться в течение родов и стать причиной КС или разрывов шейки матки в родах11 [49][50].

Самопроизвольное прерывание беременности и замершая беременность в настоящее время является насущной проблемой. В нашей работе показано, что наиболее часто угроза выкидыша наблюдалась у женщин в возрасте до 30 лет (в 30,0 % случаев) на ранних сроках беременности. Исход беременности у подавляющего большинства, поставленных на учет, являлся благоприятным.

Ограничения исследования / Study limitations

Исследование ограничивали бюрократические затруднения при получении информации о родильницах и беременных в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ). В перспективе необходимо провести исследование с данными из амбулаторных карт различных ЛПУ области, которое бы позволило выявить региональные особенности наиболее значимых факторов и рисков течения беременности и родов.

Заключение / Conclusion

Течение беременности у женщин, проживающих в АЗРФ, сопровождается многочисленными рисками, при этом большинство нарушений беременности не превосходит количественно данные по России.

Преобладающим фактором риска являлась угроза прерывания беременности на ранних сроках, что чаще встречалось в возрасте до 30 лет (30,0 %). Также наблюдалась и анемия беременных (25,0 %), преимущественно у женщин после 30 лет.

Из заболеваний, влияющих на течение беременности и развитие плода, преобладающее значение оказывают инфекционные заболевания мочевыделительной системы, встречающиеся у каждой пятой женщины.

Большое количество оперативных родов путем КС приводит к тому, что большой процент беременностей вынашивается с рубцом на матке, что в свою очередь предполагает оперативное родоразрешение при последующих беременностях. В нашем исследовании почти треть женщин (30,7 %) подверглась КС.

Увеличивается число возрастных первородящих старше 30 лет. В нашем исследовании почти половина (42,1 %) первородящих женщин были старше 30 лет. Возраст беременных, готовящихся к родам первого и второго ребенка, в нашем исследовании был несколько выше, чем в среднем по России.

При первичной оценке факторов риска беременности есть значимые различия между группами беременных моложе 30 и старше 35 лет. Очевидно, что наиболее безопасно планировать деторождение до 35-летнего возраста.

Семейное положение имеет значение для рождения детей в более позднем возрасте. Женщины после 30 лет чаще состоят в незарегистрированном браке.

Число женщин, желающих родить в возрасте старше 30 лет и даже старше 35 и 40 лет, скорее всего, будет увеличиваться в связи со сложившимися в обществе взглядами на семейные отношения, перераспределение социальных ролей мужчины и женщины. Несмотря на раннее начало половых отношений, многие женщины не торопятся иметь детей. Рост уровня образования и карьерные перспективы порождают у женщин стремление к самореализации и финансовой независимости. Женщины начинают откладывать материнство на более поздний срок, желая сначала достичь стабильности и успеха в профессиональной сфере. Изменения в социальной динамике, такие как углубление партнерских отношений и стремление к равенству, способствуют пересмотру традиционных ролей женщины в семье. Снижение возраста вступления во «взрослую жизнь», раннее начало половой жизни приводит к накоплению багажа заболеваний репродуктивной системы, инфекционных заболеваний мочевыделительной системы, что часто способствует первичному и вторичному бесплодию.

Для изменения ситуации необходимо проводить воспитательные мероприятия, повышающие ценность семьи и деторождения, а также медицинско-гигиеническое информирование подростков и взрослых о возможных последствиях ранних и беспорядочных половых отношений на базе первичных ЛПУ, в образовательных организациях и СМИ.

Развитие медицинских репродуктивных технологий позволит более широко применять их в акушерстве, что открывает для женщин, имеющим трудности в осуществлении материнства, страдающих бесплодием или не имеющих возможности стать матерью в более раннем возрасте, возможность более безопасно выносить и родить здорового ребенка. Социальная и психологическая поддержка не только молодых семей, но и одиноких матерей также имеет большое значение. Демографическая ситуация в стране является критической, и желание женщины сохранить беременность в любом возрасте должно встретить поддержку и понимание. Объединяя усилия, мы сможем изменить отношение к семейным ценностям и тем самым повысить значимость деторождения как важного аспекта жизни каждого человека.

1. Указ Президента РФ от 26 октября 2020 г. № 645 «Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года». М., 2020. 27 с. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ukaz645-26102020.pdf.

2. Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 г. № 1351 (ред. от 01.07.2014) «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года». М., 2014. 16 с. Режим доступа: https://rostovanovka.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/Ukaz_Prezidenta_RF_ot_09.10.2007_N_1351.pdf.

3. Заболеваемость населения Мурманской области. ГОБУЗ «МОКБ им П.А. Баяндина». Медицинский информационно-аналитический центр. Статистический сборник. Мурманск, 1998–2018 гг.

4. Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ (последняя редакция). М.: 2006. 40 с. Режим доступа: https://lyceum15.gosuslugi.ru/netcat_files/168/2854/Federal_nyy_zakon_ot_27.07.2006_N_152_FZ.pdf.

5. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 октября 2020 г. N 1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология"». Приложение N2. Учетная форма N 111/у-20 «Индивидуальная медицинская карта беременной и родильницы». М., 2020. Режим доступа: https://base.garant.ru/74840123/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c.

6. ВОЗ: все больше женщин рожают с помощью кесарева сечения при отсутствии медицинских показаний. Режим доступа: https://news.un.org/ru/story/2021/06/1404792.

7. Здравоохранение в России. 2021: Статистический сборник/Росстат. М., 2021. 171 с.

8. Anaemia. WHO, 2023. Режим доступа: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/anaemia.

9. Клинические рекомендации. Железодефицитная анемия. М.: Министерство здравоохранения Российской Федерации, 2024. 36 с. Режим доступа: https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/669_2.

10. Письмо Минздрава России от 07.06.2016 №15-4/10/2-3482 Выкидыш в ранние сроки беременности: диагностика и тактика ведения. М.: Министерство здравоохранения Российской Федерации, 2016. 28 c. Режим доступа: http://uklcrb.ru/doc/010419_1504.pdf.

11. Клинические рекомендации. Цервикальная интраэпителиальная неоплазия, эрозия и эктропион шейки матки. МКБ 10: N86, N87. М.: Министерство здравоохранения Российской Федерации, 2024. 35 с. Режим доступа: https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/597_3.

Список литературы

1. Reproductive health. Geneva, Switzerland: World Health Organization. Режим доступа: https://www.who.int/southeastasia/health-topics/reproductive-health. [Дата обращения: 17.09.2024].

2. Sexually transmitted infections (STIs). Geneva, Switzerland: World Health Organization. Режим доступа: http://who.int/mediacentre/factsheets/fs110/en/. [Дата обращения: 17.09.2024].

3. Колбая Т.Т. Беременность и роды у женщин различных возрастных групп: Автореф. дис... канд. мед. наук. М., 2011. 24 с.

4. Ситникова Л.Н., Лавлинская Л.И. Организация медицинской помощи беременным групп высокого риска. Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. 2014;8(1):65–72. https://doi.org/10.12737/5030.

5. Соколовская Т.А., Васильева Т.П., Гурьев Д.Л., Туманова Н.Г. Взаимосвязь качества жизни беременной женщины и новорожденного ребенка. Социальные аспекты здоровья населения. 2019;65(6):6. https://doi.org/10.21045/2071-5021-2019-65-6-6.

6. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Economic costs associated with mental retardation, cerebral palsy, hearing loss, and vision impairment – United States, 2003. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2004;53(3):57–9.

7. Drews C.D., Yeargin-Allsopp M., Decoufle P., Murphy C.C. Variation in the influence of selected sociodemographic risk factors for mental retardation. Am J Public Health. 1995;85(3):329–34. https://doi.org/10.2105/ajph.85.3.329.

8. Gustavson K.H. Prevalence and etiology of congenital birth defects, infant mortality and mental retardation in Lahore, Pakistan: a prospective cohort study. Acta Paediatr. 2005;94(6):769–74. https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.2005.tb01981.x.

9. Murphy C.C., Boyle C., Schendel D. et al. Epidemiology of mental retardation in children. Ment Retard Dev Disabil Res Rev. 1998;4(1):6–13. https://doi.org/10.1002/(sici)1098-2779(1998)4:1<6::aid-mrdd3>3.0.co;2-p.

10. Durkin M. The epidemiology of developmental disabilities in low-income countries. Ment Retard Dev Disabil Res Rev. 2002;8(3):206–11. https://doi.org/10.1002/mrdd.10039.

11. Uwineza A., Caberg J.-H., Hitayezu J. et al. Array-CGH analysis in Rwandan patients presenting development delay/intellectual disability with multiple congenital anomalies. BMC Med Genet. 2014;15:79. https://doi.org/10.1186/1471-2350-15-79.

12. Jauhari P., Boggula R., Bhave A. et al. Aetiology of intellectual disability in paediatric outpatients in Northern India. Dev Med Child Neurol. 2011;53(2):167–72. https://doi.org/10.1111/j.1469-8749.2010.03823.x.

13. Seidman L.J., Buka S.L., Goldstein J.M. et al. The relationship of prenatal and perinatal complications to cognitive function in gat age 7 in the New England cohorts of the National Collaborative Perinatal Project. Schizophr Bull. 2000;26(2):309–21. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.schbul.a033455.

14. Boulet S.L., Schieve L.A., Boyle C.A. Birth weight and health and developmental outcomes in US children, 1997–2005. Matern Child Health J. 2011;15(7):836–44. https://doi.org/10.1007/s10995-009-0538-2.

15. Заваденко Н.Н., Ефимов М.С., Заваденко А.Н. и др. Нарушения нервно-психического развития у недоношенных детей с низкой и экстремально низкой массой тела при рождении. Педиатрия. Журнал имени Г.Н. Сперанского. 2015;94(5):142–8.

16. Барычева Л.Ю., Голубева М.В., Кузьмина Е.С., Ракитина Е.Н. Врожденные инфекции и пороки развития у детей. Медицинский вестник Северного Кавказа. 2019;14(3):508–12. (In English). https://doi.org/10.14300/mnnc.2019.14125.

17. Соловьевская Н.Л., Белишева Н.К., Пряничников С.В. Влияние перинатального периода развития на нервно-психическое состояние детей в условиях арктической зоны. Акушерство, Гинекология и Репродукция. 2023;17(1):18–32. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2023.365.

18. Дегтярева А.В., Михайлова О.В., Амирханова Д.Ю. и др. Моторное и психопредречевое развитие глубоконедоношенных детей, перенесших врожденную пневмонию и ранний неонатальный сепсис, в первые 12 месяцев скорригированного возраста. Неонатология: новости, мнения, обучение. 2019;7(4):18–26. https://doi.org/10.24411/2308-2402-2019-14002.

19. Милованова О.А., Амирханова Д.Ю., Миронова А.К. и др. Риски формирования неврологической патологии у глубоконедоношенных детей: обзор литературы и клинические случаи. Медицинский совет. 2021;(1):20–9. https://doi.org/10.21518/2079-701X-2021-1-20-29.

20. Гурьева В.А. Состояние здоровья женщин в двух поколениях, проживающих на территории, подвергшейся радиационному воздействию при испытаниях ядерного устройства на Семипалатинском полигоне: Автореф. дис… докт. мед. наук. СПб, 1996. 34 с.

21. Железникова Л.И. Радиационное загрязнение территории и врожденные аномалии развития (на примере воздействия на население Алтайского края испытаний ядерных устройств на Семипалатинском полигоне): Автореф. дис… канд. биол. наук. Кемерово, 2000. 23 с.

22. Либерман А.Н. Радиация и репродуктивное здоровье. СПб: Новый век, 2003. 225 с.

23. Бондаренко Н.А. Здоровье детей, облученных внутриутробно в различные сроки после аварии на Чернобыльской АЭС, проживающих на территории, подвергшейся воздействию радионуклидов и пути снижения негативных последствий радиационного воздействия. Автореф. дис... канд. мед. наук. М., 2005. 26 с.

24. Пастухова Е.И. Влияние хронического низкоинтенсивного облучения на исходы беременности и родов у женщин в прибрежных селах реки Теча. Автореф. дис... канд. биол. наук. Москва, 2012. 22 с.

25. Дударева Ю.А., Гусева В.А. Долгосрочные последствия радиационного облучения для женского населения, проживающего в районе, прилегающем к Семипалатинскому испытательному полигону. Практическая медицина. 2013;(7):97–102.

26. Верзилина И.Н. Влияние антропогенных загрязнителей атмосферы и солнечной активности на распространенность врожденных пороков развития среди новорожденных детей в Белгороде: Автореф. дис... канд. мед. наук. Оренбург, 2004. 20 с.

27. Belisheva N.K., Lammer H., Biernat H. K., Vashenyuk V.E. The effects of cosmic rays on biological systems – an investigation during GLE events. Astrophys Space Sci Trans. 2012;8(1):7–17. https://doi.org/10.5194/astra-8-7-2012.

28. Белишева Н.К., Талыкова Л.В. Взаимосвязь некоторых патологических исходов беременности с источниками ионизирующего излучения в окружающей среде. V Всероссийская научная конференция с международным участием «Экологические проблемы северных регионов и пути их решения»: тезисы докладов. Апатиты: Кольский научный центр РАН, 2014. Часть 3. 152–6.

29. Нагибович О.А., Уховский Д.М., Жекалов А.Н. и др. Механизмы гипоксии в Арктической зоне Российской Федерации. Вестник Российской Военно-медицинской академии. 2016;(2):202–5.

30. Brooks-Gunn J., Klebanov P.K., Duncan G.J. Ethnic differences in children’s intelligence test scores: role of economic deprivation, home environment, and maternal characteristics. Child Dev. 1996;67(2):396–408.

31. Белишева Н.К. Вклад высокоширотных гелиогеофизических агентов в заболеваемость населения Евро-Арктического региона. Вестник Уральской медицинской академической науки. 2014;(2):5–11.

32. Белишева Н.К., Москвин Р.В. Модуляция геокосмическими агентами распространенности заболеваний детского населения в Мурманской области. Труды Кольского научного центра PAH. 2019;10(8–5):111–24. https://doi.org/10.25702/KSC.2307-5252.2019.10.8.111-124.

33. Радзинский В.Е., Князев С.А., Костин И.Н. Акушерский риск: максимум информации – минимум опасности для матери и младенца. М.: Эксмо, 2009. 286 с.

34. Лавлинская Л.И. Комплексное социально-гигиеническое изучение первородящих женщин в возрасте старше 30 лет, особенности организации диспансеризации: Aвтореф. дис… канд. мед. наук. Рязань, 1995. 20 с.

35. Манухин И.Б., Иванова О.Г., Кузнецов М.И., Кузнецова Е.М. Рациональный подход к родоразрешению первородящих старше 30 лет. Проблемы репродукции. 2013;(3):67–72.

36. Калиева М.А., Пальчиков М.А., Зуйков К.Г. Факторы риска и возможные отдаленные последствия перинатальной энцефалопатии в детском возрасте. Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. 2019;(76):66–71.

37. Нисевич Л.Л., Талалаев А.Г., Каск Л.Н. и др. Перинатальные факторы риска инфицирования плода, патологии и смерти в перинатальном и младенческом возрасте. Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. 2007;6(4):13–7.

38. Филькина О.М., Пыхтина Л.А., Воробьева Е.А. и др. Факторы риска отклонений физического развития у детей раннего возраста с перинатальным поражением центральной нервной системы. Лечение и профилактика. 2015;(1):16–21.

39. Матвеев Р.С., Епифанова Ю.В., Денисова Т.Г. и др. Влияние воспалительных заболеваний пародонта на течение беременности. Здравоохранение Чувашии. 2022;(1):53–63. https://doi.org/10.25589/GIDUV.2022.72.28.002.

40. Хорлякова О.В., Буканова П.А., Колупаев Н.С. Анализ влияния урогенитальных заболеваний на течение беременности. Прокопенковские чтения: Материалы I Международной научно-практической электронной онлайн-конференции, посвященной 90-летию со дня рождения профессора Л.Г. Прокопенко. Курск, 2022. 161–3.

41. Тененчук Н.Д., Бородулина А.А. Влияние сердечно-сосудистых заболеваний на течение и исход беременности. Прорывные научные исследования: актуальные вопросы теории и практики: сборник статей Международной научно-практической конференции. Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2021. 203–7.

42. Бантьева М.Н., Маношкина Е.М. Влияние новой коронавирусной инфекции на течение беременности и родов, а также их исходы для матери и новорожденного (систематический обзор). Социальные аспекты здоровья населения. 2023;69(6):2. https://doi.org/10.21045/2071-5021-2023-69-6-2.

43. Филиппов О.С., Павлов К.Д. Результаты анализа частоты и причин кесарева сечения, основанного на классификации Робсона, в акушерских стационарах Федерального медико-биологического агентства России. Российский вестник акушера-гинеколога. 2023;23(5):7–12. https://doi.org/10.17116/rosakush2023230517.

44. Зефирова Т. П., Мухаметова Р.Р., Юпатов Е.Ю., Хаертдинов А.Т. Оптимизация лечения железодефицитной анемии беременных как ресурс для предупреждения перинатальных осложнений. Акушерство, Гинекология и Репродукция. 2024;18(2):156–65. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2024.476.

45. National Institute for Health and Care Excellence: Guidelines. Ectopic pregnancy and miscarriage: diagnosis and initial management. London: NICE, 2023 Aug 23. Режим доступа: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK544906/. [Дата обращения: 17.09.2024].

46. American College of Obstetricians and Gynecologists’ Committee on Practice Bulletins – Gynecology. ACOG Practice Bulletin No. 200: Early Pregnancy Loss. Obstet Gynecol. 2018;132(5):e197–e207. https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000002899.

47. Акушерство: национальное руководство. Под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, В.Н. Серова, В.Е. Радзинского. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. 1088 с.

48. Management of early pregnancy miscarriage. Clinical practice guideline. Institute of Obstetricians and Gynaecologists, Royal College of Physicians of Ireland and Directorate of Strategy and Clinical Programmes, Health Service Executive. April 2012, Guideline No. 10. Revision date: April 2014. 24 p. Режим доступа: https://pregnancyandinfantloss.ie/wp-content/uploads/2019/03/CLINICAL-PRACTICE-GUIDELINE-ON-MANAGEMENT-OF-EARLY-PREGNANCY-MISCARRIAGE.pdf. [Дата обращения: 17.09.2024].

49. Буянова С.Н., Щукина Н.А., Петросян Е.И. и др. Рубцовая деформация шейки матки. Современный взгляд на проблему. Российский вестник акушера-гинеколога. 2019;19(4):29 36. https://doi.org/10.17116/rosakush20191904129.

50. Буянова С.Н., Щукина Н.А., Петросян Е.И., Дуб Н.В. Тактика ведения пациенток с рубцовой деформацией и элонгацией шейки матки в сочетании с несостоятельностью мышц тазового дна. Российский вестник акушера-гинеколога. 2020;20(4):52 7.

Об авторах

Н. Л. СоловьевскаяRussian Federation

Соловьевская Наталья Леонидовна - к.псх.н. Scopus Author ID: 57189521369. WoS ResearcherID: R-3635-2017.

184209 Апатиты, ул. Ферсмана, д. 16а

С. В. Пряничников

Russian Federation

Пряничников Сергей Васильевич - Scopus Author ID: 16064564100. WoS ResearcherID: H-7789-2017.

184209 Апатиты, ул. Ферсмана, д. 16а

Что уже известно об этой теме?

► Возрастает количество женщин, рожающих детей в возрасте после 30 лет.

Что нового дает статья?

► Возраст первородящих женщин в Евро-Арктической зоне России выше, чем в среднем по стране.

► Из болезней, которые могут влиять на течение беременности и здоровье плода, преобладают инфекционные болезни мочеполовой системы, которые встречаются у каждой пятой беременной.

► В анамнезе у половины беременных имеется эрозия (эктропион) шейки матки, которая в прошлом подвергалась диатермокоагуляции. Число оперативных родов путем кесарева сечения превысило показатели в среднем по России на 13,5 %.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► При проведении лечебных и профилактических мероприятий необходимо учитывать региональные особенности заболеваемости репродуктивной системы женщин, которые превышающие среднеобластные и российские показатели.

► Особое внимание требуется уделить первичной оценке факторов риска осложнений беременности, которая выявила значимые возрастные различия между группами моложе 30 лет и старше 35 лет.

► Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез обусловлен увеличением процента беременных в возрасте старше 35 лет и ранним началом половых отношений.

Рецензия

Для цитирования:

Соловьевская Н.Л., Пряничников С.В. Особенности течения беременности у женщин различных возрастных групп в условиях Кольского Севера. Акушерство, Гинекология и Репродукция. 2025;19(3):327-340. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2025.576

For citation:

Solovevskaya N.L., Pryanichnikov S.V. Age-related features of pregnancy in women in the conditions of the Kola North. Obstetrics, Gynecology and Reproduction. 2025;19(3):327-340. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2025.576

JATS XML

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.