Перейти к:

Патология расположения плаценты и тромбофилия: неочевидная связь

https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2025.545

Аннотация

Цель: проверить гипотезу о связи генетической и приобретенной тромбофилии, а также особенностей родоразрешения у женщин с аномалиями расположения плаценты.

Материалы и методы. Проведено проспективное контролируемое когортное нерандомизированное интервенционное исследование особенностей родоразрешения и наличия тромбофилии у 135 женщин с аномалиями расположения плаценты. Беременные были разделены на 3 группы: группа 1 включала 42 женщины с аномалиями локализации плаценты в анамнезе; группа 2 состояла из 61 беременной, у которой предлежание плаценты было впервые обнаружено во время текущей беременности; группа 3 состояла из 32 женщин с рецидивирующим предлежанием плаценты. В качестве контрольной группы выступали 120 беременных, у которых было установлено нормальное положение плаценты, а также отсутствие отягощенного акушерского анамнеза. Всем женщинам была проведена клиническая оценка течения беременности, ультразвуковое исследование (УЗИ), тестирование на наличие врожденной и/или приобретенной тромбофилии – выявление антифосфолипидных антител (АФА) и генетических форм тромбофилии: мутаций в гене 5,10-метилентетрагидрофолатредуктазы (англ. methylenetetrahydrofolate reductase, MTHFR), мутаций протромбина в гене G20210A, мутации фактора V Leiden, оценка наличия полиморфизма генов фибриногена и ингибитора активатора плазминогена 1.

Результаты. Тромбофилия была обнаружена у значительного числа пациенток с предлежанием плаценты (74,81 %), причем большинство с мультигенной формой принадлежали к группе 3. Сочетание генетической тромбофилии и циркуляции АФА определено у 22,22 % пациенток. Признаки задержки роста плода (ЗРП) выявлены во всех группах: у 4 (9,52 %) в группе 1, у 6 (9,84 %) в группе 2, у 6 (18,75 %) в группе 3 и у 6 (6,67 %) в контрольной группе. Всем пациенткам было проведено родоразрешение путем операции кесарева сечения (КС) – у 31 пациентки преждевременно на сроке 35–37 недель в связи с усилением фетоплацентарной недостаточности и развитием дистресс-синдрома плода: у 10 (23,8 %) беременных группы 1, у 12 (19,7%) группы 2 и у 9 (28,1%) группы 3. У 104 женщин КС было выполнено на сроке 37–38 недель. В группе у женщин с рецидивирующим предлежанием плаценты (группа 3) частота осложнений при родоразрешении значимо отличалась от аналогичных показателей групп 1 и 2 (p < 0,05) и контрольной группы (p < 0,001): было выявлено 13 (40,6 %) случаев гипотонии матки, 6 (18,8 %) случаев атонии и 5 (15,6 %) случаев placenta accretа, что у 7 (21,9 %) пациенток потребовало проведения гистерэктомии. В 4 (12,5 %) случаях были установлены клинические выраженные признаки тромбоза глубоких вен.

Заключение. Результаты исследования указывают на связь между предлежанием плаценты, генетической тромбофилией и возникновением осложнений при родоразрешении. Обнаружена необходимость корректировки подходов к ведению беременности и родоразрешению с этими факторами риска.

Ключевые слова

Для цитирования:

Зубенко В.Б., Третьякова М.В., Кудрявцева Е.С., Калашникова И.С., Шатилина А.Ю., Эйнуллаева А.Э., Блинов Д.В., Аушева С.Э. Патология расположения плаценты и тромбофилия: неочевидная связь. Акушерство, Гинекология и Репродукция. 2025;19(1):35-46. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2025.545

For citation:

Zubenko V.B., Tretyakova M.V., Kudryavtseva E.S., Kalashnikova I.S., Shatilina A.Yu., Einullaeva A.E., Blinov D.V., Ausheva S.E. Pathology of placenta placement and thrombophilia: an inconspicuous connection. Obstetrics, Gynecology and Reproduction. 2025;19(1):35-46. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2025.545

Введение / Introduction

Предлежание плаценты – это патология локализации плаценты, при которой плацента полностью или частично перекрывает внутренний зев шейки матки. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в последние годы прослеживается непрерывный рост частоты предлежания и врастания плаценты, начиная от 1 на 4000 родов в 1970 г. до 1 на 533 в наши дни [1]. Предлежание плаценты является серьезным осложнением беременности, которое повышает риск перинатальной морбидности и смертности [2][3]. Современные методы диагностики и раннего вмешательства позволили существенно снизить уровень летальности, однако проблема оптимизации тактики ведения беременности и родов у пациенток с предлежанием плаценты остается нерешенной. Частота рецидивов предлежания плаценты остается высокой. Согласно отдельным исследованиям, вероятность повторного развития аномального расположения плаценты при последующих беременностях возрастает в 4–8 раз [4][5]. Ключевым фактором, повышающим риск рецидива, является наличие рубцов на матке, особенно после операций кесарева сечения (КС) [3][6][7].

По данным 2020 г., частота случаев предлежания плаценты, сопровождающегося кровотечением или без него, составила соответственно 1,66 и 4,33 на 1000 родов [8]. В III триместре аномалии расположения плаценты встречаются у 0,3–2,0 % беременных, при этом наиболее значимым фактором риска патологии локализации плаценты является предшествующее КС [3][6][7]. Частота предлежания плаценты значительно выше у пациенток с предшествующим КС и наличием рубца на матке (1,31 %) по сравнению с женщинами с вагинальными родами (0,75 %): отношение шансов (англ. odds ratio, ОR) = 1,64. Этот риск возрастает по мере увеличения количества предшествующих КС: ОR = 1,53 за одно предыдущее КС, ОR = 2,63 за 2 и более КС [9].

Возрастной фактор оказывает значительное влияние на вероятность формирования предлежания плаценты: по мере увеличения возраста матери риск данного осложнения неуклонно возрастает. Если у женщин 19 лет и моложе диагностируют предлежание плаценты примерно в 1 случае на 1500 родов, то у беременных старше 35 лет этот показатель существенно возрастает, достигая 1 случая на каждые 100 родов. Подобная тенденция была подтверждена данными масштабного многоцентрового исследования FASTER TRIAL, в котором приняли участие свыше 36 тыс. пациенток. Согласно результатам данного исследования, частота предлежания плаценты у женщин в возрасте старше 35 лет составляла 1,1 %, что более чем вдвое превышало аналогичный показатель среди пациенток моложе 35 лет, равнявшийся 0,5 % [10][11]. Эти результаты позволяют предположить, что с возрастом происходят как физиологические изменения маточно-плацентарного кровотока, так и возможное накопление факторов риска (хирургические вмешательства на матке, воспалительные заболевания, нарушения трофики эндометрия), способствующих аномальному прикреплению и развитию плаценты.

Не менее значимым фактором риска аномалий расположения плаценты является использование вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Почти в 3 раза более высокий риск предлежания плаценты при беременности выявлен при применении ВРТ [12–14].

Курение пагубно влияет не только на течение беременности, здоровье матери и ребенка в целом, но и способствует развитию предлежания плаценты. Компенсаторная гипертрофия плаценты, развивающаяся вследствие курения, впоследствии приводит к предлежанию. Был проведен метаанализ, чтобы оценить взаимосвязь между курением сигарет и возникновением предлежания плаценты, включающий 991 публикацию до октября 2015 г., описывающих более чем 9 млн беременностей. В сравнении с некурящими женщинами OR и относительный риск (англ. relative risk, RR) предлежания плаценты составили 1,42 (95 % доверительный интервал (ДИ) = 1,30–1,54) и 1,27 (95 % ДИ = 1,18–1,35). Эти результаты позволяют предположить, что курение сигарет во время беременности является фактором риска предлежания плаценты [15].

Предлежание плаценты может сопровождаться приращением плаценты (placenta accretа), при такой аномалии риск преждевременных родов (ПР) и больших кровопотерь в процессе бременности и родов значительно повышается. Женщины с предшествующим КС в анамнезе и предлежанием плаценты составляют более 90 % случаев placenta accretа [16][17].

Цель: проверить гипотезу о связи генетической и приобретенной тромбофилии, а также особенностей родоразрешения у женщин с аномалиями расположения плаценты.

Материалы и методы / Materials and Methods

Дизайн исследования / Study design

В рамках настоящего исследования было проведено проспективное когортное интервенционное исследование с контрольной группой без применения рандомизации. Исследовательской площадкой выступил ГБУЗ СК СККПЦ, где в период с 2018 по 2022 гг. было обследовано 255 беременных в возрасте от 18 до 42 лет (средний возраст – 31,3 ± 6,8 лет). Из этого числа 135 пациенток имели диагноз предлежания плаценты. В качестве контрольной группы были отобраны 120 беременных, наблюдавшихся в том же учреждении, но не имевших данного осложнения. Основной задачей исследования являлось определение частоты встречаемости генетически обусловленных и приобретенных тромбофилий, а также всесторонний анализ особенностей течения беременности и родоразрешения, учитывая влияние указанных факторов на исходы для матери и плода.

Критерии включения и исключения / Inclusion and exclusion criteria

Критерии включения в группы с предлежанием плаценты: беременные в возрасте 18 лет и старше; наличие подтвержденного аномального прикрепления плаценты в текущую беременность или в анамнезе; оформленное добровольное согласие на участие в исследовательском проекте.

Критерии включения в контрольную группу: беременные в возрасте 18 лет и старше с физиологическим прикреплением плаценты, не имеющие осложненного акушерского анамнеза; оформленное добровольное согласие на участие в исследовательском проекте.

Критерии исключения: возраст менее 18 лет; наличие обострений хронических заболеваний на момент отбора; психические или когнитивные нарушения, препятствующие полноценному участию в исследовании; отказ от участия в исследовательском проекте независимо от причин.

Группы обследованных / Study groups

В рамках проспективного контролируемого когортного нерандомизированного интервенционного исследования обследовано 135 беременных с подтвержденным диагнозом «предлежание плаценты». Для более детального анализа полученные данные были систематизированы путем формирования 3 групп. В группу 1 включили пациенток (n = 42), у которых ранее уже фиксировались аномалии прикрепления плаценты. В группу 2 вошли женщины (n = 61), впервые столкнувшиеся с предлежанием плаценты именно во время текущей беременности. Группа 3 была представлена пациентками (n = 32) с рецидивирующим предлежанием плаценты. В качестве контрольной группы отобрали 120 беременных с физиологическим расположением плаценты и без негативных акушерских факторов в анамнезе.

Методы исследования / Study methods

Все участницы исследования проходили динамическое клиническое наблюдение на протяжении всей беременности. В комплекс регулярных диагностических мероприятий входили плановые ультразвуковые исследования (УЗИ), проводимые на аппарате GE Voluson E8 (GE Healthcare, Австрия), что позволяло детально оценить состояние плода и плаценты, своевременно выявлять признаки возможных нарушений.

Для оценки врожденных и приобретенных форм тромбофилии применяли многоуровневый подход, включавший исследование антифосфолипидных антител (АФА) методом иммуноферментного анализа с использованием анализатора Anthos (Biochrom, Великобритания). Определение генетической тромбофилии осуществлялось при помощи полимеразной цепной реакции (ПЦР) на приборе Bio-Rad CFX96 (Bio-RadLaboratories, Китай). В ходе генетического исследования идентифицировали мутации в гене 5,10-метилентетрагидрофолатредуктазы (англ. 5,10-methylenetetrahydrofolate reductase, MTHFR), мутацию в гене протромбина G20210A, а также мутацию фактора V Leiden. Дополнительно анализировали полиморфизм генов фибриногена и ингибитора активатора плазминогена-1 (англ. plasminogen activator inhibitor-1, PAI-1), поскольку их наличие может оказывать существенное влияние на формирование и развитие плацентарного комплекса, а также на прогнозирование риска тромботических осложнений. Такой комплексный подход к оценке системы гемостаза и генетической предрасположенности обеспечивал максимально полный сбор данных для дальнейшего анализа влияния тромбофилии на течение беременности при предлежании плаценты.

Статистический анализ / Statistical analysis

Для упорядочения и систематизации исходных данных применяли табличный процессор «Excel» (в составе пакета «Microsoft Office 2013»), что позволило создать структурированные базы данных и обеспечить контроль за корректностью введенной информации. Дальнейший статистический анализ выполняли с использованием программного пакета Statistica 10.0 (StatSoft Inc., США), обладающего широким набором инструментов для многомерной обработки и оценки данных. В ходе анализа рассчитывали абсолютные и относительные величины (процент от общего числа наблюдений), а также определяли средние арифметические значения (M) и среднеквадратические отклонения (σ) для количественных показателей, что давало возможность оценить распределение и вариабельность данных. Для выявления статистически значимых различий между сравниваемыми группами применяли t-критерий Стьюдента, считая различия достоверными при уровне значимости р < 0,05. Такой подход гарантировал надежность интерпретации полученных результатов и обеспечивал обоснованность сделанных выводов.

Результаты и обсуждение / Results and Discussion

Клинико-анамнестическая характеристика / Clinical and anamnestic characteristics

При рассмотрении возрастных характеристик исследуемой выборки средний возраст всех участниц составил 31,3 ± 6,8 лет. Детальный анализ распределения по группам показал, что пациентки с предлежанием плаценты оказались в среднем старше контрольной группы. В частности, у пациенток из группы 1 средний возраст достигал 33,4 ± 6,34 лет, в группе 2 – 32,7 ± 6,9 лет, а в группе 3 – 33,8 ± 5,55 лет. Для сравнения, в контрольной группе, куда были включены все обратившиеся беременные без осложненного акушерского анамнеза, средний возраст составил 29,2 ± 6,63 лет. Статистический анализ подтвердил достоверное отличие возрастных показателей исследовательских групп от контрольной (p < 0,001). Выявленная разница в возрасте может быть связана с тем, что в основные группы включали женщин, уже имевших или столкнувшихся в текущей беременности с предлежанием плаценты, что нередко подразумевает накопление факторов риска и возможное воздействие предшествующих акушерских событий. Напротив, контрольная группа формировалась случайным образом, из числа женщин без осложненного анамнеза, чаще более молодых или не успевших приобрести существенные факторы риска. Таким образом, полученные данные позволяют предположить, что возраст может играть определенную роль в формировании предлежания плаценты, указывая на необходимость более тщательного наблюдения за беременными старшего возраста.

При анализе общего состояния здоровья было установлено, что у 110 (81,48 %) женщин с предлежанием плаценты и у 45 (37,5 %) участниц контрольной группы обнаруживалась экстрагентальная патология. Наиболее распространенными заболеваниями оказались патологии органов дыхания – у 27 пациенток (20,0 %) и 12 (10,0 %), соответственно, мочевыделительной системы – у 31 (22,96 %) и 10 (8,33 %) женщин и сердечно-сосудистой системы – у 23 (17,04 %) и 4 (3,33 %) участниц.

Анализ показателей менструальной функции продемонстрировал существенные различия между пациентками с предлежанием плаценты и контрольной группой. Так, средний возраст наступления первой менструации (менархе) у женщин с аномальным прикреплением плаценты составил 14,6 ± 0,3 года, в то время как у участниц контрольной выборки этот показатель был существенно ниже – 13,2 ± 0,5 года. Все женщины из контрольной группы отмечали регулярность менструального цикла продолжительностью 24–30 дней. Напротив, среди пациенток с предлежанием плаценты у 63 (46,67 %) отмечались различные нарушения менструального цикла, включая гиперполименорею, дисменорею и нерегулярные кровотечения. Подобные изменения могут указывать на специфику гормональной регуляции и состояния эндометрия, что в дальнейшем может сказываться на риске неправильного прикрепления плаценты.

При анализе гинекологической патологии в анамнезе выяснилось, что у 104 (77,04 %) женщин из исследуемых групп и только у 25 (20,83 %) участниц из контрольной группы имелись те или иные гинекологические заболевания. Наиболее распространенными оказались патологии шейки матки – у 37 (27,41 %) против 9 (7,5 %), хронический сальпингоофорит – у 29 (21,48 %) против 7 (5,83 %) и эндометрит – у 16 (11,85 %) против 4 (3,33 %). Такие различия в частоте и структуре гинекологических заболеваний позволяют предположить их вклад в механизмы, способствующие формированию предлежания плаценты, а также подчеркивают необходимость более тщательного скрининга и профилактики данных состояний у женщин группы риска.

Частота и спектр тромбофилии / Thrombophilia frequency and spectrum

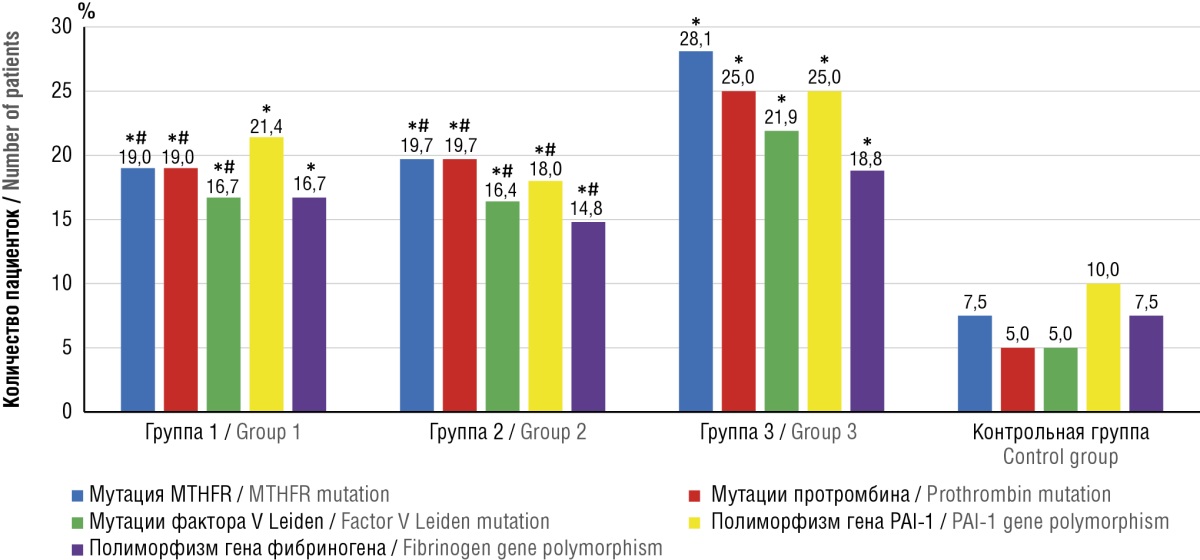

У 101 (74,81 %) пациентки с предлежанием плаценты диагностирована генетическая тромбофилия: в группе 1 – у 31 (73,8 %), в группе 2 – у 44 (72,1 %), в группе 3 – у 26 (81,3 %). В контрольной группе генетическая тромбофилия выявлена только у 29 (24,2 %) женщин (рис. 1).

Рисунок 1. Спектр генетической тромбофилии.

Примечание:  р < 0,05 – различия статистически значимы по сравнению с контрольной группой;

р < 0,05 – различия статистически значимы по сравнению с контрольной группой;  р < 0,05 – различия статистически значимы по сравнению с группой 3; MTHFR – метилентетрагидрофолатредуктаза; PAI-1 – ингибитор активатора плазминогена 1.

р < 0,05 – различия статистически значимы по сравнению с группой 3; MTHFR – метилентетрагидрофолатредуктаза; PAI-1 – ингибитор активатора плазминогена 1.

Figure 1. Genetic thrombophilia spectrum.

Note:  p < 0.05 – significant differences compared to the control group;

p < 0.05 – significant differences compared to the control group;  p < 0.05 – significant differences compared to group 3; MTHFR – methylenetetrahydrofolate reductase; PAI-1 – plasminogen activator inhibitor 1.

p < 0.05 – significant differences compared to group 3; MTHFR – methylenetetrahydrofolate reductase; PAI-1 – plasminogen activator inhibitor 1.

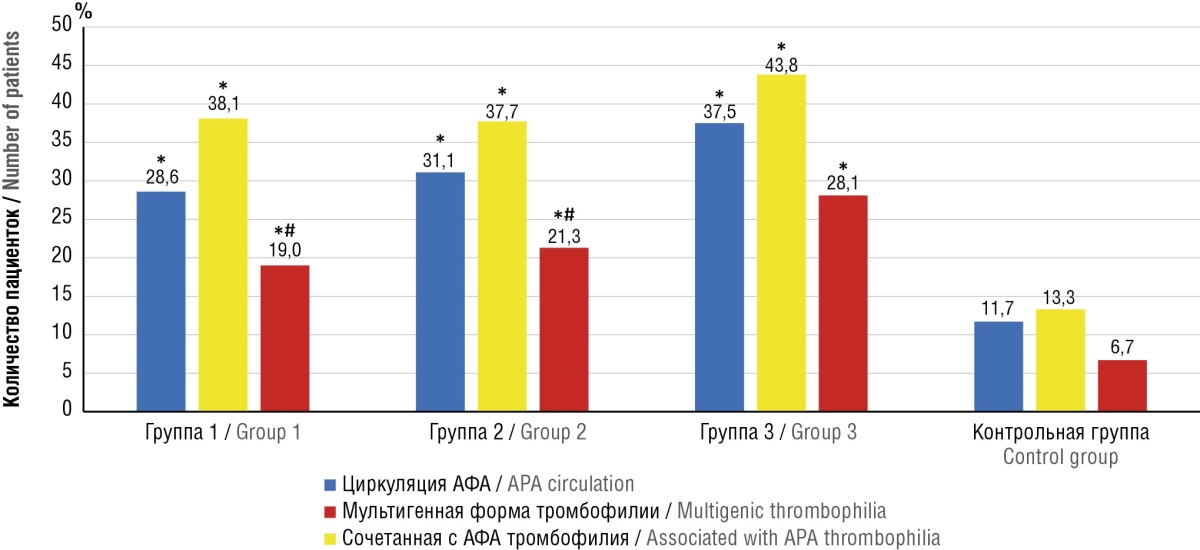

Изучение распространенности мультигенных форм тромбофилии среди исследуемых групп показало, что максимальное число таких случаев было зафиксировано в группе 3 – 14 (43,8 %) пациенток. Несколько меньшие показатели, не достигшие уровня статистической значимости (p = 0,11), наблюдались в группе 1 – 16 (38,1 %) и группе 2 – 23 (37,7 %). В то же время в контрольной группе частота мультигенных вариантов тромбофилии оказалась существенно ниже: всего 16 (13,3 %), что было статистически значимо (р < 0,01).

Сочетанные формы тромбофилии, включающие одновременно генетический и приобретенный компоненты, встречались реже. Среди всех исследуемых групп подобный тип нарушения гемостаза выявляли у 30 (22,22 %) беременных. В частности, в группе 1 таких пациенток насчитывалось 8 (19,0 %), в группе 2 – 13 (21,3 %), а в группе 3 – 9 (28,1 %). В контрольной выборке данный показатель был значительно ниже (р < 0,01) и составил всего 8 (6,7 %) случаев. Эти различия подчеркивают важность комплексной оценки генетических и приобретенных факторов риска тромбофилии в контексте осложненного течения беременности (рис. 2).

Рисунок 2. Мультигенные и сочетанные формы тромбофилии.

Примечание:  р < 0,05 – различия статистически значимы по сравнению с контрольной группой;

р < 0,05 – различия статистически значимы по сравнению с контрольной группой;  р < 0,05 – различия статистически значимы по сравнению с группой 3; АФА – антифосфолипидные антитела.

р < 0,05 – различия статистически значимы по сравнению с группой 3; АФА – антифосфолипидные антитела.

Figure 2. Multigenic and combination forms of thrombophilia.

Note:  р < 0.05 – significant differences compared to the control group;

р < 0.05 – significant differences compared to the control group;  p < 0.05 – significant differences compared to group 3; APA – antiphospholipid antibodies.

p < 0.05 – significant differences compared to group 3; APA – antiphospholipid antibodies.

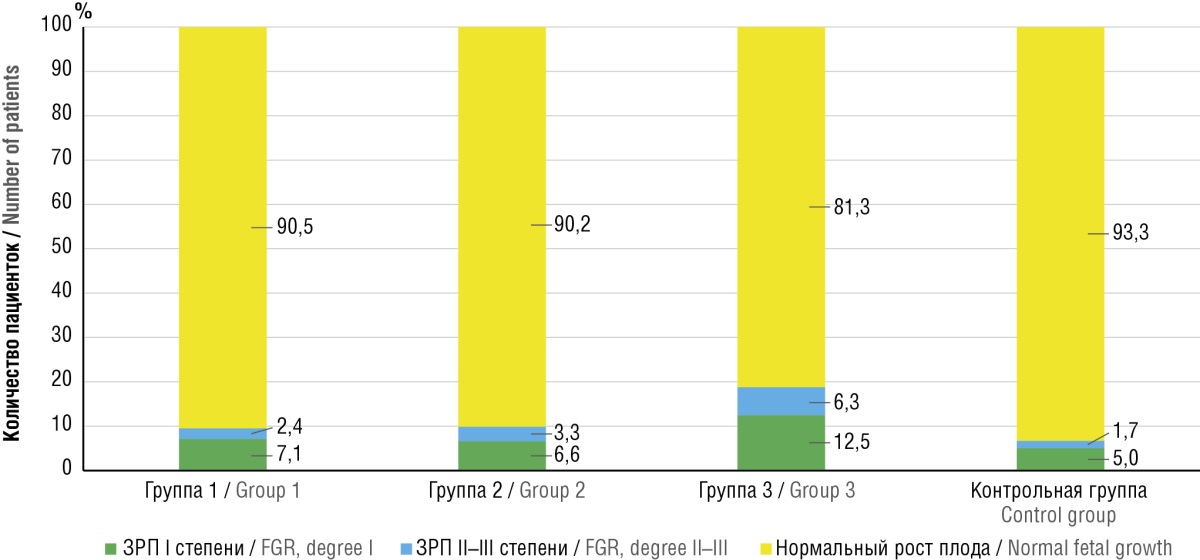

Согласно результатам ультразвуковой фетометрии, признаки задержки роста плода (ЗРП) встречались во всех исследуемых группах (рис. 3). В группе 1 данное осложнение было зафиксировано у 4 (9,52 %) пациенток, в группе 2 – у 6 (9,84 %), в группе 3 – у 6 (18,75 %) беременных, а в контрольной группе – у 6 (6,67 %). Самая высокая частота ЗРП отмечена в группе 3, где имелось рецидивирующее предлежание плаценты в течение данной беременности. Данное отличие было статистически значимым (р < 0,05) по сравнению с другими группами.

Рисунок 3. Признаки задержки роста плода (ЗРП) в группах обследованных женщин.

Figure 3. Signs of fetal growth restriction (FGR) in groups of examined women.

Методы и сроки родоразрешения / Methods and timing of delivery

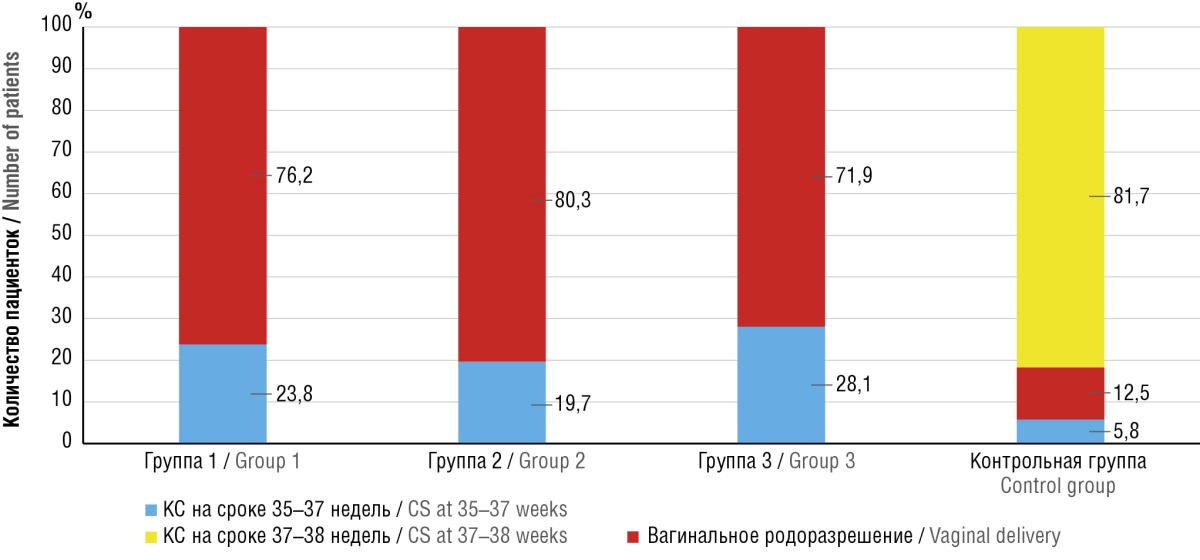

Всем пациенткам с предлежанием плаценты было проведено родоразрешение путем операции КС; у 31 пациентки преждевременно на сроке 35–37 недель в связи с усилением фетоплацентарной недостаточности и развитием дистресс-синдрома плода: у 10 (23,8 %) беременных группы 1, у 12 (19,7%) группы 2 и у 9 (28,1 %) группы 3. При этом кровопотеря во время операции составила 1278,33 ± 329,87 мл. У 104 женщин КС было выполнено на сроке 37–38 недель, кровопотеря составила 1309,52 ± 447,39 мл.

В контрольной группе операция КС была проведена 22 беременным, из них 7 (5,8 %) на сроке 35–37 недель, 15 (12,5 %) проведено срочное КС, кровопотеря составила 674,0 ± 58,6 мл (рис. 4).

Рисунок 4. Срок и метод родоразрешения.

Примечание: КС – операция кесарева сечения.

Figure 4. Timing and route of delivery.

Note: CS – caesarean section.

При родоразрешении пациенток с предлежанием плаценты был определен значимо больший процент осложнений по сравнению с женщинами контрольной группы. Так, в группе 1 было выявлено 13 (31,0 %) случаев гипотонии матки, 5 (11,9 %) случаев атонии и 3 (7,1 %) случая placenta accretа, что у 6 (14,3 %) пациенток потребовало проведения гистерэктомии. В 3 (7,1 %) случаях были обнаружены клинические выраженные признаки тромбоза глубоких вен (ТГВ). В группе 2 процент осложнений был сопоставим с показателями группы 1, но существенно отличался от таковых в группе 3 и группе контроля: было выявлено 17 (27,9 %) случаев гипотонии матки, 8 (13,1 %) атонии и 5 (8,2 %) случая placenta accretа, что у 7 (11,5 %) пациенток потребовало проведения гистерэктомии. В 2 (3,3 %) случаях были установлены клинические выраженные признаки ТГВ.

В группе 3 у женщин с рецидивирующим предлежанием плаценты частота осложнений при родоразрешении значимо отличалась как от аналогичных показателей групп 1 и 2 (p < 0,05), так и контрольной группы (p < 0,001) (табл. 1). Так, было выявлено 13 (40,6 %) случаев гипотонии матки, 6 (18,8 %) атонии и 5 (15,6 %) случаев placenta accretа, что у 7 (21,9 %) пациенток потребовало проведения гистерэктомии. В 4 (12,5 %) случаях были обнаружены клинические выраженные признаки ТГВ.

Таблица 1. Осложнения при родоразрешении.

Table 1. Complications during delivery.

|

Показатель Parameter |

Группа 1 / Group 1 n (%) |

Группа 2 / Group 2 n (%) |

Группа 3 / Group 3 n (%) |

Контрольная группа Control group n (%) |

|

Гипотония матки / Uterine hypotonia |

13 (31,0) |

17 (27,9) |

13 (40,6) |

9 (7,5) |

|

Атония матки / Uterine atonia |

5 (11,9) |

8 (13,1) |

6 (18,8) |

2 (1,7) |

|

Placenta accretа |

3 (7,1) |

5 (8,2) |

5 (15,6) |

0 (0) |

|

Гистерэктомия / Hysterectomy |

6 (14,3) |

7 (11,5) |

7 (21,9) |

0 (0) |

|

Тромботические осложнения |

3 (7,1) |

2 (3,3) |

4 (12,5) |

0 (0) |

Примечание:  p < 0,05 – различия статистически значимы по сравнению с контрольной группой;

p < 0,05 – различия статистически значимы по сравнению с контрольной группой;  p < 0,05 – различия статистически значимы по сравнению с группой 3.

p < 0,05 – различия статистически значимы по сравнению с группой 3.

Note:  p < 0.05 – differences are significant compared to control group;

p < 0.05 – differences are significant compared to control group;  p < 0.05 – differences are significant compared to group 3.

p < 0.05 – differences are significant compared to group 3.

Сопоставление с другими исследованиями и интерпретация / Benchmarking with other studies and interpretation

Предлежание плаценты имеет большое влияние на исход беременности и родов. В исследовании J.Y. Lee с соавт. изучали материнскую заболеваемость у женщин с аномалиями расположения плаценты и выявляли основные факторы риска кровотечения. Выяснилось, что у женщин с аномалиями расположения плаценты кровопотеря была выше, и чаще развивалось массивное кровотечение: 19 % против 7 % (ОР = 2,6; 95 % ДИ = 1,9–3,5). Наблюдалась гипотония, требующая применения утеротоников (ОР = 3,1; 95 % ДИ = 2,0–4,9), необходимость переливания эритроцитарной массы (ОР = 3,8; 95 % ДИ = 2,5–5,7) и необходимость гистерэктомии (ОР = 5,1; 95 % ДИ = 1,5–17,3) [9]. Эти данные коррелируют с таковыми в нашем исследовании.

Предлежание и плотное прикрепление плаценты являются серьезными акушерскими осложнениями, которые могут оказывать взаимное влияние друг на друга и таким образом способствовать развитию тяжелых последствий для матери и плода [18]. Placenta accreta характеризуется ненормальным проникновением вилл плаценты в миометрий, что может приводить к сильным кровотечениям при попытках отделения плаценты после рождения ребенка [16]. Согласно данным некоторых исследований, у женщин, у которых в предыдущей беременности имело место предлежание плаценты, риск развития аномального прикрепления плаценты в последующих беременностях увеличивается в 2–3 раза [19]. Это обусловлено тем, что повышенное кровотечение, ассоциированное с предлежащей плацентой, приводит к повреждению эндометрия и повышает вероятность аномального прикрепления плаценты в дальнейшем. В то же время женщины с плотным прикреплением плаценты имеют увеличенный риск предлежания плаценты. Как указывают некоторые исследования, при плотном прикреплении плаценты до 10 % выявляется и ее предлежание [17].

С предлежанием плаценты ассоциирован также повышенный риск ПР и ЗРП – 12,0 % и 3,7 %, соответственно [20]. В исследовании А. Oben с соавт. выявлено, что ПР значительно чаще происходят при предлежении плаценты: среди 38540 женщин у 230 (0,6 %) имелась данная патология. У беременных с предлежанием плаценты в сравнении с группой контроля была значительная взаимосвязь с ПР до 28 недель (3,5 % против 1,3 %; р = 0,003), 32 недель (11,7 % против 2,5 %; р < 0,001) и 34 недель (16,1 % против 3,0 %; р < 0,001) беременности [21].

В литературе нет единого мнения относительно связи между предлежанием плаценты и низкой массой тела плода при рождении. Так, было проведено исследование, в которое было включено 212 беременных, разделенных на 2 группы: 106 пациенток с предлежанием плаценты (группа ПП) и 106 женщин с нормальным расположением плаценты (группа НПП). Количество новорожденных с низкой массой тела при рождении было сопоставимым в обеих группах без статистически значимой разницы (р = 0,555) [20]. ПР и предлежание плаценты являются двумя отдельными акушерскими состояниями, однако они могут быть взаимосвязаны [22][23].

Несмотря на то что современные диагностические технологии сегодня позволяют достаточно точно выявить аномалии расположения плаценты, ПР и предлежание плаценты продолжают оставаться важными причинами материнской и перинатальной морбидности и летальности.

Согласно имеющимся данным, тромбофилии, особенно мультигенные или сочетанные варианты, способны негативно влиять на формирование и функционирование плаценты, что рассматривается как один из ключевых механизмов развития ряда акушерских осложнений [24]. Наше исследование подтвердило данное предположение: в группе пациенток с рецидивирующим предлежанием плаценты частота тромбофилии была значительно выше, чем в остальных группах, и статистически значимо превосходила показатели контрольной выборки. Примечательно, что наиболее часто при аномальном прикреплении плаценты регистрировались мутации гена MTHFR, гена протромбина, а также полиморфизм PAI-1, тогда как изменения в гене фибриногена встречались реже.

При наличии предлежания плаценты тромбофилия усугубляет клиническую ситуацию, поскольку вызванные ею коагуляционные нарушения могут привести к тромбозу плацентарных сосудов и частичному или полному отслоению плаценты. Подобные процессы увеличивают риск внутриутробной ЗРП, внутриутробной гибели и ПР. Помимо этого, у женщин с тромбофилией повышается вероятность тромбоэмболических событий при проведении КС, а также возрастает риск послеродовых кровотечений.

Таким образом, тромбофилия в случае беременности с предлежанием плаценты требует обязательного учета при планировании ведения беременности и разработке стратегии родоразрешения с учетом повышенного риска развития как местных, так и общих осложнений.

Заключение / Conclusion

Обобщая полученные результаты, можно отметить, что значительная распространенность как генетически обусловленных, так и приобретенных форм тромбофилии среди женщин с предлежанием плаценты свидетельствует о повышенном риске тяжелых акушерских осложнений. Таким образом, особенно важным становится комплексный анализ состояния гемостаза, начиная с прегравидарного этапа и в течение всей беременности. Наблюдения, представленные в нашем исследовании, подтверждают наличие устойчивой связи между различными видами тромбофилии и предлежанием плаценты. В связи с этим целесообразно рекомендовать прегравидарный скрининг на наличие тромбофилии женщинам, входящим в группу повышенного риска формирования данной патологии. Кроме того, систематический мониторинг развития плаценты и состояния плода у беременных с уже установленным предлежанием плаценты позволит своевременно выбирать оптимальные стратегию и сроки родоразрешения, снижая вероятность негативных последствий для матери и ребенка.

Учитывая высокую частоту выявления тромбофилий у пациенток с предлежанием плаценты, следует также рассмотреть возможность применения антикоагулянтной терапии для пациенток с высоким риском осложнений. Такой подход может служить дополнительным инструментом в снижении частоты и тяжести неблагоприятных исходов, обеспечивая более благоприятный прогноз и улучшая качество акушерско-гинекологической помощи.

Исследование подчеркивает значимость выявления аномалий расположения плаценты в сочетании с ЗРП для прогнозирования вероятности большой кровопотери в процессе КС, ПР и осложнений в процессе родоразрещения.

Список литературы

1. Park H.S., Cho H.S. Management of massive hemorrhage in pregnant women with placenta previa. Anesth Pain Med (Seoul). 2020;15(4):409– 16. https://doi.org/10.17085/apm.20076.

2. Findik F.M. Factors associated with placenta previa: a retrospective, single-center study in Turkey. Med Sci Monit. 2022;28:e938023. https://doi.org/10.12659/MSM.938023.

3. Jenabi E., Salimi Z., Bashirian S. et al. The risk factors associated with placenta previa: An umbrella review. Placenta. 2022;117:21–7. https://doi.org/10.1016/j.placenta.2021.10.009.

4. Zhang L., Bi S., Du L. et al. Effect of previous placenta previa on outcome of next pregnancy: a 10-year retrospective cohort study. BMC Pregnancy Childbirth. 2020;20(1):212. https://doi.org/10.1186/s12884-020-02890-3.

5. Roberts C.L., Algert C.S., Warrendorf J. et al. Trends and recurrence of placenta praevia: a population-based study. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2012;52(5):483–6. https://doi.org/10.1111/j.1479-828X.2012.01470.x.

6. Pun I., Singh A. Feto-maternal outcomes in placenta previa with and without previous Сesarean section. J Nepal Health Res Counc. 2022;20(1):142–6. https://doi.org/10.33314/jnhrc.v20i01.3640.

7. Findik F.M., Icen M.S. Clinical comparison of anterior or posterior placental location with placenta previa and history of previous Сesarean section delivery. Med Sci Monit. 2023;29:e939326. https://doi.org/10.12659/MSM.939326.

8. Клинические рекомендации – Патологическое прикрепление плаценты (предлежание и врастание плаценты) – 2023-2024-2025 (22.05.2023). М.: Министерство здравоохранения Российской Федерации, 2023. 47 с. Режим доступа: https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/767_1. [Дата обращения: 30.06.2024].

9. Lee J.Y., Ahn E.H., Kang S. et al. Scoring model to predict massive postpartum bleeding in pregnancies with placenta previa: A retrospective cohort study. J Obstet Gynaecol Res. 2018;44(1):54–60. https://doi.org/10.1111/jog.13480.

10. Rose A.A.S, Gopalan U. Correlation of maternal age with placenta previa. Int J Med Res Rev. 2015;3(9):914–8. https://doi.org/10.17511/ijmrr.2015.i9.171.

11. Martinelli K.G., Garcia É.M., Dos Santos Neto E.T., Nogueira da Gama S.G. Advanced maternal age and its association with placenta praevia and placental abruption: a meta-analysis. Cad Saude Publica. 2018;34(2):e00206116. https://doi.org/10.1590/0102-311X00206116.

12. Salmanian B., Fox K.A., Arian S.E. et al. In vitro fertilization as an independent risk factor for placenta accreta spectrum. Am J Obstet Gynecol. 2020;223(4):568.e1–568.e5. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2020.04.026.

13. Romundstad L.B., Romundstad P.R., Sunde A. et al. Increased risk of placenta previa in pregnancies following IVF/ICSI; a comparison of ART and non-ART pregnancies in the same mother. Hum Reprod. 2006;21(9):2353–8. https://doi.org/10.1093/humrep/del153.

14. Karami M., Jenabi E., Fereidooni B. The association of placenta previa and assisted reproductive techniques: a meta-analysis. J Matern Fetal Neonatal Med. 2018;31(14):1940–7. https://doi.org/10.1080/14767058.2017.1332035.

15. Shobeiri F., Jenabi E. Smoking and placenta previa: a meta-analysis. J Matern Fetal Neonatal Med. 2017;30(24):2985–90. https://doi.org/10.1080/14767058.2016.1271405.

16. Umeh U.A., Eleje G.U., Onuh J.U. et al. Comparison of placenta previa and placenta accreta spectrum disorder following previous Сesarean section between women with a short and normal interpregnancy interval. Obstet Gynecol Int. 2022;2022:8028639. https://doi.org/10.1155/2022/8028639.

17. Pegu B., Thiagaraju C., Nayak D., Subbaiah M. Placenta accreta spectrum – a catastrophic situation in obstetrics. Obstet Gynecol Sci. 2021;64(3):239–47. https://doi.org/10.5468/ogs.20345.

18. Choi S.K., Chung H.S., Ko H.S. et al. Hemorrhagic morbidity in nulliparous patients with placenta previa without placenta accrete spectrum disorders. Niger J Clin Pract. 2023;26(4):432–7. https://doi.org/10.4103/njcp.njcp_456_22.

19. ADoPAD (Antenatal Diagnosis of Placental Attachment Disorders) Study Group. Determinants of emergency Cesarean delivery in pregnancies complicated by placenta previa with or without placenta accreta spectrum disorder: analysis of ADoPAD cohort. Ultrasound Obstet Gynecol. 2024;63(2):243–50. https://doi.org/10.1002/uog.27465.

20. Vahanian S.A., Lavery J.A., Ananth C.V., Vintzileos A. Placental implantation abnormalities and risk of preterm delivery: a systematic review and meta-analysis. Am J Obstet Gynecol. 2015;213(4 Suppl):S78–90. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2015.05.058.

21. Oben A., Ausbeck E.B., Gazi M.N. et al. Association between number of prior Cesareans and early preterm delivery in women with abnormal placentation. Am J Perinatol. 2021;38(4):326–31. https://doi.org/10.1055/s-0040-1717107.

22. Zlatnik M.G., Cheng Y.W., Norton M.E. et al. Placenta previa and the risk of preterm delivery. J Matern Fetal Neonatal Med. 2007;20(10):719-23. https://doi.org/10.1080/14767050701530163.

23. Jing L., Wei G., Mengfan S., Yanyan H. Effect of site of placentation on pregnancy outcomes in patients with placenta previa. PLoS One. 2018;13(7):e0200252. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0200252.

24. Assou S., Boumela I., Haouzi D. et al. Dynamic changes in gene expression during human early embryo development: from fundamental aspects to clinical applications. Hum Reprod Update. 2011;17(2):272–90. https://doi.org/10.1093/humupd/dmq036.

Об авторах

В. Б. ЗубенкоРоссия

Владислав Борисович Зубенко

355041 Ставрополь, ул. Ломоносова, д. 44; 119991 Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2

М. В. Третьякова

Россия

Третьякова Мария Владимировна, к.м.н.

119991 Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2

Е. С. Кудрявцева

Россия

Кудрявцева Екатерина Сергеевна

119991 Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2

И. С. Калашникова

Россия

Калашникова Ирина Сергеевна, к.м.н.

119991 Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2

А. Ю. Шатилина

Россия

Шатилина Анастасия Юрьевна

119991 Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2

А. Э. Эйнуллаева

Россия

Эйнуллаева Аркиназ Элхан кызы

117198 Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 8

Д. В. Блинов

Россия

Блинов Дмитрий Владиславович, к.м.н.

Scopus Author ID: 6701744871

WoS ResearcherID: E-8906-2017

101000 Москва, Лялин переулок, д. 11–13/1; 123056 Москва, 2-я Брестская ул., д. 5, с. 1–1а; 141551 Московская область, деревня Голубое, Родниковая ул., стр. 6, к. 1

С. Э. Аушева

Россия

Аушева Самира Эдильхановна

119991 Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2

Что уже известно об этой теме?

► Тромбофилия может способствовать тромбозу сосудов матки, что может нарушить кровоснабжение плаценты и привести к ее неправильному развитию.

► Аномалии расположения плаценты могут быть обусловлены нарушением формирования плаценты, которое может произойти из-за тромбоза сосудов плаценты.

► При наличии тромбофилии риск развития акушерских осложнений возрастает, особенно в сочетании с предлежанием плаценты, что может повлечь такие серьезные последствия, как задержка роста плода (ЗРП), преждевременные роды и повышенная вероятность кровотечения во время и после родов.

Что нового дает статья?

► Выявлена высокая частота тромбофилии среди пациенток с предлежанием плаценты, что подчеркивает связь между генетической и приобретенной тромбофилией и предлежанием плаценты.

► Предлежание плаценты ассоциировано с повышенным риском ЗРП, выявляемого по УЗИ фетометрии. Это особенно относится к группе с рецидивирующим предлежанием плаценты.

► Показано, что у пациенток с предлежанием плаценты чаще развивается гипотония и атония матки, тромбоз глубоких вен.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Учитывая высокую частоту тромбофилии среди пациенток с предлежанием плаценты, прегравидарный скрининг на тромбофилию в группах риска может привести к уменьшению риска для матери и ребенка.

► Необходимо разработать стратегию применения антикоагулянтной терапии у таких женщин, что поможет снизить риск акушерских осложнений, связанных с тромбофилией и предлежанием плаценты.

► Выявление сочетания аномалий расположения плаценты и ЗРП может служить важным прогностическим маркером значительной кровопотери в процессе родоразрешения и других осложнений.

Рецензия

Для цитирования:

Зубенко В.Б., Третьякова М.В., Кудрявцева Е.С., Калашникова И.С., Шатилина А.Ю., Эйнуллаева А.Э., Блинов Д.В., Аушева С.Э. Патология расположения плаценты и тромбофилия: неочевидная связь. Акушерство, Гинекология и Репродукция. 2025;19(1):35-46. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2025.545

For citation:

Zubenko V.B., Tretyakova M.V., Kudryavtseva E.S., Kalashnikova I.S., Shatilina A.Yu., Einullaeva A.E., Blinov D.V., Ausheva S.E. Pathology of placenta placement and thrombophilia: an inconspicuous connection. Obstetrics, Gynecology and Reproduction. 2025;19(1):35-46. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2025.545

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.