Перейти к:

100 лет исследования болезни Мошковица и тромботической микроангиопатии: взгляд в прошлое и перспективы

https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2024.544

Аннотация

В статье рассматривается история изучения тромботической микроангиопатии (ТМА) за последние 100 лет. Описаны важные события и открытия ученых со всего мира, внесших большой вклад в понимание этиологии, патогенеза и лечения ТМА. Рассматриваются перспективы изучения ТМА в настоящее время, особенно в акушерской практике.

Ключевые слова

Для цитирования:

Шатилина А.Ю., Гаджиева А.Б., Велиханова Л.М., Мещеряков А.A., Гашимова Н.Р., Григорьева К.Н., Воробьев А.В. 100 лет исследования болезни Мошковица и тромботической микроангиопатии: взгляд в прошлое и перспективы. Акушерство, Гинекология и Репродукция. 2024;18(4):603-611. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2024.544

For citation:

Shatilina A.Yu., Hajiyeva A.B., Valikhanova L.M., Meshcheryakov A.A., Gashimova N.R., Grigoreva K.N., Vorobev A.V. 100 years of Moschcowitz disease and thrombotic microangiopathy research: a look into the past and prospects. Obstetrics, Gynecology and Reproduction. 2024;18(4):603-611. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2024.544

Введение / Introduction

Болезнь Мошковица, широко известная как тромботическая тромбоцитопеническая пурпура (ТТП), на протяжении длительного времени остается объектом углубленных исследований. С момента ее открытия в первой четверти XX века, патология, которая характеризуется нарушениями свертывающей системы крови, стала основой для многочисленных исследовательских работ, целью которых было углубление понимания о биологической природе и патогенезе болезни, тем самым способствуя улучшению методов ее диагностики и лечения. Характерными признаками этой патологии являются микроангиопатическая гемолитическая анемия (МАГА), тромбоцитопения и множественная органная дисфункция, объединенных сейчас в понятие тромботическая микроангиопатия (ТМА). ТМА – это группа заболеваний, объединенных общим патофизиологическим процессом, характеризующимся тромбозом артериол и капилляров. В результате возникают повреждения мелких кровеносных сосудов, что ведет к разрушению эритроцитов из-за прохождения через поврежденные сосуды, снижению количества тромбоцитов из-за их активного расхода на формирование тромбов и полиорганной недостаточности из-за тромбоза сосудов и нарушения перфузии органов. К тромботическим микроангиопатиям относят ТТП, гемолитико-уремический синдром (ГУС), а также ряд вторичных ТМА, которые могут быть вызваны медикаментозной терапией, инфекциями или сопутствующими заболеваниями. Лечение зависит от конкретного заболевания в рамках группы ТМА и может включать плазмаферез, иммуносупрессивную терапию, поддерживающую терапию и в случае ГУС – гемодиализ. Важно отметить, что независимо от конкретного диагноза, любое состояние из группы ТМА требует немедленного медицинского вмешательства, так как может перерасти в жизнеугрожающее состояние.

Открытие болезни Мошковица / Discovery of Moshkovitz's disease

Ровно сто лет назад, в 1924 г., доктор Эли Мошковиц (рис. 1) опубликовал первое описание молодой пациентки, умершей от неизвестного на тот момент острого заболевания. В 1924 г. 16-летняя девочка была госпитализирована в больницу Бет Исраэль в Нью-Йорке с острым заболеванием. Пациентка жаловалась на лихорадку, бледность, петехии, слабость и развивающийся паралич левой руки и ноги. Она впала в кому и умерла через неделю после поступления в больницу [1]. При вскрытии были выявлены распространенные «гиалиновые» микротромбы в капиллярах и артериолах различных органов, в том числе в сердце, селезенке и почках. Причина этого смертельного заболевания, у казалось бы здоровой девочки, была неизвестна.

Рисунок 1. Эли Мошковиц (1879–1964).

Figure 1. Eli Moschcowitz (1879–1964).

В 1947 г. К. Singer с соавт. описали случай девушки, результаты вскрытия которой были почти идентичны таковым у пациентки Мошковица: множественные микротромбы в различных органах [2]. Перед смертью у девочки наблюдалась тяжелая анемия с ретикулоцитозом и выраженной тромбоцитопенией. К. Singer с соавт. предложили гипотезу, что микрососудистые тромбы состоят из тромбоцитов и фибрина, и после анализа всех зарегистрированных на тот момент пациентов с подобными признаками предположили, что это специфическое заболевание, при котором тромбоцитопения возникает в результате массивного внутрисосудистого потребления тромбоцитов при диссеминированном микрососудистом тромботическом процессе. В отличие от более распространенной «идиопатической тромбоцитопенической пурпуры» (сегодня известной как иммунная тромбоцитопения) К. Singer предложил назвать это заболевание «тромботической тромбоцитопенической пурпурой» (ТТП) [2]. Это название используется до сих пор.

В 1966 г. все зарегистрированные на тот момент пациенты с диагнозом ТТП были рассмотрены E.L. Amorosi и J.E. Ultmann (рис. 2) [3]. Они определили диагностическую пентаду признаков: гемолитическая анемия с морфологическими признаками фрагментации эритроцитов в мазке крови (шистоциты, шлемовидные клетки), тромбоцитопения потребления, неврологические симптомы, дисфункция почек и лихорадка. Также они отметили посмертные результаты широко распространенного микрососудистого тромбоза без воспалительных изменений кровеносных сосудов. Авторы поставили под сомнение природу «гиалиновых» микротромбов и отметили, что летальный исход наблюдается почти у всех пациентов, а также отдельно подчеркнули отсутствие какого-либо эффекта от терапии [3].

Рисунок 2. Джон Эрнест Ультманн (1925–2000).

Figure 2. John Ernest Ultmann (1925–2000).

Открытие фактора фон Виллебранда / von Willebrand factor discovery

В 1926 г. доктор Эрик фон Виллебранд (рис. 3) описал наследственную коагулопатию, которая ныне известна как болезнь Виллебранда [4][5]. Он наблюдал за семьей, в которой больные с нормальным количеством тромбоцитов умирали в разном возрасте от кровотечений различного генеза. В 1950–1960-х годах пониженный уровень активности фактора VIII (FVIII) был определен как возможная причина данного заболевания. Также было отмечено, что дефицит данного фактора можно было возместить инфузией плазмы или ее отдельных фракций. Позже, в 1971 г., был проведен иммунологический анализ, в котором было выявлено, что наследственная коагулопатия обусловлена дефицитом не фактора FVIII, а совсем другого протеина, который и был назван в честь первооткрывателя – фактор фон Виллебранда (англ. von Willebrand factor, vWF).

Рисунок 3. Эрик Адольф фон Виллебранд (1870–1949).

Figure 3. Erik Adolf von Willebrand (1870–1949).

Изучение других форм тромботической микроангиопатии / Study of other forms of thrombotic microangiopathy

В 1978 г. J.D. Upshaw (рис. 4) опубликовал отчет о случае заболевания в Медицинском журнале Новой Англии [6]. Была описана 29-летняя женщина, которая страдала от рецидивирующих эпизодов лихорадки, петехий, выраженной тромбоцитопении и микроангиопатической гемолитической анемии, начиная с возраста 6 мес. Терапия кортикостероидами, антибиотикотерапия и спленэктомия не помогли. Однако переливание крови приводило к улучшению состояния пациентки. J.D. Upshaw сделал вывод, что плазменный фактор может иметь важное значение, и при следующем эпизоде заболевания пациентку лечили исключительно двумя единицами бедной тромбоцитами плазмы. Пациентка хорошо реагировала на инфузию свежезамороженной плазмы, нормализуя количество тромбоцитов и уровень гематокрита без необходимости переливания эритроцитов.

Рисунок 4. Джефферсон Д. Апшоу (1905–1983).

Figure 4. Jefferson D. Upshaw (1905–1983).

В 1955 г. под руководством C. Gasser было описано состояние, обнаруженное у 5 детей, оно характеризовалось наличием острой почечной недостаточности, гемолитической анемии и тромбоцитопении, которые развивались после инфекционной диареи, обусловленной продукцией шигатоксина Escherichia coli-HUS (STEC-HUS), авторы назвали этот комплекс симптомов ГУС [7]. Подробное описание ГУС C. Gasser дал в 1966 г., поэтому комплекс симптомов еще называется болезнь Гассера [8]. Для ГУС, поражающий детей раннего возраста чаще, чем взрослых, характерна триада симптомов – МАГА, тромбоцитопения и острая почечная недостаточность. Провоцирующими причинами ГУС может быть геморрагический колит, злокачественные новообразования и противоопухолевое лечение, беременность, трансплантация органов. С тех пор как в 1983 г. была отмечена патогенетическая связь между ГУС и веротоксин-продуцирующей инфекцией Escherichia coli (VTEC), произошел значительный прогресс в понимании инфекции VTEC, как одной из ведущих причин ГУС [9].

Открытие ADAMTS-13 и ее роли в системе гемостаза / Discovery of ADAMTS-13 and its role in hemostasis

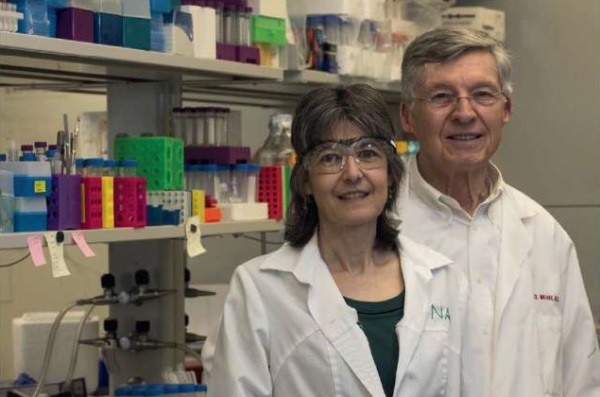

В 1982 г. J.L. Moake с соавт. (рис. 5) описали сверхбольшие мультимеры vWF у пациентов с хронической рецидивирующей формой ТТП [10]. Будучи наиболее тромбогенной формой этой молекулы, они высвобождались из телец Вейбеля–Паладе [11] и поступали в кровоток при стимуляции или повреждении эндотелиальных клеток сосудов [12]. J.L. Moake с соавт. предположили, что эти мультимеры, присутствующие в плазме крови в период ремиссии, ответственны за скопление и слипание тромбоцитов в микрососудистом русле во время острых эпизодов ТТП, так как в это время они исчезали из плазмы. Предполагалось, что существование этих гиперадгезивных молекул объясняется дефицитом «деполимеразы» vWF, что характерно для ТТП. Сверхбольшие мультимеры vWF преобразуются в более мелкие и менее тромбогенные мультимеры с помощью расщепляющей vWF протеазы. В 1996 г. 2 исследовательские группы независимо друг от друга сообщили о новой металлопротеазе, выделенной из плазмы человека, которая специфически расщепляет vWF [13][14].

Рисунок 5. Джоэль Моак и Нэнси Тернер.

Figure 5. Joel Moake and Nancy Turner.

Год спустя M. Furlan с соавт. опубликовали свое исследование четырех пациентов с хронической рецидивирующей ТТП. В исследовании участвовала семья: два брата с повышенным уровнем мультимеров vWF в плазме крови и полным дефицитом активности протеазы, расщепляющей vWF, и их родители без симптомов заболевания, со сниженной примерно вдвое от нормы активностью данной протеазы. Ни у одного из этих пациентов в плазме не было обнаружено ингибитора или антител против протеазы, расщепляющей vWF. Они также отметили, что сверхбольшие мультимеры vWF, обнаруженные у пациентов, вызваны недостаточной активностью протеазы, расщепляющей vWF. Дефицит этой протеазы может наследоваться по аутосомно-рецессивному типу и, по-видимому, предрасполагает к хроническому рецидивированию ТТП. Анализ активности протеазы, расщепляющей vWF, может быть использован в качестве чувствительного диагностического инструмента для выявления субъектов со скрытой тенденцией к ТТП [15].

В 2001 г. 3 группы исследователей успешно очистили протеазу, расщепляющую vWF, до гомогенного состояния, что позволило изучить ее аминокислотную последовательность [16–18]. На основании этого Х. Zheng с соавт. (рис. 6) идентифицировали протеазу, расщепляющую vWF, как новый вид семейства ADAMTS, обозначенный как металлопротеаза ADAMTS-13 (англ. a disintegrin and metalloprotease with thrombospondin type 1 motif, member 13) [19]. Дефицит ADAMTS-13 может быть вызван генетическими мутациями [6] или приобретенными факторами, такими как действие ингибитора анти-ADAMTS-13 [20][21], и/или потреблением из-за сепсиса [22], преэклампсии, онкологических заболеваний, антифосфолипидного синдрома (АФС). Позже B. Plaimauer с соавт. экспрессировали функционально активную рекомбинантную ADAMTS-13 в клетках млекопитающих [23], которая при добавлении к плазме пациента с наследственной ТТП компенсировала протеазную недостаточность расщепления vWF [24]. Таким образом, недостающим плазменным фактором у ранее упомянутого пациента J.D. Upshaw с врожденной ТТП была ADAMTS-13.

Рисунок 6. Си Лонг Чжэн.

Figure 6. Xi Long Zheng.

До 1970-х годов ТТП почти всегда приводила к летальному исходу [3]. В 1959 г. М.А. Rubinstein с соавт. был описан случай неожиданной ремиссии у пациента с ТТП, который лечился свежей цельной кровью [25]. В последующие годы было опубликовано несколько случаев о благотворном влиянии обменного переливания цельной крови, плазмафереза с заменой свежезамороженной плазмы или инфузий плазмы больших объемов [26]. Проводилось это с целью обеспечения достаточного количества ADAMTS-13. В 1991 г. G.A. Rock с соавт. от имени Канадской группы по изучению афереза опубликовали важное рандомизированное контролируемое исследование, в котором однозначно было установлено превосходство плазмозамещения над простой инфузией плазмы с точки зрения частоты ответа [27]. Обоснованием этому является удаление аутоантител при плазмозамещении, что при простой инфузии не наблюдается. Среди других препаратов также применялись кортикостероиды в менее тяжелых случаях, иногда даже исключая плазмаферез [28]. Суть терапии заключается в ингибировании выработки аутоантител. В крайних случаях выполнялась спленэктомия, тем самым удалялись лимфоциты, продуцирующие аутоантитела.

Роль тромботической микроангиопатии в акушерской практике / Role of thrombotic microangiopathy in obstetric practice

Впервые о ТТП во время беременности написали P.F. Miner с соавт. в 1955 г., при этом было отмечено, что характерно стремительное развитие болезни с низкой выживаемостью как матери, так и плода. Принципы лечения ТТП во время беременности включают применением кортикостероидов, антиагрегантов, спленэктомию, обменный плазмаферез, обменное переливание крови и инфузию плазмы, что позволяет не только добиться ремиссии, но и пролонгировать беременность [29].

В России впервые в 2013 г. анализ ТМА у беременных был дан в статье, подготовленной на кафедре акушерства и гинекологии Сеченовского Университета под руководством академика А.Д. Макацария, в ней были изложены вопросы патогенеза и профилактики осложнений беременности, обусловленных ТМА [30]. Было выяснено, что сама по себе беременность является триггером к возникновению ТМА. Причиной служат дезадаптивные изменения системы гемостаза во время беременности. Во время беременности ТМА может развиваться как ТТП, ГУС, гепарин-индуцированная тромбоцитопения (ГИТ) и HELLP-синдром. Открытие молекулярных механизмов ТМА позволяет взглянуть иначе и на патогенез плацента-ассоциированных акушерских осложнений, в том числе тяжелых форм преэклампсии.

Продолжением этой идеи явилась статья, подготовленная в 2014 г., в которой были изложены и проанализированы вопросы преэклампсии и HELLP-синдрома как проявлений ТМА. Описаны патогенез, диагностика, принципы терапии. Обсуждалась возможность физиологического повышения уровня vWF, характерного для беременности, активное потребление и истощение запасов ADAMTS-13, что может усугублять ранее скрытый дефицит этого фермента. Изложена информация о том, что эти механизмы могут играть роль в тяжелых плацента-ассоциированных осложнениях беременности [31].

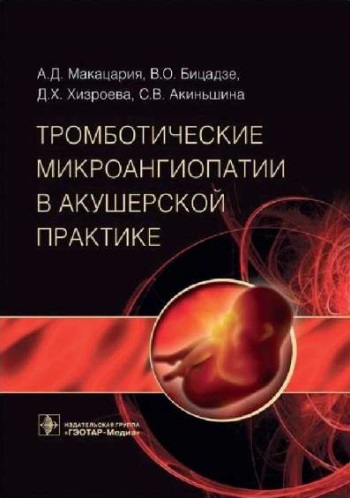

В 2017 г. глубокий анализ проблемы ТМА у беременных позволил впервые на русском языке подготовить монографию «Тромботические микроангиопатии в акушерской практике» под редакцией академика А.Д. Макацария (рис. 7), где были изложены вопросы этиологии, патогенеза, клиники, диагностики и дифференциальной диагностики, а также современные принципы профилактики и лечения ТМА в акушерской практике. Описан патогенез ТМА, обусловленной наследственным и приобретенным дефицитом металлопротеазы ADAMTS-13. Обсуждается возможная роль дефицита ADAMTS-13 в патогенезе тяжелых форм преэклампсии и катастрофических форм антифосфолипидного синдрома [32].

Рисунок 7. Монография «Тромботические микроангиопатии в акушерской практике».

Figure 7. Monograph «Thrombotic microangiopathy in obstetric practice».

Тромботическая микроангиопатия у онкологических больных / Thrombotic microangiopathy in cancer patients

Количество исследований, посвященных изучению особенностей ТМА у онкологических пациентов, значительно возросло в последние годы. Механизмы, способствующие развитию ТМА, рассматриваются как элементы системы гемостаза, которые ведут к нарушениям в функционировании этой системы (хронический ДВС-синдром), что обусловливает высокую частоту тромботических осложнений, развитие полиорганной недостаточности, и как следствие, высокую смертность от них.

Вопрос изучения ТМА у онкологических больных берет свое начало с работы K.H. Antman, который в 1979 г. в обзоре, посвященном МАГА при раке, предположил, что гемолиз и тромбоцитопения были вызваны главным образом механической обструкцией сосудистого просвета опухолевыми эмболами [33]. Позже было обнаружено, что у онкологических пациентов уровень vWF в крови повышен, а уровень ADAMTS-13, наоборот, ниже, чем в общей популяции, и часто эта разница нарастает вместе с прогрессированием рака [34].

При злокачественных новообразованиях изменение соотношения ADAMTS-13/vWF может быть результатом избыточного потребления металлопротеазы из-за повышения экспрессии vWF активированным эндотелием. В условиях абсолютного или относительного (при наличии антител) дефицита ADAMTS-13 это может дополнительно активировать агрегацию тромбоцитов и формирование опухолево-тромбоцитарных эмболов. Механизмы развития абсолютного или относительного дефицита ADAMTS-13 пока недостаточно изучены, однако этому посвящены исследования, проводимые на кафедре акушерства, гинекологии и перинатологии Сеченовского Университета под руководством академика А.Д. Макацария [35].

Перспективы изучения тромботической микроангиопатии / Prospects for studying thrombotic microangiopathy

Современные методы лечения ТМА, в особенности врожденной ТТП, малоэффективны и крайне неудобны, поскольку пациентам с данной патологией необходимо либо пожизненное введение ADAMTS-13, что оказывает сильное негативное влияние на качество жизни этих пациентов, либо пожизненное лечение препаратами плазмы каждые 1–3 недели, несущее в себе различные риски для здоровья, в частности, развитие аллергических реакций, регулярные инвазивные процедуры, а также частое посещение стационара, сильно мешающее повседневной жизни пациентов [36–39]. Применение препарата рекомбинантной человеческой ADAMTS-13 (rADAMTS-13) может быть перспективной альтернативой для пациентов с врожденной ТТП [40]. В пилотных клинических исследованиях показана эффективность профилактического применения rADAMTS-13 у таких пациентов. При этом активность ADAMTS-13 достигала примерно нормального уровня, а нежелательные явления, как правило, были легкой или умеренной степени тяжести, в то время как клинические проявления ТТП были редкими [41]. Также сообщалось о клиническом использовании rADAMTS-13, которое привело к быстрому эффекту у пациентки 27 лет с тяжелыми акушерскими осложнениями и артериальным тромбозом в анамнезе, которой был поставлен диагноз наследственной ТТП вследствие тяжелого дефицита ADAMTS-13 [42]. Однако потенциальные преимущества, эффективность и безопасность rADAMTS-13 у пациентов с иммунной ТТП остаются до конца не изученными. Также была отмечена способность rADAMTS-13 образовывать иммунные комплексы с аутоантителами, тем самым способствуя их клиренсу [43].

Также генная терапия, направленная на усиление эндогенной экспрессии ADAMTS-13, может стать перспективным вариантом лечения врожденной ТТП. Исследования на мышах показали, что генная терапия врожденной ТТП возможна, но все еще необходимо провести дополнительные доклинические исследования на животных, чтобы продемонстрировать безопасность этого подхода. В качестве потенциальных методов генной терапии врожденной ТТП рассматриваются вирусные и невирусные векторные системы, использующие специфичный для печени промотор, нацеленный на долговременную экспрессию ADAMTS-13, при этом не вызывающий реакции антител против ADAMTS-13 и не обладающий генотоксичностью [44].

Заключение / Conclusion

За прошедшие 100 лет достигнут выдающийся прогресс в области диагностики, лечения, а главное, профилактики ТТП. Современное понимание патофизиологии болезни явилось основой для разработки новых подходов и методов ведения пациентов. Сегодня лечение ТТП больше не сталкивается с серьезными препятствиями, особенно когда речь идет о раннем выявлении, а также своевременном начале терапии. Однако, несмотря на значительные успехи, представляется особо важным для предотвращения рецидивов дальнейшее изучение патофизиологических механизмов функционирования оси vWF/ADAMTS-13.

Таким образом, на протяжении последнего столетия в области исследования ТМА достигнуты заметные успехи, что способствовало развернутому пониманию патофизиологии этого заболевания и последующей разработке новейших диагностических и терапевтических подходов. Не менее важно продолжать и дальше движение вперед, углубляя знания и находя новые решения.

Список литературы

1. Moschcowitz E. Hyaline thrombosis of the terminal arterioles and capillaries: a hitherto undescribed disease. Proc NY Pathol Soc. 1924;24:21-4.

2. Singer K., Bornstein F.P., Wile S.A. Thrombotic thrombocytopenic purpura; hemorrhagic diathesis with generalized platelet thromboses. Blood. 1947;2(6):542-54.

3. Amorosi E.L., Ultmann J.E. Thrombotic thrombocytopenic purpura: report of 16 cases and review of the literature. Medicine (Baltimore). 1966;45(02):139-60.

4. Von Willebrand E.A. Hereditar pseudohemofili. Finska Lakarsallskapets Handl. 1926;67:7-112. (In Swedish).

5. Thachil J., Lassila R. What can historical literature on von Willebrand disease teach us? Res Pract Thromb Haemost. 2023;7(8):102244. https://doi.org/10.1016/j.rpth.2023.102244.

6. Upshaw J.D. Congenital deficiency of a factor in normal plasma that reverses microangiopathic hemolysis and thrombocytopenia. N Engl J Med. 1978;298(24):1350-2.

7. Gasser C., Gautier E., Steck A. et al. Hemolytic-uremic syndrome: bilateral necrosis of the renal cortex in acute acquired hemolytic anemia. Schweiz Med Wochenschr. 1955;85(38-39):905-9. (In German).

8. Gasser C. The hemolytic-uremic syndrome. Ther Umsch. 1968;25(8):433-7. (In German).

9. Karmali M.A., Steele B.T., Petric M., Lim C. Sporadic cases of haemolytic-uraemic syndrome associated with faecal cytotoxin and cytotoxin-producing Escherichia coli in stools. Lancet. 1983;1(8325):619-20. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(83)91795-6.

10. Moake J.L., Rudy C.K., Troll J.H. et al. Unusually large plasma factor VIII: von Willebrand factor multimers in chronic relapsing thrombotic thrombocytopenic purpura. N Engl J Med. 1982;307(23):1432-5. https://doi.org/10.1056/NEJM198212023072306.

11. Wagner D.D. The Weibel-Palade body: the storage granule for von Willebrand factor and P-selectin. Thromb Haemost. 1993;70(1):105-10.

12. Arya M., Anvari B., Romo G.M. et al. Ultralarge multimers of von Willebrand factor form spontaneous high-strength bonds with the platelet glycoprotein Ib-IX complex: studies using optical tweezers. Blood. 2002;99(11):3971-7. https://doi.org/10.1182/blood-2001-11-0060.

13. Furlan M., Robles B.L.B. Partial purification and characterization of a protease from human plasma cleaving von Willebrand factor to fragments produced by in vivo proteolysis. Blood. 1996;87(10):4223-34.

14. Tsai H.M. Physiologic cleavage of von Willebrand factor by a plasma protease is dependent on its conformation and requires calcium ion. Blood. 1996;87(10):4235-44. https://doi.org/10.1182/blood.v87.10.4235.blood-journal87104235.

15. Furlan M7., Robles R., Solenthaler M. et al. Deficient activity of von Willebrand factor-cleaving protease in chronic relapsing thrombotic thrombocytopenic purpura. Blood. 1997;89(9):3097-103.

16. Gerritsen H.E., Robles R., Lammle B., Furlan M. Partial amino acid sequence of purified von Willebrand factor-cleaving protease. Blood. 2001;98(6):1654-61. https://doi.org/10.1182/blood.v98.6.1654.

17. Soejima K., Mimura N., Hirashima M. et al. A novel human metalloprotease synthesized in the liver and secreted into the blood: possibly, the von Willebrand factor-cleaving protease? J Biochem. 2001;130(4):475-80. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jbchem.a003009.

18. Fujikawa K., Suzuki H., McMullen B., Chung D. Purification of human von Willebrand factor-cleaving protease and its identification as a new member of the metalloproteinase family. Blood. 2001;98(6):1662-6. https://doi.org/10.1182/blood.v98.6.1662.

19. Zheng X., Chung D., Takayama T.K. et al. Structure of von Willebrand factor-cleaving protease (ADAMTS13), a metalloprotease involved in thrombotic thrombocytopenic purpura. J Biol Chem. 2001;276(44):41059-63. https://doi.org/10.1074/jbc.C100515200.

20. Tsai H.M., Lian E.C. Antibodies to von Willebrand factor-cleaving protease in acute thrombotic thrombocytopenic purpura. N Engl J Med. 1998;339(22):1585-94. https://doi.org/10.1056/NEJM199811263392203.

21. Furlan M., Robles R., Galbusera M. et al. von Willebrand factor-cleaving protease in thrombotic thrombocytopenic purpura and the hemolytic-uremic syndrome. N Engl J Med. 1998;339(22):1578-84. https://doi.org/10.1056/NEJM199811263392202.

22. Ono T., Mimuro J., Madoiwa S. et al. Severe secondary deficiency of von Willebrand factor-cleaving protease (ADAMTS13) in patients with sepsis-induced disseminated intravascular coagulation: its correlation with development of renal failure. Blood. 2006;107(2):528-34. https://doi.org/10.1182/blood-2005-03-1087.

23. Plaimauer B., Zimmermann K., Volkel D. et al. Cloning, expression, and functional characterization of the von Willebrand factor - cleaving protease (ADAMTS13). Blood. 2002;100(10):3626-32. https://doi.org/10.1182/blood-2002-05-1397.

24. Antoine G., Zimmermann K., Plaimauer B.et al. ADAMTS13 gene defects in two brothers with constitutional thrombotic thrombocytopenic purpura and normalization of von Willebrand factor-cleaving protease activity by recombinant human ADAMTS13. Br J Haematol. 2003;120(5):821-4. https://doi.org/10.1046/j.1365-2141.2003.04183.x.

25. Rubinstein M.A., Kagan B.M., MacGillviray M.H. et al. Unusual remission in a case of thrombotic thrombocytopenic purpura syndrome following fresh blood exchange transfusions. Ann Intern Med. 1959;51:1409-19. https://doi.org/10.7326/0003-4819-51-6-1409.

26. Shepard K.V., Bukowski R.M. The treatment of thrombotic thrombocytopenic purpura with exchange transfusions, plasma infusions, and plasma exchange. Semin Hematol. 1987;24(3): 178-93.

27. Rock G.A., Shumak K.H., Buskard N.A. et al.; Canadian Apheresis Study Group. Comparison of plasma exchange with plasma infusion in the treatment of thrombotic thrombocytopenic purpura. N Engl J Med. 1991;325(6):393-7. https://doi.org/10.1056/NEJM199108083250604.

28. Bell W.R., Braine H.G., Ness P.M., Kickler T.S. Improved survival in thrombotic thrombocytopenic purpura-hemolytic uremic syndrome. Clinical experience in 108 patients. N Engl J Med. 1991;325(6):398-403. https://doi.org/10.1056/NEJM199108083250605.

29. Miner P.E., Nutt R.L., Thomas M.E. Thrombotic thrombocytopenic purpura occurring in pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 1955;70(3):611-7. https://doi.org/10.1016/0002-9378(55)90355-0.

30. Макацария А.Д., Бицадзе В.О., Акиньшина С.В., Андреева М.Д. Патогенез и профилактика осложнений беременности, обусловленных тромботической микроангиопатией. Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. 2013;12(6):63-73.

31. Макацария А.Д., Акиньшина С.В., Бицадзе В.О. Преэклампсия и HELLP-синдром как проявление тромботической микроангиопатии. Акушерство и гинекология. 2014;(4):4-10.

32. Макацария А.Д., Бицадзе В.О., Хирзоева Д.Х., Акиньшина С.В. Тромботические микроангиопатии в акушерской практике. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. 304 с.

33. Antman K.H., Skarin A.T., Mayer R.J. et al. Microangiopathic hemolytic anemia and cancer: a review. Medicine. 1979;58(5):377-84. https://doi.org/10.1097/00005792-197909000-00004.

34. Terrell D.R., Williams L.A., Vesely S.K. et al. The incidence of thrombotic thrombocytopenic purpura-hemolytic uremic syndrome: all patients, idiopathic patients, and patients with severe ADAMTS-13 deficiency. J Thromb Haemost. 2005;3(7):1432-6. https://doi.org/10.1111/j.1538-7836.2005.01436.x.

35. Макацария А.Д., Элалами И., Воробьев А.В. и др. Тромботическая микроангиопатия у онкологических больных. Вестник РАМН. 2019;74(5):323-32. https://doi.org/10.15690/vramn1204.

36. Deford C.C., Reese J.A., Schwartz L.H. et al. Multiple major morbidities and increased mortality during long-term follow-up after recovery from thrombotic thrombocytopenic purpura. Blood. 2013;122(12):2023-9. https://doi.org/10.1182/blood-2013-04-496752.

37. Falter T., Boschen S., Schepers M. et al. Influence of personality, resilience and life conditions on depression and anxiety in 104 patients having survived acute autoimmune thrombotic thrombocytopenic purpura. J Clin Med. 2021;10(2):365. https://doi.org/0.3390/jcm10020365.

38. Riva S., Mancini I., Maino A. et al. Long-term neuropsychological sequelae, emotional wellbeing and quality of life in patients with acquired thrombotic thrombocytopenic purpura. Haematologica. 2020;105(7):1957-62. https://doi.org/10.3324/haematol.2019.22642.

39. Westwood J.P., Scully M. Management of acquired, immune thrombocytopenic purpura (iTTP): beyond the acute phase. Ther Adv Hematol. 2022;13:20406207221112216. https://doi.org/10.1177/20406207221112217.

40. Woods A.I., Paiva J., Dos Santos C. et al. From the discovery of ADAMTS13 to current understanding of its role in health and disease. Semin Thromb Hemost. 2023;49(3):284-94. https://doi.org/10.1055/s-0042-1758059.

41. Scully M., Antun A., Cataland S.R. et al.; cTTP Phase 3 Study Investigators. Recombinant ADAMTS13 in congenital thrombotic thrombocytopenic purpura. N Engl J Med. 2024;390(17):1584-96. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2314793.

42. Asmis L.M., Serra A., Krafft A. et al. Recombinant ADAMTS13 for hereditary thrombotic thrombocytopenic purpura. N Engl J Med. 2022;387(25):2356-61. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2211113.

43. Bendapudi P.K., Foy B.H., Mueller S.B. et al. Recombinant ADAMTS13 for immune thrombotic thrombocytopenic purpura. N Engl J Med. 2024;390(18):1690-8. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2402567.

44. Dekimpe C., Roose E., Sakai K. et al. Toward gene therapy for congenital thrombotic thrombocytopenic purpura. J Thromb Haemost. 2023;21(5):1090-9. https://doi.org/10.1016/j.jtha.2022.12.018.

Об авторах

А. Ю. ШатилинаРоссия

Шатилина Анастасия Юрьевна.

119991 Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2

А. Б. Гаджиева

Азербайджан

Гаджиева Айгюн Бахтияр кызы.

AZ1143 Баку, проспект Гусейна Джавида, д. 33

Л. М. Велиханова

Азербайджан

Велиханова Лала Мехти.

AZ1143 Баку, проспект Гусейна Джавида, д. 33

А. A. Мещеряков

Россия

Мещеряков Арсений Александрович.

127006 Москва, Долгоруковская ул., д. 4

Н. Р. Гашимова

Россия

Гашимова Нилуфар Рамиль кызы.

119991 Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2

К. Н. Григорьева

Россия

Григорьева Кристина Николаевна.

119991 Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2

А. В. Воробьев

Россия

Воробьев Александр Викторович - к.м.н.

119991 Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2

Scopus Author ID 57191966265; Wos ResearcherID F-8804-2017

Рецензия

Для цитирования:

Шатилина А.Ю., Гаджиева А.Б., Велиханова Л.М., Мещеряков А.A., Гашимова Н.Р., Григорьева К.Н., Воробьев А.В. 100 лет исследования болезни Мошковица и тромботической микроангиопатии: взгляд в прошлое и перспективы. Акушерство, Гинекология и Репродукция. 2024;18(4):603-611. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2024.544

For citation:

Shatilina A.Yu., Hajiyeva A.B., Valikhanova L.M., Meshcheryakov A.A., Gashimova N.R., Grigoreva K.N., Vorobev A.V. 100 years of Moschcowitz disease and thrombotic microangiopathy research: a look into the past and prospects. Obstetrics, Gynecology and Reproduction. 2024;18(4):603-611. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2024.544

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.