Перейти к:

Реальная клиническая практика лечения бесплодия в России: мнение 425 врачей-репродуктологов

https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2023.468

Аннотация

Введение. Подходы к лечению бесплодия прогрессивно изменяются благодаря тому, что область вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) является наукоемким симбиозом последних знаний и достижений в области медицины, биологии, генетики. На сегодня существует необходимость оценки реальной клинической практики врача-репродуктолога в Российской Федерации (РФ) с точки зрения как ретроспективного анализа развития технологий экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в РФ, так и определения перспективных подходов для лечения бесплодия в будущем.

Цель: анализ текущих тенденций и перспективных трендов в лечении бесплодия в РФ в реальной клинической практике.

Материалы и методы. В 2022–2023 гг. под эгидой Института Превентивной и Социальной Медицины и Национального альянса по развитию общественного здравоохранения был проведен опрос практикующих врачей-репродуктологов коммерческих и государственных центров ВРТ. Анкета содержала вопросы по описанию портрета пациентки в РФ с предполагаемым овариальным резервом и ответом на овариальную стимуляцию, по выбору протокола овариальной стимуляции, основной и сопутствующей фармакотерапии.

Результаты. Оценивалось мнение 425 врачей-репродуктологов из 156 центров ВРТ в 42 городах РФ. Определен портрет пациентки с бесплодием в РФ в соответствии с овариальным резервом, с предполагаемым ответом на стимуляцию гонаДанная дотропинами (нормоответ – 40 %, гипоответ – 40 %, гиперответ – 20 % пациенток). Оценена основная фармакотерапия в протоколе стимуляции в программе ЭКО с применением агонистов и антагонистов гонадотропин-рилизинг гормона (ГнРГ), применением различных лекарственных препаратов, содержащих гонадотропины, у пациенток с предполагаемым нормо-, гипо- и гиперответом на овариальную стимуляцию. Превалирующим является протокол с использованием антагониста ГнРГ, чаще всего применяемый у пациенток с гипер- (95 % случаев), нормо- (75 % случаев) и гипоответом (45,5 %). Определены предпочтения в основной и сопутствующей фармакотерапии в программах ЭКО, а также текущие тенденции в переносе эмбриона в свежем и криопротоколе (выявлена тенденция к заморозке всех полученных эмбрионов – «freezeall» стратегия), применении методов преимплантационного генетического тестирования (применяются в 30 % протоколов у нормоответчиков, в 60 % у гипоответчиков и в 10 % у гиперответчиков).

Заключение. Данная работа является самым масштабным анализом реальной клинической практики врачей-репродуктологов в РФ. Был описан портрет пациентки с бесплодием в РФ с предполагаемым овариальным резервом и предполагаемым ответом на овариальную стимуляцию. Были определены современные подходы к выбору протокола стимуляции, основной и сопутствующей фармакотерапии в реальной клинической практике. Полученные данные являются важным статистически значимым срезом текущих практических подходов в реальной практике врачей-репродуктологов в РФ и могут служить основой для оценки развития методов ВРТ в РФ, а также использоваться в целях создания доказательной базы по оценке клинической и экономической эффективности программ ЭКО в РФ в дальнейшем.

Ключевые слова

Для цитирования:

Башмакова Н.В., Новоселова Е.Н., Назаренко Т.А., Овчинникова М.М., Фетисова Ю.А., Гергерт Е.В., Ганихина М.А., Валиуллина Н.Г., Головина Е.О., Щербань М.Р., Семихин А.С., Ползиков М.А., Блинов Д.В. Реальная клиническая практика лечения бесплодия в России: мнение 425 врачей-репродуктологов. Акушерство, Гинекология и Репродукция. 2023;17(6):680-706. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2023.468

For citation:

Bashmakova N.V., Novoselova E.N., Nazarenko T.A., Ovchinnikova M.M., Fetisova Yu.A., Gergert E.V., Ganikhina M.A., Valiullina N.G., Golovina E.O., Shcherban M.R., Semikhin A.S., Polzikov M.A., Blinov D.V. Real clinical practice of infertility treatment in Russia: a collective opinion of 425 reproductologists. Obstetrics, Gynecology and Reproduction. 2023;17(6):680-706. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2023.468

Введение / Introduction

Демографическая ситуация в современной России остается крайне напряженной. Устойчивое сокращение численности населения России с небольшим перерывом (2009–2017 гг.) наблюдается с 1993 г. [1]. Даже по самым оптимистичным прогнозам естественная убыль населения будет продолжаться, а его наибольшая относительная величина прогнозируется на 2024–2027 гг. (1,5 на 1000 населения) [2]. Данная тенденция вызывает опасение, подталкивает к поиску путей выхода и требует задействования всех резервов воспроизводства населения, одним из которых являются вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ), в том числе основанные на экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО).

Основным фактором сокращения численности населения России является длительное сохранение рождаемости на уровнях ниже простого воспроизводства населения, т. е. кризис рождаемости. У кризиса рождаемости множество причин, среди которых ухудшение репродуктивного здоровья, достигшее к концу XX века высокого уровня, способного ограничить рождаемость в обществе и влиять на демографические показатели. По некоторым данным, масштабы суммарных потерь потенциальных рождений только за счет женского бесплодия в 2021 г. составили 18 % [3].

Эксперты ООН утверждают, что проблема бесплодия касается 17,5 % взрослого населения планеты [4]. Статистические оценки ситуации с бесплодием в России очень вариативны. Демографы, оценивая долю женщин, не имевших ни одного рождения ребенка в течение всех их репродуктивных лет, говорят о 7–8 %. Однако ситуация меняется, и для поколения, рожденного в 1980-х, доля окончательно бездетных может составить уже 15 % [3][4].

Существуют оценки, согласно которым с проблемами бесплодия сталкиваются 15–20 % населения репродуктивного возраста (15–49 лет) или такие, по которым бесплодны 15–17 % браков [4]. Так или иначе, эксперты сходятся в том, что уже сегодня достигнут критический уровень: частота бесплодных браков составляет ≥ 15 % [5]. Учитывая тот факт, что распространенность бесплодия в Российской Федерации (РФ) продолжает расти, проблема приобретает государственное значение.

Наряду с ростом проблемы бесплодия и убывания населения, в большинстве стран мира в последнее десятилетие происходило неуклонное увеличение частоты использования ВРТ. Совокупный вклад всех видов ВРТ в воспроизводство населения на сегодня невелик – в 2018 г. с помощью методов ЭКО в РФ родилось 2 % детей [6], в 2019–2020 гг. – около 2,5 % детей (рассчитано авторами на основании данных о родах после ЭКО и общем количестве родов в РФ), а в Дании, Бельгии, Словении – около 6 % [7]. Несмотря на это, в условиях откладывания рождений на более поздний репродуктивный возраст, изменение отношения к родительству в сторону повышения осознанности в планировании семьи, медицинские методы преодоления бесплодия имеют огромный потенциал, так как помогают нивелировать общественные последствия инфертильности и субфертильности и расширить репродуктивные возможности демографического развития. Кроме того, они позволяют людям реализовать тот стиль репродуктивного поведения, который в наибольшей мере отвечает их ценностям, социально-демографическому статусу и жизненным планам, а также сформировать индивидуальный календарь рождений.

Эффективность ВРТ в России достаточно высока: в 2020 г. в программе ЭКО беременность наступала в расчете на цикл в 28,6 %, на пункцию – в 29,9 %, на перенос эмбрионов – в 34,8 % случаев [8]. По абсолютному числу циклов Россия занимает третье место в мире после США и Японии [9].

Подходы к лечению бесплодия ежегодно и даже ежемесячно прогрессивно изменяются благодаря тому, что область ВРТ является наукоемким симбиозом последних знаний и достижений научных и практических направлений во многих областях естественных и медицинских наук. Однако, системных многоцентровых исследований сложившейся практики лечения бесплодия, включая описание портретов пациентов и подходов к выбору фармакотерапии, в РФ не проводилось. Таким образом, на сегодня существует необходимость оценки реальной клинической практики врача-репродуктолога с точки зрения как ретроспективного анализа развития технологий ЭКО в РФ, так и определения перспективных подходов для лечения бесплодия в будущем.

Цель: анализ текущих тенденций и перспективных трендов в лечении бесплодия в РФ в реальной клинической практике.

Материалы и методы / Materials and Methods

Дизайн исследования / Study design

В рамках Всероссийского Исследования Предпочтений врачей-репродуКтологов «Лечение женщИН с бесплодием в реальной клинической практИКе Сегодня» (сокращенно ВИПКЛИНИКС), проведенного Институтом Превентивной и Социальной Медицины и автономной некоммерческой организацией «Национальный альянс по развитию общественного здравоохранения», был выполнен опрос врачей-репродуктологов. Анкетирование проводилось с ноября 2022 г. по апрель 2023 г.

Врачом-репродуктологом считали врача акушера-гинеколога, специализирующегося на вопросах репродуктивного здоровья, в задачи которого входит выявление причин бесплодия и определение путей лечения с применением ВРТ, работающего в лечебно-профилактическом учреждении (ЛПУ), где проводят процедуры ВРТ, включая ЭКО (центры и отделения ВРТ).

Идентификация репродуктологов проводилась из следующих источников: официальные вебсайты центров и отделений ВРТ; тематические конференции в области репродукции и женского здоровья, проводимые в России: научно-информационные конференции по акушерству и гинекологии для практикующих врачей «NOTA BENE!» (https://notabene.su); конференции, организованные Российской ассоциацией репродукции человека (https://rahr.ru); конференции «Краеугольные аспекты репродуктивной медицины» (https://medkarm.ru); подписчики онлайн-версии рецензируемого журнала «Акушерство, Гинекология и Репродукция», указавшие специализацию в области репродуктологии и центр ВРТ в качестве места работы в своем профиле. Идентификация считалась завершенной только после очного визита проводящего опрос сотрудника в центр ВРТ. При визите проводящего опрос сотрудника в центр ВРТ анкета заполнялась самим врачом на бумажном носителе, либо анкета высылалась в электронном варианте на электронную почту врача для заполнения им в удобное для себя время.

Методы исследования / Study methods

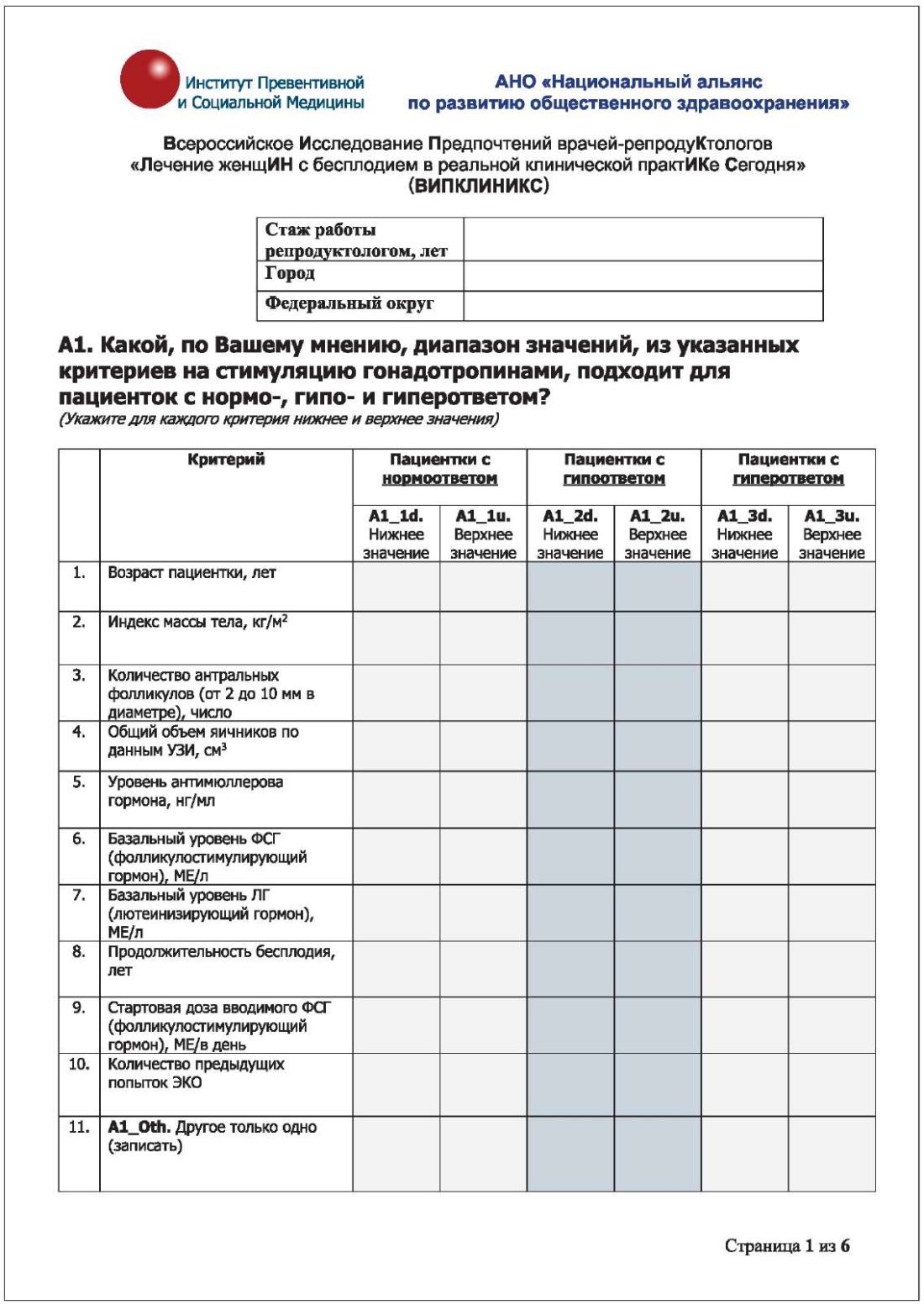

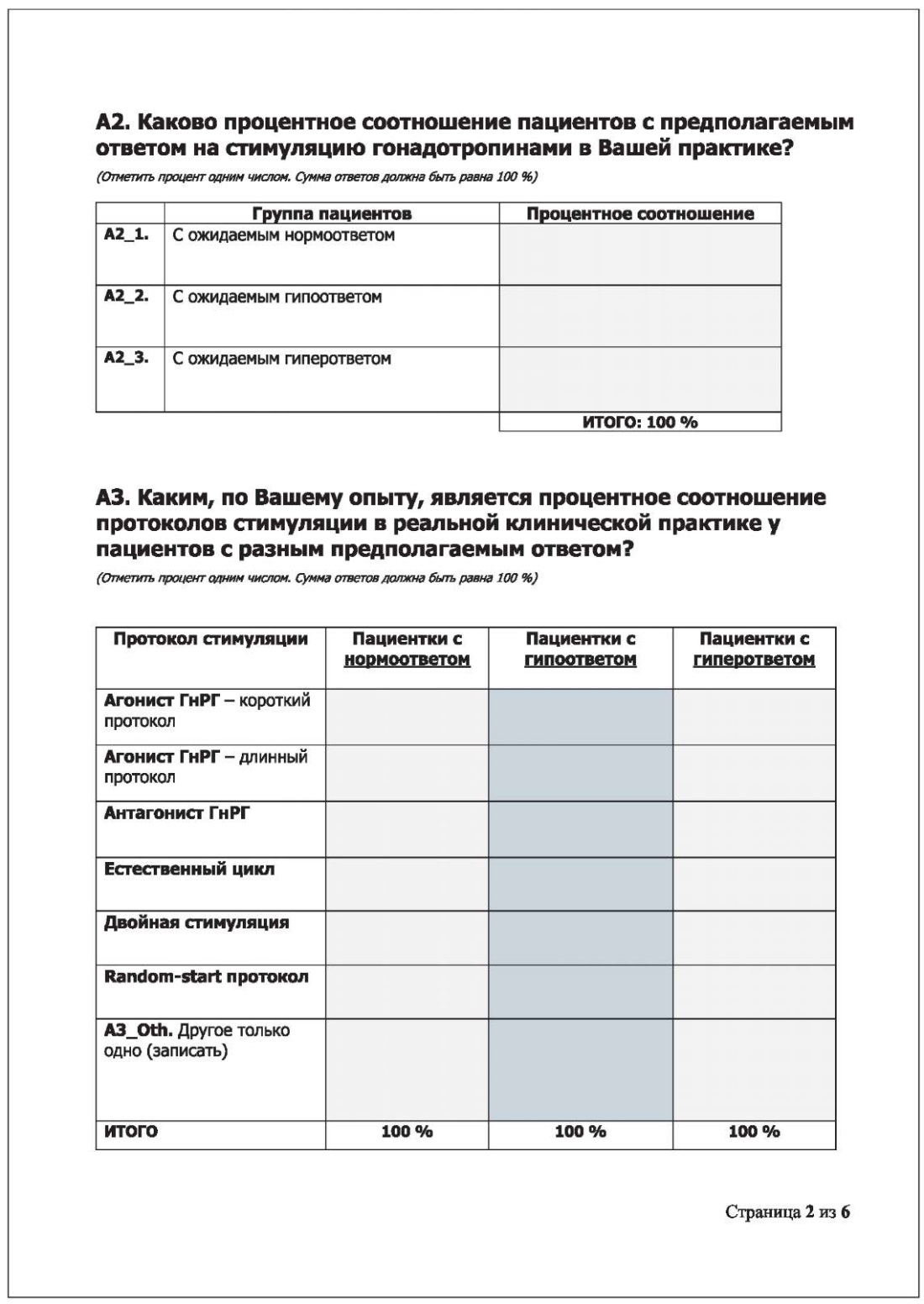

Анкета для проведения опроса состояла из 11 вопросов. Бланк анкеты приведен в качестве приложения к данной статье (Приложение 1). Время и продолжительность ответа врача на вопросы анкеты не регламентировались. Все вопросы в анкетах подразумевали ответ врача с указанием числового значения, кроме вопроса про сопутствующую фармакотерапию (гестагены, эстрогены и т. д.), где подразумевался ответ врача «да» или «нет».

Подходы к определению овариального резерва / Approaches to assessing ovarian reserve

Врачам-репродуктологам предлагалось определить на основании своего клинического опыта границы известных критериев или предложить свои по оценке предполагаемого гипер-, гипо- и нормоответа пациентки на овариальную стимуляцию в программе ЭКО, а также оценить овариальный резерв у таких пациенток по другим параметрам. Врачам было предложено количественно определить минимальные (Min) и максимальные (Max) границы критериев для пациенток с различным предполагаемым ответом по следующим параметрам:

(1) анамнестические параметры – возраст, индекс массы тела (ИМТ), продолжительность бесплодия, количество предыдущих попыток ЭКО;

(2) параметры ультразвукового исследования (УЗИ) – количество антральных фолликулов, объем яичников;

(3) клинико-лабораторные параметры – уровни антимюллерова (АМГ), фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ) гормонов; возможные стартовые дозы вводимого ФСГ для овариальной стимуляции у данных групп пациенток.

Основываясь на данных, полученных для определения портрета пациентки, врачам был далее задан пул вопросов по протоколам овариальной стимуляции, которые используются у данных групп пациенток.

Определение фармакотерапии / Defining pharmacotherapy

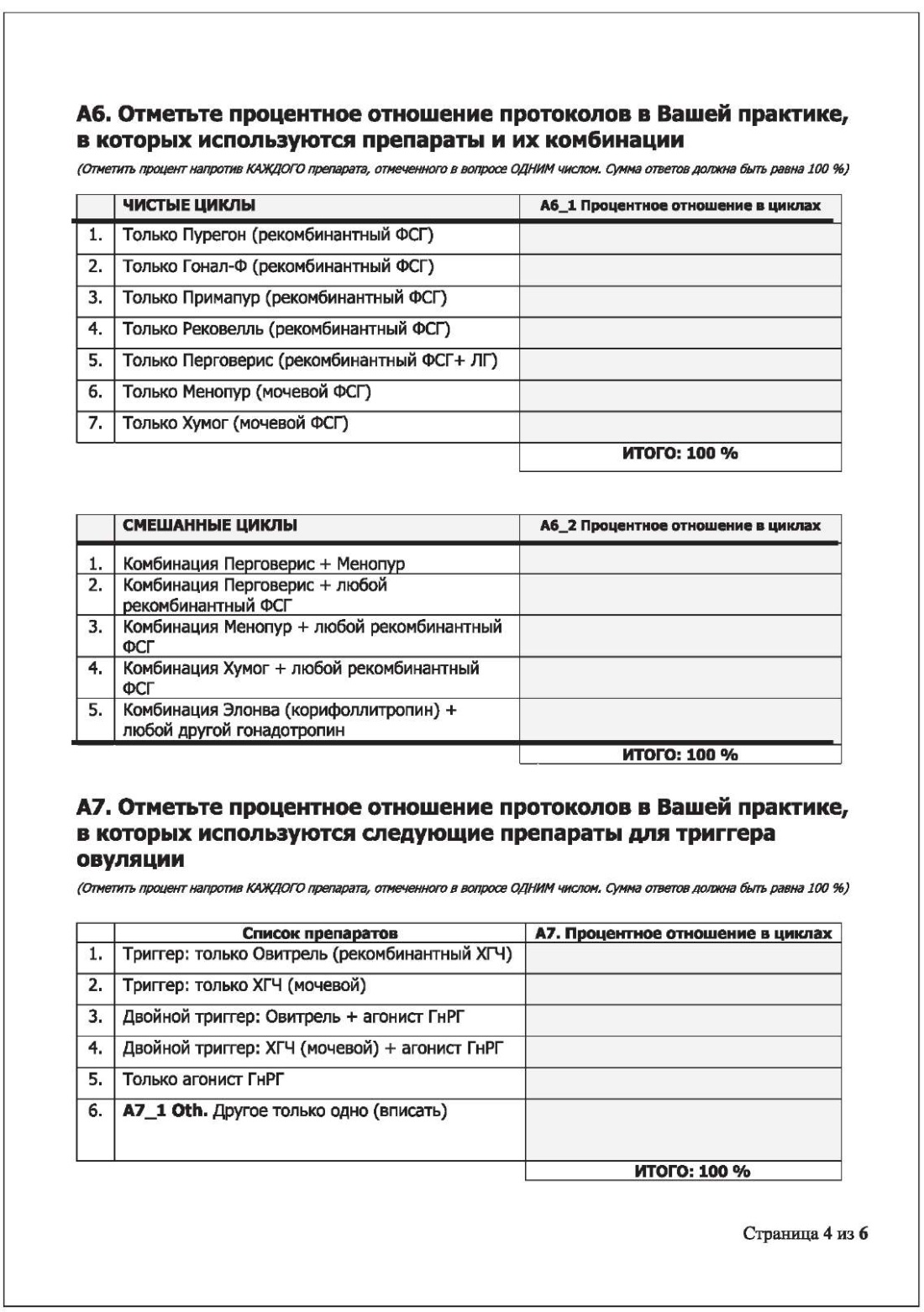

Для определения торговых марок лекарственных препаратов, содержащих ФСГ рекомбинантного или мочевого происхождения, введенных в гражданский оборот в РФ на момент проведения анкетирования [10], врачам задавался вопрос о частоте их применения в так называемых чистых протоколах овариальной стимуляции (или монопротоколах) и смешанных протоколах, где используются 2 лекарственных препарата, содержащих ФСГ рекомбинантного и мочевого происхождения. Врачам было предложено выбрать между торговыми марками лекарственных препаратов, зарегистрированных в РФ, имеющих действующее регистрационное удостоверение и введенных в гражданский оборот в 2022 г.: МНН (международное непатентованное наименование): фоллитропин бета – Пурегон® (Н.В. Органон, Нидерланды); МНН: фоллитропин альфа – Гонал-Ф® (Мерк Сероно С.п.А., Италия), Примапур® (АйВиФарма, Россия); МНН: фоллитропин дельта – Рековелль® (Ферринг Фармасьютикалс А/С, Дания); фиксированная комбинация доз МНН: фоллитропина альфа и лутропина альфа – Перговерис® (Мерк Сероно С.А., Швейцария); МНН: менотропины – Менопур® (Ферринг ГмбХ, Германия), Хумог® (Бхарат Сирамс энд Ваксинс Лимитед, Индия); МНН: корифоллитропин альфа – Элонва® (Н.В. Органон, Нидерланды).

Для оценки предпочтений использования лекарственных препаратов, содержащих хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) рекомбинантного (МНН: хориогонадотропин альфа – Овитрель® (Мерк Сероно С.п.А., Италия) и мочевого (МНН: гонадотропин хорионический) происхождения, введенных в гражданский оборот в РФ на момент проведения исследования [10], врачам задавался вопрос о частоте применения в качестве финального триггера овуляции в протоколе овариальной стимуляции. Также врачей опрашивали об использовании в качестве альтернативного триггера агониста гонадотропин-рилизинг гормона (ГнРГ) или использовании смешанного (двойного) триггера.

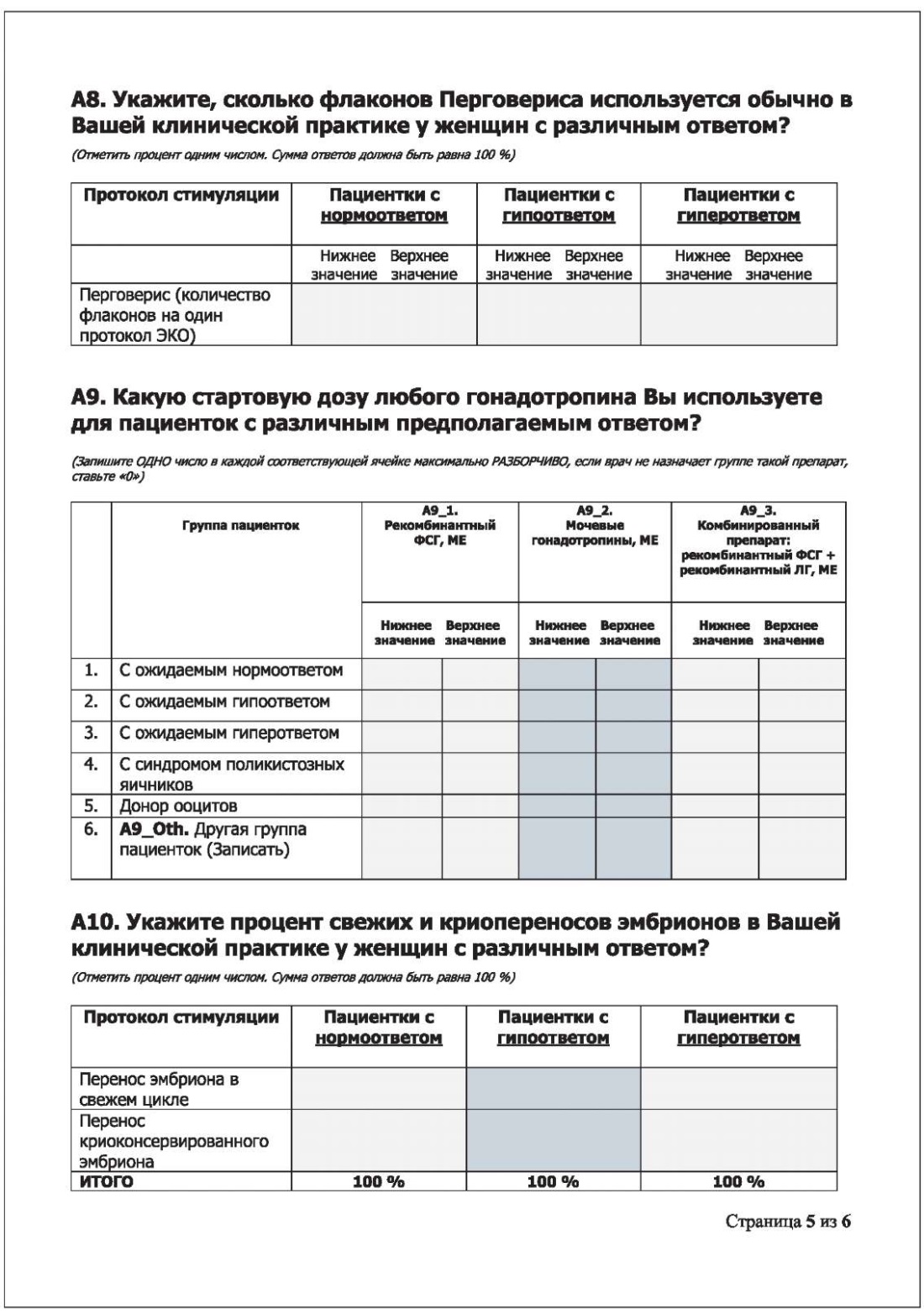

Далее врачам задавался вопрос об используемых стартовых минимальных и максимальных дозах лекарственных препаратов, содержащих ФСГ рекомбинантного и мочевого происхождения, для использования у разных групп пациенток.

Этические аспекты / Ethical aspects

Этические принципы проведения исследования соответствуют принципам, изложенным в Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации (ВМА), принятой на 18-й Генеральной Ассамблее ВМА (Хельсинки, Финляндия, июнь 1964 г.) с учетом изменений, принятых на 64-й Генеральной Ассамблее ВМА (Форталеза, Бразилия, октябрь 2013 г). В рамках исследования для заполнения анкеты не запрашивалась и не документировалась никакая персонифицированная информация, включая информацию из историй болезни, а также название центра ВРТ, контактные данные, фамилия, имя, отчество и другие персональные данные как врача, так и пациентов.

Методы статистического анализа / Statistical analysis

Для статистического анализа эффективности и безопасности использовали стандартный пакет статистических программ SPSS версии 22.0 (IBM, США). Количественные данные, полученные в ходе исследования, проверяли на нормальность распределения с помощью теста Шапиро–Уилка и F-теста на равенство дисперсий. Для переменных, соответствующих нормальному распределению, рассчитаны средние значения (М) и стандартное отклонение среднего (SD); количественные данные, не соответствующие нормальному распределению, описаны при помощи медианы (Ме) и интерквартильного размаха ([Q25; Q75]). Для сравнения двух групп нормально распределенных количественных данных между собой использовали t-критерий Стьюдента, при отличии распределения от нормального использован U-критерий Манна–Уитни. Уровень статистической значимости принимался равным p < 0,001.

Результаты и обсуждение / Results and Discussion

Анкета была адресована 425 врачам-репродуктологам из 156 центров ВРТ в 42 городах России. Полностью или частично на вопросы анкеты ответили 269 врачей. Согласно последним доступным данным Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ), по состоянию на 2021 г. в РФ имеется 312 центров ВРТ [8]. В них работает около 1500 врачей-репродуктологов. Таким образом, охват исследования ВИПКЛИНИКС составил почти ⅓ от всех врачей-репродуктологов РФ, и 18 % российских репродуктологов ответили на вопросы анкеты. Это дает основание считать исследование ВИПКЛИНИКС самым масштабным проспективным сбором мнения врачей-репродуктологов в России.

Из числа ответивших на вопросы анкеты 206 врачей работали в коммерческих клиниках, 63 – в отделениях ВРТ государственных ЛПУ. Распределение врачей по федеральным округам: Центральный федеральный округ – 148, Приволжский федеральный округ – 15, Южный федеральный округ – 23, Уральский федеральный округ – 14, Северо-Западный федеральный округ – 46, Северо-Кавказский федеральный округ – 11, Северный федеральный округ – 10, Дальневосточный федеральный округ – 2. Средний стаж работы врачей в области ВРТ составил 11,0 ± 6,5 лет.

Портрет пациентки с нормо-, гипо- и гиперответом на овариальную стимуляцию / Portrait of a female patient with a normal, hypo- and hyperresponse to ovarian stimulation

Определение портрета вступающей в программу ЭКО пациентки, основанного на анамнестических и клинико-лабораторных данных, является важным подходом в клинической практике репродуктолога для выбора правильной подготовки к программе ЭКО, а также персонифицированному подходу к выбору стратегии овариальной стимуляции [11][12]. В основном, пациентки на первичном приеме в центре ВРТ могут относиться к трем основным группам с предполагаемым нормо-, гипо- и гиперответом на предполагаемую овариальную стимуляцию [11][12]. Согласно мнению практикующих врачей-репродуктологов, в российской популяции женщин с бесплодием, обратившихся в центры ВРТ, доля женщин с нормоответом составляет до 40 %, с гипоответом – до 40 %, данные группы являются статистически значимо равными (p = 0,885). Пациенток с предполагаемым гиперответом оказалось статистически значимо меньше в 2 раза в сравнении с нормо- и гипоответчиками (p < 0,001), их доля составила 20 % клинических случаев (табл. 1). Таким образом, женщины с предсказуемым ответом на овариальную стимуляцию и, соответственно, с предполагаемым количеством получаемых ооцитов к оплодотворению, каковыми являются пациентки с нормо- и гиперответом, составляют до 60 % клинических случаев.

Таблица 1. Процентное соотношение пациенток

с предполагаемым ответом на овариальную стимуляцию гонадотропинами

в реальной клинической практике врача-репродуктолога

в России в 2022–2023 гг.

Table 1. 2022–2023 Distribution of patients

with expected gonadotropin response to ovarian stimulation

in real-world clinical practice for a reproductive specialist in Russia.

|

Пациентки с предполагаемым ответом на овариальную стимуляцию Female patients with expected response to ovarian stimulation |

Количество ответов врачей Number of doctors' responses |

Процентное соотношение ответов, % Percentage of responses Ме ([Q25; Q75]) |

|

Нормоответ / Normal response |

269 |

40 [ 30; 50] |

|

Гипоответ / Hyporesponse |

269 |

40 [ 30; 50] |

|

Гиперответ / Hyperresponse |

269 |

20 [ 10; 25] |

Определение овариального резерва / Assessing ovarian reserve

Нормоответчики vs. гиперответчики / Normal responders vs. hyperresponders

Минимальные (Min) и максимальные (Max) границы у пациенток с предполагаемым нормо- и гиперответом на овариальную стимуляцию схожи по большинству проанализированных анамнестических параметров, но имеются статистически значимые отличия в ряде значений. Так, минимальная граница возраста у гиперответчиков – 21,3 ± 2,9 года, что статистически значимо ниже, чем у нормоответчиков, у которых она составила 23,9 ± 4,0 года (p < 0,001); максимальная граница ИМТ также статистически значимо ниже у гиперответчиков (26,7 ± 5,7) в сравнении с нормоответчиками, у которых она составила 27,6 ± 4,4 (p < 0,001); максимальное количество предыдущих попыток ЭКО ниже (p < 0,001) у гиперответчиков (3,2 ± 2,2), чем у нормоответчиков (4,2 ± 2,6), соответственно (табл. 2). Максимальная продолжительность бесплодия у гиперответчиков составила 6,3 лет, что статистически значимо меньше, чем для нормоответчиков – 7,2 лет (p < 0,001).

Таблица 2. Портрет пациентки

с нормо-, гипо- и гиперответом на овариальную стимуляцию

в программе эстракорпорального оплодотворения,

параметры овариального резерва.

Table 2. Portrait of a female patient with a normal, hypo- and hyperresponse

to ovarian stimulation in the in vitro fertilization program,

parameters of ovarian reserve.

|

Критерий Criteria |

Нормоответ Normal response |

Гипоответ Hyporesponse |

Гиперответ Hyperresponse |

||||

|

Min граница Min limit M ± SD |

Max граница Max limit M ± SD |

Min граница Min limit M ± SD |

Max граница Max limit M ± SD |

Min граница Min limit M ± SD |

Max граница Max limit M ± SD |

||

|

1. |

Возраст пациентки, лет Patient's age, years |

23,9 ± 4,0 N = 261 |

37,7 ± 3,7 N = 261 |

31,2 ± 6,0 N = 261 |

44,3 ± 2,6 N = 260 |

21,3 ± 2,9 N = 260 |

34,3 ± 4,6 N = 261 |

|

2. |

Индекс массы тела, кг/м² Body mass index, kg/m² |

19,4 ± 2,3 N = 237 |

27,6 ± 4,4 N = 237 |

21,9 ± 4,3 N = 234 |

32,7 ± 5,1 N = 232 |

18,4 ± 2,2 N = 234 |

26,7 ± 5,7 N = 236 |

|

3. |

Количество антральных фолликулов (от 2 до 10 мм в диаметре), число Quantity of antral follicles (from 2 to 10 mm in diameter), number |

7,2 ± 2,4 N = 268 |

12,9 ± 3,4 N = 268 |

1,7 ± 1,3 N = 268 |

5,4 ± 2,4 N = 268 |

13,5 ± 4,1 N = 267 |

30,0 ± 12,9 N = 258 |

|

4. |

Общий объем яичников по данным УЗИ, см³ Ultrasound-based total ovarian volume, cm³ |

5,4 ± 5,0 N = 127 |

9,9 ± 11,1 N = 127 |

2,7 ± 2,7 N = 124 |

6,3 ± 5,7 N = 126 |

8,9 ± 8,4 N = 127 |

17,4 ± 17,3 N = 122 |

|

5. |

Уровень АМГ, нг/мл AMH level, ng/ml |

1,5 ± 0,5 N = 267 |

3,7 ± 2,1 N = 267 |

0,3 ± 0,6 N = 264 |

1,4 ± 1,5 N = 264 |

3,8 ± 1,3 N = 267 |

15,0 ± 7,3 N = 257 |

|

6. |

Базальный уровень ФСГ, МЕ/л Baseline FSH level, IU/L |

4,4 ± 1,6 N = 245 |

8,7 ± 1,9 N = 248 |

8,8 ± 3,5 N = 246 |

18,3 ± 9,5 N = 243 |

3,7 ± 1,7 N = 244 |

7,7 ± 2,4 N = 244 |

|

7. |

Базальный уровень ЛГ, МЕ/л Baseline LH level, IU/L |

3,6 ± 1,6 N = 192 |

8,1 ± 6,6 N = 192 |

5,3 ± 3,4 N = 190 |

12,5 ± 8,3 N = 189 |

5,6 ± 3,5 N = 191 |

12,4 ± 8,4 N = 189 |

|

8. |

Продолжительность бесплодия, лет Duration of infertility, years |

1,4 ± 0,8 N = 223 |

7,2 ± 4,1 N = 219 |

3,1 ± 2,6 N = 222 |

12,0 ± 5,2 N = 216 |

1,4 ± 1,0 N = 222 |

6,3 ± 4,1 N = 217 |

|

9. |

Стартовая доза вводимого ФСГ, МЕ/день Starting dose for administered FSH, IU/day |

153,3 ± 29,5 N = 266 |

216,4 ± 39,0 N = 266 |

202,0 ± 58,7 N = 266 |

290,3 ± 53,2 N = 263 |

110,0 ± 32,0 N = 265 |

167,2 ± 45,0 N = 265 |

|

10. |

Количество предыдущих попыток ЭКО Number of previous IVF attempts |

0,7 ± 0,8 N = 216 |

4,2 ± 2,6 N = 214 |

1,5 ± 1,5 N = 219 |

6,9 ± 3,6 N = 214 |

0,6 ± 0,7 N = 217 |

3,2 ± 2,2 N = 215 |

Примечание: УЗИ – ультразвуковое исследование;

АМГ – антимюллеров гормон;

ФСГ – фолликулостимулирующий гормон;

ЛГ – лютеинизирующий гормон;

ЭКО – эстракорпоральное оплодотворение;

N – количество ответов врачей на данный вопрос;

Min – минимальное значение исследуемого критерия;

Max – максимальное значение исследуемого критерия.

Note: Ultrasound – ultrasound examination;

AMH – anti-Mullerian hormone;

FSH – follicle stimulating hormone;

LH – luteinizing hormone;

IVF – in vitro fertilization;

N – number of doctors’ responses to this question;

Min – minimum value of studied criterion;

Max – maximum value of studied criterion.

Идентифицированы отличия по всем проанализированным параметрам УЗИ (табл. 2). Количество антральных фолликулов (Min–Max) у нормоответчиков статистически значимо ниже, чем у гиперответчиков: 7,2–12,9 и 13,5–30,0, соответственно (p < 0,001). Это также отражается в меньшем объеме яичников у нормоответчиков в сравнении с гиперответчиками: 5,4–9,9 см³ и 8,9–17,4 см³, соответственно (p < 0,001).

Клинико-лабораторные параметры нормоответчиков и гиперответчиков также статистически значимо отличаются (табл. 2). Диапазон значений (Min–Max) гормона АМГ значительно выше (p < 0,001) у гиперответчиков (3,8–15,0 нг/мл) в сравнении с нормоответчиками (1,5–3,7 нг/мл), что также характерно и для уровня ЛГ, диапазон которого для гиперответчиков составил 5,6–12,4 МЕ/л (МЕ – международная единица активности), а для нормоответчиков – 3,6–8,1 МЕ/л (p < 0,001). Базальный уровень ФСГ незначительно выше (p < 0,001) у нормоответчиков (4,4–8,7 МЕ/л) в сравнении с гиперответчиками (3,7–7,7 МЕ/л).

Таким образом, исходя из описанного выше портрета пациентки с нормоответом в сравнении с гиперответом, врачи обоснованно предполагали к назначению различные стартовые дозы препаратов, содержащих ФСГ (табл. 2): для нормоответчиков данный диапазон значений составил 153,3–216,4 МЕ, который был статистически значимо выше (p < 0,001), чем для назначения у гиперответчиков – 110,0–167,2 МЕ.

Нормоответчики vs. гипоответчики / Normal responders vs. hyporesponders

Минимальные (Min) и максимальные (Max) границы анамнестических параметров у пациенток с предполагаемым нормо- и гипоответом на овариальную стимуляцию статистически значимо отличаются практически по всем проанализированным параметрам (табл. 2). Так, у пациенток с гипоответом более старшего возраста (31,2–44,3 года) в сравнении с пациентками с нормоответом (23,9–37,7 лет) нижняя граница ИМТ статистически значимо ниже (p < 0,001) у нормоответчиков (19,4) в сравнении с гипоответчиками (21,9); продолжительность бесплодия дольше (p < 0,001) у гипоответчиков (3,1–12,0 лет) в сравнении с нормоответчиками (1,4–7,2 лет); количество предыдущих попыток ЭКО больше (p < 0,001) у гипоответчиков (1,5–6,9) в сравнении с нормоответчиками (0,7–4,2).

Обнаружены достоверные отличия по всем проанализированным параметрам УЗИ (табл. 2), а именно, количество антральных фолликулов (Min–Max) у нормоответчиков статистически значимо выше (p < 0,001), чем у гипоответчиков (7,2–12,9 и 1,7–5,4, соответственно), что также отражается в большем объеме яичников (p < 0,001) у нормоответчиков в сравнении с гипоответчиками (5,4–9,9 см³ и 2,7–6,3 см³, соответственно).

Клинико-диагностические параметры нормоответчиков и гипоответчиков статистически значимо также отличаются (табл. 2). Диапазон значений (Min–Max) АМГ значительно ниже у гипоответчиков в сравнении с нормоответчиками – 0,3–1,4 нг/мл и 1,5–3,7 нг/мл, соответственно (p < 0,001). Базальный уровень ЛГ статистически значимо выше у гипоответчиков, чем у нормоответчиков – 5,3–12,5 МЕ/л и 3,6–8,1 МЕ/л, соответственно (p < 0,001). Базальный уровень ФСГ статистически значимо выше у гипоответчиков в сравнении с нормоответчиками – 8,8–18,3 МЕ/л и 4,4–8,7 МЕ/л, соответственно (p < 0,001).

Исходя из описанного выше портрета пациентки с нормоответом в сравнении и гипоответом, врачи обоснованно предполагали к назначению различные стартовые дозы препаратов, содержащих ФСГ (табл. 2): для нормоответчиков данный диапазон значений составил 153,3–216,4 МЕ, который был статистически значимо (p < 0,001) ниже, чем для гипоответчиков (202,0–290,3 МЕ).

Гиперответчики vs. гипоответчики / Hyperresponders vs. hyporesponders

Минимальные (Min) и максимальные (Max) границы анамнестических параметров у пациенток с предполагаемым гипер- и гипоответом на овариальную стимуляцию также статистически значимо отличаются по большинству проанализированных параметров (табл. 2). У пациенток с гипоответом более старшего возраста (31,2–44,3 года), чем у пациенток с гиперответом (21,3–34,3 года; p < 0,001), нижняя граница ИМТ статистически значимо (p < 0,001) ниже у гиперответчиков (18,4) в сравнении с гипоответчиками (21,9). Верхняя граница ИМТ статистически значимо не отличается между сравниваемыми группами (p = 0,041). Продолжительность бесплодия дольше у гипоответчиков (3,1–12,0 лет) в сравнении с гиперответчиками (1,4–6,3 лет) и количество предыдущих попыток ЭКО больше у гипоответчиков (1,5–6,9) в сравнении с гиперответчиками (0,6–3,2) (везде p < 0,001).

Наблюдаются отличия по всем проанализированным параметрам УЗИ (табл. 2), а именно, количество антральных фолликулов (Min–Max) у гиперответчиков статистически значимо выше, чем у гипоответчиков (13,5–30,0 и 1,7–5,4, соответственно; p < 0,001), что также отражается в большем объеме яичников у гиперответчиков в сравнении с гипоответчиками (8,9–17,4 см³ и 2,7–6,3 см³, соответственно; p < 0,001).

Клинико-диагностические параметры гиперответчиков и гипоответчиков также статистически значимо отличаются (табл. 2). Диапазон значений (Min–Max) гормона АМГ значительно ниже у гипоответчиков в сравнении с гиперответчиками (0,3–1,4 нг/мл и 3,8–15,0 нг/мл, соответственно; p < 0,001). Базальный уровень ФСГ статистически значимо выше у гипоответчиков в сравнении с гиперответчиками (8,8–18,3 МЕ/л и 3,7–7,7 МЕ/л, соответственно; p < 0,001). Границы базального уровня ЛГ статистически значимо не отличаются: минимальный уровень у гипоответчиков в сравнении с гиперответчиками – 5,3 МЕ/л и 5,6 МЕ/л, соответственно (p = 0,410), максимальный уровень у гипоответчиков в сравнении с гиперответчиками – 12,5 МЕ/л и 12,4 МЕ/л, соответственно (p = 0,500).

Исходя из описанного выше портрета пациентки с гиперответом в сравнении с гипоответом, врачи обоснованно предполагали к назначению различные стартовые дозы препаратов, содержащих ФСГ (табл. 2): для гиперответчиков данный диапазон значений составил 110,0–167,2 МЕ, что было статистически значимо ниже, чем для назначения гипоответчикам – 202,0–290,3 МЕ (p < 0,001).

Полученные результаты позволили создать портрет пациенток, обращающихся в центр ВРТ в РФ (табл. 2), провести их сегментацию в зависимости от предполагаемого ответа на овариальную стимуляцию с учетом определенного овариального резерва. Наши результаты соотносятся с международными и российскими данными и дополняют их [11][12], тем более что в последнее время ведутся оживленные научные дискуссии по изменению классификации Всемирной организации здравоохранения нарушений овуляции [13][14], так как введенная в 1972 г. классификация не отражает текущего развития как клинико-лабораторных методов, так и, возможно, существующих современных подходов к терапии бесплодия [15]. Также в настоящем исследовании было обнаружено, что минимальное количество ответов было получено по критериям «объем яичников» и «базальный уровень ЛГ», что может косвенно указывать либо на клиническую незначимость данных критериев, либо на сложность интерпретации практикующими репродуктологами данных критериев для оценки предполагаемого ответа на стимуляцию в реальной клинической практике. В проведенном анкетировании не содержалось вопросов о причинах женского бесплодия, опосредованных маточным и трубным фактором, которые, в основном, не влияют на предполагаемый ответ яичников на проводимую овариальную стимуляцию гонадотропинами. Кроме этого, не рассматривались более подробно иные вопросы эндокринного бесплодия – эндометриоз, синдром поликистозных яичников (СПКЯ) и т. д., а также неуточненное женское бесплодие и мужской фактор.

Протоколы овариальной стимуляции у пациенток с нормо-, гипо- и гиперответом в реальной клинической практике: агонист или антагонист ГнРГ, естественный цикл, двойная стимуляция и Random-start протокол / Protocols for ovarian stimulation in female patients with normal, hypo- and hyperresponse in real-world clinical practice: GnRH agonist or antagonist, natural cycle, double stimulation and Random-start protocol

Превалирующим протоколом стимуляции у всех групп пациенток, независимо от овариального резерва, является протокол с использованием антагониста ГнРГ, статистически значимо (p < 0,001) чаще всего применяемый у пациенток с гипер- (95 %), нормо- (75 %) и гипоответом (45,5 %). Данные результаты соответствуют последним рекомендациям Европейского общества репродукции человека и эмбриологии (англ. European Society of Human Reproduction and Embryology, ESHRE) и Минздрава России, где для пациенток с гипер- и нормоответом рекомендован именно протокол с антагонистами ГнРГ для предотвращения возникновения синдрома гиперстимуляции яичников (СГЯ) [11][12]. Также у нормоответчиков используется агонист ГнРГ в коротком (5 %) и длинном (8 %) протоколе дозирования, что вероятно является следствием необходимости использования данного аналога ГнРГ по медицинским показаниям или при планировании программы ЭКО.

У пациенток с гипоответом также статистически значимо чаще применяются протоколы с антагонистами ГнРГ (45,5 %) в сравнении с протоколами с агонистами ГнРГ (13 %), из них 5 % протоколов проводится в коротком протоколе с агонистом ГнРГ, а 8 % – в длинном (p < 0,001), что также соответствует рекомендациям ESHRE и Минздрава России по овариальной стимуляции гипоответчиков, где оба протокола с антагонистами и агонистами равнозначны и рекомендуются к использованию [11][12].

Естественный (или модифицированный) цикл статистически значимо больше используется у пациентов с гипоответом (10 % случаев) в сравнении с нормо- и гиперответом (табл. 3). Хотя, согласно рекомендациям ESHRE, ввиду отсутствия контролируемых исследований хорошего качества, протокол в естественном цикле не рекомендуется для использования у гипоответчиков, он достаточно часто используется в РФ [11].

Таблица 3. Процентное соотношение протоколов в реальной клинической практике

у пациенток с разным предполагаемым ответом на овариальную стимуляцию.

Table 3. Distribution of protocols in real-world clinical practice

in female patients with varying expected response to ovarian stimulation.

|

Протокол овариальной стимуляции Ovarian stimulation protocol |

Пациентки с нормоответом, % протоколов Female patients with normal response, % protocols Me [Q25; Q75] |

Пациентки с гипоответом, % протоколов Female patients with hyporesponse, % protocols Me [Q25; Q75] |

Пациентки с гиперответом, % протоколов Female patients with Me [Q25; Q75] |

|

Агонист ГнРГ, короткий протокол GnRH agonist, short protocol |

5 [ 0; 15] N = 264 |

8 [ 0; 20] N = 264 |

0 [ 0; 5] N = 263 |

|

Агонист ГнРГ, длинный протокол GnRH agonist, long protocol |

8 [ 2,3; 15] N = 264 |

5 [ 0; 10] N = 264 |

0 [ 0; 0] N = 263 |

|

Антагонист ГнРГ GnRH antagonist |

75 [ 60; 90] N = 264 |

45,5 [ 23,5; 70,0] N = 264 |

95 [ 80; 100] N = 264 |

|

Естественный цикл Natural cycle |

0 [ 0; 5] N = 263 |

10 [ 5; 30] N = 264 |

0 [ 0; 0] N = 263 |

|

Двойная стимуляция Dual stimulation |

0 [ 0; 2] N = 262 |

5 [ 0; 10] N = 263 |

0 [ 0; 0] N = 261 |

|

Random-start протокол Random-start protocol |

0 [ 0; 0] N = 264 |

0 [ 0; 1] N = 264 |

0 [ 0; 0] N = 263 |

Примечание: ГнРГ – гонадотропин-рилизинг гормон;

N – количество ответов врачей на данный вопрос.

Note: GnRH – gonadotropin-releasing hormone;

N – number of doctors’ responses to this question.

Протокол двойной стимуляции в 5 % случаев используется у гипоответчиков и практически не используется у нормо- и гиперответчиков, что является статистически значимым результатом (p < 0,001), и согласно существующим рекомендациям и международной клинической практике используется только в научно-исследовательских целях и ургентных протоколах ЭКО ввиду отсутствия данных по сравнению эффективности данного протокола с существующими в рандомизированных контролируемых клинических исследованиях [11].

Так называемые Random-start протоколы используются в единичных случаях у пациенток с гипоответом или не используются практически у нормо- и гиперответчиков, что отражает как текущие рекомендации по овариальной стимуляции, не рекомендующие использование данного протокола в общей популяции пациенток с бесплодием [11], но, вероятно, находящий свое применение в конкретных случаях, где это клинически обосновано, например, при ургентной овариальной стимуляции.

Протоколы овариальной стимуляции у пациенток с нормо-, гипо- и гиперответом в реальной клинической практике: рекомбинантный или мочевой ФСГ, чистый или смешанный протокол / Ovarian stimulation protocols for female patients with normal, hypo- and hyperresponse in real-world clinical practice: recombinant or urinary FSH, single or combined protocol

Далее врачам был задан вопрос о том, какой гонадотропин – рекомбинантный ФСГ, мочевой ФСГ, ФСГ пролонгированного действия используется в чистом протоколе (монопротокол), или их совместное использование (смешанный протокол) в реальной клинической практике у пациентов с разным предполагаемым ответом (табл. 4).

Таблица 4. Процентное соотношение протоколов в реальной клинической практике

у пациенток с разным предполагаемым ответом на овариальную стимуляцию,

с учетом только типа гонадотропина.

Table 4. Distribution of protocols in real-world clinical practice in female patients

with varying expected response to gonadotropin types-specific ovarian stimulation.

|

Протокол овариальной стимуляции Ovarian stimulation protocol |

Пациентки с нормоответом, % протоколов Female patients with normal response, % protocols Me [Q25; Q75] |

Пациентки с гипоответом, % протоколов Female patients with hyporesponse, % protocols Me [Q25; Q75] |

Пациентки с гиперответом, % протоколов Female patients with Me [Q25; Q75] |

|

Чистый протокол (только один рекомбинантный ФСГ) Pure protocol (single recombinant FSH) |

60 [ 40; 80] N = 267 |

10 [ 0; 25] N = 267 |

80 [ 70; 95] N = 267 |

|

Чистый протокол (только один мочевой гонадотропин) Pure protocol (single urinary gonadotropin) |

10 [ 0; 20] N = 267 |

20 [ 10; 40] N = 267 |

0 [ 0; 10] N = 267 |

|

Смешанный протокол (рекомбинантный + мочевой гонадотропин) Combined protocol (recombinant + urinary gonadotropin) |

20 [ 5; 35] N = 267 |

50 [ 30; 70] N = 267 |

5 [ 0; 15] N = 266 |

|

Смешанный протокол (рекомбинантный корифоллитропин альфа + любой другой гонадотропин) Combined protocol (recombinant corifollitropin alpha + any other gonadotropin) |

1 [ 0; 10] N = 267 |

0 [ 0; 10] N = 267 |

0 [ 0; 5] N = 266 |

Примечание: ФСГ – фолликулостимулирующий гормон;

N – количество ответов врачей на данный вопрос.

Note: FSH – follicle-stimulating hormone;

N – number of doctors’ responses to this question.

Было получено, что так называемый чистый протокол, где используется только один лекарственный препарат, содержащий ФСГ, наиболее часто выполняется с применением любого рекомбинантного ФСГ у нормоответчиков и гиперответчиков в 60 % и 80 % случаев, соответственно, и частота применения данного протокола статистически не отличается у данных групп пациенток (p > 0,001). У пациенток с гипоответом чистый протокол только с рекомбинантным ФСГ используется лишь в 10 % случаев. Чистый протокол только с ФСГ мочевого происхождения используется у нормоответчиков в 10 % случаев, в 20 % случаев у гипоответчиков и в единичных случаях у гиперответчиков. Таким образом, чистый протокол с использованием любого рекомбинантного ФСГ является статистически более часто используемым протоколом овариальной стимуляции у женщин с нормо- и гиперответом в сравнении с чистым протоколом только с мочевым ФСГ (p < 0,001). В то же время чистый протокол с рекомбинантным ФСГ также применяется и у гипоответчиков (10 % протоколов), но статистически значимо меньше (p < 0,001).

Смешанный протокол с использованием любого представленного на рынке рекомбинантного ФСГ и любого ФСГ мочевого происхождения (табл. 4) статистически значимо чаще используется у женщин с гипоответом (50 % протоколов овариальной стимуляции; p < 0,001). Интересно, что смешанный протокол с применением рекомбинантного и мочевого ФСГ также используется и у гиперответчиков в 5 % случаев, у нормоответчиков – в 20 % случаев, у которых, видимо, либо было необходимо добавление мочевого ФСГ с ЛГ-активностью по клиническим показаниям, либо это было обусловлено другими причинами, в том числе наличием того или иного препарата в клинике или экономическими аспектами.

Смешанный протокол с рекомбинантным ФСГ пролонгированного действия (корифоллитропин альфа) и любым другим ФСГ используется чаще всего у нормоответчиков (в 1 % случаев). У других групп пациентов медиана ответов равна «0 %» случаев использования, но ненулевой разброс интерквартильных значений ответов указывает на случаи использования данного протокола и у данных групп пациенток (табл. 4).

Сопутствующая фармакотерапия в протоколах овариальной стимуляции / Concomitant pharmacotherapy in ovarian stimulation protocols

Далее анкетирование включало вопросы врачам по использованию дополнительной, или сопутствующей овариальной стимуляции, гормональной терапии перед проведением любого протокола стимуляции у всех групп пациенток, включая использование лекарственных препаратов, содержащих гестагены, эстрогены, андрогены, и использование иной заместительной гормональной терапии (ЗГТ). Результаты представлены в таблице 5.

Таблица 5. Процент использования гестагенов, эстрогенов,

заместительной гормональной терапии и андрогенов

в реальной клинической практике в протоколе овариальной стимуляции.

Table 5. Distribution of administered progestins, estrogens,

hormone replacement therapy and androgens

in real-world clinical practice for ovarian stimulation protocol.

|

Препарат Medication |

ДА / YES % |

НЕТ / NO % |

|

Гестаген (II фаза) Progestin (phase II) |

33,8 N = 91 |

66,2 N = 178 |

|

Эстроген (с 20 дня) Estrogen (from day 20) |

44,6 N = 120 |

55,4 N = 149 |

|

ЗГТ HRT |

65,8 N = 177 |

34,2 N = 92 |

|

Андрогены Androgens |

80,7 N = 217 |

19,3 N = 52 |

Примечание: ЗГТ – заместительная гормональная терапия;

ДА – используются;

НЕТ – не используются;

N – количество ответов врачей на данный вопрос.

Note: HRT – hormone replacement therapy;

YES – used;

NO – not used;

N – number of doctors’ responses to this question.

Так, чаще всего используются лекарственные препараты, обладающие андрогенным эффектом и ЗГТ, реже гестагены и эстрогены. Врачам не задавался вопрос о торговых наименованиях и клинической обоснованности применения тех или иных препаратов. Известно, что на сегодняшний день не обнаружено клинически значимого эффекта по использованию эстрогенсодержащих препаратов в циклах с антагонистами ГнРГ на частоту развивающихся беременностей и родов, и их применение на сегодняшний момент требует убедительных доказательств [11]. В то же время недостаточно сведений по использованию данной терапии и повышению эффективности цикла ЭКО у женщин с СПКЯ и яичниковой недостаточностью, где требуются дополнительные исследования [16]. Также известно, что препараты прогестерона и эстрогенов применяются в протоколах ЭКО с целью планирования цикла ЭКО [11]. Различные комбинированные оральные контрацептивы часто применяются в протоколах ЭКО на 12–28-й день менструального цикла, но ввиду наличия различий в активных составляющих и, соответственно, фармакокинетики, невозможно на сегодняшний день сделать однозначное заключение об их эффективности в программах ЭКО, кроме как помощи в планировании начала овариальной стимуляции [11]. Также было показано, что использование данных препаратов приводит к возможному снижению эффективности в протоколах с антагонистами ГнРГ [11]. Известно, что использование андрогенов у пациенток с гипоответом может способствовать увеличению родов живым плодом, в то же время уровень доказательности невысок ввиду отсутствия исследований с хорошим дизайном [17]. Также применение тестостерона не рекомендовано женщинам с плохим предполагаемым ответом на стимуляцию в качестве пре-терапии [11][17]. Исходя из описанного выше, а также полученного в настоящем исследовании мнения практикующих врачей-репродуктологов, вопрос по применению сопутствующей гормональной терапии в программах ЭКО является, с одной стороны, перспективным, но с другой стороны, достаточно дискутабельным и требующим дополнительной доказательной базы, что подтверждается, в частности, большим количеством ответов врачей в настоящем анкетировании в графе «Нет» (табл. 5).

Протоколы овариальной стимуляции у пациенток в чистых циклах: тип лекарственного препарата / Ovarian stimulation protocols in female patients in pure cycles: type of medication

Лидерами использования в чистых протоколах являются 3 лекарственных препарата, содержащих только рекомбинантный ФСГ человека: Гонал-Ф®, Примапур® и Пурегон® (табл. 6). Количество назначений препаратов Гонал-Ф® и Примапур® статистически значимо не отличается в чистых протоколах и составляет по 20 % (p = 0,467). Препарат Пурегон® применяется в 17 % циклов, и количество его назначений статистически не отличается от назначений Гонал-Ф® (p = 0,009) и Примапур® (p = 0,025). Таким образом, до 57 % чистых протоколов ЭКО проводятся с использованием только лекарственных препаратов с рекомбинантным ФСГ (фоллитропином альфа и фоллитропином бета). Это соответствует международным и российским рекомендациям по использованию рекомбинантного ФСГ в чистых протоколах с антагонистами ГнРГ у нормоответчиков [11][12]. Интересно, что первый российский биоаналогичный рекомбинантный ФСГ [18][19] используется также часто, как и другие рекомбинантные ФСГ зарубежного производства, так называемые оригинальные фоллитропины. Также полученные данные соотносятся с ранее опубликованными данными С.Г. Перминовой с соавт. (2022) об одинаковой эффективности в чистых протоколах биоаналогичного рекомбинантного ФСГ и оригинального ФСГ у пациенток с различным ответом на овариальную стимуляцию [20].

Таблица 6. Процентное соотношение использования лекарственных препаратов,

введенных в оборот в Российской Федерации на момент анкетирования,

в чистых протоколах овариальной стимуляции.

Table 6. Distribution of administered drugs introduced into circulation

in the Russian Federation at the time of the survey

in pure ovarian stimulation protocols.

|

Чистые протоколы овариальной стимуляции (монопротоколы) Pure ovarian stimulation protocols (monoprotocols) |

Процентное отношение в циклах, % Percentage in cycles, % Me [Q25; Q75] |

|

Только Пурегон® (рекомбинантный ФСГ: фоллитропин бета) Single Puregon® (recombinant FSH: follitropin beta) |

17 [ 5; 25] N = 269 |

|

Только Гонал-Ф® (рекомбинантный ФСГ: фоллитропин альфа) Single Gonal-F® (recombinant FSH: follitropin alpha) |

20 [ 20; 40] N = 269 |

|

Только Примапур® (рекомбинантный ФСГ: фоллитропин альфа) Single Primapur® (recombinant FSH: follitropin alpha) |

20 [ 20; 49,8] N = 268 |

|

Только Рековелль® (рекомбинантный ФСГ: фоллитропин дельта) Single Rekovelle® (recombinant FSH: follitropin delta) |

0 [ 0; 0] N = 268 |

|

Только Перговерис® (фиксированная комбинация доз фоллитропина альфа и лутропина альфа) Single Pergoveris® (fixed doses combination of follitropin alpha and lutropin alpha) |

10 [ 0; 15] N = 269 |

|

Только Менопур® (мочевой ФСГ: менотропин) Single Menopur® (urinary FSH: menotropin) |

10 [ 5; 20] N = 269 |

|

Только Хумог® (мочевой ФСГ: менотропин) Single Humog® only (urinary FSH: menotropin) |

0 [ 0; 10] N = 268 |

Примечание: ФСГ – фолликулостимулирующий гормон;

N – количество ответов врачей на данный вопрос.

Note: FSH – follicle-stimulating hormone;

N – number of doctors’ responses to this question.

Мочевой гонадотропин Менопур® применялся одинаково часто с Перговерисом® – в 10 % чистых протоколов (табл. 6). Согласно международным рекомендациям, в циклах с агонистами ГнРГ препараты ФСГ как рекомбинантного, так и мочевого происхождения не имеют клинических преимуществ друг перед другом [11].

Другие гонадотропины – рекомбинантный Рековелль® и мочевой Хумог® использовались значительно реже – медианы значений во всех случаях равны 0 %, хотя на препарат Хумог® имеются ответы в 0–10 % протоколов овариальной стимуляции в интерквартильном диапазоне ответов 25–75 %. Такое незначительное использование препаратов ФСГ данных торговых марок может свидетельствовать как о недоступности их в момент проведения нашего исследования на рынке, так и о возможном другом аспекте их использования.

Так как препарат Перговерис® является так называемой фиксированной комбинацией доз, представляющий собой смесь рекомбинантного фоллитропина альфа (150 МЕ) и лутропина альфа (75 МЕ), выпускаемой в виде лиофилизата [21][22], что ограничивает его персонифицированное дозирование, врачам задавался вопрос о количестве флаконов данного препарата на один протокол овариальной стимуляции, которое врач использует у женщин с различным предполагаемым ответом (табл. 7). Так, у женщин с предполагаемым нормальным ответом нижняя и верхняя границы (медианы) назначения Перговериса® соответствуют 10 флаконам и статистически не отличаются (p = 0,092), у женщин с гипоответом – 15 и 16 флаконам и статистически не отличаются (p = 0,113), у женщин с гиперответом – 9,5 и 10 флаконам, что также статистически не различается (p = 0,242). Таким образом, независимо от протокола овариальной стимуляции у женщин с нормоответом и гиперответом препарат Перговерис® применяется в количестве 10 флаконов на протокол, а с гипоответом – до 16 флаконов. Интересно, что препарат Перговерис® благодаря содержанию ЛГ-составляющей и, следовательно, возможному моделированию действия мочевого гонадотропина с ЛГ-активностью, предполагается в основном для использования у женщин с гипоответом; но исходя из полученных ответов, данный препарат также находит широкое применение у женщин с нормо- и гиперответом, что является интересным результатом, полученным из реальной клинической врачебной практики, и, видимо, обусловлен применением у пациенток с эндокринным бесплодием, не рассматривавшемся в настоящем опросе (табл. 7). Так как препарат Перговерис® разрабатывался для терапии сложных случаев и в первую очередь применяется у гипоответчиков и при отсутствии ответа яичников на повторные стимуляции высокими курсовыми дозами монопрепаратов, содержащими ФСГ [22], то такое применение у других групп пациенток может быть объяснено либо наличием дефицита препаратов с рекомбинантным ФСГ зарубежного производства в анализируемый период времени, либо другими медицинскими причинами, а также аспектами экономического характера.

Таблица 7. Количество флаконов лекарственного препарата Перговерис®,

содержащего фиксированную комбинацию доз

фоллитропин альфа и лутропин альфа,

для использования у пациенток

с различным предполагаемым ответом на овариальную стимуляцию.

Table 7. Number of Pergoveris® vials

containing a fixed dose follitropin alpha and lutropin alpha

for use in patients with varying expected response to ovarian stimulation.

|

Лекарственный препарат Medication |

Нормоответ Normal response |

Гипоответ Hyporesponse |

Гиперответ Hyperresponse |

|||

|

Min граница Min limit M ± SD |

Max граница Max limit M ± SD |

Min граница Min limit M ± SD |

Max граница Max limit M ± SD |

Min граница Min limit M ± SD |

Max граница Max limit M ± SD |

|

|

Перговерис® (фиксированная комбинация доз фоллитропина альфа и лутропина альфа) – количество флаконов на один протокол овариальной стимуляции / Pergoveris® (fixed doses combination of follitropin alpha and lutropin alpha) – number of vials per ovarian stimulation protocol |

10 [ 8,5; 10] N = 213 |

10 [ 9; 12] N = 213 |

15 [ 10; 20] N = 223 |

16 [ 10; 20] N = 223 |

9,5 [ 7; 10] N = 114 |

10 [ 7; 10] N = 114 |

Примечание: N – количество ответов врачей на данный вопрос.

Note: N – number of doctors’ responses to this question.

Протоколы овариальной стимуляции пациенток в смешанных циклах: тип лекарственного препарата / Ovarian stimulation protocols for female patients in mixed cycles: type of medication

Лекарственный препарат Менопур® совместно с любым другим рекомбинантным ФСГ используется практически в половине смешанных протоколов стимуляции (46,3 %), на втором месте по частоте использования следует Перговерис® совместно с любым другим рекомбинантным ФСГ (11,5 %) (p < 0,001). Комбинации препаратов Перговерис® и Менопур®, Хумог® и любой другой рекомбинантный ФСГ использовались в единичных протоколах. ФСГ пролонгированного действия (лекарственный препарат Элонва®, МНН: корифоллитропин альфа) в сочетании с любым другим гонадотропином использовался в 5 % смешанных протоколов.

Таким образом, в смешанных протоколах овариальной стимуляции, в основном применяемых у женщин с гипоответом (табл. 8), используются препараты с так называемой ЛГ-активностью, либо опосредованной содержанием ХГЧ как в препарате Менопур®, либо с добавлением рекомбинантного ЛГ. Стоит отметить, что на сегодняшний день возможно изменение ассортимента доступных на рынке лекарственных препаратов, и оправданно предположить, что в настоящее время могут быть на рынке другие торговые наименования мочевых гонадтропинов; но выявленные тенденции в использовании ФСГ рекомбинантного и мочевого происхождения или фиксированной комбинации доз четко прослеживаются в зависимости от предполагаемого ответа на овариальную стимуляцию.

Таблица 8. Процентное соотношение использования лекарственных препаратов,

введенных в оборот на момент анкетирования,

в смешанных протоколах овариальной стимуляции.

Table 8. Distribution of administered drugs introduced into circulation

at the time of the survey in mixed ovarian stimulation protocols.

|

Смешанные циклы овариальной стимуляции Mixed cycles of ovarian stimulation |

Процентное отношение в циклах, % Percentage in cycles, % Me [Q25; Q75] |

|

Комбинация Перговерис® + Менопур® Pergoveris® + Menopur® |

0 [ 0; 10] N = 265 |

|

Комбинация Перговерис® + любой рекомбинантный ФСГ Pergoveris® + any recombinant FSH |

11,5 [ 0; 35] N = 266 |

|

Комбинация Менопур® + любой рекомбинантный ФСГ Menopur® + any recombinant FSH |

46,3 [ 30; 70] N = 266 |

|

Комбинация Хумог® + любой рекомбинантный ФСГ Humog® + any recombinant FSH |

0 [ 0; 30] N = 265 |

|

Комбинация Элонва® (корифоллитропин) + любой другой гонадотропин Elonva® (corifollitropin) + any other gonadotropin |

5 [ 0; 10] N = 266 |

Примечание: ФСГ – фолликулостимулирующий гормон;

N – количество ответов врачей на данный вопрос.

Note: FSH – follicle-stimulating hormone;

N – number of doctors’ responses to this question.

Протоколы овариальной стимуляции: текущие предпочтения по финальному триггеру овуляции / Ovarian stimulation protocols: current preferences for final ovulation trigger drugs

Лекарственный препарат Овитрель® (хориогонадотропин альфа) используется в качестве единственного триггера овуляции в 40 % протоколах стимуляции, а ХГЧ мочевого происхождения – в 20 % протоколах, разница статистически значима (p < 0,001) (табл. 9). Согласно клиническим руководствам в области ЭКО, рекомендуется использовать ХГЧ любого происхождения в качестве финального триггера овуляции, так как оба препарата сравнимы по эффективности [11]. Только агонист ГнРГ используется в качестве триггера в 20 % случаев, что статистически не отличается от частоты использования мочевого ХГЧ (p = 0,956). Двойной триггер с использованием агониста ГнРГ и ХГЧ как рекомбинантного, так и мочевого происхождения используется редко, что и не рекомендуется у пациенток с нормальным ответом на стимуляцию [11].

Таблица 9. Процентное соотношение использования лекарственных препаратов,

введенных в оборот на момент анкетирования,

в качестве финального триггера овуляции.

Table 9. Distribution of final ovulation trigger drugs

introduced into circulation at the time of the survey.

|

Лекарственные препараты – триггеры овуляции Ovulation trigger medications |

Процентное отношение в циклах, % Percentage in cycles, % Me [Q25; Q75] |

|

Триггер: только Овитрель® (рекомбинантный ХГЧ) Trigger: single Ovitrelle® (recombinant hCG) |

40 [ 28; 70] N = 269 |

|

Триггер: только ХГЧ (мочевой) Trigger: single HCG (urinary) |

20 [ 0; 40] N = 269 |

|

Двойной триггер: Овитрель® + агонист ГнРГ Dual trigger: Ovitrelle® + GnRH agonist |

0 [ 0; 5] N = 268 |

|

Двойной триггер: ХГЧ (мочевой) + агонист ГнРГ Dual trigger: hCG (urinary) + GnRH agonist |

0 [ 0; 10] N = 268 |

|

Триггер: только агонист ГнРГ Trigger: single GnRH agonist |

20 [ 10; 30] N = 269 |

Примечание: ХГЧ – хорионический гонадотропин человека;

ГнРГ – гонадотропин-рилизинг гормон;

N – количество ответов врачей на данный вопрос.

Note: hCG – human chorionic gonadotropin;

GnRH – gonadotropin-releasing hormone;

N – number of doctors’ responses to this question.

Таким образом, в 60 % случаев на момент опроса использовались в качестве финального триггера овуляции лекарственные препараты, содержащие ХГЧ, более редко использовался только агонист ГнРГ и еще реже – смешанные индукторы овуляции.

Протоколы овариальной стимуляции пациенток с нормо-, гипо- и гиперответом в реальной клинической практике: выбор стартовых доз ФСГ рекомбинантного и мочевого происхождения / Protocols for ovarian stimulation of female patients with normal, hypo- and hyperresponse in real-world clinical practice: selection of starting doses for recombinant and urinary FSH preparations

Минимальные и максимальные дозы в пределах рассмотрения одной группы препаратов – рекомбинантного или мочевого ФСГ статистически значимо не различаются и принадлежат диапазону от 125 до 300 МЕ в день (табл. 10) при назначении у каждой конкретной группы пациенток (p > 0,001). Это соответствует данным метаанализов и текущим клиническим рекомендациям [11][12].

Таблица 10. Назначаемые врачами минимальные и максимальные

стартовые дозы лекарственных препаратов,

содержащих в своем составе фолликулостимулирующий гормон,

у женщин с разным предполагаемым ответом на овариальную стимуляцию,

включая пациенток с синдромом поликистозных яичников и доноров ооцитов.

Table 10. Doctor-prescribed minimum and maximum starting doses

for follicle-stimulating hormone-containing medications

in women with varying expected response to ovarian stimulation,

including patients with polycystic ovary syndrome and oocyte donors.

|

Группа пациенток Patient group |

Рекомбинантный ФСГ, МЕ Recombinant FSH, IU |

Мочевые гонадотропины, МЕ Urinary gonadotropins, IU |

Комбинированный препарат: Combined drug: recombinant FSH component, IU |

Комбинированный препарат: Combined drug: recombinant LH component, IU |

||||

|

Min граница Min limit M ± SD |

Max граница Max limit M ± SD |

Min граница Min limit M ± SD |

Max граница Max limit M ± SD |

Min граница Min limit M ± SD |

Max граница Max limit M ± SD |

Min граница Min limit M ± SD |

Max граница Max limit M ± SD |

|

|

С ожидаемым нормоответом With expected normal response |

150 [ 150; 200] N = 266 |

175 [ 150; 200] N = 266 |

150 [ 150; 225] N = 240 |

187,5 [ 150; 225] N = 240 |

150 [ 150; 200] N = 224 |

150 [ 150; 225] N = 224 |

75 [ 75; 75] N= 224 |

75 [ 75; 75] N = 224 |

|

С ожидаемым гипоответом With expected hyporesponse |

250 [ 250; 300] N = 257 |

300 [ 225; 300] N = 257 |

250 [ 225; 300] N = 253 |

300 [ 225; 300] N = 253 |

150 [ 150; 200] N = 266 |

150 [ 150; 200] N = 266 |

150 [ 150; 200] N = 266 |

150 [ 150; 200] N = 266 |

|

С ожидаемым гиперответом With expected hyperresponse |

125 [ 100; 150] N = 265 |

125 [ 100; 150] N = 265 |

150 [ 118,8; 150] N = 193 |

150 [ 125; 150] N = 193 |

150 [ 150; 150] N = 157 |

150 [ 150; 150] N = 158 |

75 [ 75; 75] N = 157 |

75 [ 75; 75] N = 157 |

|

С синдромом поликистозных яичников With polycystic ovary syndrome |

125 [ 100; 150] N = 266 |

150 [ 100; 150] N = 266 |

150 [ 100; 150] N = 190 |

150 [ 125; 150] N = 190 |

150 [ 125; 150] N = 148 |

150 [ 125; 150] N = 148 |

75 [ 75; 75] N = 146 |

75 [ 75; 75] N = 146 |

|

Донор ооцитов Oocyte donor |

175 [ 150; 225] N = 249 |

200 [ 150; 225] N = 249 |

200 [ 150; 225] N = 175 |

200 [ 150; 225] N = 175 |

150 [ 150; 225] N = 145 |

150 [ 150; 225] N = 145 |

75 [ 75; 75] N = 145 |

75 [ 75; 75] N = 145 |

Примечание: ФСГ – фолликулостимулирующий гормон;

ЛГ – лютеинизирующий гормон;

N – количество ответов врачей на данный вопрос.

Note: FSH – follicle stimulating hormone;

LH – luteinizing hormone;

N – number of doctors’ responses to this question.

Также не обнаружено статистически значимых отличий между минимальными и максимальными стартовыми дозами ФСГ рекомбинантного и мочевого происхождения у всех групп пациенток (p > 0,001), кроме группы пациенток с гиперответом, у которых предпочитаемая стартовая дозировка мочевого ФСГ оказалась статистически значимо выше на 25 МЕ (табл. 10, группа пациенток с ожидаемым гиперответом; p < 0,001), что, видимо, может объясняться присутствующей на рынке дозировкой мочевого ФСГ, кратной только 75 МЕ ФСГ.

При назначении комбинированного лекарственного препарата Перговерис®, содержащего в своем составе фиксированную комбинацию доз рекомбинантного ФСГ (150 МЕ) и ЛГ (75 МЕ) в одном флаконе, стартовая дозировка ФСГ по ответам врачей для пациенток всех групп была одинакова, и медиана ответов составляла 150 МЕ рекомбинантного ФСГ, что соответствует дозировке одного флакона. В то же время увеличенная доза ЛГ-компонента предполагалась врачами для назначения у женщин с гипоответом (медиана ответов – 150 МЕ), что может соответствовать двум флаконам лекарственного препарата, и, судя по всему, клинические назначения у данной группы пациенток базировались именно на ЛГ-компоненте препарата.

Также у пациенток с гиперответом, у которых в реальной клинической практике применяется комбинированный лекарственный препарат Перговерис® (табл. 7), требуются, согласно мнению врачей, статистически значимо более высокие стартовые минимальные и максимальные дозы на 25 МЕ по сравнению с препаратами, содержащими только рекомбинантный ФСГ (p < 0,001). Это также может быть следствием неделимости фиксированной дозировки двух гонадотропинов, содержащейся в одном флаконе данного препарата. Такая же зависимость наблюдается и у пациенток с СПКЯ, где минимальная стартовая доза для препарата с только рекомбинантным ФСГ ниже на 25 МЕ, чем у комбинированного препарата (p < 0,001).

Таким образом, использование лекарственного препарата с фиксированной комбинацией доз рекомбинантного ФСГ и рекомбинантного ЛГ (Перговерис®), производящегося в виде флакона, где не предполагается иного режима дозирования, кроме как кратного одному флакону (150 МЕ ФСГ и 75 МЕ ЛГ), может приводить к возможному неудобству и неопределенности в одновременном подборе баланса стартовой дозы рекомбинантного ФСГ и ЛГ-компонента у различных групп пациенток с предполагаемым ответом на стимуляцию. Как следствие, это отражается в повышении стартовой дневной дозы ФСГ-компонента на 25 МЕ, в первую очередь у пациенток с гиперответом и СПКЯ, что впоследствии может как повышать риск возникновения СГЯ, так иметь и негативный экономический эффект из-за необоснованного увеличения дневной, а следовательно, и курсовой дозы ФСГ и сопутствующей терапии СГЯ. Полученные выводы подтверждают данные таблицы 7, где мнение врачей основано на реально назначаемом количестве флаконов лекарственного препарата Перговерис®, а не на количестве каждого активного компонента в МЕ комбинированного препарата, как в данном случае. В то же время известно, что международные руководства рекомендуют использовать ФСГ мочевого происхождения в протоколах с агонистом ГнРГ, а не препарат, содержащий рекомбинантный ФСГ и ЛГ, именно ввиду меньшего риска развития СГЯ с использованием мочевого ФСГ [11]. Это может косвенно свидетельствовать о возможном завышении требуемой дозы ФСГ-компонента, выявленном в текущем исследовании, ввиду неделимости содержимого флакона.

На сегодняшний день известны проведенные в 2021 г. и 2022 г. Центром экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России фармакоэкономические исследования, которые ставили перед собой цель оценить применение лекарственного препарата Перговерис® только у женщин с гипоответом согласно действующей инструкции по применению данного лекарственного препарата, а также на основании 20 анкет анонимного опроса врачей-репродуктологов [22–24]. Отталкиваясь от полученных в текущем исследовании данных реальной клинической практики, где выявлено, что Перговерис® широко применяется как у пациенток с гипоответом, так и нормо- и гиперответом, а также с учетом неделимости одного флакона для персонифицированного применения, приводящего к завышению дневной дозы на 25 МЕ ФСГ-компонента, назрела необходимость проведения отдельного фармакоэкономического исследования для обновления доказательной базы расчета экономической целесообразности использования данной фиксированной комбинации доз ФСГ и ЛГ для овариальной стимуляции у всех групп пациенток.

Перенос эмбриона в свежем и криоцикле, проведение программ преимплантационного генетического тестирования у пациенток с нормо-, гипо- и гиперответом в реальной клинической практике / Embryo transfer in fresh and cryocycles, conducting preimplantation genetic testing programs in female patients with normal, hypo- and hyperresponse in real-world clinical practice

Для определения текущих тенденций в выборе стратегии переноса полученного эмбриона в свежем и криопротоколе были проанализированы данные о количестве таких переносов у пациенток с нормо-, гипо- и гиперответом (табл. 11). Таким образом, у нормоответчиков, как и гипоответчиков, по 50 % переносов эмбриона приходится как на свежий цикл, так и на криопротокол (разница статистически незначима; p > 0,001). У пациенток с гиперответом до 100 % переносов проводится в криопротоколах (p < 0,001). Полученные данные соотносятся с действующими руководствами, когда не рекомендуется, например, перенос эмбриона в свежем цикле как в протоколе с финальным триггером овуляции агонистом ГнРГ, как у нормоответчиков, так и у всей популяции в целом [11]. Также результаты ответов на данный вопрос отражают тенденцию к заморозке всех полученных эмбрионов (freeze-all стратегия) в протоколах с антагонистами и агонистами ГнРГ для максимального исключения любых рисков наступления СГЯ, а также осуществления переноса в более благоприятных условиях гормонального фона [11].

Таблица 11. Процентное соотношение переносов в свежем и криопротоколе

у женщин с различным ответом на стимуляцию.

Table 11. Distribution of fresh embryo transfers and cryoprotocols

in women with varying response to stimulation.

|

Протокол переноса эмбриона Embryo transfer protocol |

Нормоответ Normal response Me [Q25; Q75] |

Гипоответ Hyporesponse Me [Q25; Q75] |

Гиперответ Hyperresponse Me [Q25; Q75] |

|

Перенос эмбриона в свежем цикле Embryo transfer in a fresh cycle |

50 [ 30; 70] N = 269 |

50 [ 20; 70] N = 269 |

0 [ 0; 10] N = 269 |

|

Перенос криоконсервированного эмбриона Transfer of cryopreserved embryo |

50 [ 30; 70] N = 269 |

50 [ 30; 80] N = 269 |

100 [ 90; 100] N = 269 |

Примечание: N – количество ответов врачей на данный вопрос.

Note: N – number of doctors’ responses to this question.

Программы преимплантационного генетического тестирования без градации по используемому методу применяются в 30 % протоколов у нормоответчиков, в 60 % у гипоответчиков и в 10 % у гиперответчиков, полученные различия статистически значимы (p < 0,001) (табл. 12), что является объяснимым, исходя из портрета и анамнеза пациенток, составляющих данные группы и описанные в таблице 2 ранее.

Таблица 12. Процентное соотношение

использования программ преимплантационного генетического тестирования

у женщин с различным предполагаемым ответом.

Table 12. Distribution of using preimplantation genetic testing programs

in women with varying expected responses.

|

Овариальная стимуляция Ovarian stimulation |

Нормоответ Normal response Me [Q25; Q75] |

Гипоответ Hyporesponse Me [ Q25; Q75] |

Гиперответ Hyperresponse Me [ Q25; Q75] |

|

Протокол стимуляции с преимплантационным генетическим тестированием Ovarian stimulation protocol with preimplantation genetic testing |

30 [ 10; 50] N = 240 |

60 [ 20; 80] N = 241 |

10 [ 5,0; 22,5] N = 241 |

Примечание: N – количество ответов врачей на данный вопрос.

Note: N – number of doctors’ responses to this question.

Полученные результаты отражают мировую тенденцию развития как эффективных и безопасных сред для культивирования ооцитов и эмбрионов, методик для витрификации получаемых половых клеток в программах ЭКО, так и широкого внедрения современных методов генетического тестирования, которые становятся все более экономически доступны пациентам. Данные тенденции приводят к развитию стратегии freeze-all и переносу криоконсервированного эмбриона в менструальном цикле, отличном от стимулированного.

Заключение / Conclusion

Проведенное исследование реальной клинической практики с участием 425 врачей-репродуктологов является самым масштабным и детальным проспективным сбором мнения врачей, реализованным в России в области репродуктивного здоровья человека.

Анализ позволяет сделать следующие выводы:

- полученные результаты отражают текущую клиническую практику врача-репродуктолога в России, которая соответствует международным и российским рекомендациям в области ВРТ;

- впервые был описан портрет пациентки в РФ с предполагаемым овариальным резервом и предполагаемым ответом на овариальную стимуляцию гонадотропинами;

- впервые были определены тенденции и перспективные тренды по выбору протокола овариальной стимуляции, основной и сопутствующей фармакотерапии;

- полученные данные являются важным статистически значимым срезом текущих практических подходов в реальной клинической практике врачей-репродуктологов в РФ и могут служить достоверной базой для развития как методов ВРТ в РФ в дальнейшем, так и использоваться для оценки и прогнозирования экономической составляющей одного цикла ЭКО.

Приложение 1. Анкета. Всероссийское Исследование

Предпочтений врачей-репродуКтологов

«Лечение женщИН с бесплодием в реальной клинической практИКе Сегодня» (ВИПКЛИНИКС).

Addendum 1. Questionnaire. All-Russian Study of Preferences of Reproductive Physicians

“Treatment of Women with Infertility in Real Clinical Practice Today” (VIPCLINIСS).

Список литературы

1. Shcherbakova E.M. Population dynamics in Russia in the context of global trends. Stud Russ Econ Dev. 2022;33(4):409–21. https://doi.org/10.1134/s1075700722040098.

2. Иванова А.Е., Плетнева Ю.Э., Сивоплясова С.Ю. и др. Возможен ли естественный прирост населения России в ближайшие 10 лет? Экономика. Налоги. Право. 2021;14(2):32–43. https://doi.org/10.26794/1999-849x-2021-14-2-32-43.

3. Савина А.А., Землянова Е.В., Фейгинова С.И. Потери потенциальных рождений в г. Москве за счет женского и мужского бесплодия. Здоровье мегаполиса. 2022;3(3):39–45 https://doi.org/10.47619/27132617.zm.2022.v.3i3;39-45.

4. Infertility prevalence estimates, 1990–2021. Geneva: World Health Organization, 2023. 98 с. Режим доступа: https://www.medicalbrief.co.za/wp-content/uploads/2023/04/WHO-report-on-infertility-.pdf. [Дата обращения: 09.10.2023].

5. Коннон С.Р., Союнов М.А. Бесплодие в эру ожирения: эпидемиология и методы его преодоления. Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение. 2018;6(3):105–12. https://doi.org/10.24411/23039698-2018-13012.

6. Экспертный совет по возможностям импортозамещения препаратов фоллитропина альфа в циклах ЭКО. Акушерство, Гинекология и Репродукция. 2021;15(4):470–92. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2021.246.

7. Русанова Н.Е., Исупова О.Г. Социально-демографические особенности прокреативного поведения в условиях рутинизации вспомогательных репродуктивных технологий. Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2021;(3):361–9. https://doi.org/10.17072/2078-7898/2021-3-361-369.

8. Регистр ВРТ. Отчет за 2021 год. РАРЧ. Санкт-Петербург, 2023. 29 c. Режим доступа: https://rahr.ru/d_registr_otchet/RegistrVRT_2021.pdf. [Дата обращения: 09.10.2023].

9. Русанова Н.Е. Вспомогательные репродуктивные технологии в России: медицинские прорывы и общественные проблемы. Население и экономика. 2020;4(4):5–18. https://doi.org/10.3897/popecon.4.e58271.

10. Государственный реестр лекарственных средств. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://grls.rosminzdrav.ru/. [Дата обращения: 09.10.2023].

11. ESHRE Guideline Group on Ovarian Stimulation, Bosch E., Broer S., Griesinger G. et al. ESHRE guideline: ovarian stimulation for IVF/ICSI. Hum Reprod Open. 2020;2020(2):hoaa009. https://doi.org/10.1093/hropen/hoaa009.

12. Письмо Министерства здравоохранения РФ от 5 марта 2019 г. N 15-4/ И/2-1908 «О направлении клинических рекомендаций (протокола лечения) “Вспомогательные репродуктивные технологии и искусственная инсеминация”». М.: Министерство здравоохранения Российской Федерации, 2019. 126 с. Режим доступа: https://rokpb.ru/uploads/userfiles/organization_210/klinicheskie-rekomendacii-vracham/ystarevshie/05032019prf.pdf. [Дата обращения: 09.10.2023].

13. Munro M.G., Balen A.H., Cho S. et al.; FIGO Committee on Menstrual Disorders and Related Health Impacts, and FIGO Committee on Reproductive Medicine, Endocrinology, and Infertility. The FIGO ovulatory disorders classification system. Hum Reprod. 2022;37(10):2446–64. https://doi.org/10.1002/ijgo.14331.

14. Balen A.H., Munro M.G., O'Neill H.C. et al. The new International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) ovulatory disorder classification: PRO and CON. Fertil Steril. 2023;119(4):562–9. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2023.01.043.

15. WHO Scientific Group on Agents Stimulating Gonadal Function in the Human & World Health Organization. Agents stimulating gonadal function in the human: report of a WHO Scientific Group; 1972 August 28– September 1; Geneva. Geneva: World Health Organization, 1973. https://apps.who.int/iris/handle/10665/38216.

16. Farquhar C., Rombauts L., Kremer J.A. et al. Oral contraceptive pill, progestogen or oestrogen pretreatment for ovarian stimulation protocolsfor women undergoing assisted reproductive techniques. Cochrane Database Syst Rev. 2017;5(5):CD006109. https://doi.org/10.1002/14651858.CD006109.pub3.

17. Nagels H.E., Rishworth J.R., Siristatidis C.S., Kroon B. Androgens (dehydroepiandrosterone or testosterone) for women undergoing assisted reproduction. Cochrane Database Syst Rev. 2015;2015(11):CD009749. https://doi.org/10.1002/14651858.CD009749.pub2.

18. Barakhoeva Z., Vovk L., Fetisova Y. et al. A multicenter, randomized, phase III study comparing the efficacy and safety of follitropin alpha biosimilar and the original follitropin alpha. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2019;241:6–12. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2019.07.032.

19. Камилова Д.П., Овчинникова М.М., Абляева Э.Ш. и др. Эффективность применения биоаналогового фоллитропина альф в реальной клинической практике: результаты наблюдательного исследования «ФОЛЛИТРОПИН». Акушерство, Гинекология и Репродукция. 2021;15(1):5–21. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2021.212.

20. Перминова С.Г., Назаренко Т.А., Корнеева И.Е. и др. Результаты сравнительного исследования эквивалентности биоаналогичного препарата фоллитропина альфа (раствор для подкожного введения) и оригинального препарата фоллитропина альфа (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения) у женщин с различным ответом на овариальную стимуляцию в програме экстракорпорального оплодотворения: резюме результатов клинического исследования IV фазы. Акушерство и гинекология. 2022;(10):138–49. https://doi.org/10.18565/aig.2022.10.138-149.

21. Humaidan P., Chin W., Rogoff D. et al. Efficacy and safety of follitropin alfa/lutropin alfa in ART: a randomized controlled trial in poor ovarian responders. Hum Reprod. 2017;32(3):544–55. https://doi.org/10.1093/humrep/dew360.

22. Инструкция по медицинскому применению для лекарственного препарата Перговерис®. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=7d256b8438af-43d3-8f84-48e8c620ce94. [Дата обращения: 09.10.2023].

23. Перова К.А., Щуров Д.Г., Блинов Д.В. и др. Фармакоэкономический анализ применения фоллитропина альфа при использовании вспомогательных репродуктивных технологий. ФАРМАКОЭКОНОМИКА. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология. 2022;15(1):40–50. https://doi.org/10.17749/2070-4909/farmakoekonomika.2022.129.

24. Щуров Д.Г., Блинов Д.В., Башмакова Н.В. и др. Обновленный клинико-экономический анализ применения фоллитропина альфа при использовании вспомогательных репродуктивных технологий в 2022 году. ФАРМАКОЭКОНОМИКА. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология. 2023;16(1):49–59. https://doi.org/10.17749/2070-4909/farmakoekonomika.2023.180.

Об авторах

Н. В. БашмаковаРоссия

Башмакова Надежда Васильевна – д.м.н., профессор, главный научный сотрудник. Scopus Author ID: 57191610753. РИНЦ SPIN-код: 9604-0089.

620028 Екатеринбург, ул. Репина, д. 1;

Е. Н. Новоселова

Россия

Новоселова Елена Николаевна – к.социол.н., доцент кафедры социологии семьи и демографии Социологического факультета. Scopus Author ID: 57200442804. РИНЦ SPIN-код: 4903-7675.

11999 Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 33

Т. А. Назаренко

Россия

Назаренко Татьяна Алексеевна – д.м.н., профессор, директор института репродуктивной медицины. Scopus Author ID: 57210281208. РИНЦ SPIN-код: 2337-4188.

117997 Москва, ул. академика Опарина, д. 4

М. М. Овчинникова

Россия

Овчинникова Мария Михайловна – врач-репродуктолог, зав. отделением ЭКО, Медицинский кластер «Лапино», ГК «Мать и Дитя», Scopus Author ID: 57210287448.