Перейти к:

Клиническое наблюдение родоразрешения у роженицы с преэклампсией, перенесшей COVID-19, с развитием дистресса плода во время преждевременных родов

https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2023.396

Аннотация

Течение пандемии показало, что несмотря на общепопуляционные риски заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (НКИ) COVID-19, беременные более подвержены тяжелому течению данного заболевания и неблагоприятным перинатальным исходам. В настоящее время НКИ ассоциируется с высоким риском самопроизвольных выкидышей, преждевременного разрыва плодных оболочек, преждевременных родов, развитием фетоплацентарной недостаточности,

задержкой развития плода, дистрессом плода, обострением хронической соматической патологии, послеродовыми

кровотечениями. Приведенный краткий обзор литературы и клиническое наблюдение демонстрируют необходимость

тщательного обследования рожениц с преждевременными родами.

Ключевые слова

Для цитирования:

Юпатов Е.Ю., Хаертдинов А.Т., Осипов С.А., Селиванова Е.Е., Мухаметова Р.Р. Клиническое наблюдение родоразрешения у роженицы с преэклампсией, перенесшей COVID-19, с развитием дистресса плода во время преждевременных родов. Акушерство, Гинекология и Репродукция. 2023;17(4):526-532. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2023.396

For citation:

Iupatov E.I., Khaertdinov A.T., Osipov S.A., Selivanova E.E., Mukhametova R.R. Clinical observation of delivery in a COVID-19-convalescent woman with preeclampsia developing fetal distress during preterm labor. Obstetrics, Gynecology and Reproduction. 2023;17(4):526-532. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2023.396

Введение / Introduction

Новая коронавирусная инфекция (НКИ) COVID-19 была объявлена пандемией Всемирной организацией здравоохранения в марте 2020 г. [1].

Течение пандемии показало, что несмотря на общепопуляционные риски заболеваемости НКИ, беременные более подвержены тяжелому течению данного заболевания и неблагоприятным перинатальным исходам. В настоящее время НКИ ассоциируется с высоким риском самопроизвольных выкидышей, преждевременным отхождением околоплодных вод, преждевременных родов, развитием фетоплацентарной недостаточности, задержкой развития плода, дистрессом плода, обострением хронической соматической патологии, послеродовыми кровотечениями [1, 2]. Гестационную адаптацию организма матери характеризует в том числе следующее [1][3]:

1) повышение уровня циркулирующего прогестерона;

2) снижение способности организма к элиминации вирусов ввиду того, что происходит уменьшение циркулирующих естественных клеток-киллеров;

3) снижение количества дендритных клеток в плазме;

4) изменения в иммунной системе.

Беременность и COVID-19 / Pregnancy and COVID-19

Родоразрешение у 91 % беременных с COVID-19 происходило путем операции кесарева сечения (КС) в связи с развитием дистресс-синдрома у плода; низкая масса тела (< 2500 г) у детей при рождении была диагностирована в 5,3 % родов [2].

Возможно, COVID-19 «использует» адаптационные изменения в организме беременной в «своих интересах». Ввиду гиперкоагуляции, которая отмечается у пациентов с COVID-19, перинатальные осложнения у детей, скорее всего, обусловлены нарушением фетоплацентарной перфузии и/или возможными тромботическими изменениями у матери, воспалительно-клеточной инфильтрацией сосудистой стенки и периваскулярного пространства, снижением барь- ерной функции плаценты [5][6].

Так, D. Baud с соавт. отмечают, что изменения в плаценте, вызванные вирусом, приводят к хронической и острой гипоксии плода, преждевременному родоразрешению, что в последующем и определяет тяжесть состояния детей при рождении [7].

Следует отметить, что одним из самых распространенных серьезных осложнений, с которыми сталкивается плод на 1000 всех родов, является гипоксия [8]. В основе гипоксического поражения плода лежит аномальное развитие плаценты или её поражение в течение беременности [9]. Например, у беременных с хронической плацентарной недостаточностью (ХПН) на фоне сердечно-сосудистых заболеваний, рецидивирующейся угрозой прерывания беременности, преэклампсией, какими-либо инфекционными заболеваниями, нередко беременность завершается КС именно по поводу внутриутробного страдания плода. По мнению О.В. Ремневой с соавт., ХПН является причинным фактором инвалидизации детей вследствие поражения центральной нервной системы (ЦНС) в перинатальном периоде [9]. Острая внут- риутробная гипоксия плода может возникнуть как в периоде беременности на фоне осложнений матери, так и в период родов [10][11].

Хроническая гипоксия плода в утробе матери, связанная с недостаточной функцией плаценты, как правило, формируется длительно, мало проявляет себя; нередко первым признаком бывает задержка роста плода (ЗРП). На данный момент принято выделять начальную форму без изменений плодовой гемодинамики; на смену этой стадии приходит следующая, которая характеризуется поражением кровообращения в артериях и повышенным сосудистым сопротивлением в плаценте. При хороших резервных возможностях плода после кратковременной гиперкапнии беременной происходит дилатация средней мозговой артерии (СМА) плода, снижаются индексы сосудистого сопротивления и наступает элективная централизация кровообращении с перераспределением кровотока, что рассматривается как адекватная адаптация. Диагностическими тестами при гемодинамических изменениях регистрируется увеличение пульсационного индекса (ПИ) только в артериальных сосудах пуповины. С прогрессированием плацентарной недостаточности продолжается централизация кровообращения, происходит снижение тонуса сосудов головного мозга, регистрируемое при доплеровском исследовании как снижение ПИ в СМА плода. Финальным этапом гипоксического поражения ЦНС плода является прекращение спонтанных дыхательных движений, торможение двигательной активности, снижение тонуса мускулатуры [12].

Диагностика состояния фетоплацентарной системы / Diagnostics of fetoplacental system state

Наиболее информативными в диагностике состояния плаценты и плода сегодня считаются доплерометрическая оценка кровотока, магнитно-резонансная томография (МРТ), определение плодовых РНК в крови матери [10]. Ультразвуковое доплеровское исследование играет основополагающую роль в диагностике плодового и маточно-плацентарного кровотока (МПК), в оценке состояния фетоплацентарной системы [10][13], определяя подчас время для родоразрешения, ориентируясь на состояние гемодинамики в пупочной артерии, СМА и биомет- рию [14].

Следует отметить, что кроме стандартных существуют дополнительные параметры, определяемые с помощью доплеровского исследования. Например, увеличение пиковой систолической скорости в СМА, определение А-волны в артериальном протоке и церебро-плацентарное соотношение, признаки церебральной вазодилатации и перераспределения кровотока при эффекте «сохранения мозга» (brain-sparing эффект). По данным Е.А. Макаровской с соавт., наряду с вышеперечисленными параметрами при развитии ЗРП имеет значение повышение сосудистого сопротивления в плаценте, сокращение длины систолических пиковых скоростей в аорте и легких, увеличение длины пиковой скорости в аорте [10].

В III триместре для прогнозирования развития гипоксии плода проводят кардиотокографию (КТГ). При получении значения кратковременной вариабельности (англ. short-term variability, STV) < 3,4 прогнозируют угрозу развития дистресса плода.

Далее приводится клиническое наблюдение развития внутриутробной гипоксии плода у беременной, перенесшей НКИ COVID-19 в I триместре гестации, повлекшей за собой необходимость срочного родоразрешения.

Клиническое наблюдение / Clinical case

Этические аспекты / Ethical aspects

В соответствии с действующим законодательством пациентка дала письменное информированное согласие на медицинское обследование и вмешательство. Соблюдались этические стандарты Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации 1964 г. с ее последующими изменениями и сопоставимыми нормами этикии.

Клинико-анамнестическая характеристика беременной / Clinical and anamnestic characteristics of the pregnant woman

Повторнобеременная А., 23 года, обратилась в родильное отделение на консультацию врача приемно- диагностического отделения родильного дома МСЧ ФГАОУ ВО КФУ по направлению из женской консультации с диагнозом: Беременность 32 нед. Острая внутриутробная гипоксия плода? ЗРП 1 ст.

В приемном покое выяснено: настоящая беременность вторая, предыдущая беременность завершилась замершей беременностью на сроке 6 нед, медикаментозный аборт выполнен без осложнений. С текущей беременностью наблюдается с 11 нед беременности, женскую консультацию посещала регулярно. Обследована в соответствии с актуальными нормативными документами. Данная беременность протекала с развитием раннего токсикоза в I триместре, кольпита во II триместре. В I триместре беременная перенесла COVID-19 (подтверждённый случай) средней степени тяжести. Во II триместре по данным ультразвукового исследования (УЗИ) на сроке 19–20 нед обнаружены кисты сосудистых сплетений, что было расценено как признак внутриутробного инфицирования (ВУИ) плода. В III триместре по УЗИ на сроке 32–33 нед – признаки задержки внутриутробного развития (ЗВУР) плода, высоко резистентный кровоток в артериях пуповины плода. Объективный осмотр не выявил каких-либо отклонений от нормы.

Дежурным врачом была проведена КТГ (нормальный тип). УЗИ: Беременность 32 нед. Фетоплацентарный кровоток (ФПК) и МПК не нарушены. Доплерометрия: ПИ артерии пуповины – 0,84, ПИ СМА – 1,70, ПИ маточной артерии (МА) – 1,26, церебро-плацентарное соотношение – 2,02. Размеры плода соответствуют сроку гестации.

Учитывая отсутствие данных за острое внутри- утробное состояние плода на момент обращения, рекомендовано продолжить амбулаторное наблюдение акушером-гинекологом в женской консультации.

Через 8 дней беременная повторно обратилась в приемный покой родильного отделения МСЧ ФГАОУ ВО КФУ. Причиной обращения стали боли внизу живота и повышение артериального давления (АД) дома до 160/100 мм рт. ст.

Госпитализация / Hospital admission

Результаты обследования / Examination data

Состояние роженицы при поступлении было расценено как удовлетворительное: АД = 128/72 – 125/68 мм рт. ст., пульс – 82 уд/мин, головной боли нет, зрение ясное. Наружные размеры живота показали несоответствие сроку гестации. По остальным показателям акушерское исследование патологии не выявило.

По данным влагалищного исследования: наружные половые органы развиты правильно; влагалище нерожавшей; шейка матки оценена по шкале Бишоп в 8 баллов; цервикальный канал расширен до 4 см; плодный пузырь цел; предлежит головка плода, слегка прижата к входу в малый таз. Диагностированы преждевременные роды на сроке 34 нед.

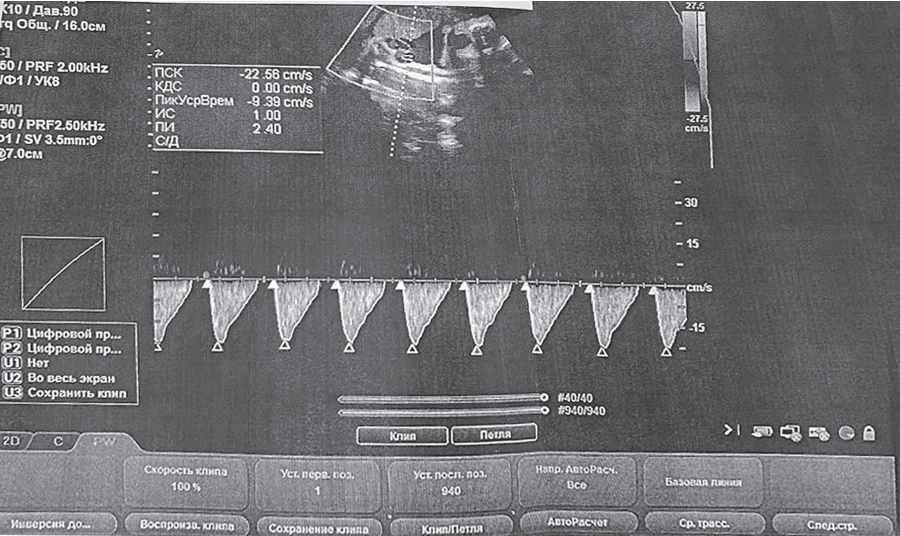

Рутинное в данных обстоятельствах УЗИ обнаружило: один живой плод в головном предлежании, показатели фетометрии соответствуют сроку 32–33 нед беременности. Предполагаемая масса плода 1835 г. Индекс амниотической жидкости: максимальный карман 4 см. Доплерометрическое исследование выявило нарушение ФПК, ПИ – 2,40, плацента расположена по передней стенке матки, с инфарктами, V-образная плацента, толщина 33 мм. Степень зрелости 3 с множественными кальцинатами. На момент осмотра участков отслойки плаценты не обнаружено. Заключение: срок беременности 34 нед. Маловодие. ФПК нарушен. Отсутствие конечной диастолической скорости (рис. 1).

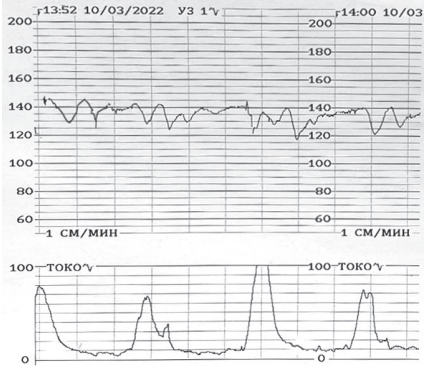

Выполненная вслед за УЗИ кардиотокограмма показала патологический вариант КТГ. Дистресс плода (рис. 2).

Рисунок 1. Нарушение кровотока в артерии пуповины. Отсутствие конечной диастолической скорости – признак острой выраженной гипоксии плода.

Figure 1. Impaired blood flow in the umbilical artery. Lack of end diastolic velocity as a sign of acute severe fetal hypoxia.

Рисунок 2. Кардиотокограмма: линейный тип – признак острой тяжелой гипоксии плода (низкая вариабельность ритма, отсутствие акцелераций).

Figure 2. Cardiotocogram: a linear pattern as a sign of acute severe fetal hypoxia (low heart rate variability, no accelerations).

В связи с дистрессом плода, отсутствием возможности для быстрого родоразрешения через естественные родовые пути решено родоразрешить пациентку путём операции КС в экстренном порядке.

Особенности операции / Surgical specifics

Извлечение плода было выполнено в плодном пузыре. Родился мальчик, массой 1500 г, по шкале Апгар получил оценку 4–7 баллов, по шкале Сильверман – 6 баллов. Размеры плаценты: 10×10×1,5 см; дольки и оболочки целы; структура плаценты – с кальцинатами. Общая кровопотеря в родах составила 700 мл.

Заключительный диагноз / Final diagnosis

Роды I преждевременные оперативные на сроке 33,6 нед. Преэклампсия тяжелой степени. Дистресс плода. Хроническая прогрессирующая внутриутробная гипоксия плода. ЗРП II степени. Маловодие. Риск внутриутробной инфекции (COVID-19 на сроке 9 нед). Субклинический гипотиреоз. Миопия слабой степени. Кисты сосудистых сплетений плода (УЗИ II). Лапаротомия по Пфанненштилю. Кесарево сечение по Гусакову.

Гистологическое исследование последа позволило определить, что плацента соответствовала сроку гестации, ворсины хориона преимущественно терминальные и зрелые промежуточные. Инволютивно- дистрофические процессы умеренно выраженные в виде отложения масс фибриноида и очагового кальциноза в межворсинчатом пространстве. Компенсаторные реакции представлены синцитиальными почками больших групп терминальных ворсин. Заключение: Хроническая компенсаторная недостаточность плаценты. Амнионит.

Послеродовой период / Postpartum period

Послеродовый период протекал без особенностей. Общий анализ крови на 3-и сутки: уровень гемоглобина – 102 г/л, лейкоциты – 12,2×109/л, эритроциты – 3,94×1012/л, тромбоциты – 272,0×109/л, показатель гематокрита – 33,2 %. Общий анализ мочи на 3-и сутки: белок отриц., лейкоциты 2–3–4 в п/зр, эпителий 11–12 в п/зр, эритроциты 4–5 в п/зр. УЗИ органов малого таза: тело матки – размеры 134×63×112 мм; полость матки щелевидная на всем протяжении, нижний сегмент без особенностей. На 6-е сутки после родов последовала выписка родильницы.

Состояние новорожденного / Neonate’s state

Новорожденный в связи с тяжелым состоянием за счет респираторного дистресс-синдрома (РДС) на фоне недоношенности, гипотрофии, метаболических и микроциркуляторных нарушений, незрелости гос- питализирован в палату интенсивной терапии.

Диагноз при рождении: РДС III степени смешанного генеза. Ателектазы легких. ВУИ неуточненной этиологии. Умеренная асфиксия при рождении. Недоношенность на сроке гестации 33,6 нед. Маловесный к сроку гестации (ЗВУР II степени по гипотрофическому типу). Аппарат искусственной вентиляции легких. Катетеризация пупочной вены. Группа риска по перинатальным поражениям ЦНС, гемолитической болезни новорожденных, конфликту по группе крови (АВО- несовместимость).

В первые сутки новорожденный в тяжелом состоянии переведен в отделение реанимации новорожденных в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ) для дальнейшего лечения и обследования.

Второй этап лечения проходил на базе ДРКБ в отделении реанимации новорожденных (21 день) и в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей (8 дней).

Состояние новорожденного в день выписки удовлетворительное. Масса тела при выписке 2042 г., окружность головы 32 см, рост 45 см. Кормился до 50 мл смесью.

Заключение / Conclusion

Приведенный краткий обзор литературы и клиническое наблюдение демонстрируют необходимость тщательного обследования рожениц с преждевременными родами. Перенесенная даже в I триместре НКИ COVID-19 может служить отягчающим фактором относительно внутриутробного страдания плода при отсутствии других факторов риска. Маршрутизация беременных с преждевременными родами в учреждения II группы требует не только высокого уровня подготовки врачей акушеров-гинекологов, но и освоения смежных специальностей, таких как ультразвуковая диагностика. Отсутствие конечной диастолической скорости – довольно редкая находка на УЗИ, что является признаком острой выраженной гипоксии плода. У женщин, перенесших COVID-19, имеется высокий риск акушерских и перинатальных осложнений по сравнению с общей популяцией. Данные, приведенные в статье, будут интересны врачам, работающим в женских консультациях и учреждениях II группы, и помогут во время прегравидарной подготовки уделять достаточное время вопросам профилактики вирусных заболеваний в период беременности, в том числе и вакцинации.

Список литературы

1. Адамян Л.В., Вечорко В.И., Конышева О.В., Харченко Э.И. Беременность и COVID-19: актуальные вопросы (обзор литературы). Проблемы репродукции. 2021;27(3):70–7. https://doi.org/10.17116/repro20212703170.

2. Ковальчук А.С., Кучерявенко А.Н. Течение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у беременной (клинический случай). Журнал инфектологии. 2020;12(3):75–9. https://doi.org/10.22625/2072-6732-2020-12-3-75-79.

3. Wastnedge E.A.N., Reynolds R.M., van Boeckel S.R. et al. Pregnancy and COVID-19. Physiol Rev. 2021;101(1):303–18. https://doi.org/10.1152/physrev.00024.2020.

4. Косолапова Ю.А., Морозов Л.А., Инвияева Е.В. и др. Влияние COVID19 на исходы беременности и состояние новорожденных (обзор литературы). Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение. 2021;9(4):63–70. https://doi.org/10.33029/2303-9698-2021-9-4-63-70.

5. Shanes E.D., Mithal L.B., Otero S. et al. Placental pathology in COVID-19. Am J Clin Pathol. 2020;154(1):23–32. https://doi.org/10.1093/ajcp/aqaa089.

6. Щеголев А.И., Туманова У.Н., Серов В.Н. Поражения плаценты у беременных с SARS-CoV-2-инфекцией. Акушерство и гинекология. 2020;(12):44–52. https://doi.org/10.18565/aig.2020.12.44-52.

7. Baud D., Greub G., Favre G. et al. Second-trimester miscarriage in a pregnant woman with SARS-CoV-2 infection. JAMA. 2020;323(21):2198– 200. https://doi.org/10.1001/jama.2020.

8. Flenady V., Koopmans L., Middleton P. et al. Major risk factors for stillbirth in high-income countries: a systematic review and meta-analysis. Lancet. 2011;377(9774):1331–40. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)62233-7.

9. Ремнева О.В., Фадеева Н.И., Фильчакова О.Н. и др. Интранатальная гипоксия плода: возможности диагностики, резервы снижения частоты церебральных расстройств у доношенных новорожденных. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2015;60(5):61–6.

10. Макаровская Е.А., Баранов А.Н., Истомина Н.Г., Ревако П.П. Гипоксия плода как причина неблагоприятных исходов беременности: систематический обзор методов оценки. Экология человека. 2021;(7):4–11. https://doi.org/10.33396/1728-0869-2021-7-4-11.

11. Ananth C.V., Oyelese Y., Prasad V. et al. Evidence of placental abruption as a chronic process: associations with vaginal bleeding early in pregnancy and placental lesions. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2006;128(1–2):15–21. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2006.01.016.

12. Рябова С.А. Прогностическая и диагностическая значимость методов оценки состояния плода при плацентарной недостаточности: Автореф. дис…канд. мед. наук. Самара, 2017. 24 с.

13. Каптильный В.А. Нарушение маточно-плацентарной гемодинамики у беременных с экстрагенитальными очагами хронической инфекции. Проблемы репродукции. 2015;21(2):103–9. https://doi.org/10.17116/repro2015212103-109.

14. Акушерство: национальное руководство. Под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, В.Н. Серова, В.Е. Радзинского. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 1088 с.

Об авторах

Е. Ю. ЮпатовРоссия

Юпатов Евгений Юрьевич – к.м.н., доцент, зав. кафедрой акушерства и гинекологии, Казанская государственная медицинская академия; доцент кафедры хирургии и последипломного образования Института фундаментальной медицины и биологии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университе

Scopus Author ID: 57201192778.

420015 Казань, ул. Бутлерова, д. 36;

420012 Казань, ул. Карла Маркса, д. 74

А. Т. Хаертдинов

Россия

Хаертдинов Альберт Талгатович – к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии

420012 Казань, ул. Карла Маркса, д. 74

С. А. Осипов

Россия

Осипов Сергей Альбертович – к.м.н., врач-инфекционист, проректор

420012 Казань, ул. Бутлерова, д. 49

Е. Е. Селиванова

Россия

Селиванова Екатерина Евгеньевна – врач-ординатор кафедры хирургических болезней постдипломного образования

420012 Казань, ул. Карла Маркса, д. 74

Р. Р. Мухаметова

Россия

Мухаметова Рената Рузалевна – ассистент кафедры акушерства и гинекологии

420012 Казань, ул. Карла Маркса, д. 74

Рецензия

Для цитирования:

Юпатов Е.Ю., Хаертдинов А.Т., Осипов С.А., Селиванова Е.Е., Мухаметова Р.Р. Клиническое наблюдение родоразрешения у роженицы с преэклампсией, перенесшей COVID-19, с развитием дистресса плода во время преждевременных родов. Акушерство, Гинекология и Репродукция. 2023;17(4):526-532. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2023.396

For citation:

Iupatov E.I., Khaertdinov A.T., Osipov S.A., Selivanova E.E., Mukhametova R.R. Clinical observation of delivery in a COVID-19-convalescent woman with preeclampsia developing fetal distress during preterm labor. Obstetrics, Gynecology and Reproduction. 2023;17(4):526-532. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2023.396

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.