Перейти к:

Использование лазерного излучения в лечении воспалительных заболеваний придатков матки

https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2022.323

Аннотация

Цель: оценка эффективности и безопасности внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК) у пациенток с воспалительными заболеваниями придатков матки (ВЗПМ).

Материалы и методы. В проспективное сравнительное исследование были включены 130 женщин с ВЗПМ, которые были разделены на 3 группы: основная (группа 1) – 40 пациенток, которым проводилась традиционная медикаментозная терапия в сочетании с ВЛОК; группа сравнения (группа 2) – 40 пациенток, которым проводилось только традиционное медикаментозное лечение; контрольная группа – 50 женщин, отказавшихся от получения стационарного лечения. Всем пациенткам выполнялось стандартное клинико-лабораторное обследование, ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза, оценка морфологии эритроцитов периферической крови, исследование уровня цитокинов в сыворотке крови. Оценка интенсивности боли производилась с помощью шкалы вербальных оценок (ШВО). У пациенток групп 1 и 2 все клинико-лабораторные показатели определяли при поступлении и при выписке (на 7–10-й день), а также посредством телефонного анкетирования анализировали возможное наличие отдалённых последствий и наступление беременности (спустя 3–6 мес после лечения).

Результаты. В группе 1 на 7–10-й день лечения выявлена нормализация показателей общего анализа крови у 90 % пациенток, величины сухой массы эритроцита (35,42 ± 1,98 пг), количества нормальных дискоцитов у 87,5 % женщин и размера центральной впадины эритроцитов у 60 % женщин. Также к норме пришли параметры коагулограммы; снизились значения цитокинов – интерлейкина-1β (70,46 ± 6,08 пг/мл), интерлейкина-6 (10,86 ± 1,26 пг/мл), фактора некроза опухоли-α (5,82 ± 1,48 пг/мл). А по данным УЗИ не было отмечено наличия гидатид маточных труб и гидросальпинксов, уменьшился объем яичников и толщина труб; патологии органов малого таза не было выявлено у 72,5 % женщин. У 85,5 % пациенток группы 1 отмечено уменьшение содержания грамотрицательной и повышение содержания грамположительной микрофлоры и лактобактерий, что на 15,5 % больше, чем в группе 2. Спустя 3–6 мес после выписки из стационара у 35 % женщин группы 1 наступила беременность, что в 2,5 раза чаще, чем у пациенток, получавших только традиционную медикаментозную терапию. Также у пациенток группы 1 осложнения и обострения отсутствовали в 92,5 % случаев, что в 1,3 раза реже, чем у женщин группы 2.

Заключение. Проведение ВЛОК больным с ВЗПМ приводит к нормализации морфологии эритроцитов, показателей гемостазиограммы, уровня цитокинов, к уменьшению воспалительных изменений в придатках матки, опорожнению гидросальпинксов, купированию болевого синдрома по ШВО, нормализации менструально-овариальной функции, микробиоценоза влагалища. При проведении традиционной медикаментозной терапии в сочетании с ВЛОК реже отмечались обострения и осложнения и чаще происходило наступление беременности спустя 3–6 мес после лечения.

Ключевые слова

Для цитирования:

Салов И.А., Аржаева И.А., Тяпкина Д.А. Использование лазерного излучения в лечении воспалительных заболеваний придатков матки. Акушерство, Гинекология и Репродукция. 2022;16(5):552-566. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2022.323

For citation:

Salov I.A., Arzhaeva I.A., Tyapkina D.A. Application of laser radiation in treatment of inflammatory diseases of the uterine appendages. Obstetrics, Gynecology and Reproduction. 2022;16(5):552-566. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2022.323

Введение / Introduction

В настоящее время отмечается прогрессивное увеличение частоты возникновения и «омоложение» воспалительных заболеваний женской половой сферы, при этом значительную часть воспалительных заболеваний женских гениталий (40–82 %) составляют хронические воспалительные заболевания придатков матки (ВЗПМ). Столь высокая частота может быть обусловлена отсроченным и несоответствующим лечением острых воспалительных процессов [1][2]. Также неэффективность изолированной медикаментозной терапии может быть обусловлена этиологией заболевания, которая достаточно часто может быть представлена сложными сообществами микроорганизмов, состоящих из анаэробной и аэробной микрофлоры [3][4].

Лечение ВЗПМ заключается в использовании этиотропной медикаментозной терапии: антибактериальной и противовоспалительной. Однако использование только лекарственных препаратов может способствовать улучшению самочувствия женщины и достижению положительного эффекта терапии не у всех пациенток [5]. Данный аспект заставил врачей и ученых искать иные немедикаментозные достаточно эффективные методы лечения, направленные на активизацию и стимуляцию иммунной системы организма, позволяющие снизить медикаментозную нагрузку на организм, а также частоту побочных реакций. Одним из методов немедикаментозного лечения, отвечающих данным требованиям, является лазерное излучение (ЛИ) [3][5][6]. Монохромное, высоконаправленное электромагнитное излучение светового диапазона, характеризующееся поляризацией и когерентностью, нашло широкое применение в медицинской практике [7][8]. Изучением данного метода немедикаментозного лечения ученые занимаются уже достаточно долго. Было установлено, что эффективность терапии с использованием ЛИ напрямую зависит от длины волны, частоты, дозы излучения, методики воздействия на различные органы и ткани [8–10].

В последние годы в медицине наиболее часто используют красный и инфракрасный спектры низкоинтенсивного ЛИ (НИЛИ), сочетание различных видов НИЛИ, потенцирующие лечебное действие друг друга [11][12]. Так, комбинация внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК) и местной магнитолазерной терапии, которая воздействует через переднюю брюшную стенку на матку и её придатки или трансвагинально с применением различных насадок, позволяет улучшить метаболические процессы и стимулировать иммунитет организма, активизировать фагоцитарную и выделительную функции печени [10][13], а также воздействовать на различные звенья патогенеза, оказывая гипоалгезивное, противовоспалительное, гормонокорригирующее воздействие и вазоактивный и иммуномодулирующий эффекты. Данные аспекты обуславливают более высокую эффективность терапии с использованием ВЛОК и повышение вероятности наступления беременности [14].

Цель: оценка эффективности и безопасности ВЛОК у пациенток с ВЗПМ.

Материалы и методы / Materials and Methods

Дизайн исследования / Study design

Проведено проспективное сравнительное исследование в ГУЗ «Саратовская ГКБ № 1 им. Ю.Я. Гордеева», являющейся клинической базой кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России. В период 2021–2022 гг. обследовано 130 женщин репродуктивного возрастного периода от 18 до 35 лет с ВЗПМ, которые были распределены на 3 группы. Основную группу (группа 1) составили 40 пациенток, которым проводилась традиционная медикаментозная терапия ВЗПМ в сочетании с ВЛОК. В группу сравнения (группа 2) вошли 40 пациенток, которым проводилось только традиционное медикаментозное лечение ВЗПМ. Контрольная группа представлена 50 пациентками с ВЗПМ, прошедшими обследование, но отказавшимися от получения стационарного лечения (рис. 1).

Рисунок 1. Блок-схема исследования.

Примечание: ВЛОК – внутривенное лазерное облучение крови; ВЗПМ – воспалительные заболевания придатков матки; ШВО – шкала вербальных оценок.

Figure 1. Study Flowchart.

Note: ILBI – intravenous laser blood irradiation; IDUA – inflammatory diseases of the uterine appendages; VRS – verbal rating scale.

Критерии постановки диагноза / Diagnostic criteria

Диагноз ВЗПМ был поставлен в соответствии с общепринятыми критериями клинических рекомендаций [15]:

- на основании жалоб на тянущего характера болей в нижних отделах живота, изменения температуры тела до субфебрильных цифр, выделений из половых путей патологического характера, вздутие живота;

- на основании данных анамнеза – артифициальные, самопроизвольные и несостоявшиеся аборты, осложненные роды, внутриматочные инвазивные манипуляции (введение или извлечение внутриматочной спирали, выскабливание полости матки, гистероскопия), половой контакт во время менструации, частая смена половых партнеров, раннее начало сексуальных отношений;

- на основании данных осмотра на зеркалах типа Куско – серозно-гноевидные выделения, воспалительный эндоцервицит; при бимануальном исследовании – увеличенные, болезненные, отечные, тестообразной консистенции придатки матки и тяжистость в области придатков (при хронических процессах);

- на основании данных ультразвукового исследования (УЗИ) органов малого таза – наличие жидкости в Дугласовом пространстве, в фаллопиевых трубах, утолщение их стенок, увеличение размеров яичников и изменение их структуры;

- на основании данных бактериологического исследования отделяемого из цервикального канала и влагалища с микробиологической верификацией.

Критерии включения и исключения / Inclusion and exclusion criteria

Критерии включения: женщины репродуктивного возраста от 18 до 35 лет; наличие у пациентки диагноза ВЗПМ; планирование беременности пациенткой после лечения; согласие на участие в исследовании.

Критерии исключения: наличие декомпенсированных форм экстрагенитальной патологии; отказ от участия в исследовании.

Группы сравнения / Comparison groups

Группу 1 составили 40 пациенток с ВЗПМ, средний возраст – 22,2 [ 19,0; 24,0] года, получавших традиционную медикаментозную терапию, в составе которой были антибактериальные препараты в стандартных дозировках в зависимости от чувствительности к антибиотикам, антимикробные и противопротозойные препараты (метронидазол 250 мг 3 раза в сутки per os), противогрибковые препараты (флуконазол 150 мг однократно per os) в сочетании с иммунокорригирующей (виферон-2 по 1 свече ректально 2 раза в день 5 дней) и витаминотерапией (витамины группы В). Также в этой группе применяли ВЛОК с использованием лазерного терапевтического аппарата «Мулат» (ООО «НПЛЦ Техника», Россия) совместно с комбинированным изделием для внутривенного облучения крови ЛИ КИВЛ-02, разрешенным к применению на территории РФ в установленном порядке. Также использовали лазерный терапевтический 4-канальный аппарат «Мустанг 2000+» (ООО «НПЛЦ Техника», Россия), предназначенный для низкоинтенсивной лазерной и магнитолазерной терапии. Применяли лазерные сменные излучатели ВЛОК-М5 (длина волны 0,63 мкм, цвет – красный, мощность 4–8 МВт) и ВЛОК-СД-365 (длина волны 0,365 мкм, цвет – ультрафиолет, мощность 1–2 МВт). Длительность процедуры – 15–20 мин ежедневно в течение 5–7 дней. В группу 2 вошли 40 пациенток, средний возраст – 21,2 [ 19,0; 23,0] года, которым проводилось только традиционное медикаментозное лечение по схеме, представленной выше.

Контрольная группа представлена 50 женщинами, средний возраст – 21,7 [ 18,9; 25,5] года, не получавшими лечение из-за отказа от стационарного лечения по личным соображениям или возможности отсрочить лечение в связи с отсутствием острого процесса, а также при желании пациентки получать лечение в амбулаторных условиях или в условиях дневного стационара.

Методы обследования / Study methods

Всем пациенткам проводилось стандартное клинико-лабораторное обследование, включающее оценку предъявляемых жалоб, анамнеза заболевания и жизни (возраст женщины на момент госпитализации, время первой менструации, характер менструального цикла, наличие беременностей и родов, заболеваний репродуктивной системы, наличие соматических заболеваний, эпидемиологический анамнез и другие данные). Также исследовали общий и биохимический анализы крови, показатели гемостазиограммы, уровень цитокинов в сыворотке крови, бактериологическое и бактериоскопическое исследование отделяемого внутренних половых органов.

Определяли значения тромбинового времени, протромбинового индекса (ПТИ), активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) и уровень фибриногена. Все исследования параметров гемостаза выполняли на автоматическом анализаторе Sysmex-1500 с использованием наборов реактивов фирмы Siemens (Германия).

С целью уточнения диагноза и оценки динамики лечения пациенткам проводили УЗИ внутренних гениталий по общепринятой методике ультразвуковым аппаратом (Hitachi Аloka ARIETTA V60, Япония) с использованием геля в качестве проводящей среды при исследовании.

Дополнительно производили оценку поверхностной архитектоники эритроцитов периферической крови с помощью метода электронной микроскопии (сканирующий (растровый) электронный микроскоп JEOL JSM-7100F, Япония). Образцы крови готовили по методике Г.И. Козинца с соавт. [16]. На каждом образце производили произвольный выбор 50 эритроцитов, у которых оценивали диаметр и размер центральной впадины. Также учитывалась сухая масса эритроцитов и количество нормальных дискоцитов. Для определения уровней цитокинов – интерлейкина-1β (англ. interleukin-1β, IL-1β) и фактора некроза опухоли-α (англ. tumor necrosis factor-α, TNF-α) использовали коммерческие тест-системы ProCon (Протеиновый контур, Санкт-Петербург), для определения концентрации IL-6 – набор реагентов фирмы Eurogenetics (Бельгия).

Оценку интенсивности боли производили с помощью шкалы вербальных оценок (ШВО). Пациентке предлагался выбор: 0 – боли нет; 1 – слабая боль; 2 – умеренная боль; 3 – сильная боль; 4 – нестерпимая боль. Измерение производили при совместном решении врача и пациентки.

Все лабораторные и клинические показатели в группах 1 и 2 определяли до начала лечения и при выписке из стационара (на 7–10-й день), в контрольной – при поступлении.

Пациентки групп 1 и 2 наблюдались на протяжении всего стационарного лечения, а после выписки через 3–6 мес им проводилось анкетирование посредством телефонии с целью уточнения наличия или отсутствия отдалённых последствий, возможных осложнений и наступления беременности.

Этические аспекты / Ethical aspects

Согласно основным положениям Хельсинкской декларации, комитетом по этике ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России одобрен протокол исследования № 01 от 07.09.2021. Исследование проводили при наличии письменного информированного согласия на участие в исследовании.

Методы статистического анализа / Statistical analysis

Результаты проведенных исследований были подвергнуты статистическому анализу с использованием программы Statistica 10.0 (StatSoft Inc., США). Определяли критерий Стьюдента, значимость различий, проводили расчет средней и ошибки средней арифметической (M ± SD) в случае нормального распределения признаков и медианы с интерквартильным интервалом (Ме [Q25; Q75]), если изучаемые признаки не имели нормального распределения, вычисляли абсолютные и относительные частоты (% от общего числа наблюдений) для качественных показателей, использовали критерий Шапиро–Уилка для уточнения нормальности распределения. Значимость различий (p) определяли параметрическим критерием достоверности (t). Критический уровень значимости принимали р < 0,05. При сравнении качественных признаков в несвязанных группах использовали метод кросс-табуляции с применением критерия χ2.

Результаты / Results

Пациентки всех групп были сопоставимы по возрасту, социальному статусу, характеру экстрагенитальной и генитальной патологии.

Наши результаты показали, что ВЗПМ чаще встречаются в возрастной группе от 18 до 35 лет (средний возраст – 23,2 [ 19,0; 25,0] лет) с продолжительностью заболевания от 1 до 10 лет и с частотой обострения 2–3 раза в год.

Оценивали трудоустройство пациенток: ВЗПМ наблюдались у 65 (50,0 %) работающих женщин, у 46 (35,4 %) студенток и у 19 (14,6 %) домохозяек.

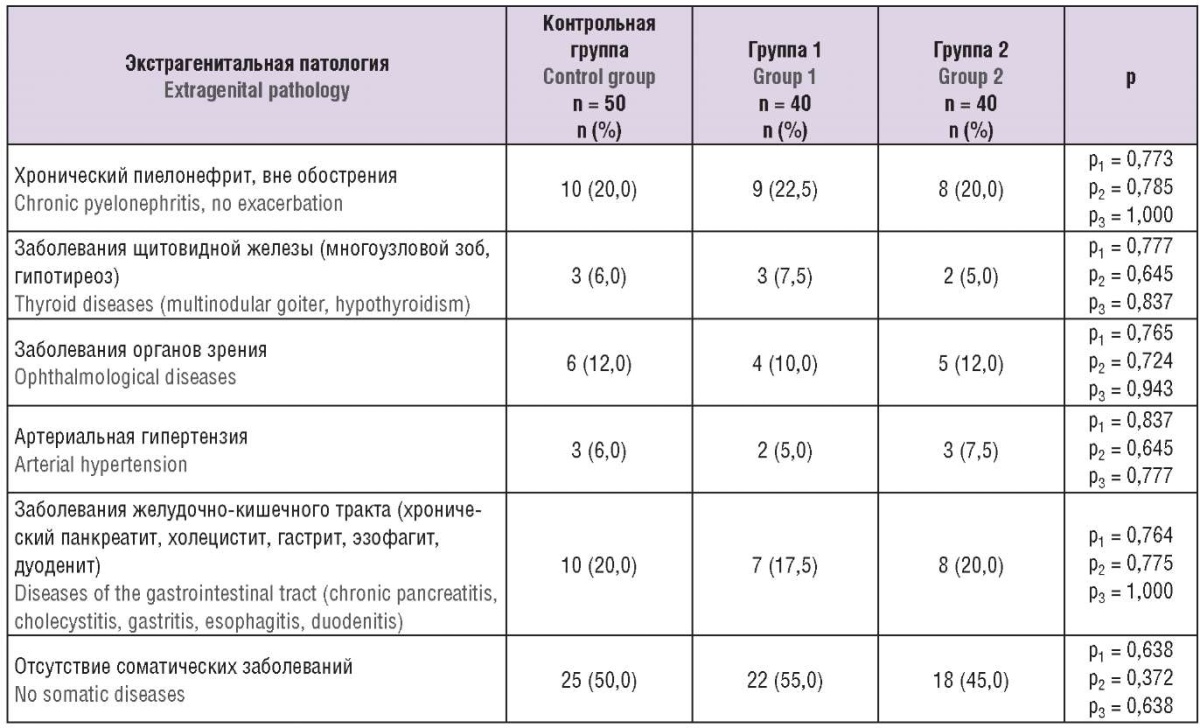

При анализе экстрагенитальной патологии выявлено, что чаще всего у пациенток регистрировали заболевания почек и желудочно-кишечного тракта (табл. 1). У ряда пациенток имела место сочетанная экстрагенитальная патология.

Таблица 1. Характер экстрагенитальной патологии у обследованных пациенток.

Table 1. Extragenital pathology in the patients examined.

Примечание: р1 – статистическая значимость различий междуvгруппой 1 и контрольной группой; р2 – статистическая значимость различий между группами 1 и 2; р3 – статистическая значимость различий между группой 2 и контрольной группой.

Note: p1 – significance of differences between group 1 and control group; p2 – significance of differences between groups 1 and 2; p3 – significance of differences between group 2 and control group.

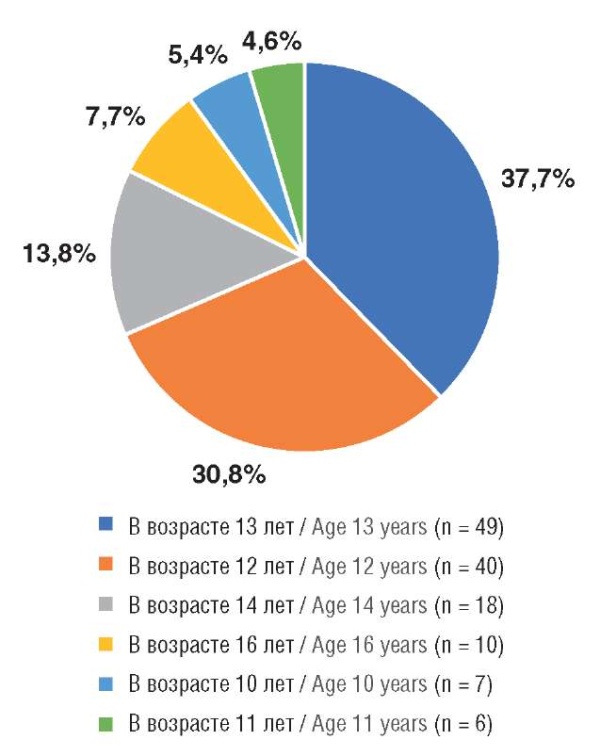

При анализе генитальной патологии учитывали время наступления менархе (рис. 1). Чаще всего менструация наступала в возрасте 13 и 12 лет; при этом у 98 (75,4 %) пациенток отмечались регулярные менструальные циклы, у 32 (24,6 %) – нерегулярныее. Акушерско-гинекологический анамнез: у 68 (52,3 %) пациенток в анамнезе имелось по 1–2 беременности и родов, которые протекали без осложнений, 62 (47,7 %) – нерожавшие женщины.

Рисунок 1. Возраст наступления первой менструации (менархе) у обследованных пациенток.

Figure 1. Age of first menstruation (menarche) in the patients examined.

При анализе генитальной патологии выявлено, что наиболее часто у всех пациенток, включенных в исследование, регистрировали хронический сальпингоофорит, эрозию шейки матки, резекцию яичников в анамнезе (табл. 2). У ряда пациенток имела место сочетанная генитальная патология.

Таблица 2. Характер генитальной патологии у обследованных пациенток.

Table 2. Pattern of genital pathology in the patients examined.

Примечание: р1 – статистическая значимость различий между группой 1 и контрольной группой; р2 – статистическая значимость различий между группами 1 и 2; р3 – статистическая значимость различий между группой 2 и контрольной группой.

Note: p1 – significance of differences between group 1 and control group; p2 – significance of differences between groups 1 and 2; p3 – significance of differences between group 2 and control group.

При оценке жалоб, установлено, что болевой синдром различной степени выраженности (от 1 до 3 баллов по ШВО) отмечался у всех пациенток, участвовавших в исследовании.

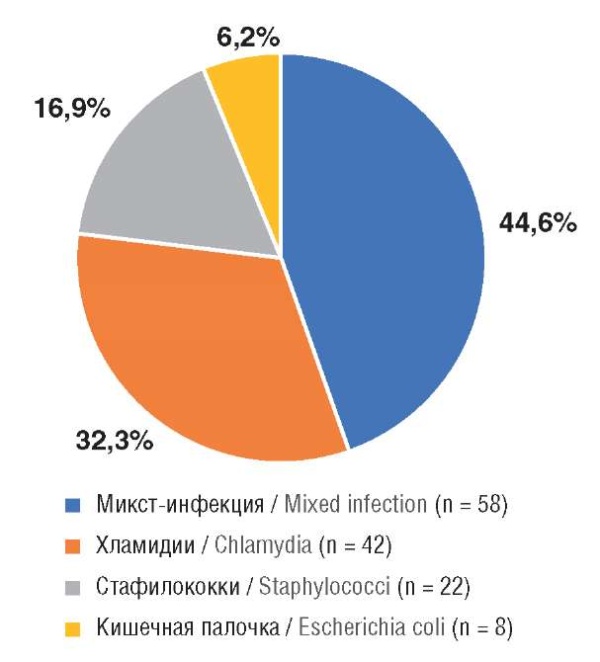

Учитывали также данные бактериологического исследования отделяемого из цервикального канала и влагалища. У всех пациенток была обнаружена патогенная или условно-патогенная флора (рис. 2). Таким образом, нарушение микробиоценоза влагалища наблюдалось в 100 % случаев.

Рисунок 2. Данные бактериологического исследования выделений из цервикального канала и влагалища у обследованных пациенток.

Figure 2. Data of bacteriological examination of cervical canal and vaginal discharge in the patients examined.

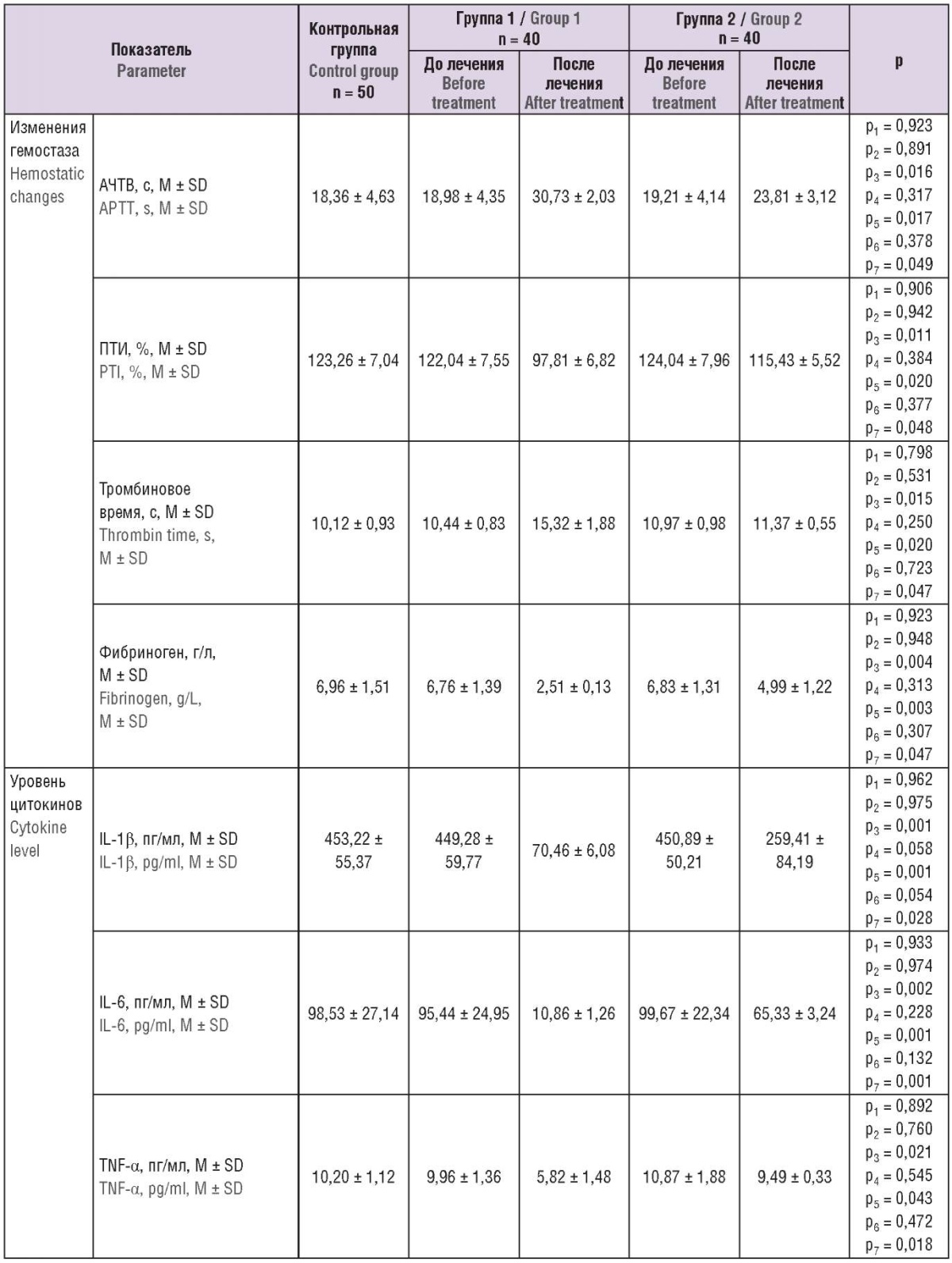

При оценке результатов лабораторного обследования установлено, что показатели пациенток всех групп до лечения были сопоставимы (р > 0,005). У всех пациенток с ВЗПМ в общем анализе крови преобладал лейкоцитоз и сдвиг лейкоцитарной формулы влево; также наблюдались такие изменения, как сочетание лейкоцитоза, сдвига лейкоцитарной формулы влево и тромбоцитопении; сочетание лейкоцитоза и анемии легкой степени; изменение величины сухой массы эритроцита, показателей его осмолярной резистентности, размера центральной впадины эритроцитов, количества нормальных дискоцитов (табл. 3).

Таблица 3. Результаты клинико-лабораторного обследования пациенток.

Table 3. Clinical and laboratory study of patients examined.

Примечание: р1 – значимость различий между группой 1 до лечения и контрольной группой; р2 – значимость различий между группой 2 до лечения и контрольной группой; р3 – значимость различий между группой 1 после лечения и контрольной группой; р4 – значимость различий между группой 2 после лечения и контрольной группой; р5 – значимость различий внутри группы 1 до и после лечения; р6 – значимость различий внутри группы 2 до и после лечения; р7 – значимость различий между группой 1 после лечения и группой 2 после лечения; АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время; ПТИ – протромбиновый индекс; УЗИ – ультразвуковое исследование; IL – интерлейкин; TNF-α – фактор некроза опухоли-α.

Note: p1 – significance of differences between group 1 before treatment and control group; p2 – significance of differences between group 2 before treatment and control group; p3 – significance of differences between group 1 after treatment and control group; p4 – significance of differences between group 2 after treatment and control group; p5 – significance of differences within group 1 before and after treatment; p6 – significance of differences within group 2 before and after treatment; p7 – significance of differences between group 1 and group 2 after treatment; APTT – activated partial thromboplastin time; PTI – prothrombin index; UE – ultrasound examination; IL – interleukin; TNF-α – tumor necrosis factor α.

В группе 1 после лечения установлена статистически значимая (р < 0,05) по сравнению с показателями контрольной группы нормализация всех параметров, представленных в таблице 3.

Показатели общего анализа крови в результате лечения нормализовались у 90 и 20 % пациенток групп 1 и 2 соответственно (р = 0,001).

Количество пациенток с лейкоцитозом и сдвигом лейкоцитарной формулы после лечения в группе 1 было меньше, чем в группе 2 (р = 0,045) и в контрольной группе (р = 0,003). Аналогичная картина обнаружена у пациенток, у которых дополнительно к лейкоцитозу и сдвигу лейкоцитарной формулы отмечена тромбоцитопения: количество пациенток после лечения в группе 1 было меньше, чем в группе 2 (р = 0,048) и в контрольной группе (р = 0,012). А вот различия между пациентками групп 1 и 2 с лейкоцитозом и анемией были статистически незначимы (р = 0,153).

Также у пациенток группы 1 после лечения выявлена статистически значимое повышение величины сухой массы эритроцита по сравнению с группой 2 (р = 0,049), превышавшее показатель в контрольной группе (р = 0,038), повышение количества нормальных дискоцитов по сравнению с группой 2 (р = 0,033), превышавшее показатель в контрольной группе (р = 0,004), и повышение размера центральной впадины эритроцитов по сравнению с группой 2 (р = 0,045), превышавшее показатель в контрольной группе (р = 0,005).

При ВЗПМ наблюдали изменения коагулограммы: установлено снижение АЧТВ и тромбинового времени, повышение ПТИ и концентрации фибриногена. Данные показатели в результате лечения в группе 1 вернулись к нормальным значениям, а в группе 2 лишь приблизились к норме – различия статистически значимы (р = 0,049; р = 0,047; р = 0,048; р = 0,047 соответственно).

У пациенток с ВЗПМ определено повышение содержания цитокинов IL-1β, IL-6, TNF-α. Данные показатели статистически значимо снизились в ходе лечения у пациенток группы 1 (р = 0,028, р = 0,001 и р = 0,018 соответственно) по отношению к показателям пациенток, которым проводилась традиционная медикаментозная терапия.

По результатам УЗИ на момент поступления в стационар у пациенток групп 1 и 2 обнаружено: увеличение объема яичников > 12 мл с гиперэхогенными участками; утолщенные и извитые маточные трубы, гидатиды маточных труб и яичников, наличие различного количества жидкости в малом тазу. После лечения у пациенток группы 1 не было отмечено наличия гидатид маточных труб и гидросальпинксов, что статистически значимо (р = 0,041 и р = 0,021) по отношению к группе 2. По данным УЗИ, у 32 (75 %) пациенток группы 1 на 3-й день лечения в 1,4 раза уменьшился объем яичников и толщина труб. Гиперэхогенные включения в области придатков зарегистрированы в 5 случаях (12,5 %), в то время как у пациенток из группы 2 – в 16 (40 %) случаях. Патологии органов малого таза не было выявлено у 75 % пациенток группы 1 и у 47,5% пациенток группы 2, различия статистически значимы (р = 0,012).

Таким образом, при сравнении результатов лабораторных методов обследования и УЗИ у пациенток после проведенного лечения установлено, что лабораторные показатели улучшились или нормализовались в 4,5 раза чаще в группе 1, чем в группе 2, что статистически значимо для большинства показателей по отношению к показателям контрольной группы и группы 2.

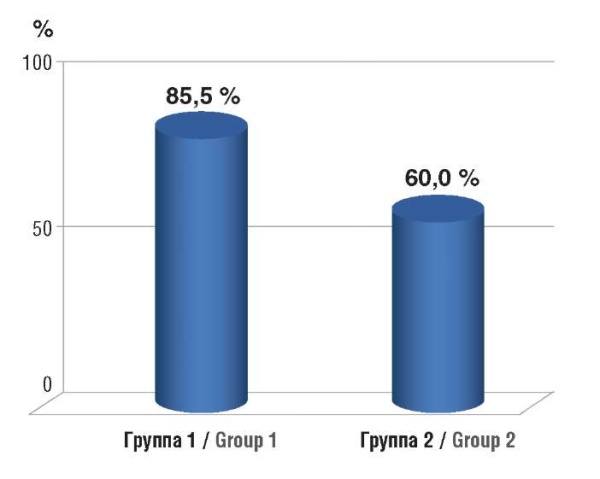

Кроме того, у пациенток группы 1 отмечалось статистически значимое (р = 0,04) снижение концентрации грамотрицательной и повышение уровней грамположительной микрофлоры и лактобактерий (рис. 3).

Рисунок 3. Микробиоценоз влагалища после лечения у пациенток групп 1 и 2: уменьшение содержания грамотрицательной и повышение содержания грамположительной микрофлоры и лактобактерий.

Figure 3. Vaginal microbiocenosis in groups 1 and 2 after treatment: decreased and increased level of Gram-negative and Gram-positive microflora and Lactobacilli, respectively.

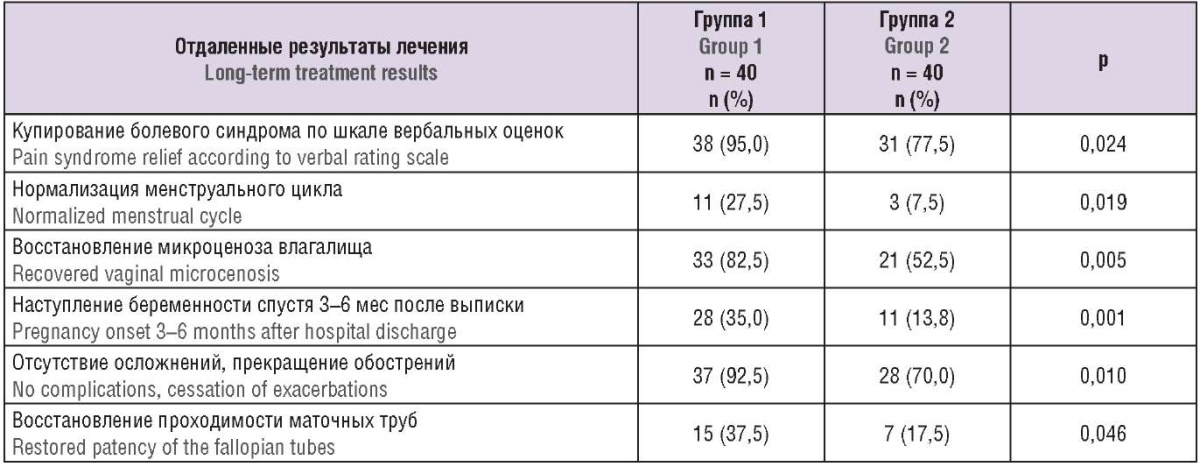

По результатам дальнейшего опроса, спустя 3–6 мес после выписки из стационара, установлено, что у пациенток, которым проводилось ВЛОК, беременность наступала в 2,5 раза чаще, чем у пациенток, которым проводилась только традиционная медикаментозная терапия. Наблюдения в течение 6 мес подтвердили отсутствие каких-либо осложнений, прекращение обострений. У пациенток группы 2 осложнения и обострения наблюдались в 1,3 раза чаще, чем в группе 1. Купирование болевого синдрома (0 баллов по ШВО) отмечалось у 95 % пациенток группы 1 и у 77,5 % женщин группы 2. Данные отдаленных результатов лечения представлены в таблице 4.

Таблица 4. Отдаленные результаты лечения.

Table 4. Long-term treatment results.

Примечание: р – статистическая значимость различий между группами.

Note: р – significance of inter-group differences.

Обсуждение / Discussion

В соответствии как с данными литературы, так и собственными наблюдениями воспалительные заболевания женской половой сферы продолжают оставаться актуальной медико-социальной проблемой, ухудшающей качество жизни женщины [13], что диктует необходимость усовершенствования тактики ведения пациенток с ВЗПМ и выработки более четких практических рекомендаций с целью профилактики осложнений.

Лечение ВЗПМ с использованием ВЛОК изучалось многими авторами. Так, в 2017 г. было проведено исследование влияния магнитолазерной терапии в составе комплексного восстановительного лечения ВЗПМ. Показано значение ЛИ в терапии воспалительных процессов женской половой сферы, обеспечении стойкого лечебного эффекта, улучшения качества жизни пациенток [13][17], что также подтверждено результатами проведенного нами исследования.

Другие авторы установили клиническую эффективность индивидуально дозированной ЛИ в виде купирования болевых ощущений в 1,4 раза, прекращения обострений воспаления у 84 % больных при сопоставлении с традиционной медикаментозной терапией ВЗПМ [18]. В нашем исследовании гипоалгезивный эффект под воздействием ВЛОК наблюдался у 95 % пациенток, а прекращение обострений – у 92,5 %. Купирование болевого синдрома может быть обусловлено воздействием ВЛОК на нервные волокна и снижением патологических нервных импульсов из болевого очага, что в свою очередь объяснимо изменением проницаемости возбудимых мембран и изменением белков ионных каналов [9].

При УЗИ после индивидуально дозированной лазеротерапии опорожнение гидросальпинксов происходит в 3,5 раза чаще [18]. В нашем иссследовании опорожнение гидросальпинксов происходило в 5 раз чаще, нормализация менструальной функции – в 27,5 % случаев, 35 % женщин самостоятельно забеременели.

В другом исследовании наблюдали выраженный терапевтический эффект у 90 % пациенток. Кроме того, благодаря бактериостатическому действию ЛИ на грамотрицательную флору происходит восстановление нормальной микрофлоры влагалища [11]. Показано, что ВЛОК способствует пролиферации клеток, повышению их секреторной активности и активации апоптоза, что объясняет его влияние на эпителий половых органов (влагалища, матки и маточных труб) [18]. При сочетании традиционной медикаментозной терапии с ВЛОК восстановление микробиоценоза влагалища констатировалось в 82,5 % случаев, а после применения ВЛОК патологии придатков матки при УЗИ не было отмечено у 80 % пациенток с ВЗПМ [18]. В настоящем исследовании эта цифра составила 72,5 %. Данный факт может быть обусловлен сочетанием противовоспалительного действия ВЛОК и антибактериальным действием лекарственных препаратов. А также ВЛОК способно оказывать бактериостатическое действие, повышать проницаемость оболочек бактерий, что способствует более интенсивному поступлению антибактериальных препаратов в микробную клетку, что повышает эффективность действия противомикробных лекарственных препаратов [9].

Показано, что снижение концентрации грамотрицательной и повышение уровней грамположительной микрофлоры и лактобактерий отмечалось у пациенток, которым проводили ВЛОК, в 90 %, а у пациенток, получавших только медикаментозную терапию, – в 50 % [9]. В нашем исследовании восстановление нормальной микрофлоры влагалища отмечалось в 85,5 % и 60,0 % соответственно. Следовательно, данный эффект можно отнести за счет влияния ВЛОК на восстановление нормальной микрофлоры половых путей.

По данным литературы, наступление беременности спустя 3–6 мес после лечения у пациенток, которым проводилось ВЛОК, отмечалось в 3 раза чаще, чем у пациенток, которым проводилась традиционная медикаментозная терапия [9]. В нашем исследовании зачатие наступало в 2,3 раза чаще. Данный факт может быть обусловлен комплексным воздействием ВЛОК и медикаментозной терапии на основные звенья патогенеза за счет противовоспалительного, иммуномодулирующего, гормонокорригирующего воздействия, что способствует нормализации овариально-менструального цикла, снижению частоты обострений, нормализации микрофлоры и создает более благоприятные условия для зачатия и повышения вероятности наступления беременности [10][13][14].

Сравнение других полученных результатов затруднено в связи с недостаточным исследованием данной тематики и отсутствием современных литературных источников. Полученный нами положительный эффект от применения ВЛОК, по-видимому, связан с улучшением гемостазиологического потенциала и реологических свойств крови за счет нормализации величины сухой массы эритроцита и показателей их осмолярной резистентности, за счет увеличения количества нормальных дискоцитов и размера центральной впадины эритоцитов, нормализации показателей гемостаза и уровней цитокинов. Однако многие патогенетические аспекты лечебного воздействия ВЛОК при ВЗПМ остаются недостаточно исследованными и требуют дальнейшего изучения.

Заключение / Conclusion

Ближайшие и отдаленные результаты лечения показали, что комбинация медикаментозного лечения с ВЛОК является оптимальным и эффективным методом лечения ВЗПМ, обладающим стойким лечебным эффектом, что существенно улучшает качество жизни пациенток.

Нормализация величины сухой массы эритроцитов и показателей их осмотической резистентности, количества нормальных дискоцитов и размера центральной впадины эритроцитов, нормализация показателей гемостазиограммы и уровней цитокинов способствует повышению интенсивности энергетических, синтетических, пролиферативных процессов за счет улучшения микроциркуляции и оксигенации тканей.

Комбинация ВЛОК и традиционного медикаментозного лечения приводит к уменьшению воспалительных изменений в придатках матки у 75 % больных, опорожнению гидросальпинксов в 3 раза чаще, чем без применения ВЛОК, купированию болевого синдрома у 95 % больных, нормализации менструально-овариальной функции в 27,5 %, микробиоценоза влагалища – в 82,5 % случаев.

Анкетирование посредством телефонии в течение 3–6 мес после выписки из стационара подтвердило прекращение обострений у 37 (92,5 %) пациенток, получавших терапию с применением ВЛОК, что в 1,3 раза реже, чем у пациенток, получавших только традиционную медикаментозную терапию. Наступление беременности при терапии с применением ВЛОК отмечалось почти в 2,3 раза чаще, чем при традиционном медикаментозном лечении.

Все выше изложенное позволяет предположить, что использование ВЛОК является новым перспективным направлением современной гинекологии, расширяя ее возможности и поднимая на более качественный уровень, что свидетельствует о высокой её эффективности в лечении воспалительных заболеваний придатков матки.

Список литературы

1. Волчегорский И.А., Правдин Е.Ф., Узлова Т.В. Оценка клинической тяжести обострений хронических воспалительных заболеваний матки и придатков с использованием порядковой шкалы. Акушерство и гинекология. 2015;(8–1):32–9.

2. Huang Y., Hu C., Ye H. et al. Inflamm-aging: a new mechanism affecting premature ovarian insufficiency. J Immunol Res. 2019;2019:8069898. https://doi.org/10.1155/2019/8069898.

3. Энукидзе Г.Г. Эндотоксиновая агрессия и ее коррекция у больных с хроническими воспалительными гинекологическими заболеваниями: Автореф. дис... канд. мед. наук. М., 2006. 26 с.

4. Кондрина Е.Ф., Пономаренко Г.Н. Лазеротерапия хронических воспалительных заболеваний придатков матки. Журнал акушерства и женских болезней. 2004;53(4):72–81.

5. Gambacciani M., Palacios S. Laser therapy for the restoration of vaginal function. Maturitas. 2017;99:10–5. https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2017.01.012.

6. Moskvin S.V. Low-level laser therapy in Russia: history, science and practice. J Lasers Med Sci. 2017;8(2):56–65. https://doi.org/10.15171/jlms.2017.11.

7. Bender T. Evidence-based physiotherapy. Orv Hetil. 2013;154(48):1893–9. [Article in Hu]. https://doi.org/10.1556/OH.2013.29758.

8. Федорова Т.А., Москвин С.В., Аполихина И.А. Лазерная терапия в акушерстве и гинекологии. Тверь: Изд-во «Триада», 2009. 352 с.

9. Кондрина Е.Ф. Инфракрасная лазеротерапия в комплексном лечении больных с хроническим сальпингоофоритом: Автореф. дис... канд. мед. наук. СПб., 2005. 19 с.

10. Беляева Л.Л. Пелоидо- и лазеротерапия в ауторезонансном режиме в лечении больных хроническими сальпингоофоритами: Автореф. дис… кан. мед. наук. Пятигорск, 2007. 19 с.

11. Цаллагова Л.В., Майсурадзе Л.В., Магаева Ф.Ю. Эффективность применения немедикаментозных методов лечения хронических воспалительных заболеваний придатков матки. Курортная медицина. 2015;(1):56–60.

12. Мамедов Ф.М. Низкоинтенсивное лазерное облучение в комплексном лечении депрессивных расстройств у пациентов с хроническим сальпингоофоритом. Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 2008;(4):24–6.

13. Хутиева С.В., Майсурадзе Л.В., Цаллагова Л.В. Опыт использования комплексного восстановительного лечения больных с хроническими воспалительными заболеваниями придатков матки. Кубанский научный медицинский вестник. 2017;24(4):146–9.

14. Айламазян Э.К., Пономаренко Г.Н., Кондрина Е.Ф. Инфракрасная лазеротерапия в комплексном лечении больных с хроническим сальпингоофоритом. Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 2005;(6):20–3.

15. Клинические рекомендации. Воспалительные болезни женских тазовых органов. М.: Министерство здравоохранения Российской Федерации, 2021. 46 с. Режим доступа: https://minzdrav.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/28/2021/07/kr643.pdf. [Дата обращения: 05.05.2022].

16. Козинец Г.И., Котельников В.М., Дульцина С.М. и др. Кинетические аспекты гемопоэза. Под ред. Г.И. Козинца, Е.Д. Гольдберга. Томск: Изд-во Томского университета, 1982. 306 с.

17. Габидуллина Р.И., Баимова Т.В. Эффективность индивидуально дозированной низкоинтенсивной лазеротерапии у больных с хроническими воспалительными заболеваниями придатков матки. Практическая медицина. 2012;9(65):188–9.

18. Корикова Т.В. Индивидуально дозированная низкоинтенсивная лазерная терапия в сканирующем режиме у больных с хроническими воспалительными заболеваниями придатков матки: Автореф. дис... канд. мед. наук. Казань, 2013. 25 c.

Об авторах

И. А. СаловРоссия

Салов Игорь Аркадьевич – д.м.н., профессор, заслуженный врач России, зав. кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета

410012 Саратов, ул. Большая Казачья, д. 112

И. А. Аржаева

Россия

Аржаева Инга Аркадьевна – к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета

410012 Саратов, ул. Большая Казачья, д. 112

Д. А. Тяпкина

Россия

Тяпкина Дарья Андреевна – студент

410012 Саратов, ул. Большая Казачья, д. 112

Рецензия

Для цитирования:

Салов И.А., Аржаева И.А., Тяпкина Д.А. Использование лазерного излучения в лечении воспалительных заболеваний придатков матки. Акушерство, Гинекология и Репродукция. 2022;16(5):552-566. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2022.323

For citation:

Salov I.A., Arzhaeva I.A., Tyapkina D.A. Application of laser radiation in treatment of inflammatory diseases of the uterine appendages. Obstetrics, Gynecology and Reproduction. 2022;16(5):552-566. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2022.323

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.