Перейти к:

Современные подходы к оценке степени перинатального риска

https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2022.285

Аннотация

Цель: изучить факторы, ведущие к неблагоприятным перинатальным исходам, и на этой основе получить возможность прогнозирования степени перинатального риска.

Материалы и методы. Ретроспективно была проанализирована медицинская документация 155 пациенток, родоразрешенных в 2019–2021 гг. В основную группу были включены 56 пациенток с неблагоприятными перинатальными исходами (9 плодов погибли антенатально; 36 плодов, рожденные с менее 5 баллов по шкале Апгар; 9 новорожденных погибли в первые 168 ч внеутробной жизни; 2 младенческие смерти). В контрольную группу вошли 99 пациенток с благоприятными перинатальными исходами. На основе изучения данных, взятых из медицинской документации, были проанализированы социально-биологические и лабораторно-инструментальные показатели, акушерско-гинекологический и соматический анамнез, наличие экстрагенитальной патологии, процесс родоразрешения, сведения о состоянии ребенка в момент рождения и в раннем неонатальном периоде.

Результаты. У пациенток основной группы были выявлены статистически значимые отличия от контрольной группы женщин, соответственно: высокий паритет (3 и более родов) – 11 (19,6 %) и 15 (15,1 %) (р = 0,001); рвота беременных на ранних сроках гестации – 27 (48,2 %) и 14 (14,1 %) (р = 0,005); наличие рубца на матке после двух и более операций кесарева сечения – 7 (12,5 %) и 2 (2,1 %) (р = 0,009); наличие абортов в анамнезе – 24 (42,8 %) и 16 (16,1 %) (р = 0,0017); острая респираторная вирусная инфекция в I триместре – 21 (37,5 %) и 13 (13,1 %) (р = 0,005); угроза прерывания беременности во II триместре – 23 (41,0 %) и 15 (15,1 %) (р = 0,0005); нарушения кровотока по данным доплерометрии во II триместре – 17 (30,3 %) и 11 (11,1 %) (р = 0,008) и в III триместре – 9 (16,0 %) и 3 (3,0 %) (р = 0,006); отклонения в индексе амниотической жидкости по данным ультразвукового исследования во II триместре – 6 (10,7 %) и 1 (1,0 %) (р = 0,011); задержка внутриутробного развития плода в III триместре – 15 (26,7 %) и 4 (4,0 %) (р = 0,012); тяжелая преэклампсия – 6 (10,7 %) и 1 (1,0 %) (р = 0,04). У пациенток основной группы беременность заканчивалась преждевременно в 41,1 % случаев в отличие от группы контроля, в которой роды в срок наступили в 100 % случаев.

Заключение. Выявленные факторы риска, проявившиеся в I и II триместрах беременности, могут быть предикторами неблагоприятных перинатальных исходов. Исходя из результатов исследования, мы убедились, что тема прогнозирования благоприятного и неблагоприятного перинатального исхода еще далеко не раскрыта. Это долгий, кропотливый путь поиска, анализа и сравнения.

Ключевые слова

Для цитирования:

Стеценко Н.А., Фаткуллина И.Б., Файзуллина Л.А., Лазарева А.Ю., Фаткуллина Д.А., Ситдикова Д.Г. Современные подходы к оценке степени перинатального риска. Акушерство, Гинекология и Репродукция. 2022;16(4):438-449. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2022.285

For citation:

Stetsenko N.A., Fatkullina I.B., Fayzullina L.A., Lazareva A.Yu., Fatkullina D.A., Sitdikova D.G. Current approaches to assessing the degree of perinatal risk. Obstetrics, Gynecology and Reproduction. 2022;16(4):438-449. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2022.285

Введение / Introduction

В многочисленных разносторонних исследованиях в области акушерства и гинекологии российские и зарубежные ученые первостепенное значение придают изучению структуры факторов перинатальных потерь и неблагоприятных перинатальных исходов. В результате этих исследований были выявлены наиболее весомые по своей значимости факторы: внутриутробная гипоксия и асфиксия плода в родах, внутриутробная аномалия развития плода, респираторные расстройства, внутриутробные инфекции, патология плаценты и пуповины, родовые травмы, внутрижелудочковые кровоизлияния, инфекции неонатального периода [1–6]. Это перечисление является общепризнанной статистикой.

Риск неблагоприятных перинатальных исходов в настоящее время сохраняется даже в странах с высоким уровнем развития акушерско-гинекологической и перинатальной помощи [7]. Любые перинатальные потери уже предполагают наличие высокого риска у беременной. Не всегда и не во всех случаях осуществляется правильный подход к оценке степени перинатального риска на этапе наблюдения в женской консультации, часто происходит недооценка степени риска, что влечет за собой недолжное ведение беременности, лечения и неточное направление пациентки в родовспомогательное учреждение соответствующего уровня [7].

В связи с этим научный и практический интерес представляет изучение подходов к ведению в реальной клинической практике пациенток, беременность которых завершилась неблагоприятными перинатальными исходами, сопоставление перинатального исхода с оценкой степени риска, выполненной на амбулаторном этапе и при поступлении в стационар, выявление факторов, которые могли привести к неблагоприятным перинатальным исходам.

Цель: изучить факторы, ведущие к неблагоприятным перинатальным исходам, и на этой основе получить возможность прогнозирования степени перинатального риска.

Материалы и методы / Materials and Methods

Дизайн исследования / Study design

Проведен ретроспективный анализ медицинской документации (обменных карт, историй родов и историй развития новорожденных) 155 рожениц, которые были родоразрешены в период с 2019 по 2021 гг. на базе ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова и ГБУЗ РБ РД № 3 (Уфа).

Всем пациенткам на этапе наблюдения в женской консультации проводилось обследование, диагностика и лечение согласно приказу Минздрава России №1130-н: электрокардиография, пренатальный скрининг, фетометрия плода, доплерометрия, цервикометрия, кардиотокография (КТГ), клинико-лабораторные методы обследования, а также прилагались заключения смежных специалистов [8].

Ретроспективно были оценены социально-биологические и лабораторно-инструментальные показатели, акушерско-гинекологический и соматический анамнезы, наличие экстрагенитальной патологии, процесс родоразрешения, сведения о состоянии ребенка в момент рождения и в раннем неонатальном периоде.

Группы сравнения / Comparison groups

На этапе амбулаторного наблюдения и поступления в стационар, исходя из данных медицинской документации (обменных карт и историй родов), пациентки были распределены в группы по степени перинатального риска (низкого, среднего, высокого) на основе балльной шкалы оценки факторов риска, разработанной В.Е. Радзинским с соавт. (2018) [9], и критериям степени риска по приказу Минздрава России от 20.10.2020 № 1130н [8].

В основную группу были включены 56 пациенток с неблагоприятными перинатальными исходами, 99 женщин с благоприятными перинатальными исходами составили контрольную группу.

Критерии включения и исключения / Inclusion and exclusion criteria

Критерии включения в основную группу: пациентки, чьи дети родились в состоянии тяжелой асфиксии, мертворожденными; пациентки с ранними неонатальными потерями; пациентки, чьи дети умерли на первом году жизни от заболеваний, связанных с перинатальным периодом.

Критерии включения в контрольную группу: женщины с благоприятными исходами родов без перинатальных потерь.

Критерии исключения: многоплодная беременность; беременные с врожденными пороками развития у плода; женщины, чьи дети умерли на первом году жизни от внешних причин.

Этические аспекты / Ethical aspects

Исследование проведено в соответствии с этическими стандартами Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации 1964 г. и ее последующими изменениями. Информированное согласие пациенток не требовалось в связи с ретроспективным дизайном исследования. Проведенное исследование одобрено локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, протокол № 11 от 17.12.2019.

Методы статистического анализа / Statistical analysis

Статистический анализ данных проводили с помощью программного обеспечения Statistica 10.0. (StatSoft Inc., США). Расчет средних значений и стандартной ошибки среднего (М ± m) производили по методу Стьюдента. Были применены непараметрические методы статистического анализа, поскольку распределение признаков подчинялось законам непараметрической статистики, что подтверждает одновыборочный критерий проверки нормальности Колмогорова–Смирнова; для определения меры вариабельности показатели отображали в виде медианы (Ме) и квартилей ([Q25; Q75]) по причине отсутствия нормального распределения в выборке. Качественные данные представляли как n (абсолютное число пациенток в группе), процент (процентное соотношение признака в группе), при сравнении количественных данных использовался тест Манна–Уитни. Статистическую значимость различий определяли при уровне р < 0,05.

Результаты / Results

Социально-антропометрические данные / Social and anthropometric data

Средний возраст обследованных составлял 27,4 ± 4,4 года в основной группе и 27,5 ± 4,9 лет в контрольной. Усредненные значения антропометрических показателей (рост и масса тела) у женщин основной и контрольной групп (161,8 ± 5,1 см и 74,1 ± 14,4 кг, 163,7 ± 5,0 см и 75,2 ± 5,4 кг) были практически равными, и статистически значимых отличий не показали.

При сравнении уровня образования существенных различий не выявлено. В основной группе высшее и средне-специальное образование имели 43 (77 %) пациентки, в контрольной – 78 (79 %) женщин. Также, что касается табакокурения и алкоголизма, значимых различий между группами не установлено.

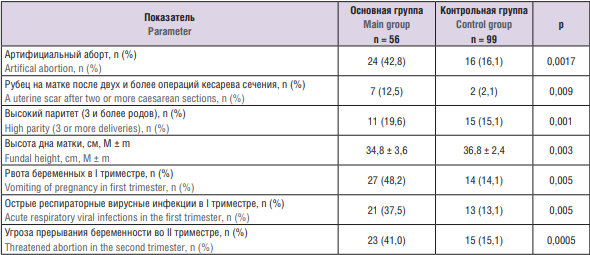

Акушерско-гинекологический анамнез / Obstetric and gynecological history

Статистически значимым отличием основной группы от контрольной являлось наличие у пациенток абортов в анамнезе (р = 0,0017); в основной группе отягощенный акушерский анамнез в отличие от контрольной группы статистически значимо представлен наличием рубца на матке после двух и более операций кесарева сечения (р = 0,0009). Существенное значение имело количество родов у пациенток в анамнезе: вторые, третьи и более количество родов составляли 72 % (n = 40) в основной группе (табл. 1).

Таблица 1. Акушерско-гинекологический анамнез, течение беременности и родов.

Table 1. Obstetric and gynecological history, course of pregnancy and childbirth.

Анализ результатов исследования на наличие инфекционных агентов статистически значимых различий между группами не показал.

Течение беременности и родов / The course of pregnancy and delivery

Гестационный процесс у женщин основной группы более часто по сравнению с контрольной группой (р = 0,005) сопровождался рвотой беременных на ранних сроках (табл. 1). Следующими значимыми отличиями в основной группе от контрольной являлись острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) в I триместре (р = 0,005); угроза прерывания беременности во II триместре (р = 0,0005); нарушения кровотока во II триместре по данным доплерометрии (р = 0,008); маловодие во II триместре (р = 0,02); многоводие во II триместре (р = 0,02); толщина плаценты во II триместре, которая в основной группе составила 23,5 ± 3 мм, в контрольной – 22,4 ± 2,7 мм (р = 0,04); многоводие в III триместре (р = 0,03); нарушения кровотока в III триместре по данным доплерометрии (р = 0,0006); задержка внутриутробного развития (ЗВУР) плода в III триместре (р = 0,012); тяжелая преэклампсия (ПЭ) (р = 0,04); применение длительной эпидуральной анастезии (ДЭА) в родах (р = 0,02); применение анальгетиков в родах (р = 0,002).

По данным наружного акушерского исследования были определены статистически значимые различия в значениях высоты дна матки: в основной группе – 34,8 ± 3,6 см, в контрольной – 36,8 ± 2,4 см (р = 0,03).

Отклонения в индексе амниотической жидкости по данным ультразвукового исследования (УЗИ) во II триместре значимо чаще встречались в основной группе, составляя 12,9 ± 2,2 см в основной группе и 13,7 ± 2,1 см в контрольной (р = 0,011).

Также были определены статистически значимые различия показателей скринингового УЗИ плода во II триместре у женщин основной и контрольной групп, соответственно: бипариетальный размер – 47,3 ± 6,2 мм и 50,6 ± 3,9 мм (р = 0,005); лобно-затылочный размер – 62,7 ± 8,5 мм и 65,3 ± 5,5 мм (р = 0,017); длина бедренной кости – 32,8 ± 5,7 мм и 35,7 ± 3,1 мм (р = 0,001). Окружность живота плода составляла 279,0 ± 16,5 мм в основной группе и 286,6 ± 25,9 мм в контрольной.

Выявлены статистически значимые различия в показателях скринингового УЗИ плода в III триместре у женщин основной и контрольной групп: бипариетальный размер – 79,5 ± 4,8 мм и 81,8 ± 3,2 мм (р = 0,003); лобно-затылочный размер – 100,9 ± 5,0 мм и 102,9 ± 4,0 мм (р = 0,04).

При сравнении клинико-лабораторных показателей установлены следующие различия между женщинами основной и контрольной групп, соответственно: количество эритроцитов – 3,7 [ 2,9; 4,7]×1012/л и 3,9 [ 3,3; 4,8]×1012/л (р = 0,008); уровень фибриногена – 4,0 [ 3,8; 6,1] г/л и 3,1 [ 2,3; 3,3] г/л (р = 0,00002); активированное частичное тромбопластиновое время – 24,1 [ 21; 34] секунд и 28,2 [ 23; 34] секунд (р = 0,028).

При сравнении характера околоплодных вод определено, что в родах у женщин основной группы достоверно чаще околоплодные воды окрашивались в мекониальный цвет – у 32 % (n = 18), тогда как в контрольной группе патологической окраски околоплодных вод выявлено не было (р = 0,04).

В основной группе частота оперативного родоразрешения составила 73 % (n = 40), а в контрольной – 27 % (n = 26).

У пациенток основной группы беременность заканчивалась преждевременно в 41,1 % случаев в отличие от женщин контрольной группы, у которых роды в срок наступили в 100 % случаев.

В процессе анализа факторов, приведших к преждевременным родам у пациенток основной группы, было выявлено, что определенное значение имеет протекание беременности на фоне угрозы ее прерывания: из 66 % женщин, имевших данную патологию, препараты прогестерона принимали 22,2 %; изза развития тяжелой ПЭ и плацентарных нарушений 2–3 степени было досрочно родоразрешено 22 % пациенток; у 11 % произошла отслойка плаценты.

Оценивая показатели паритета, можно сделать вывод, что большее количество родов у пациенток ведет к последующим преждевременным родоразрешениям.

Характеристика новорожденных / Neonate characteristics

Росто-весовые показатели новорожденных у пациенток основной группы варьировали в интервале от 790 до 4540 г, составляя в среднем 2919,0 ± 1141,2 г и 48,7 см ± 6,3 см. Росто-весовые показатели новорожденных у женщин контрольной группы варьировали в интервале от 2290 до 4570 г, составляя в среднем 3453,0 ± 442,19 г и 52,1 ± 2,1 см (табл. 2).

Таблица 2. Характеристика новорожденных.

Table 2. Neonate characteristics.

Были определены средние оценки по шкале Апгар у новорожденных на 1-й минуте жизни: в основной группе – 3,2 ± 0,7 баллов, в контрольной группе – 6,7 ± 0,62 балла. На 5-й минуте оценка по шкале Апгар составила у новорожденных в основной группе 5,1 ± 0,9 балла, в контрольной группе – 6,7 ± 0,62 балла. Как можно видеть, средние оценки по шкале Апгар на 1-й и на 5-й минутах жизни у новорожденных основной группы значительно ниже, чем в контрольной группе.

Также были установлены различия в газовом составе и кислотно-основном состоянии крови новорожденных в основной и контрольной группах, соответственно: парциальное давление кислорода в крови (PaO2) составило 42,2 [ 38,7; 51,2] мм рт. ст. и 87,3 [ 70,6; 96,3] мм рт. ст (р = 0,008), значения лактата – 10,7 [ 6,9; 17] ммоль/л и 2,0 [ 0,7; 3,1] ммоль/л (р = 0,005), дефицит/избыток буферных оснований (ВЕ) – 12,9 [ 9,5; 16,1] ммоль/л и –2,6 [ –2,2; –3,1] ммоль/л (р = 0,00003), содержание хлора – 107,2 [ 98; 115] ммоль/л и 101,3 [ 94; 106] ммоль/л (р = 0,00005).

Врожденная пневмония была выявлена в основной группе у 34 % (n = 19) новорожденных, в контрольной группе не обнаружено ни одного случая (p = 0,001).

Внутрижелудочковые кровоизлияния были выявлены у 9 % (n = 5) новорожденных, в контрольной группе такой патологии обнаружено не было.

В основной группе было выявлено, что причиной рождения доношенных детей с низким баллом по шкале Апгар в большинстве случаев (75 %) была асфиксия.

Факторы риска / Risk factors

В контрольной группе число женщин с прогнозируемым низким риском перинатальной патологии составило 43 (43,4 %), со средним риском – 41 (41,4 %), с высоким – 15 (15,2 %).

На основе анализа данных обменных карт и историй родов были выявлены факторы, по которым пациентки основной группы были сразу отнесены к группе высокого риска по перинатальной патологии. В таблице 3 они ранжированы по частоте выявления.

Таблица 3. Факторы риска перинатальной патологии в основной группе, ранжированные по частоте выявления.

Table 3. Incidence-ranked risk factors for developing perinatal pathology in main group.

В основной группе число пациенток с прогнозируемым низким риском перинатальной патологии составило 29 (51,7 %), со средним риском – 17 (30,5 %). И только 10 (17,8 %) пациенток были отнесены к группе высокого риска по перинатальной патологии (согласно шкале оценке факторов риска В.Е. Раздинского с соавт. и критериям степени риска по приказу Минздрава России от 20.10.2020 № 1130н). Однако у 46 (82,1 %) пациенток с низкой и средней степенью риска оказались плохие перинатальные исходы: из них 32 случая (69,6 %) рождения плодов ниже 5 баллов по шкале Апгар, 6 случаев (13,0 %) антенатальной гибели плодов, 6 случаев (13,0 %) умерших в первые 168 ч внеутробной жизни и 2 (4,3 %) младенческие смерти.

Исходя из проанализированных данных, можно сделать вывод, что из группы в 56 рожениц только у 10 был изначально выявлен высокий риск перинатальной патологии, а у остальных женщин со средним и низким уровнем риска плохой перинатальный исход не ожидался и не прогнозировался, в результате чего исходом явились преждевременные роды, мертворождение, тяжелая асфиксия плода. Этот прогноз строился на основе стандартных, широко используемых методов клинико-лабораторной и инструментальной диагностики, использовании балльных шкал оценки факторов перинатального риска, но не подтвердился в действительности. В основной группе с антенатальной гибелью плода только 3 пациентки были отнесены к группе высокого риска перинатальной патологии: у одной диагностирована тяжелая ПЭ и преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП), в двух других случаях было выявлено наличие рубца на матке после двух и более операций кесарева сечения, наличие хламидийной инфекции, уровень гемоглобина ниже 80 г/л, тугое обвитие пуповиной шеи плода при рождении. У остальных 6

пациенток со средним и низким уровнем риска при анализе их обменных карт были установлены такие неблагоприятные факторы (либо их сочетание), как наличие двух и более абортов в анамнезе (n = 5), трех и более родов в анамнезе (n = 2), ОРВИ в I триместре беременности (n = 4), отставание фетометрических показателей по данным УЗИ во II триместре (n = 4), плацентарные нарушения (n = 4), рвота беременных на ранних сроках (n = 3), у 4 пациенток при рождении плода было диагностировано сочетание обвития плода с истинным узлом.

У других 4 пациенток, изначально отнесенных к группе высокого риска, дети родились с оценкой ниже 5 баллов по шкале Апгар; из них 3 случая – это очень ранние преждевременные роды, их беременность протекала на фоне угрозы прерывания. Четвертая пациентка была определена в группу высокого риска по совокупности факторов (неразвивающаяся беременность в анамнезе, наличие абортов в анамнезе, рвота на ранних сроках беременности, ОРВИ в I и II триместрах, угроза прерывания в I триместре, плацентарные нарушения в III триместре).

У трех пациенток, изначально отнесенных к группе высокого риска, перинатальным исходом стала ранняя неонатальная смерть. У всех троих беременность завершилась ранними преждевременными родами. Двух пациенток объединяют сходные факторы риска в анамнезе (наличие рубца на матке после двух операций кесарева сечения, трех и более родов в анамнезе, табакокурение, неразвивающаяся беременность, рвота на ранних сроках, ОРВИ в I триместре беременности, угроза прерывания в I триместре, умеренная ПЭ, тяжелая ПЭ). Третья пациентка была преждевременно родоразрешена по экстрагенитальным показаниям (синдром Такаясу).

Обсуждение / Discussion

На основании ретроспективного изучения данных медицинской документации мы могли сделать вывод о том, что сложнее всего прогнозируется мертворождение из-за отсутствия конкретных причин этого перинатального исхода. Лишь некоторые состояния могут быть расценены как предикторы внутриутробной гибели плода. К ним можно отнести как акушерскую патологию (ПЭ, плацентарные нарушения, ЗВУР плода, резус-конфликт, ПОНРП и др.), так и экстрагенитальную патологию (антифосфолипидный синдром, тромбофилии различного генеза, сахарный диабет, артериальная гипертензия и др). Истинная причина может быть установлена в большинстве случаев только в ходе патологоанатомического исследования плода и плаценты.

На этапе наблюдения в женской консультации выявление предикторов мертворождения и прогнозирование перинатального исхода является трудной задачей для практикующего врача акушера-гинеколога. Вероятно, требуется углубленное и расширенное обследование пациенток, чьи факторы риска потенциально предрасполагают к плохому перинатальному исходу, постоянный строгий контроль за процессом гестации на основе дополнительных, в зависимости от конкретного случая, клинико-лабораторных и инструментальных методов обследования (доплерометрия, фетометрия, КТГ плода, тест движений плода), своевременное выявление и лечение соматической патологии, консультации смежных специалистов.

Преждевременные роды можно было бы и предотвратить, если бы их предикторы были приняты во внимание и оценены должным образом на этапе постановки на учет в женскую консультацию, а также в I и II триместрах беременности, из-за чего не была вовремя выработана рациональная соответствующая акушерская тактика ведения беременности и родоразрешения [10–13]. Можно сделать вывод, что существующие методы прогноза степени риска не ведут к 100 % достоверности прогнозирования, а значит, требуют своей переоценки и дальнейшего усовершенствования.

На современном этапе развития акушерской науки, начиная с середины XX века, разработано множество методов и технологий прогнозирования и диагностики перинатальных исходов, которые врачи и ученые применяют в своей практике и научно-исследовательской работе. Сюда входит целый комплекс методов:

1) инструментальные: УЗИ с фетометрией, доплерография маточно-плацентарного и плодово-плацентарного кровотока, определение индекса амниотической жидкости, плацентография, КТГ плода, биофизический профиль плода [14];

2) лабораторный анализ: определение в материнской крови содержания β-субъединицы хорионического гонадотропина человека (β-ХГЧ), альфа-фетопротеина (АФП), плацентарного лактогена (ПЛ), Д-димера, выявление антифосфолипидных антител (АФА), волчаночного антикоагулянта (ВА) и антител к кардиолипину (АКЛ) [15]; изучение сыворотки крови и специфических белков репродуктивной системы беременных – плацентарного α-микроглобулина-1 (англ. placental α-microglobulin-1, PAMG-1), ассоциированного с беременностью плазменного протеина А (англ. pregnancy-associated plasma protein-A, РАРР-А), трофобластического β-гликопротеина, ассоциированного с беременностью α2-гликопротеина [15]; определение плацентарного фактора роста (англ. placental growth factor, PlGF) и фактора роста эндотелия сосудов (англ. vascular endothelial growth factor, VEGF) [16];

3) использование шкалы баллов для оценки перинатальных факторов риска [9].

Однако многие ученые полагают, что большинство существующих методов оценки состояния плода нельзя считать абсолютно надежными как не имеющими прогностической ценности, подтвержденной скрининговыми исследованиями, поэтому применение данных методов не ведет к стопроцентной достоверности прогнозирования перинатального исхода.

Аборт в анамнезе является опасным медикаментозным и хирургическим вмешательством в организм пациентки и может приводить к таким тяжелым осложнениям, как воспалительные заболевания органов малого таза, спаечным процессам, гормональным нарушениям и нарушениям функций органов репродуктивной системы. Все эти последствия перенесенного аборта часто негативно влияют на кровоснабжение плода, его развитие, повышается риск неразвивающейся беременности, ЗВУР плода, мертворождения. Наличие в анамнезе аборта повышает риск угрозы прерывания беременности [17–19].

Установлено, что длительная угроза прерывания беременности приводит к развитию у плода различных вариантов неврологических нарушений, повышенному риску преждевременных родов, хронической внутриутробной гипоксии [20–22].

Известно, что нарушение кровотока в сосудах плода, пуповины, матки, плаценты, выявляющееся методом доплерометрии, приводит к серьезным последствиям: внутриутробной гипоксии и тяжелым неврологическим осложнениям [23]. С целью предупреждения развития дисфункции маточно-плодово-плацентарного кровотока в основной группе у 13 (23,2 %) пациенток в условиях женской консультации применялась базовая медикаментозная профилактика и терапия. И все же, несмотря на принимаемые меры, оставался высокий риск ЗВУР плода, внутриутробной гибели плода, тяжелых неврологических отклонений [24–27].

Основываясь на фетометрических показателях в основной группе пациенток по данным УЗИ во II и III триместрах гестации, мы сделали вывод, что отставание этих показателей в сравнении с показателями в контрольной группе женщин и привело к плохим перинатальным исходам (9 плодов погибли антенатально, 36 плодов, рожденные с менее 5 баллов по шкале Апгар, 9 новорожденных погибли в первые 168 ч внеутробной жизни, 2 младенческие смерти).

Заключение / Conclusion

Диагностика благоприятного и неблагоприятного перинатального исхода основывается на изучении факторов риска на разных этапах гестации. Факторы риска, проявившиеся уже в I и II триместре, требовали особого внимания, так как могли привести к патологическому течению беременности и плохому перинатальному исходу.

В ходе нашей работы к этим ранним факторам риска мы отнесли: высокий паритет (3 и более родов), рвоту беременных на ранних сроках гестации, наличие рубца на матке после двух и более операций кесарева сечения, наличие у пациенток абортов в анамнезе, ОРВИ в I триместре, угроза прерывания беременности во II триместре, отставание фетометрических показателей во II и III триместрах, нарушения кровотока во II и III триместрах по данным доплерометрии, отклонения в индексе амниотической жидкости по данным УЗИ во II и III триместрах, ЗВУР плода в III триместре, тяжелая ПЭ.

Наше исследование показывает, что проблема прогнозирования степени перинатального риска в настоящее время не решена. Возможно, понятие неблагоприятного перинатального исхода является собирательной гетерогенной группой исходов, включающих перинатальную смертность и заболеваемость, связанных с разным генезом. Учитывая катастрофический рост частоты кесаревых сечений, значимым фактором риска является рубец на матке после нескольких операций, наличие абортов в анамнезе, т. е. факторы, указывающие на наличие гистопатических изменений эндометрия, препятствующих нормальной гестационной перестройке и формированию плаценты.

В настоящее время одной из основных задач исследования остается разработка четкой многофакторной, высокодифференцированной системы прогнозирования перинатальных потерь с целью их профилактики.

Список литературы

1. Квинан Д.Т., Спонг К.И., Локвуд Ч.Дж. Беременность высокого риска: протоколы, основанные на доказательной медицине. Пер. с англ. под ред. А.Д. Макацария, В.О. Бицадзе. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 560 с.

2. Беженарь В.Ф., Иванова Л.А., Коршунов М.Ю. Анализ причин перинатальных потерь в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2006– 2018 годах. Журнал акушерства и женских болезней. 2020;69(2):93–102. https://doi.org/10.17816/JOWD69293-102.

3. Беженарь В.Ф., Иванова Л.А., Григорьев С.Г. Беременность «высокого риска» и перинатальные потери. Акушерство и гинекология. 2020;(3):42–7. https://doi.org/10.18565/aig.2020.3.42-47.

4. Hey E.N., Lloyd D.J., Wigglesworth J.S. Classifying perinatal death: fetal and neonatal factors. Br J Obstet Gynaecol. 1986;93(12):1213–23. https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.1986.tb07854.x.

5. Радзинский В.Е., Костин И.Н., Златовратская Т.В. и др. Доношенные дети, подвергшиеся реанимации. Анализ акушерской тактики. Акушерство и гинекология. 2007;(3):42–7.

6. Мухамадиева СМ., Мирзабекова Б.Т., Пулатова А.П. Причины перинатальной смертности и пути их снижения в современных условиях. Вестник Академии медицинских наук Таджикистана. 2020;10(2):202–9. https://doi.org/10.31712/2221-7355-2020-10-2-202-210.

7. Предиктивное акушерство. Под ред. В.Е. Радзинского, С.А. Князева, И.Н. Костина. М.: Медиабюро Статус Презенс, 2021, 520 с.

8. Приказ Минздрава России от 20.10.2020 № 1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология"». М.: Министерство здравоохранения Российской Федерации, 2020. 688 с. Режим доступа: https://base.garant.ru/74840123/. [Дата доступа: 10.01.2022].

9. Радзинский В.Е., Князев С.А., Костин И.Н. Акушерский риск: максимум информации – минимум опасности для матери и младенца. М.: Эксмо, 2016. 167 c.

10. Курцер М.А., Кутакова Ю.Ю., Сонголова Е.Н. и др. Синдром внезапной смерти плода. Акушерство и гинекология. 2011;(7):79–83.

11. Воеводин С.М., Шеманаева Т.В., Щеголев А.И. Эхографические предикторы критического состояния у плода. Акушерство и гинекология. 2016;(6):62–6.

12. Камилова М.Я., Джонмахмадова П.А., Ишан-Ходжаева Ф.Р. Оценка факторов риска и определение уровня предотвратимости гибели плодов у женщин с проблемной беременностью. Вестник Авиценны. 2020;22(1):14–21. https://doi.org/10.25005/2074-0581-2020-22-1-14-21.

13. Cartlidge P.H., Dawson A.T., Stewart J.H., Vujanic G.M. Value and quality of perinatal and infant postmortem examinations: cohort analysis of 400 consecutive deaths. BMJ. 1995;310(6973):155–8. https://doi.org/10.1136/bmj.310.6973.155.

14. Савельева Г.М., Шалина Р.И., Сичинава Л.Г. и др. Акушерство: учебник. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. 576 с.

15. Сувернева А.А. Оптимизация прогнозирования перинатальных осложнений и пути их снижения: Автореф. дис… канд. мед. наук. Волгоград, 2018. 23 с.

16. Терентьев А.А., Молдогазиева Н.Т., Комаров О.С. Изучение трофобластического бета-глобулина человека – некоторые итоги и перспективы. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2009;(6):30–3.

17. Сасина В.И., Варламова А.И. Беременность, роды и послеродовый период у женщин, перенесших аборты в прошлом. Молодой ученый. 2017;(3–3):55–8.

18. Колесникова О.М., Оразмурадов А.А., Кибардина Н.В. и др. Перинатальные исходы у первородящих после хирургического и медикаментозного абортов. Вестник РУДН. Серия: Медицина. 2012;(6):90–4.

19. Беженарь В.Ф., Добровольская И.А., Левина Т.А. Исследование тяжелых материнских исходов по материалам судебно-медицинских экспертиз. РМЖ. Мать и дитя. 2018;1(1):18–25.

20. Амельхина И.В. Длительная угроза прерывания беременности. Ближайшие и отдаленные результаты развития детей: Автореф. дис… канд. мед. наук. М., 2007. 32 с.

21. Морозова Е.А., Шаймарданова Г.А. Длительная угроза прерывания беременности как предиктор перинатальной патологии мозга. Неврологический вестник. 2014;46(1):74–9.

22. Джабиева А.А., Джабиев А.В., Ордиянц И.М. Ближайшие и отдаленные исходы угрозы прерывания беременности в первом триместре. Вестник РУДН. Серия: Медицина. 2010;(6):211–9.

23. Серов В.Н., Тютюнник В.Л., Зубков В.В., Зайдиева З.С. Перинатальные исходы у беременных с инфекционными заболеваниями и плацентарной недостаточностью. Акушерство и гинекология. 2002;(3):16–21.

24. Газиева И.А., Чистякова Г.Н. Современный взгляд на проблему нарушения иммунологической регуляции плодово-материнских взаимодействий с ранних сроков беременности (обзор литературы). Уральский медицинский журнал. 2010;(3):5–14.

25. Филиппов О.С., Казанцева А.А. Прогностическая значимость различных методов диагностики фетоплацентарной недостаточности. Проблемы репродукции. 2003;(3):60–3.

26. Hill D.J., Petrik J., Arany E. Growth factors and the regulation of fetal growth. Diabetes Care. 1998;21 Suppl 2:B60–9.

27. Тезиков Ю.В., Липатов И.С., Гогель Л.Ю. и др. Перинатальный подход к клинической классификации хронической плацентарной недостаточности: стандартизация диагностики и акушерской тактики. Наука и инновации в медицине. 2019;4(1):8–15.

Об авторах

Н. А. СтеценкоРоссия

Стеценко Наталья Алексеевна – аспирант кафедры акушерства и гинекологии с курсом ИДПО

Россия, 450008 Уфа, ул. Ленина, д. 3

И. Б. Фаткуллина

Россия

Фаткуллина Ирина Борисовна – д.м.н., профессор, доцент кафедры акушерства и гинекологии с курсом ИДПО

Россия, 450008 Уфа, ул. Ленина, д. 3

Л. А. Файзуллина

Россия

Файзуллина Лилиана Артуровна – аспирант кафедры акушерства и гинекологии с курсом ИДПО

Россия, 450008 Уфа, ул. Ленина, д. 3

А. Ю. Лазарева

Россия

Лазарева Анна Юрьевна – аспирант кафедры акушерства и гинекологии с курсом ИДПО

Россия, 450008 Уфа, ул. Ленина, д. 3

Д. А. Фаткуллина

Россия

Фаткуллина Динара Акрамджановна – аспирант кафедры акушерства и гинекологии с курсом ИДПО

Россия, 450008 Уфа, ул. Ленина, д. 3

Д. Г. Ситдикова

Россия

Ситдикова Динара Галиевна – аспирант кафедры акушерства и гинекологии с курсом ИДПО

Россия, 450008 Уфа, ул. Ленина, д. 3

Рецензия

Для цитирования:

Стеценко Н.А., Фаткуллина И.Б., Файзуллина Л.А., Лазарева А.Ю., Фаткуллина Д.А., Ситдикова Д.Г. Современные подходы к оценке степени перинатального риска. Акушерство, Гинекология и Репродукция. 2022;16(4):438-449. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2022.285

For citation:

Stetsenko N.A., Fatkullina I.B., Fayzullina L.A., Lazareva A.Yu., Fatkullina D.A., Sitdikova D.G. Current approaches to assessing the degree of perinatal risk. Obstetrics, Gynecology and Reproduction. 2022;16(4):438-449. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2022.285

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.