Перейти к:

Особенности системы гемостаза у беременных с гипертензивными расстройствами, проживающих в высокогорных условиях Республики Таджикистан

https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2022.310

Аннотация

Введение. Одной из актуальных проблем современного акушерства являются гипертензивные расстройства во время беременности. Беременные, проживающие в высокогорных условиях, подвергаются воздействию неблагоприятных факторов, важнейшим из которых является сниженное содержание кислорода в воздухе. Гипертензия беременных в условиях высокогорья сочетается с экзогенной гипобарической гипоксией и как тотальная органная патология приводит к функциональным и морфологическим изменениям всех органов и систем.

Цель: определить основные особенности системы гемостаза у беременных с гипертензивными расстройствами в высокогорных условиях.

Материалы и методы. В проспективном сравнительном исследовании приняли участие 114 беременных с гипертензивными нарушениями, которые были разделены на 2 группы: группа 1 – 63 беременных, проживающих в высокогорных условиях, и группа 2 – 51 беременная, проживающие в равнинной местности. В группе 1 у 42 (67 %) и в группе 2 у 24 (47 %) беременных была диагностирована тяжелая преэклампсия. Изучены параметры гемостаза: время свертывания крови, протромбиновый индекс, содержание фибриногена и растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК), международное нормализованное отношение (МНО), индекс активированного парциального тромбопластинового времени (АПТВ), тромбиновое время, количество тромбоцитов.

Результаты. У беременных горянок по сравнению с беременными, проживающими в равнинной местности, выявлено более высокое содержание таких показателей гемостаза как индекс АПТВ (1,654 ± 0,426 vs. 0,892 ± 0,1145; р < 0,001) и РФМК (4,921 ± 0,753 мг% vs. 3,590 ± 0,5676 мг%; р < 0,001), значений тромбинового времени (103,206 ± 3,734 с vs. 93,920 ± 7,8268 с; р < 0,001), а также более низкая концентрация фибриногена (3,762 ± 0,809 г/л vs. 4,160 ± 1,3015 г/л; р = 0,048).

Заключение. У беременных, проживающих в высокогорных условиях, по сравнению с беременными, проживающими в равнинной местности, при присоединении тяжелых форм преэклампсии (67 % vs. 47 %) исчезает характерная для нормальной беременности гиперкоагуляция, а наоборот, появляется изо- и гипокоагуляция.

Ключевые слова

Для цитирования:

Таджибоева Н.А., Ящук А.Г., Фаткуллина И.Б., Галеева С.А., Лазарева А.Ю., Стеценко Н.А., Ситдикова Д.Г. Особенности системы гемостаза у беременных с гипертензивными расстройствами, проживающих в высокогорных условиях Республики Таджикистан. Акушерство, Гинекология и Репродукция. 2022;16(3):287-295. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2022.310

For citation:

Tadzhiboeva N.A., Yashchuk A.G., Fatkullina I.B., Galeeva S.A., Lazareva A.Yu., Stetsenko N.A., Sitdikova D.G. Hemostasis features in pregnant women with hypertensive disorders living in the highlands of Tadzhikistan Republic. Obstetrics, Gynecology and Reproduction. 2022;16(3):287-295. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2022.310

Введение / Introduction

В соответствии с имеющимися сведениями Организации Объединенных Наций, в горных регионах постоянно проживают 915 млн жителей, которые составляют 13 % населения земного шара [1]. Жители высокогорных районов подвергаются действию негативных факторов, основными из которых являются гипоксия и низкое парциальное давление кислорода [2][3]. Согласно данным отечественных и зарубежных авторов, эти факторы угнетают адаптационные механизмы организма, которые и так направлены на сохранение беременности. Также имеются данные, подтверждающие неблагоприятное воздействие указанных факторов на течение гестации и внутриутробное развитие плода [4][5].

На сегодняшний день данные многочисленных исследований свидетельствуют о статистически значимой связи между частотой и течением тяжелых форм гипертензивных расстройств у беременных и сезонностью, изменением температуры и относительной влажности воздуха, а также отсутствием продовольственной безопасности и доступа к дородовой помощи, бедностью и социальными факторами, особенно в развивающихся странах Африки к югу от Сахары, а также в Центральной и Южной Азии [6–9]. Отмечается сезонное возрастание частоты тяжелых форм преэклампсии (ПЭ) в таких условиях среды обитания, как недостаток кислорода во вдыхаемом воздухе, низкие показатели атмосферного давления, высота над уровнем моря, напряженное магнитное поле, высокая амплитуда температур, выраженное число осадков и т. п. [4][6][10]. Исходя из этого, первостепенное значение приобретает постоянное проживание в горных условиях беременных, которые находятся под влиянием гемической и экзогенной гипоксии, что в свою очередь влияет на функциональную систему мать–плод путем увеличения нагрузки на дыхательную, сердечно-сосудистую, эндокринную, кроветворную и мочевыделительную системы [11–15]. И как утверждает Л.Д. Рыбалкина, «…организм беременной женщины компенсирует это повышенной интенсивностью маточного кровообращения и адаптационной перестройкой плаценты» [14, с. 138].

В литературе имеются сообщения о неблагоприятном влиянии таких экзогенных факторов, как резкие циклические колебания температуры и парциального давления воздуха на показатели коагуляционного гемостаза и гемодинамики при тяжелых формах гипертензивных нарушений во время беременности [16]. При этом перестройка в деятельности системы гемостаза при данной патологии во время беременности характеризуется возрастанием коагуляционного резерва крови, ослаблением противосвертывающей системы и нарушением деятельности системы фибринолиза, что является фактором отягощения течения данного состояния [17][18].

Исследование системы гемостаза у беременных высокогорья на сегодняшний день, несомненно, актуально, так как способствует выявлению основных принципов становления адаптационных сдвигов свертывающей системы крови, и эти параметры могут быть использованы в качестве предикторов гипертензивных расстройств и критериев ее тяжести.

Так как для территории Республики Таджикистан характерно 93 % горной местности, где проживает значительная часть населения, беременные с гипертензивными расстройствами данного региона были задействованы в исследовании.

Цель: определить основные особенности системы гемостаза у беременных с гипертензивными расстройствами в высокогорных условиях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ / MATERIALS AND METHODS

Дизайн исследования / Study design

В рамках проспективного сравнительного исследования были изучены показатели гемостаза у 114 беременных, находившихся в отделении патологии беременных областного родильного дома Согдийской области Республики Таджикистан и в ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова (Уфа) в период с 2019 по 2020 гг. Изучены особенности течения гестации и исходы родов. Проводилось исследование системы гемостаза в III триместре беременности.

Критерии включения и исключения / Inclusion and exclusion criteria

Критерии включения: одноплодная спонтанная беременность; наличие одной из форм гипертензивных расстройств; информированное согласие женщины на участие в исследовании.

Критерии исключения: онкологические и аутоиммунные заболевания; многоплодная беременность; трансплантированные органы; психические заболевания.

Группы обследованных пациенток / Groups of patients examined

В зависимости от региона проживания выделены 2 группы: группа 1 – 63 беременные с гипертензивными расстройствами из высокогорных районов Согдийской области Республики Таджикистан, где высота над уровнем моря достигает 2500–3000 м; группа 2 – 51 беременная с гипертензивными расстройствами из Республики Башкортостан, где максимальная высота над уровнем моря достигает 1700 м.

Методы исследования / Study methods

В исследовании были использованы общеклинические (объективное обследование, общий осмотр, измерение массы тела, роста и параметров таза тазомером) и лабораторные методы. Определение параметров гемостаза (количественная и качественная характеристика) – время свертывания крови (по Ли–Уайту), протромбиновый индекс (ПТИ), уровень фибриногена, международное нормализованное отношение (МНО), индекс активированного парциального тромбопластинового времени (АПТВ), тромбиновое время, содержание растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК) производили спектрофотометрическим, турбодинамическим потенциометрическим методами на анализаторе Synchron CX5 Delta (Beckman Coulter, США).

Этические аспекты / Ethical aspects

Исследование проведено в соответствии с основополагающими этическими принципами Хельсинкской декларации (Форталеза, Бразилия, 2013) и действующими нормативными требованиями. План исследования одобрен локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (протокол № 10 от 11.12.2019). Все пациентки подписали информированное согласие до начала исследования.

Статистический анализ / Statistical analysis

Статистическая обработка данных была выполнена с помощью электронных таблиц Microsoft Excel (Microsoft, США) и пакета программы IBM SPSS Statistica v.13.0 (StatSoft Inc., США). При сравнении количественных данных использовали критерий Манна–Уитни. Расчеты проводили методами вариационной статистики с вычислением средней арифметической величины (М), среднего квадратичного отклонения (σ), а также t-критерия Стьюдента. Различия считали значимыми при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS

Клинико-анамнестическая характеристика обследованных беременных / Clinical and anamnestic characteristics of pregnant women examined

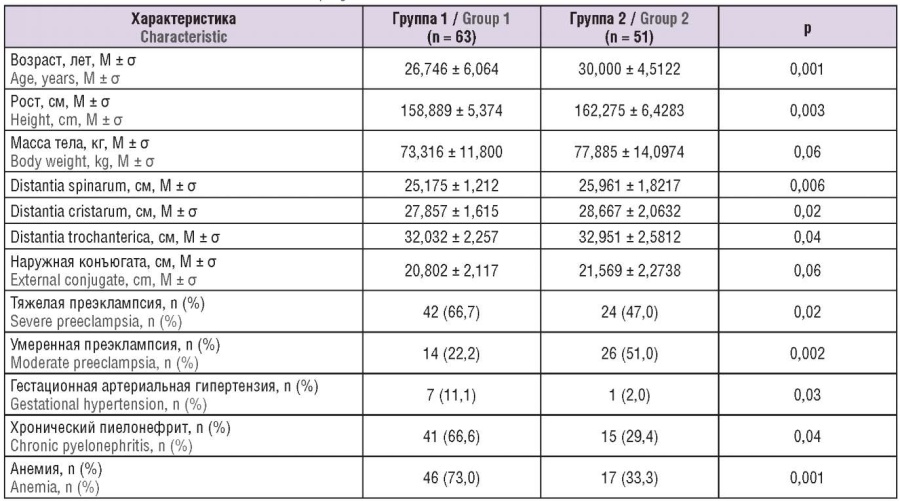

Возраст беременных, включенных в исследование, колебался от 18 до 44 лет (табл. 1). В группе 1 средний возраст составил 26,746 ± 6,064 лет, в группе 2 – 30,000 ± 4,5122 лет, т. е. пациентки из группы 2 были старше, и эта разница была статистически значимой (p = 0,001). Существенные различия между группами были выявлены по уровню образования (р = 0,002). У горянок среднее образование имели 36 (57,1 %) женщин, 12 (19,1 %) – высшее, 8 (12,7 %) – незаконченное высшее и 7 (11,1 %) – среднее специальное. В группе 2 высшее образование имели 27 (52,9 %) женщин, среднее – 11 (21,6 %), среднее специальное – 8 (15,7 %) и незаконченное высшее – 5 (9,8 %).

Таблица 1. Клинико-анамнестическая характеристика обследованных беременных.

Table 1. Clinical and anamnestic characteristics of pregnant women examined.

Сравнительный анализ роста беременных выявил различия (р = 0,003), составляя 158,889 ± 5,374 см и 162,275 ± 6,4283 см в группах 1 и 2 соответственно. Средняя масса тела женщин в группах была практически равной и статистически значимых отличий не показала. При оценке размеров таза получены следующие данные. Изучение размеров наружной конъюгаты в группах не показало статистически значимых отличий. Значение distantia spinarum у пациенток группы 1 было существенно меньше – 25,175 ± 1,212 см против 25,961 ± 1,8217 см у пациенток группы 2 (р = 0,0068). Distantia cristarum в группе 1 составило 27,857 ± 1,615 см, что было значимо меньше (р = 0,02), чем в группе 2 – 28,667 ± 2,0632 см. Расстояние между самыми отдалёнными точками вертелов бедренных костей (distantia trochanterica) у горянок составило 32,032 ± 2,257 см против 32,951 ± 2,5812 см соответственно (р = 0,04).

В группе 1 из 63 беременных у 42 (66,7 %) была диагностирована тяжелая ПЭ, у 14 (22,2 %) – умеренная ПЭ и у 7 (11,1 %) – гестационная артериальная гипертензия. В группе 2 из 51 беременных у 24 (47,0 %) была диагностирована тяжелая ПЭ, у 26 (51,0 %) – умеренная ПЭ и у 1 (2,0 %) – гестационная артериальная гипертензия.

При анализе структуры экстрагенитальных заболеваний установлено, что существенно чаще в группе 1 по сравнению с группой 2 диагностировали хронический пиелонефрит – 66,6 % против 29,4 % (р < 0,05) и анемию – у 73,0 % против 33,3 % (р = 0,001).

По паритету и акушерскому анамнезу статистически значимых различий не выявлено. Ни в одной из групп материнской смертности не наблюдалось.

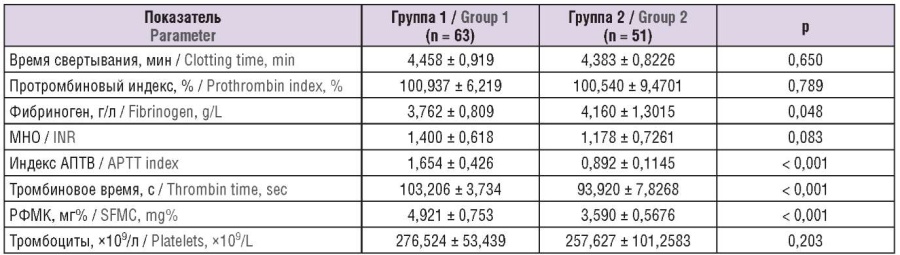

Исследование системы гемостаза / Study of the hemostasis

При определении особенностей системы гемостаза у беременных с гипертензивными расстройствами в разных климатогеографических условиях выявлены следующие различия (табл. 2).

Таблица 2. Основные показатели системы гемостаза у беременных с гипертензивными расстройствами в разных климатогеографических условиях (M ± σ).

Table 2. Main hemostasis parameters in pregnant women with hypertensive disorders in diverse climatic and geographical conditions (M ± σ).

Примечание: МНО – международное нормализованное отношение; АПТВ – активированное парциальное тромбопластиновое время; РФМК – растворимые фибрин-мономерные комплексы.

Note: INR – international normalized ratio; APTT – activated partial thromboplastin time; SFMC – soluble fibrin-monomer complexes.

Увеличение значений МНО, индекса АПТВ и РФМК у беременных группы 1 позволяет предположить, что у горянок чаще отмечается состояние изокоагуляции, что в свою очередь характеризует склонность к кровотечениям. Исследование показателей свертывающей системы крови у беременных группы 2 существенных изменений не выявило.

Сравнительный анализ установил значимые различия между группами по следующим показателям: уровень фибриногена, индекс АПТВ, тромбиновое время и РФМК. У беременных группы 1 содержание фибриногена составило 3,762 ± 0,809 г/л, что значимо ниже, чем в группе 2 – 4,160 ± 1,3015 г/л (p = 0,048).

У беременных группы 1 индекс АПТВ был увеличен, составив 1,654 ± 0,426 по сравнению с группой 2 – 0,892 ± 0,1145 (p < 0,05).

Удлинение тромбинового времени также наблюдали у беременных из высокогорных районов, которое составило 103,206 ± 3,734 с против 93,920 ± 7,8268 с (p < 0,05). Тромбиновое время является показателем нарушения конечного этапа тромбообразования.

В группе 1 содержание РФМК составило 4,921 ± 0,753 мг%, что существенно выше, чем в группе 2 – 3,590 ± 0,5676 мг% (p < 0,05).

В обеих группах не наблюдали изменения количества тромбоцитов, несмотря на то, что на уровне первичного звена системы гемостаза при гипертензивных нарушениях во время беременности отмечали их уменьшение.

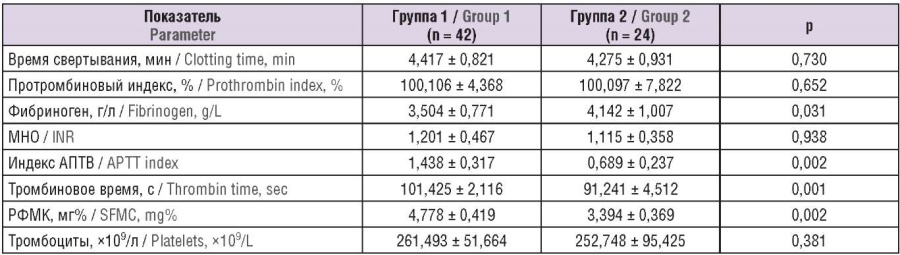

Среди выявленных когорт женщин с тяжелой ПЭ также был проведен сравнительный анализ основных показателей системы гемостаза, который представлен в таблице 3.

Таблица 3. Основные показатели системы гемостаза у беременных с тяжелой преэклампсией в разных климатогеографических условиях (M ± σ).

Table 3. Main hemostasis parameters in pregnant women with severe preeclampsia in diverse climatic and geographical conditions (M ± σ).

Примечание: МНО – международное нормализованное отношение; АПТВ – активированное парциальное тромбопластиновое время; РФМК – растворимые фибрин-мономерные комплексы.

Note: INR – international normalized ratio; APTT – activated partial thromboplastin time; SFMC – soluble fibrin-monomer complexes.

У горянок с тяжелой ПЭ определены существенные различия в таких показателях, как фибриноген, индекс АПТВ, тромбиновое время и РФМК. У беременных группы 1 содержание фибриногена составило 3,504 ± 0,771 г/л, что значимо ниже, чем в группе 2 – 4,142 ± 1,007 г/л (p = 0,03). Индекс АПТВ был увеличен у горянок, составив 1,438 ± 0,317 по сравнению с беременными из равнинной местности – 0,689 ± 0,237 (p = 0,002). Удлинение тромбинового времени также наблюдали у беременных с тяжелой ПЭ из высокогорных районов, что составило 101,425 ± 2,116 с против 91,241 ± 4,512 с (p = 0,001).

Следует подчеркнуть, что средний уровень гемоглобина в группе 1 составил 100,365 ± 16,556 г/л, что было значимо ниже, чем в группе 2 – 113,451 ± 11,9169 г/л (р < 0,05).

Существенных различий по числу осложненных родов гипотоническим кровотечением выявлено не было, несмотря на имеющиеся различия в системе гемостаза. Так, в группе 1 только в 2 случаях (3,17 %) роды осложнились гипотоническим кровотечением, а в группе 2 не было случаев кровотечений (р > 0,05).

ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION

Гипертензивные расстройства во время беременности являются относительно частым осложнением беременности и, несомненно, связаны с различной степенью нарушения свертывания крови.

По данным зарубежных исследователей, высокогорье является физиологически и клинически значимой проблемой на высотах, превышающих или равных 2500 м над уровнем моря. Беременность инициирует серию динамически физиологических реакций на компенсацию метаболических потребностей, связанных с течением беременности. Основная проблема состоит в том, что в условиях высотной гипоксии необходимо поддерживать развитие плода достаточной оксигенированной кровью. Ряд авторов пришли к выводу, что беременные из высокогорных районов входят в группу риска по частоте развития ПЭ, задержке внутриутробного развития плода и, как следствие, повышается риск материнской и перинатальной смертности [19–21]. Исходя из этого, высокогорье является бесценной моделью для изучения физиологических и патологических механизмов, которые происходят во время беременности.

Анализ случаев перинатальных потерь в высокогорье показал, что в их формировании ведущее место принадлежит гестационной анемии, и наибольшую долю составили первородящие женщины; у женщин высокогорья в 1,3 раза чаще происходят преждевременные роды с потерей недоношенных плодов и новорожденных. У беременных высокогорья в сочетании с анемией в 3 раза чаще рождаются дети с гипотрофией, и достоверно чаще состояние новорожденных при рождении по шкале Апгар оценивается ниже 5–6 баллов. При морфологическом исследовании плацент были выявлены более выраженные морфофункциональные патологические изменения, такие как ангиоматоз, кровоизлияния в межворсинчатое пространство, образование гематом и деструктивные изменения [14].

При изучении гемодинамических показателей сердечно-сосудистой системы у беременных, проживающих в условиях высокогорья, было установлено, что при сформировавшейся адаптации к гипоксии снижается активность симпатической нервной системы [15].

Ознакомившись с литературой, мы убедились, что несмотря на большое количество работ, посвященных изучению течения беременности с гипертензивными расстройствами в высокогорных условиях, до настоящего времени остаются недостаточно освещенными локальные особенности системы гемостаза у данной категории пациенток.

Данное исследование было проведено для оценки потенциальной ценности параметров коагуляции у беременных с гипертензивными расстройствами, проживающих в высокогорных условиях. Представленные данные свидетельствуют о том, что у горянок чаще развивается тяжелая ПЭ – одна из тяжелых форм гипертензивных расстройств во время беременности. Увеличение значений таких показателей гемостаза, как МНО, индекс АПТВ и РФМК у беременных горянок свидетельствует о преобладании у них гипокоагуляционного состояния. Так как РФМК является маркером внутрисосудистой активации системы гемостаза, повышение его концентрации указывает на повышенный риск внутрисосудистого тромбообразования. Согласно данным современной литературы, снижение уровня фибриногена, как главного составляющего кровяного сгустка, играет важную роль в формировании осложнений у беременных с ПЭ [22]. Являясь ценным показателем системы гемостаза, уровень фибриногена на сегодняшний день остается одним из определяющих факторов, которые влияют на возникновение тромбогеморрагических осложнений во время беременности. При сравнении показателей в изученных группах выявленные различия в значениях фибриногена, индекса АПТВ, тромбинового времени и РФМК являются недостаточными, так как для получения объективных показателей целесообразно в исследование включить группы из здоровых беременных из разных климатогеографических местностей.

Полученные результаты по соматической конституции у горянок – низкие ростовые показатели и меньшие размеры таза определяют их особенность, что в свою очередь может влиять на течение гестации, родов и, соответственно, на перинатальные исходы [23][24].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION

Выполненный анализ основных параметров гемостаза у беременных с гипертензивными нарушениями в высокогорных условиях и равнинной местности выявил, что у горянок отмечаются гипокоагуляционные состояния. Для более достоверного формирования представления об особенностях гемостаза у беременных в высокогорных условиях необходимо дополнить исследование результатами женщин с физиологической беременностью. Полученные результаты подтверждают сведения о ценности фибриногена как биомаркера, указывающего на ПЭ в III триместре беременности.

Список литературы

1. Организация Объединенных Наций. Новости ООН. Глобальный взгляд. Человеческие судьбы. Режим доступа: https://news.un.org/ru/story/2018/12/1344851.

2. Вондимтека Т.Д., Шаов М.Т., Пшикова О.В. Изменение адаптационного потенциала организма в условиях высокогорья и субтропического климата под воздействием физических упражнений. Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2014;16(5):291–4.

3. Погонышева И.А., Погонышев Д.А. Особенности морфофункциональных параметров организма молодых людей, проживающих в разных климатогеофизических условиях окружающей среды. Вестник Нижневартовского государственного университета. 2017;(1):68–74.

4. Dadvand P. Congenital anomalies: an under-evaluated risk of climate change. Occup Environ Med. 2017;74(5):313–4. https://doi.org/10.1136/oemed-2016-104193.

5. Poursafa Р., Keikha M., Kelishadi R. Systematic review on adverse birth outcomes of climate change. J Res Med Sci. 2015;20(4):397–402.

6. Elongi J.P., Tandu B., Spitz B., Verdonck F. Infuence of the seasonal variation on the prevalence of preeclampsia in Kinshasa. Gynecol Obstet Fertil. 2011;39(3):132–5. [Article in French]. https://doi.org/10.1016/j.gyobfe.2010.12.010.

7. Ali A.A., Adam G.K., Abdallah T.M. Seasonal variation and hypertensive disorders of pregnancy in eastern Sudan. J Obstet Gynaecol. 2015;35(2):153–4. https://doi.org/10.3109/01443615.2014.948815.

8. Hlimi T. Association of anemia, pre-eclampsia and eclampsia with seasonality: a realist systematic review. Health Place. 2015;31:180–92. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2014.12.003.

9. Auger N., Siemiatycki J., Bilodeau-Bertrand M. et al. Ambient temperature and risk of preeclampsia: biased association? Paediatr Perinatal Epidemiol. 2017;31(4):267–71. https://doi.org/10.1111/ppe.12362.

10. Таджибоева Н.А., Ящук А.Г., Фаткуллина И.Б., Галеева С.А. Роль факторов окружающей среды в развитии гипертензивных нарушений у беременных. Медицинский вестник Башкортостана. 2020;15(5):106–11.

11. Собуров К.А., Темирова С.А. Механизмы взаимоотношения гормональной и иммунной систем при адаптации к высокогорью. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2019;(3):131–5. https://doi.org/10.26104/NNTIK.2019.45.557.

12. Зокиров Р.Х., Пулатов А.Х. Морфологические и морфометрические изменения междольковых артерий почки в условиях высокогорья. Научно-практический журнал ТИППМК. 2013;(2):155–6.

13. Рыбалкина Л.Д., Узгенова К.А. Частота и факторы риска формирования гестационной анемии у жительниц высокогорья и низкогорья. Вестник Хакасского государственного университета имени Н.Ф. Катанова. 2014;(8):79–82.

14. Рыбалкина Л.Д., Узгенова К.А. Перинатальные потери и их причины у женщин с гестационной анемией – жительниц разных высот. Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. 2014;14(5):138–42.

15. Тухватшин Р.Р., Субанова А.И. Влияние гипоксии на течение беременности у женщин, проживающих в горных условиях Кыргызстана. Тенденции развития науки и образования. 2020;(65–1):89–94.

16. Шиганова О.В., Конычева Е.А. Состояние гемодинамики и гемостаза у пациенток с гестозом в условиях резко континентального климата. Регионарное кровообращение и микроциркуляция. 2007;6(4):29–32.

17. Джобоева Э.М., Доброхотова Ю.Э. Дисфункция эндотелия и система гемостаза у беременных из групп высокого риска. Системный подход к диагностике и терапии (клинические рекомендации). М.: OOO «Телер», 2013. 128 с.

18. Вереина Н.К., Синицын В.С., Чулков В.С. Динамика показателей гемостаза при физиологически протекающей беременности. Клиническая лабораторная диагностика. 2012;(2):43–5.

19. Liu J.-L., Ma S.-Q., Wuren T.-N. Effect of high altitude hypoxia on fetal development during pregnancy and the reason analysis. Sheng Li Xue Bao. 2017;69(2):235–9. [Article in Chinese].

20. Julian C.G. High altitude during pregnancy. Clin Chest Med. 2011;32(1):21–31. https://doi.org/10.1016/j.ccm.2010.10.008.

21. Bailey В., Euser A.G., Bol K.A. et al. High-altitude residence alters blood-pressure course and increases hypertensive disorders of pregnancy. J Matern Fetal Neonatal Med. 2022;35(7):1264–71. https://doi.org/10.1080/14767058.2020.1745181.

22. Chen Y., Lin L. Potential value of coagulation parameters for suggesting preeclampsia during the third trimester of pregnancy. Am J Med Sci. 2017;354(1):39–43. https://doi.org/10.1016/j.amjms.2017.03.012.

23. Stepanian A., Bourguignat L., Hennou S. et al. Microparticle increase in severe obesity: not related to metabolic syndrome and unchanged after massive weight loss. Obesity (Silver Spring). 2013;21(11):2236–43. https://doi.org/10.1002/oby.20365.

24. Фаткуллина И.Б. Оценка параметров соматотипа беременной в дифференциальной диагностике преэклампсии. Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. 2010;(3):153–5.

Об авторах

Н. А. ТаджибоеваРоссия

Таджибоева Наджиба Абдумаджидовна – аспирант кафедры акушерства и гинекологии с курсом Института дополнительного профессионального образования

450008 Уфа, ул. Ленина, д. 3

А. Г. Ящук

Россия

Ящук Альфия Галимовна – доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом Института дополнительного профессионального образования

450008 Уфа, ул. Ленина, д. 3

И. Б. Фаткуллина

Россия

Фаткуллина Ирина Борисовна – доктор медицинских наук, профессор, доцент кафедры акушерства и гинекологии с курсом Института дополнительного профессионального образования

450008 Уфа, ул. Ленина, д. 3

С. А. Галеева

Россия

Галеева Светлана Алексеевна – аспирант кафедры акушерства и гинекологии с курсом Института дополнительного профессионального образования

450008 Уфа, ул. Ленина, д. 3

А. Ю. Лазарева

Россия

Лазарева Анна Юрьевна – аспирант кафедры акушерства и гинекологии с курсом Института дополнительного профессионального образования

450008 Уфа, ул. Ленина, д. 3

Н. А. Стеценко

Россия

Стеценко Наталья Алексеевна – аспирант кафедры акушерства и гинекологии с курсом Института дополнительного профессионального образования

450008 Уфа, ул. Ленина, д. 3

Д. Г. Ситдикова

Россия

Ситдикова Динара Галиевна – аспирант кафедры акушерства и гинекологии с курсом Института дополнительного профессионального образования

450008 Уфа, ул. Ленина, д. 3

Рецензия

Для цитирования:

Таджибоева Н.А., Ящук А.Г., Фаткуллина И.Б., Галеева С.А., Лазарева А.Ю., Стеценко Н.А., Ситдикова Д.Г. Особенности системы гемостаза у беременных с гипертензивными расстройствами, проживающих в высокогорных условиях Республики Таджикистан. Акушерство, Гинекология и Репродукция. 2022;16(3):287-295. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2022.310

For citation:

Tadzhiboeva N.A., Yashchuk A.G., Fatkullina I.B., Galeeva S.A., Lazareva A.Yu., Stetsenko N.A., Sitdikova D.G. Hemostasis features in pregnant women with hypertensive disorders living in the highlands of Tadzhikistan Republic. Obstetrics, Gynecology and Reproduction. 2022;16(3):287-295. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2022.310

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.